T S Stabilité et variabilité des génomes Evolution

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution - 1

Ac-Poitier

__________________

Term S

__________________

Enseignement

obligatoire

Stabilité et variabilité des génomes

Evolution

DOSSIER 4 - Sommaire :

I/ La méiose et la fécondation assurent la stabilité de l’espèce

Le cycle de développement des êtres vivants sexués nécessite une alternance de phase haploïde et diploïde. La

méiose permet de produire des gamètes haploïdes, la fécondation rétablit la diploïdie. Des accidents méiotiques

conduisent à des anomalies de nombre des chromosomes. Les individus porteurs de telles anomalies

chromosomiques meurent ou sont lourdement handicapés.

II/ La méiose et la fécondation assurent également la variabilité de l’individu

La méiose est une succession de 2 divisions. Lors de la première division un brassage interchromosomique a

lieu donnant naissance à une diversité de gamètes. Lors de cette première division, des crossing-over peuvent

apparaître en prophase, ce qui génèrent encore d’autres gamètes différents, d’autant plus qu’un second

brassage interchromosomique en métaphase 2 de la seconde division accompagne ce brassage

intrachromosomique. Enfin, la fécondation en associant au hasard encore, les gamètes produits, accentue

encore la diversité des individus possibles à chaque génération par le jeu de combinaisons allèliques originales.

III/ Les sources d’innovations génétiques : mutations et duplications géniques

Le Polymorphisme allèlique est le fruit de mutations d’allèles pré-existant, mutations qui peuvent avoir des

répercutions phénotypiques plus ou moins graves sur l’individu et sur l’espèce. Des duplications de gènes

augmentent le nombre de gène au sein du génome d’une espèce. Le génome actuel des espèces reflète leur

histoire génétique en cumulant des mutations et duplications au fil des générations.

IV/ Le devenir des innovations génétiques : Génomes et évolution

Les innovations génétiques, gènes et allèles issus respectivement des duplications géniques et mutations d’allèles

pré-existants, sont favorables, défavorables ou neutres pour le porteur si elles sont somatiques et pour l’espèce

si elles sont portées par les gamètes. La sélection naturelle tri l’innovation génétique dans un environnement

donné tandis que la dérive génétique fixe ou élimine la nouveauté génétique par le jeu du hasard quel que soit

l’environnement où apparaît l’innovation génétique. Des mutations portant sur des gènes de développement

peuvent avoir des conséquences phénotypiques considérables. L’émergence de la lignée humaine pourrait

s’expliquer par de telles mutations. Samuel Remérand 2002

Le pol

ymorphisme

phénotypique d’Harmonia

axyridis implique un

polymorphisme génétique,

indispensable aux

phénomènes évolutifs.

D’après Modern

Genetics, , The

Benjamin/

Cummings

Publishing

Company, Inc

1984.

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution -

2

Introduction

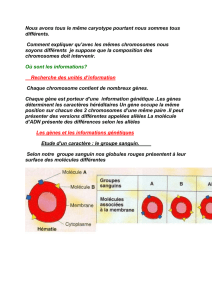

Le caryotype humain comporte 46 chromosomes, nombre caractéristique de l’espèce Homo sapiens.

Les 2/3 des 30.000 gènes que portent ces 46 chromosomes sont identiques chez tous les individus; les gènes

impliqués dans les communications nerveuse et hormonale ou encore les gènes architectes responsables du plan

d’organisation d’un être vivant, appartiennent à ce groupe. Ces gènes comme le caryotype sont spécifiques de

l’espèce et participent à la stabilité de l’espèce.

Le 1/3 des gènes restant existe sous plusieurs formes ou allèles. Ces allèles sont responsables, avec

l’environnement, des phénotypes variants ou alternatifs, c’est-à-dire des différences constatées entre individus.

Le polymorphisme de certains gènes, source de variabilité, est à la base de l’unicité de l’individu, de la

défense de l’organisme (Dossier 7) et de l’évolution des espèces.

Quels mécanismes assurent à la fois la stabilité de l’espèce tout en préservant voir créant la

variabilité au sein de cette même espèce ?

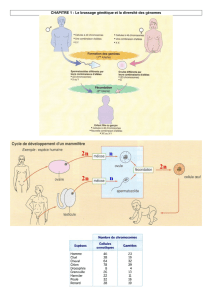

I/ La méiose et la fécondation assurent la stabilité de l’espèce

¢ A l’échelle de plusieurs millions d’années, une espèce est stable. Cette stabilité est marquée

notamment par la conservation, de génération en génération, du caryotype dont le nombre et la forme des

chromosomes sont caractéristiques d’une espèce (Doc. 1).

¢ La stabilité du caryotype de l’espèce est assurée au cours du développement de l’individu par la

reproduction sexuée ou plutôt procréation qui comprend deux phénomènes fondamentaux : méiose et

fécondation (Doc. 1).

I-1 Le cycle de développement est caractérisé par l’alternance d’une phase haploïde et d’une

phase diploïde (Doc. 1)

¢ La reproduction sexuée repose sur la formation de gamètes haploïdes : chaque gamète possède un

seul chromosome de chaque paire. Ces cellules à n chromosomes sont produites par la méiose. La

fécondation permet de reconstituer le stock chromosomique diploïde, spécifique à chaque espèce : la

réunion des n chromosomes du spermatozoïde avec les n chromosomes de l’ovule forme un œuf contenant 2n

chromosomes.

¢ Le cycle de développement de toutes les espèces à reproduction sexuée est marqué par une

alternance de phase diploïde et de phase haploïde. La phase diploïde domine la phase haploïde chez les

mammifères, la phase haploïde est plus longue chez les mousses ou le champignon Sordaria.

I-2 La méiose présente une succession de deux divisions

¢ L’interphase précède la méiose. La cellule duplique pendant la phase S son ADN. (1ère S, Doc. 2)

¢ La première division réduit le nombre de chromosome : division réductionnelle (Doc. 3)

Au début de la méiose, la cellule est diploïde, elle possède donc 2n chromosomes.

R Les chromosomes homologues s’apparient pendant la prophase. La prophase débute avec la

condensation de chaque chromosome. Puis, vient la phase originale de la méiose : les chromosomes homologues

s’apparient, pour former des tétrades ou bivalents, grâce à des séquences nucléotidiques particulières qui

permettent de les aligner au gène près (sauf dans les cas de duplications des gènes !, voir infra). Des

enjambements ou Crossing-over donnent naissance à des contacts ou chiasmas qui unissent les deux

chromatides.

R Les paires de chromosomes s’ordonnent pendant la métaphase. Les paires de chromosomes

se trouvent alignées en plaque équatoriale.

R Les chromosomes homologues sont séparés pendant l’anaphase. Les chiasmas qui unissaient

les chromosomes pendant les phases antécédentes se rompent. Les échanges de fragments de chromosomes

sont alors fréquents et entraînent des recombinaisons géniques. Les deux lots de chromosomes homologues

sont entraînés chacun vers une extrémité de la cellule (sans se couper au niveau des centromères).

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution - 3

Doc. 1

:

La stabilité du caryotype de l’espèce, caractéristique à chaque espèce,

est assurée

au cours du

cycle de développement de l’individu par

la reproduction sexuée. Quelque soit l’espèce à reproduction

sexuée considérée, la sexualité comprend deux phénomènes fondamentaux

: méiose et fécondation qui

séparent deux phases haploïde et diploïde, en alternance.

Champignon

Sordaria

Mammifère

Homo sp.

D’après SVT Term S, Bordas,

2002, modifié Remérand 2002.

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution -

4

Doc. 2

:

L’interphase

précède la méiose.

La cellule duplique pendant la phase S son ADN

.

D’après SVT 1ère S, Bordas, 2001, modifié Remérand 2001.

D’après aide

-

mémoire

SVT 2de/1ère et Terminale,

éditions Bordas 1994.

D’après SVT 1

ère

S, éditions

Bordas 1993.

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution - 5

Doc. 3

: La méiose est une succession de 2 divisions. La première est réductionnelle (elle réduit de

moitié le stock chromosomique), la seconde équationnelle ( elle correspond à une mitose classique).

D’après Biologie terminale D, éditions Bordas 1983, modifié Remérand 2002.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

1

/

33

100%