RV Les conversions à l`Islam en France 1p tb 2006

Les conversions à l'islam radical inquiètent la police française

LE MONDE | 12.07.05 | 14h34 • Mis à jour le 12.07.05 | 14h34

Le nombre des Français convertis à l'islam est impossible à établir avec précision. Leur pratique religieuse est

généralement sans histoire. Néanmoins, le phénomène connaît un tel essor, ces dernières années, que les

Renseignements généraux (RG) y prêtent une attention particulière. D'autant que des convertis sont apparus dans

de nombreux dossiers terroristes instruits en France depuis le 11 septembre 2001. Dans un rapport remis au

ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, à la fin du mois de juin, la direction centrale des RG (DCRG) présente les

conclusions d'une étude fouillée qui n'a pas "valeur de recensement" sur 1 610 convertis. Ceux-ci ont été détectés

par les policiers en raison de leur prosélytisme actif, de leurs activités délinquantes ou bien de leurs relations

douteuses avec des radicaux. Près d'un tiers ont des antécédents judiciaires ou sont "connus défavorablement des

services de police" . Parmi eux, 3 % "appartiennent ou gravitent autour de la mouvance islamiste combattante" ,

selon la DCRG.

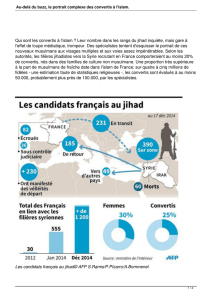

Qui sont-ils, où vivent-ils ? Les convertis étudiés par les RG

constituent une population jeune, principalement masculine.

L'âge moyen est de 32 ans, les femmes représentent 17 % du total.

La carte des convertis établie par les policiers indique une

concentration dans les zones fortement urbanisées où vit une

importante communauté maghrébine pratiquante. L'Ile-de-

France, Rhône-Alpes, le Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-

Côte d'Azur et l'Aquitaine sont les régions les plus concernées.

Dans l'Est, malgré une importante immigration de confession

musulmane, mais à majorité turque, les convertis sont peu

nombreux.

Facteurs de conversion. Jeune Blanc des banlieues sous

influence, personne fragile, révolté à la recherche d'une cause,

opportuniste : il n'existe pas de profil type du converti. Dans 37 %

des cas étudiés, l'environnement social et les fréquentations sont à

l'origine de l'apprentissage de l'islam. C'est essentiellement vrai

pour les jeunes gens nés en France, dont un ou deux parents sont

originaires d'un pays du Maghreb et qui vivent dans les cités

sensibles. Près de 44 % d'entre eux optent pour un islam

d'inspiration salafiste. "C'est le degré zéro de la religion, une

succession de postures rigoristes sans distance critique", souligne

le chercheur Jean-Luc Marret, qui a dirigé un ouvrage de référence

intitulé Les Fabriques du jihad (PUF, 2005).

Le mariage et le concubinage arrivent en deuxième position (27 %)

dans le choix de l'islam, suivi du prosélytisme (15 %). La conversion lors d'un séjour en prison représente 4 % des

cas. Les convertis originaires d'Europe du Sud en particulier du Portugal sont fortement représentés (9 %). Parmi

eux, 60 % ont épousé une conception rigoriste de la religion, celle des tablighis ou des salafites. Les Antillais

représentent 5 % des convertis étudiés.

Parcours et emploi. Les conversions concernent en priorité des personnes jeunes, en rupture avec l'éducation

nationale. 49 % d'entre eux n'ont aucun diplôme. Chez les 15-19 ans, seulement 20 % sont étudiants ou lycéens,

alors que la moyenne nationale est proche de 95 %. Chez les 20-24 ans, seuls 6 % des convertis étudient, contre un

Français sur deux dans cette tranche d'âge. En revanche, à partir de 50 ans, le pourcentage s'inverse : les convertis

La prison,

un terreau

fertile

Les renseignements généraux (RG)

s'intéressent depuis plusieurs années à

la recrudescence des conversions en

prison. Selon le rapport remis à la fin

du mois de juin au ministre de

l'intérieur, parmi les convertis qui ont

des antécédents judiciaires ou sont

connus des services de police, un peu

plus de 10 % ont découvert l'islam en

prison. Le prosélytisme y est surtout le

fait de détenus de droit commun plutôt

que de personnes impliquées dans des

affaires terroristes.

Ce prosélytisme se manifeste

essentiellement dans un rapport de

forces avec les autorités pénitentiaires

ou les autres détenus. Les croyants

demandent parfois l'aménagement

d'une salle de prière, des repas halal ou

une aumônerie. Ils peuvent aussi

s'estimer victimes d'actes

discriminatoires. Une fois en liberté,

près de 17 % des convertis à l'islam en

prison ont intégré des groupes

islamistes radicaux ou leurs structures

de soutien logistique.

[-] fermer

à l'islam ont fait plus d'études que la moyenne nationale (24 % contre 15,6 %).

La précarité sociale constitue une circonstance récurrente de conversion

1

/

2

100%