Épidémiologie de la lithiase urinaire chez les militaires français au

Progrès

en

urologie

(2014)

24,

764—770

Disponible

en

ligne

sur

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

ARTICLE

ORIGINAL

Épidémiologie

de

la

lithiase

urinaire

chez

les

militaires

franc¸ais

au

cours

de

l’opération

Serval

Epidemiology

of

urinary

stones

in

the

French

military

during

the

operation

Serval

H.

Abdourahmana,∗,

F.-R.

Desfemmesa,b,

A.

De

Chaumonta,

B.

Molimarda,

M.

Dusauda,

A.

Houlgattea,

X.

Duranda

aService

de

chirurgie

urologique,

hôpital

d’instruction

des

armées

du

Val-de-Grâce,

74,

boulevard

du

Port-Royal,

75005

Paris,

France

b9eantenne

chirurgicale

aérotransportable,

France

Rec¸u

le

6

juin

2014

;

accepté

le

24

juillet

2014

Disponible

sur

Internet

le

22

aoˆ

ut

2014

MOTS

CLÉS

Lithiase

urinaire

;

Épidémiologie

;

Opération

extérieure

;

Traitement

Résumé

Objectifs.

—

La

crise

de

colique

néphrétique

est

une

pathologie

fréquemment

rencontrée

au

cours

des

opérations

extérieures

(Opex)

menées

récemment

par

l’armée

franc¸aise

et

peut

nécessiter

un

rapatriement

sanitaire

en

métropole.

Les

soldats

déployés

dans

les

zones

arides

sont

exposés

à

un

risque

accru

de

survenue

de

lithiases

urinaires.

Le

but

de

notre

étude

est

d’analyser

les

facteurs

de

risque,

la

fréquence

et

les

modalités

de

prise

en

charge

de

la

maladie

lithiasique

urinaire

symptomatique

chez

les

militaires

franc¸ais

rapatriés

pour

colique

néphrétique

au

cours

de

l’opération

Serval.

Méthodes.

—

Notre

étude

a

porté

sur

les

militaires

franc¸ais

rapatriés

du

Mali

pour

colique

néphrétique

entre

le

11

janvier

et

le

30

novembre

2013.

Pour

chaque

patient,

nous

avons

recensé

:

âge,

sexe,

date

de

déploiement,

date

de

la

crise,

antécédents

personnels

et

familiaux

de

lithiase

urinaire,

traitement

médical

initial,

diagnostic

et

traitement

au

retour

en

France.

∗Auteur

correspondant.

Adresse

e-mail

:

(H.

Abdourahman).

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.07.017

1166-7087/©

2014

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

Lithiase

urinaire

chez

les

militaires

franc¸ais

765

Résultats.

—

Sur

les

348

soldats

rapatriés

sanitaires

en

métropole

durant

cette

période

initiale

de

l’opération

Serval,

41

l’ont

été

en

raison

d’une

crise

de

colique

néphrétique

(11,7

%).

Vingt-

neuf

pour

cent

des

patients

avaient

un

antécédent

personnel

de

maladie

lithiasique

rénale

symptomatique.

Le

temps

moyen

passé

sur

le

territoire

au

moment

de

la

crise

était

de

60

jours

(10—120

jours).

Quatre-vingt-quinze

pour

cent

des

patients

étaient

asymptomatiques

à

leur

arrivée

en

France

et

39

%

des

patients

n’avaient

pas

de

calcul

retrouvé

à

la

TDM.

La

taille

moyenne

des

calculs

retrouvés

à

l’imagerie

était

de

2,71

mm

(1—8

mm).

Une

seule

patiente

(2

%)

a

nécessité

un

drainage

par

endoprothèse

urétérale

JJ.

Conclusion.

—

Les

militaires

franc¸ais

participant

à

l’opération

Serval

sont

exposés

à

de

multiples

facteurs

favorisants

la

lithiase

urinaire

comme

la

déshydratation

et

les

fortes

températures.

L’analyse

de

notre

série

révèle

néanmoins

que

l’antécédent

de

maladie

lithiasique

rénal

est

le

facteur

favorisant

principal

et

que

le

traitement

médical

a

été

efficace

dans

la

quasi-totalité

des

cas

de

colique

néphrétique.

L’impact

opérationnel

lié

à

cette

pathologie

fréquente

en

zone

sahélienne

mérite

une

sensibilisation

des

praticiens

de

terrain

au

dépistage

et

à

la

prise

en

charge

de

cette

pathologie

en

situation

précaire

et

une

réflexion

des

états-majors

sur

l’accès

sur

le

théâtre

d’opération

à

des

moyens

diagnostiques

et

thérapeutiques

adaptés

qui

pourraient

faciliter

le

retour

à

l’unité

de

combat.

Niveau

de

preuve.

—

4.

©

2014

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

KEYWORDS

Urinary

calculi;

Epidemiology;

Foreign

operation;

Treatment

Summary

Objectives.

—

The

renal

colic

crisis

is

a

pathology

frequently

encountered

in

foreign

operations

recently

conducted

by

the

French

army

and

often

requires

a

medical

repatriation

in

mainland

France.

Soldiers

deployed

in

arid

areas

are

at

increased

risk

of

developing

urolithiasis.

The

pur-

pose

of

our

study

is

to

analyze

the

risk

factors,

the

frequency

and

the

methods

of

management

of

symptomatic

urinary

stone

disease

for

French

military

returnees

for

renal

colic

during

Serval

operation.

Methods.

—

Our

study

focused

on

French

soldiers

repatriated

from

Mali

for

a

renal

colic

care

between

January

11th

and

November

30th,

2013.

For

each

patient,

we

recorded:

age,

sex,

deployment

date,

crisis

date,

personal

and

family

histories

of

urolithiasis,

initial

medical

treat-

ment,

diagnosis

and

treatment

to

return

to

France.

Results.

—

Three

hundred

and

forty-eight

soldiers

were

evacuated

during

Serval

operation,

among

which

41

were

due

to

the

occurrence

of

renal

colic

crisis

(11.7%).

Twenty-nine

percent

of

patients

had

a

personal

history

of

kidney

stone

disease

symptomatically.

The

average

residence

time

when

the

crisis

appears

is

60

days

(10—120

days).

Ninety-five

percent

of

patients

were

asymptomatic

at

their

arrival

in

France

and

39%

of

patients

had

no

stone

found

in

CT

scan.

The

average

size

of

the

stones

found

on

the

imaging

was

2.71

mm

(1—8

mm).

One

patient

required

drainage

by

JJ

ureteral

endoprothese

in

order

to

have

a

quick

ureteroscopy

for

recovery

of

its

capacity.

Conclusion.

—

The

French

military

sent

to

Serval

operation

are

exposed

to

multiple

contributing

factors

of

urolithiasis

as

the

dehydration

and

the

strong

temperature.

The

analysis

of

our

series

reveals

that

the

history

of

renal

stone

disease

is

the

main

factor

favoring

and

the

medical

treatment

is

effective

in

almost

all

renal

colic

cases.

The

operational

impact

associated

with

this

common

condition

in

the

Sahel

region

deserves

an

awareness

of

field

practitioners

to

the

screening

and

management

of

this

disease

in

a

precarious

situation

and

a

reflection

of

the

staffs

concerning

the

access

onto

the

operating

theater

to

appropriate

diagnostic

and

therapeutic

means

that

could

facilitate

the

return

to

the

combat

unit.

Level

of

evidence.

—

4.

©

2014

Elsevier

Masson

SAS.

All

rights

reserved.

Introduction

Les

antécédents

personnels

et

familiaux,

la

déshydratation

et

la

chaleur

sont

des

facteurs

de

risque

reconnus

de

la

maladie

lithiasique

rénale

dans

la

population

générale.

La

population

militaire

déployée

en

opération

en

Afrique

est

donc

particulièrement

à

risque

de

développer

des

calculs

urinaires.

Ainsi,

la

crise

de

colique

néphrétique

est

une

pathologie

fréquemment

rencontrée

chez

les

militaires

en

opérations

extérieures

et

peut

nécessiter

un

rapatriement

sanitaire

en

métropole.

Le

but

de

notre

étude

est

d’analyser

les

facteurs

de

risque,

la

fréquence

et

les

modalités

de

prise

766

H.

Abdourahman

et

al.

en

charge

des

militaires

franc¸ais

évacués

en

France

en

raison

d’une

colique

néphrétique

au

cours

de

l’opération

Serval

au

Mali.

Patients

et

méthodes

Il

s’agit

d’une

étude

de

cohorte,

rétrospective,

monocen-

trique

de

41

patients

qui

ont

présenté

une

crise

de

colique

néphrétique

nécessitant

un

rapatriement

sanitaire

entre

le

11

janvier

2013,

date

de

déclenchement

de

l’opération

Ser-

val

et

le

30

novembre

2013.

Pour

chaque

patient,

nous

avons

recensé

:

âge,

sexe,

date

de

déploiement,

date

de

la

crise,

antécédents

personnels

et

familiaux

de

maladie

lithiasique

rénale,

traitement

médical

initial,

symptômes

lors

du

rapa-

triement

sanitaire,

prise

en

charge

médicale

et

chirurgicale

à

l’arrivée.

Tous

les

patients

avaient

bénéficié

d’une

visite

médicale

d’aptitude

avant

le

départ

en

opération

exté-

rieure,

mais

tous

n’avaient

pas

bénéficié

de

la

réalisation

d’une

bandelette

urinaire

à

la

recherche

d’une

hématurie

microscopique,

conformément

aux

textes

réglementaires

en

vigueur

[1].

Tous

les

patients

ont

bénéficié

d’un

bilan

cli-

nique,

biologique

et

scannographique

à

leur

arrivée

dans

le

service

d’urologie

de

l’hôpital

d’instruction

des

armées

du

Val-de-Grâce.

Résultats

Parmi

les

348

militaires

franc¸ais

rapatriés

en

France

pour

raison

sanitaire

au

cours

de

l’opération

Serval

durant

cette

période,

41

l’ont

été

en

raison

d’une

crise

de

colique

néphrétique

(11,7

%).

Nous

avions

39

hommes

pour

2

femmes

soit

un

sex-ratio

de

19,5.

L’âge

moyen

était

de

31,1

ans

(23—50

ans).

Vingt-neuf

pour

cent

des

patients

avaient

un

antécédent

personnel

de

maladie

lithiasique

rénale

symp-

tomatique

et

20

%

avaient

un

antécédent

familial

connu.

Lors

de

la

visite

médicale

d’aptitude

précédant

le

départ

en

opération

extérieure,

51

%

des

patients

n’avaient

pas

bénéficié

de

la

réalisation

d’une

bandelette

urinaire

à

la

recherche

d’hématurie

microscopique,

selon

les

recomman-

dations

de

la

direction

centrale

du

service

de

santé

des

armées

(Article

14

du

décret

:

la

visite

médicale

périodique

est

un

bilan

médical

qui

repose

sur

:

un

entretien

médical

individuel,

basé

notamment

sur

l’exploitation

d’un

ques-

tionnaire

médico-biographique

signé

par

l’intéressé

et

de

la

fiche

prérenseignée

par

son

commandement

;

l’analyse

de

tout

document

apporté

par

le

patient

;

l’étude

du

dossier

médical

;

l’examen

clinique

;

des

examens

complémentaires

systématiques,

dont

la

liste

est

fixée

par

instruction,

sous

timbre

du

service

de

santé

des

armées,

hormis

les

cas

pré-

vus

par

la

loi

ou

la

réglementation,

aucun

bilan

biologique

ou

paraclinique

ne

doit

être

prescrit

à

titre

systématique

de

fac¸on

non

discriminée)

[1]

contre

49

%

qui

avaient

bénéficié

de

la

réalisation

d’une

bandelette

urinaire

(46

%

bandelette

négative

et

3

%

présence

de

sang

dans

les

résultats),

parmi

lesquels

20

%

avaient

des

antécédents

personnels

ou

fami-

liaux

de

maladie

lithiasique

rénale.

Le

temps

moyen

passé

sur

le

territoire

au

moment

de

la

crise

était

de

60

jours

(10—120

jours).

Les

motifs

d’évacuation

étaient

soit

la

persistance

d’une

douleur

malgré

le

traitement

médical

symptomatique

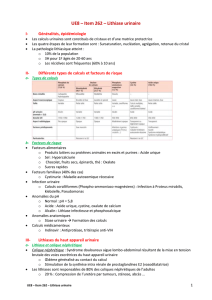

Figure

1.

Localisation

des

calculs.

soit

une

dilatation

des

cavités

pyélocalicielles

majorée

à

l’échographie.

Les

radiographies

standard

d’abdomen

sans

préparation

n’étaient

pas

disponibles

et

à

notre

connaissance,

aucune

urographie

intraveineuse

(UIV)

n’a

été

réalisée

sur

le

théâtre

malien.

Ils

étaient

dans

la

très

grande

majorité

des

cas

asymp-

tomatiques

à

leur

arrivée

dans

le

service

d’urologie

de

l’hôpital

d’instruction

des

armées

du

Val-de-Grâce

(95

%

des

patients).

Plus

d’un

tiers

des

patients

(34

%)

avaient

sponta-

nément

évacué

un

calcul

sur

les

données

de

l’interrogatoire.

Le

scanner

abdomino-pelvien

sans

injection

réalisé

de

fac¸on

systématique

retrouvait

la

présence

de

calculs

urinaires

chez

25

patients

(61

%)

avec

persistance

d’une

dilatation

des

cavités

pyélocalicielles

dans

8

cas.

Les

calculs

étaient

locali-

sés

soit

dans

les

cavités

calicielles

(17/25

patients)

soit

dans

l’uretère

pelvien

(11/25

patients),

avec

possibilité

d’une

double

localisation

(Fig.

1).

La

taille

moyenne

des

calculs

était

de

2,71

mm

(1—8

mm).

Tous

les

patients

ont

été

traités

médicalement

lors

de

leur

hospitalisation

dans

le

service

d’urologie

de

l’hôpital

d’instruction

des

armées

du

Val-de-Grâce

avec

une

durée

moyenne

de

séjour

de

24

h

avant

de

rejoindre

leur

garnison

sauf

une

patiente

qui

a

nécessité

un

drainage

de

la

voie

excrétrice

urinaire

supérieure

par

endoprothèse

urétérale

JJ

(2

%).

Discussion

Il

s’agit

de

la

1re étude

colligeant

les

cas

de

colique

néphré-

tique

ayant

nécessité

une

évacuation

sanitaire

au

sein

d’un

contingent

militaire

franc¸ais

en

opération

extérieure,

en

l’occurrence

de

l’opération

Serval

au

Mali

dans

sa

phase

ini-

tiale.

Les

études

récentes

publiées

dans

la

littérature

sur

la

lithiase

urinaire

parmi

le

personnel

militaire

déployé

en

missions

extérieures

sont

le

fait

d’auteurs

américains

rap-

portant

leurs

expériences

des

conflits

de

ce

début

de

XXIe

siècle

:

Operation

Iraqi

Freedom

(OIF)

lors

de

la

seconde

guerre

du

Golfe

et

Operation

Enduring

Freedom

(OEF)

en

Afghanistan.

Les

principaux

facteurs

de

risque

rapportés

dans

la

lit-

térature

sont

la

déshydratation

et

les

fortes

températures

[2].

Nos

soldats

étaient

exposés

au

Mali

à

de

fortes

chaleurs

avec

une

moyenne

de

50 ◦C

à

l’ombre

à

partir

de

midi,

asso-

ciées

à

un

rationnement

en

eau

potable,

ce

qui

accentue

le

phénomène

de

déshydratation.

Nous

avons

ainsi

constaté

un

Lithiase

urinaire

chez

les

militaires

franc¸ais

767

Figure

2.

Chaîne

santé

opérationnelle

avec

les

différentes

unités

médicales

opérationnelles

(UMO)

:

rôle

1

:

PM

=

poste

médical

(intra-

théatre)

;

rôle

2

:

ACA

=

antenne

chirurgicale

aérotransportable

(intrathéatre)

correspond

au

FST

américain

(Forward

Surgical

Team)

;

rôle

3

:

HMC

=

hôpital

médico-chirurgical

(intrathéatre)

correspond

au

CSH

américain

(Combat

Support

Hospital)

ou

MTF

(Medical

Treatment

Facility)

;

rôle

4

:

HIA

=

hôpital

d’instruction

des

armées

(France).

délai

moyen

de

survenue

de

la

crise

assez

rapide

dans

notre

série

de

60

jours

versus

93

jours

dans

la

série

de

Evans

et

Costabile

au

sein

du

47th

Combat

Support

Hospital

lors

de

la

seconde

guerre

du

Golfe

[3].

Une

enquête

à

grande

échelle

menée

chez

les

vétérans

de

l’OIF

(>

10

000

questionnaires

envoyés

avec

un

taux

de

réponse

de

60

%)

a

rapporté

que

la

probabilité

de

dévelop-

per

un

épisode

symptomatique

de

lithiase

urinaire

pendant

leur

déploiement

était

30

fois

plus

élevée

chez

les

patients

ayant

des

antécédents

personnels

de

maladie

lithiasique

et

2,5

fois

plus

élevée

chez

les

patients

ayant

des

anté-

cédents

familiaux

de

maladie

lithiasique

[4].

En

revanche,

il

n’y

avait

aucune

différence

selon

la

saison

où

les

sol-

dats

étaient

déployés.

Dans

notre

série,

29

%

des

patients

avaient

des

antécédents

personnels

de

maladie

lithiasique

rénale.

Ce

résultat

et

les

données

de

la

littérature

justifient

selon

nous

de

modifier

nos

pratiques

avec

une

évaluation

ciblée

de

nos

soldats

avant

leur

projection

en

Opex

dans

des

pays

chauds.

La

question

de

pousser

les

explorations

diagnostiques

jusqu’au

scanner

pour

ces

patients

ayant

des

antécédents

personnels

de

maladie

lithiasique

rénale

est

légitime

et

ce

d’autant

que

d’autres

catégories

profession-

nelles

sont

déjà

soumises

à

de

telles

règles

pour

des

raisons

opérationnelles

(personnel

naviguant

soumis

aux

normes

d’aptitudes

médicales

de

l’aviation

civile).

L’aptitude

serait

alors

obtenue

si

et

seulement

si

le

patient

est

stone

free.

En

revanche,

d’autres

questions

ne

manqueraient

pas

de

se

poser

:

dans

le

cas

particulier

—–

fréquent

—–

d’un

diagnostic

d’imagerie

évocateur

de

plaques

de

Randal,

la

conduite

à

tenir

serait

sujet

à

débat

:

intervention

puis

aptitude

opéra-

tionnelle

ou

abstention

—

surveillance

?

La

colique

néphrétique

est

une

pathologie

fréquente

lors

des

opérations

extérieures

en

pays

chauds

(Moyen-Orient,

Afrique).

Dans

notre

étude,

les

crises

de

colique

néphrétique

ont

représenté

11,7

%

du

total

des

rapatriements

sanitaires

hors

théâtre

au

cours

des

11

premiers

mois

de

l’opération

Serval.

Les

Américains

ont

eux

rapporté

deux

expériences

intéressantes

au

sein

de

leurs

hôpitaux

déployés

sur

le

théâtre

lors

de

l’OIF

(rôle

3,

Fig.

2).

Baker

et

Costabile

[5]

ont

pris

en

charge

218

cas

de

lithiases

urinaires

symptomatiques

chez

182

patients

au

sein

du

47th

Combat

Support

Hospital

déployé

au

Koweït

de

mars

à

août

2003,

ce

qui

représentait

un

total

de

5

%

de

l’ensemble

des

admissions

pour

la

période.

Le

principal

moyen

d’imagerie

utilisé

était

le

scanner

à

68

%,

24

%

avaient

bénéficié

d’une

urographie

intraveineuse,

5

%

d’un

ASP

et

3

%

d’une

pyélographie

rétrograde.

Dans

cette

étude,

16

%

des

patients

avaient

été

hospitalisés

et

avaient

bien

répondu

au

traitement

médical

qui

consistait

en

l’administration

par

voie

intraveineuse

d’antalgiques

et

d’anti-inflammatoires,

30

%

avaient

été

suivis

en

ambulatoire

et

avaient

été

perdus

de

vue

par

la

suite,

et

54

%

avaient

bénéficié

d’une

évacua-

tion

sanitaire

aérienne

hors

du

théâtre

vers

un

rôle

4.

Seuls

3

patients

(1,6

%)

avaient

nécessité

la

pose

d’une

endopro-

thèse

urétérale

JJ,

réalisée

sur

le

théâtre

au

sein

du

rôle

3.

Rozanski

et

Edmondson

[6]

ont

eux

rapporté

84

patients

admis

pour

crise

de

colique

néphrétique

au

sein

du

21th

Combat

Support

Hospital

déployé

à

Mosul

de

mai

à

sep-

tembre

2003,

ce

qui

représentait

8

%

des

admissions.

Leur

moyen

d’imagerie

était

soit

le

couple

échographie

+

ASP

soit

l’urographie

intraveineuse

(UIV).

Dans

cette

série,

86

%

des

patients

étaient

repartis

dans

leur

unité

de

combat

après

un

traitement

médical

efficace

à

base

d’antalgiques,

d’anti-

inflammatoires,

d’antiémétique

et

d’une

réhydratation

par

voie

intraveineuse.

Douze

patients

(14

%)

avaient

une

colique

néphrétique

compliquée

définie

par

de

multiples

lithiases

ou

un

calcul

>

10

mm

ou

une

douleur

réfractaire

au

traitement

médical

ou

de

la

fièvre.

Parmi

ces

patients,

7

(8

%)

avaient

bénéficié

de

la

pose

d’une

endoprothèse

urété-

rale

JJ

au

rôle

3

puis

d’une

évacuation

sanitaire

dans

un

rôle

4

pour

la

suite

de

la

prise

en

charge

urologique

car

ils

pré-

sentaient

de

multiples

lithiases

ou

un

calcul

>

10

mm.

Cinq

patients

(6

%),

qui

présentaient

un

calcul

<

8

mm

avec

une

douleur

réfractaire

aux

antalgiques,

anti-inflammatoires

et

aux

morphiniques,

avaient

bénéficié

de

la

pose

d’une

endo-

prothèse

urétérale

JJ

au

sein

du

rôle

3

et

avaient

rejoint

par

la

suite

leur

unité

de

combat.

Par

ailleurs,

80

%

des

patients

pris

en

charge

pour

colique

néphrétique

entre

janvier

2004

et

décembre

2007

au

cours

de

ces

deux

guerres

(OEF

et

OIF)

ont

pu

retourner

au

sein

de

leur

unité

de

combat

après

un

traitement

médical

symptomatique

par

antalgiques

et

anti-inflammatoires

[7].

Pour

ce

qui

est

de

l’opération

Serval,

le

service

de

santé

des

armées

ne

dispose

malheureusement

pas

de

données

exhaustives

permettant

de

colliger

l’ensemble

des

coliques

néphrétiques

survenues

parmi

les

soldats

franc¸ais

déployés

au

Mali

durant

cette

période.

En

particulier,

il

n’existe

pas

de

registre

épidémiologique

centralisé

qui

aurait

permis

de

connaître

le

nombre

de

patients

traités

médicalement

et

soulagés

au

niveau

des

UMO

de

rôle

1

ou

de

rôle

2,

le

nombre

d’évacuations

sanitaires

intrathéatres

pour

colique

néphré-

tique

et

le

nombre

de

patients

qui

ont

pu

rejoindre

leur

unité

de

combat.

768

H.

Abdourahman

et

al.

Figure

3.

9eantenne

chirurgicale

aérotransportable

déployée

sous

tentes

à

Tessalit

au

Mali

de

février

à

avril

2013.

Parmi

les

patients

pris

en

charge

dans

le

service,

80

%

n’avaient

pas

d’obstacle

sur

la

voie

excrétrice

urinaire

supé-

rieure

et

39

%

n’avaient

pas

de

calcul

retrouvé

dans

les

voies

urinaires

au

scanner

abdomino-pelvien

sans

injection

réalisé

lors

de

leur

arrivée

en

France.

La

taille

moyenne

des

calculs

était

de

2,71

mm.

Contrairement

aux

études

de

l’armée

américaine

sus-

citées

réalisées

au

sein

de

véritables

hôpitaux

de

campagnes

(Combat

Support

Hospital

=

unité

médicale

opérationnelle

de

rôle

3)

avec

présence

de

chirurgiens

urologues

et

accès

pour

certains

rôle

3

au

scanner,

l’armée

franc¸aise

a

déployé

au

Mali

des

structures

chirurgicales

souples

et

mobiles

(antennes

chirurgicales

aérotransportables

[ACA]

déployées

sous

tente)

constituées

d’équipes

chirurgicales

restreintes

(12

personnes

minimum

dont

un

chirurgien

viscéraliste

et

un

chirurgien

orthopédiste)

(Fig.

3).

Ces

ACA

ont

fait

la

preuve

de

leur

efficacité

sur

les

dif-

férents

théâtres

d’opération

mais

ne

permettent

pas

de

multiplier

les

spécialités

chirurgicales

et

les

équipements

d’imagerie.

Leur

finalité

est

la

stabilisation

d’un

blessé

de

guerre

hémorragique

en

vue

d’une

évacuation

sanitaire

rapide.

Les

moyens

d’imagerie

accessibles

au

sein

d’une

ACA

sont

limités

à

des

appareils

mobiles

de

radiographie

et

d’échographie

(Fig.

4

et

5).

Le

produit

de

contraste

radiolo-

gique

n’est

pas

en

dotation

systématique

au

niveau

des

ACA

ce

qui

ne

permettait

pas

la

réalisation

d’UIV

au

Mali.

À

la

lumière

des

données

cliniques

et

paracliniques

de

nos

soldats

évacués

en

France

et

des

expériences

rappor-

tées

par

l’armée

américaine

lors

des

OIF

et

OEF,

on

peut

raisonnablement

penser

que

l’accès

à

une

imagerie

par

UIV

ou

par

scanner

sur

le

théâtre

aurait

permis

de

limiter

le

nombre

d’évacuation

sanitaire

hors

théâtre.

Doter

les

antennes

chirurgicales

aérotransportables

systématique-

ment

d’un

manipulateur

électroradiologiste

et

de

produit

de

contraste

radiologique,

et

former

les

médecins

et

chirurgiens

de

l’avant

à

poser

l’indication

et

à

interpréter

une

UIV

pourraient

être

une

voie

à

étudier

pour

le

SSA.

La

problématique

de

l’accès

à

la

tomodensitométrie

est

plus

complexe.

Le

SSA

a

mis

au

point

un

équipement

adapté

:

un

«

abri

modulaire

avec

scanographe

intégré

(AMS)

»

mais

destiné

uniquement

aux

unités

médicales

opérationnelles

de

rôle

3.

Projetable

par

voie

aérienne

ou

maritime,

le

conte-

neur

est

déployable

avec

deux

extensions

latérales

intégrées

pour

permettre

la

mise

en

œuvre

d’un

scanographe

Philips

Brilliance

64

barrettes,

des

moyens

d’injections

de

produit

de

contraste

et

d’une

station

d’interprétation

complète

(Fig.

6

et

7).

Le

premier

exemplaire

AMS

devrait

être

projeté

au

cours

de

l’été

2014

au

sein

du

centre

médico-chirurgical

Épervier

de

Ndjamena

en

remplacement

d’un

scanner

mono-

barette.

La

doctrine

de

déploiement

de

ce

module

d’imagerie

uniquement

au

niveau

d’une

unité

médicale

opérationnelle

de

niveau

3

(hôpital

médico-chirurgical

de

l’avant,

rare-

ment

déployé

par

l’armée

franc¸aise)

mérite

d’être

discutée.

Sa

mise

à

disposition

selon

les

théâtres

dès

le

niveau

2

(antenne

chirurgicale

aérotransportable

qui

est

alors

consi-

dérée

comme

un

rôle

2+)

surtout

en

l’absence

de

rôle

3

sur

Figure

4.

Appareil

de

radiographie

mobile

Stephanix

disponible

en

ACA.

6

6

7

7

1

/

7

100%