Programme stage 14 et 15 nov 2016

Stage Plan de formation académique (Lyon)

Sport et politique au XX

e

siècle : toute une histoire

14 & 15 novembre 2016

En résonance avec l’exposition Le sport à l’épreuve du nazisme. Des J.O. de Berlin aux J.O. de Londres

(1936-1948), cette formation a pour objectif de proposer aux enseignants une mise en perspective

historique et culturelle du sujet. Il s’agit de permettre aux professeurs de construire des situations

d’apprentissage en prenant appui sur la recherche et de bénéficier des apports de l’historiographie

récente sur le sujet.

Lundi 14 novembre

8h45 -9h15 : accueil

9h15 : Présentation du stage

Par Isabelle Rivé, directrice du CHRD

9h30 – 11h15 : À propos des conditions d'émergence du sport comme enjeu des relations

internationales en France

Par Thierry Terret, recteur de l’académie de Rennes, historien et auteur de l’ouvrage Histoire du

Sport (PUF, 2013)

11h30 – 12h45 : Visite de l’exposition Le sport à l’épreuve du nazisme. Des J.O. de Berlin aux J.O. de

Londres (1936-1948)

Par Marie-Pierre Douillet-Roman et Audrey Corte, médiatrices au CHRD

12h45 – 14h : pause déjeuner

14h – 15h15 : Le sport sous Vichy

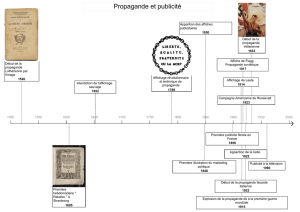

Il s'agit à travers cette présentation de comprendre la politique sportive mise en place par le gouvernement

de Vichy. Nous nous intéresserons dans un premier temps au discours idéologique, à la propagande

sportive et aux réalisations en termes de sport et d'EPS.

Dans un second temps, nous aborderons la réalité de cette politique à travers le comportement du

mouvement sportif, (collaboration/résistance) et la réalité au quotidien. Enfin, il s'agira d'effectuer un

bilan de cette politique sportive.

Par Christophe Pécout, enseignant-chercheur à l’Université Lille 2

15h30 – 16h45 : Les Jeux olympiques

À la fin de la seconde guerre mondiale, le sport et plus particulièrement les Jeux olympiques sont utilisés par

de nombreux pays, par certains sportifs ou par certaines organisations comme un moyen et un outil de

revendications ou de propagande. Cette vitrine internationale représente également la symbolique de la force

et de la puissance des nations concurrentes en temps de paix.

Par Éric Monnin, historien et sociologue du sport, Maitre de conférences à l’Université de

Franche-Comté et auteur de l’ouvrage De Chamonix à Sotchi. Un siècle d’olympisme (Éditions Désiris,

2013)

16h45 – 17h30 : Transpositions pédagogiques :

Les J.O. de Berlin

et

Résister par le sport

(EPI)

Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, enseignants en Histoire-Géographie et professeurs-

relais au CHRD, Daniel Legrand-Bascobert, professeur d’Éducation physique et sportive à la

CSI et Franck Flacheron, professeur d’Éducation physique et sportive au lycée polyvalent

Antoine de St Exupéry à Bellegarde sur Valserine

Mardi 15 novembre

8h30-9h : accueil

9h – 10h30 : Sports, corps régimes totalitaires et autoritaires.

La préoccupation d’un corps sain, vigoureux et rompu à l’exercice physique est un héritage du XIX

e

siècle.

Toutefois, ce sont les régimes totalitaires qui ont mis en place les premières vraies politiques sportives.

L’homme nouveau fasciste, nazi ou soviétique est donc aussi et d’abord un « homo sportivus ». Associant

pratique de masse et promotion de l’élitisme athlétique, ces politiques ont autant visé une révolution

anthropologique qu’une subversion de l’internationalisme sportif. La promotion du corps totalitaire a non

seulement inspiré les régimes autoritaires comme l’État français, elle a aussi suscité des réponses

démocratiques comme celle du Front populaire.

Par Paul Dietschy, historien et professeur à l’Université de Franche-Comté

10h45 – 12h : Sport et guerre froide culturelle: une approche états-unienne des boycotts

olympiques

Le sport durant la Guerre froide s’inscrit dans une lutte des représentations entre l’’Ouest et l’Est, marquée

par la rivalité entre le système professionnel, privé d’une part et le sport d’état de l’autre. Les États-Unis

vont s’engager dans une transformation de leurs institutions sportives dès la présidence Kennedy et ce, afin

de garantir leur victoire sportive dans la Guerre froide. En plus de questionner la place spécifique des Jeux

olympiques dans ce processus, nous nous pencherons sur les conséquences des mesures prises ainsi que sur

l’apolitisme théorique face aux agents de ce changement ? Entre 1976 et 1984 l’ébauche d’une « révolution

managériale » s’exprime indirectement au travers des boycotts olympiques et affiche les contours d’une

nouvelle donne perceptible tant dans le sport que dans la politique internationale.

Par Jérôme Gygax, docteur en relations internationales de l’Institut de hautes études

internationales et du développement (IHEID, Genève), historien et chercheur associé à la

fondation Pierre du Bois pour l’histoire du temps présent

12h – 12h30 : Transpositions pédagogiques :

Les stades, une architecture au service des

totalitarismes

Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, enseignants en Histoire-Géographie et professeurs-

relais au CHRD, Daniel Legrand-Bascobert, professeur d’Éducation physique et sportive à la

CSI et Franck Flacheron, professeur d’Éducation physique et sportive au lycée polyvalent

Antoine de St Exupéry à Bellegarde sur Valserine

12h30 – 14h : pause déjeuner

14h – 15h30 : Sport et propagande aux Jeux olympiques de Berlin à partir d’extraits du

film

Olympia

de Leni Riefenstahl (1938)

Les jeux olympiques de Berlin en 1936 furent une grande opération de propagande menée par le III

e

Reich.

Le film Olympia, réalisé par Leni Riefenstahl est devenu le symbole de ces Jeux. L’extraordinaire nouveauté

des images, la qualité des prises de vues, la perfection du montage ont fait de ce film le paradigme de tout

documentaire sportif et l’une des œuvres majeures du XX

e

siècle. Mais cela ne doit pas occulter son dessein

originel, la propagande. Celle-ci est d’autant plus insidieuse qu’elle est dissoute dans le sport. Cette

projection-conférence sera l’occasion d’analyser des extraits de ce film pour démonter ces images, du

prologue très signifiant qui ancre le film dans la tradition antique aux images très célèbres de Jesse Owens

qui participent finalement aussi de la propagande.

Par Jérôme Bimbenet, historien du cinéma, chercheur associé à l'Institut d’Histoire du temps

présent-CNRS et auteur de l’ouvrage Quand la cinéaste d'Hitler fascinait la France : Leni Riefenstahl

(Lavauzelle, 2006) et Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Hitler, Tallandier 2015

15h45 – 16h30 : Transpositions pédagogiques :

Fabrice Romanet, correspondant académique du Mémorial de la Shoah

16h30 – 17h : Conclusion et bilan

Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, enseignants en Histoire-Géographie et professeurs-

relais au CHRD

1

/

3

100%