groupe d`experts

RAPPORT

Le diabète est une maladie chronique causée par

une production inadéquate de l’insuline, une hormone

secrétée par le pancréas. Ceci entraîne une augmen-

tation du taux de sucre dans le sang et peut générer,

entre autres, des problèmes aux reins, au système

nerveux, des maladies cardio vas culaires, peut causer

la cécité et nécessiter l’amputation d’un membre. Il

existe deux types principaux de diabète : le diabète

de type 1, qui touche surtout les jeunes, et le diabète

de type 2, dont l’apparition des symptômes est plus

fréquente chez les plus de 40 ans. Il faut aussi souligner

le diabète gestationnel.

La progression de la maladie au Québec est telle qu’il

faut absolument améliorer les actions à tous les niveaux,

tant dans la prévention du diabète que dans les soins et

les traitements aux personnes diabétiques. Diabète Québec

a donc demandé à un groupe d’experts de réviser l’en-

semble de la situation du diabète au Québec et de pro-

poser des recommandations pouvant rendre la lutte au

diabète plus efficace et performante et pouvant offrir les

meilleurs services et traitements aux personnes qui en

souffrent.

Les objectifs visés sont de réduire la prévalence et l’inci-

dence du diabèteet d’en diminuer les impacts. Pour y arriver,

les experts prônent l’adoption et le financement adéquat

d’une stratégie pour lutter contre le diabète et de privilégier

un continuum d’intervention à tous les niveaux, de la pré-

vention aux services tertiaires.

DU DIABÈTE AU QUÉBEC

DU GROUPE D’EXPERTS

SUR LA SITUATION

2009

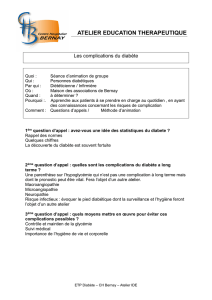

L’équipe interdisciplinaire de l’Unité de jour du diabète du CHUM Hôtel-Dieu :

Première rangée : Françoise Desrochers, infirmière;

Michel Courchesne, patient diabétique; Cynthia Turcotte, psychologue.

Deuxième rangée : Charles Tourigny, psychologue;

Michelle Messier, diététiste; Stéphanie Chanel-Lefort, secrétaire.

Troisième rangée : Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue.

Photo : Marcel La Haye

2

Malgré la situation au Québec, on s’étonne

de constater combien il est difficile de mo-

biliser l’ensemble des acteurs concernés par

la problématique du diabète. Nous pensons

que cela est dû notamment à l’absence

d’une réelle stratégie de lutte et de

contrôle du diabète et à l’éparpillement

des efforts à travers d’autres probléma-

tiques de santé.

À titre d’exemple, depuis 2008, l’Ontario

a choisi d’investir 741 millions $ sur quatre

ans pour le diabète. Ces investissements

sont ciblés : 40 % pour l’accroissement

des soins fournis par des équipes interdisciplinaires, 30 % pour

l’amélioration des services pour les maladies du rein (néphropa-

thie), 20 % pour la création d’un registre du diabète, etc. Si le

Québec choisissait cette avenue, il devrait alors investir environ

100 millions $ par an, pendant la même période. Nous pensons

que le ministère de la Santé, les Agences régionales et les CSSS

devraient s’en inspirer et investir pour le diabète en protégeant

ces montants, afin qu’il ne soit pas possible de les déplacer vers

d’autres problèmes de santé.

En Angleterre, là aussi les budgets pour le diabète sont protégés.

Par exemple, un programme national du suivi de la rétinopathie

est en place depuis trois ans. Les personnes diabétiques sont

donc appelées à un examen annuel de la rétine. Au Québec, un

rapport de l’AETMIS soumis au ministre de la Santé propose le

suivi systématique des patients diabétiques afin de réduire les

conséquences de la rétinopathie.

Le groupe d’experts est d’avis qu’il est urgent de doter le Qué-

bec d’une stratégie globale en diabète.

Au Québec, on estime à plus de 930 000 le nombre de personnes

prédiabétiques et diabétiques, soit environ 15 % de la population.

À l’heure actuelle, quelque 35 000 nouveaux cas sont diagnosti-

qués, par an.

• La prévalence du diabète (cas connus) est de 7% chez

les 20 ans et plus.

• Une personne sur huit va devenir diabétique.

Deux raisons principales expliquent ce phénomène : il y a d’abord

le vieillissement de la population, qui a un effet sur l’augmentation

de la prévalence de la maladie et il y a les changements dans les

habitudes de vie (alimentation trop abondante et non équilibrée

et sédentarité) qui entraînent une recrudescence de l’embonpoint

et de l’obésité.

On observe une apparition de plus en plus précoce du diabète

de type 2. Auparavant, la maladie apparaissait surtout dans la

soixantaine, maintenant, c’est dans la quarantaine. C’est pour

cette raison que depuis 2003, les lignes directrices canadiennes

recommandent aux personnes d’avoir un test de dépistage à par-

tir de 40 ans. Malgré cela, nous savons qu’entre 30 et 40 % des

diabétiques de type 2 ne sont pas diagnostiqués. C’est souvent

lors d’une première complication résultant du diabète que la

condition est diagnostiquée. Il n’est donc pas rare de trouver un

diabète suite à un premier accident vasculaire, cardiaque ou

autre. Ces personnes non diagnostiquées vivront en hyperglycé-

mie pendant plusieurs années avec toutes les conséquences que

cela entraîne.

Deux autres phénomènes relativement récents viennent assombrir

ce tableau. On remarque une forte augmentation du diabète de

grossesse dans les hôpitaux qui desservent des populations «à

risque de diabète» (origine amérindienne, afro-américaine, asia-

tique ou latino-américaine). Du tiers à la moitié des femmes qui

font ce type de diabète seront dans l’avenir diabétiques de type 2.

Malheureusement, on constate que le diabète de type 2 apparaît

maintenant même chez les enfants et les adolescents. Dans cer-

taines cliniques pédiatriques desservant des communautés à risque,

le nombre de jeunes atteints d’un diabète de type 2 est alarmant.

Les patients diabétiques utilisent plus de services médicaux et sont

plus susceptibles de développer des complications comme des

problèmes cardiovasculaires, rénaux, ophtalmologiques et neuro-

logiques si leur maladie n’est pas bien contrôlée. Une personne

diabétique ne présentant aucune complication coûte de 10 à15 fois

moins cher en traitements qu’une personne présentant des com-

plications. On estime que le diabète coûte plus de deux milliards $

par année au réseau de la santé québécois, sans compter les coûts

indirects estimés à un autre milliard.

Par ailleurs, la situation du diabète de type 1 est tout aussi préoc-

cupante, puisque l’on rapporte une croissance de l’incidence de

3% par année.

Compte tenu de la situation du diabète, nous pensons que le mo-

ment est venu de réaliser une étude épidémiologique en profon-

deur incluant la prévalence, l’incidence, les complications du

diabète et les hospitalisations, à l’instar de ce qui se fait en Ontario

et en Grande-Bretagne

UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DU DIABÈTE

La situation du diabèteau Québec : l’épidémie est en cours

3

1. Prévention primordiale / enfants,

adolescents et jeunes adultes

Axe principal : Travailler à la modification des modes de vie

en favorisant l’adoption de comportements plus sains en ac-

cord avec les programmes nationaux de Santé publique,

comme décrit dans le plan d’action gouvernemental 2006-

2012

Investir dans l’avenir

.

Les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité sont clai-

rement les causes premières de la montée du diabète de type

2 dans les sociétés occidentales. Une nourriture riche en sucres,

en matières grasses et en calories favorise l’obésité. Combiné à

la sédentarité, cela peut conduire à l’intolérance au glucose, qui

est fréquemment l’antichambre du diabète de type 2.

La promotion de comportements plus sains en particulier au-

près des jeunes et dans les milieux qu’ils fréquentent est la

base de l’action pour diminuer avec succès la prévalence du

diabète. Les parents et les milieux scolaires en sont les pre-

miers responsables, tout comme les jeunes eux-mêmes.

Malheureusement, la promotion de modes de vie et de com-

portements plus sains est une tâche ardue, dont les résultats

se feront sentir graduellement, sur une longue période de

temps. Trop de personnes y arrivent difficilement.

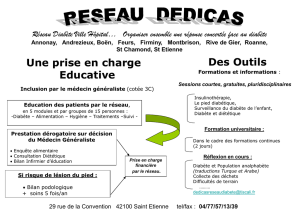

LE CONTINUUM D’ACTIONS ET DE SERVICES

Légende: (

Í

) = moins concerné ou nécessaire; (

È

) = plus concerné ou nécessaire.

Diminuer la prévalence et l’incidence du diabète

Prévention

primordiale

Prévention

primaire

Prévention

secondaire

Services tertiaires

Population cible

Enfants, adolescents

et jeunes adultes

Personnes à risque

Personnes

diagnostiquées

Diabétiques avec

complications

Objectifs

Baisse de l’obésité

Baisse de l’incidence

du diabète

Baisse de l’apparition

des complications

et de la morbidité

Baisse de la

mortalité et

morbidité

Accès identification

Dépistage du diabète

+ prédiabète

Dépistage /

Traitement des

complications

Stratification

Risques

Accès intervention

Mode de vie

Mode de vie (È)

Traitements (Í)

Mode de vie (È)

Traitements (È)

Soins spécialisés

Traitements

Mode de vie

Intervenants

Parents

Écoles

Société

Omnipraticiens (È)

Équipe

interdisciplinaire

Omnipraticiens

Spécialistes (Í)

Équipe

interdisciplinaire (È)

Omnipraticiens

Spécialistes (È)

Équipe

interdisciplinaire (È)

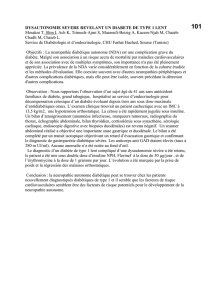

L’équipe interdisciplinaire du Centre de jour

de diabétologie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont :

de gauche à droite : Manon Sarrazin, infirmière clinicienne;

Monique Bernard, infirmière clinicienne; Céline Durocher, diététiste;

Dr Daniel Caron, endocrinologue; Isabelle Tremblay, pharmacienne ;

Stéphane Tardif, infirmier clinicien; Pascale Therrien, pharmacienne;

Myrlande Derose, agente administrative

Photo : Service des techniques audio-visuelles de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

4

Recommandations

■

Investir massivement dans des interventions de promo-

tion de la santé de manière à entraîner graduellement

l’adoption d’habitudes de vie plus saines au sein de la

population.

■

Financer adéquatement les interventions directes pour

réduire l’obésité des jeunes (mesure de poids) et en

réduire la prévalence.

■

Appliquer les conclusions du Congrès international de

l’obésité (automne 2008).

■

Promouvoir des approches de santé publique (promo-

tion de la santé – saines habitudes de vie) en s’arrimant

aux programmes actuels de santé publique (Investir dans

l’avenir).

■

Impliquer davantage les intervenants en pédiatrie.

2. Prévention primaire / clientèles à risque

Axe principal: Réduire l’incidence du diabète par le dépis-

tage précoce du prédiabète et du diabète, en ciblant les

populations à risque.

Trop souvent, le diagnostic de la maladie se fait tardivement

alors que des complications sont déjà apparues. Un patient

est diabétique depuis sept années, en moyenne, avant d’en

connaître le diagnostic. Selon les plus récentes lignes direc-

trices de dépistage et de traitement, toute personne de

40 ans et plus devrait faire analyser sa glycémie à tous les

trois ans. Les personnes à risque devraient s’y soumettre plus

tôt et plus fréquemment. La prévention et le dépistage du

diabète de type 2 doivent faire partie des priorités des pro-

fessionnels de la santé et des décideurs publics.

Pour raccourcir réellement le temps durant lequel la per-

sonne diabétique ignore son état, nous devrions aussi cibler

les personnes en phase de prédiabète (glycémie à jeun anor-

malement élevée, entre 5,6 et 6,9 mmol/L, ou intolérance au

glucose, glycémie située entre 7,8 et 11,1 mmol/L après 75 g

de surcharge glucidique, ou les deux en même temps) ou qui

présentent un syndrome métabolique ou un risque cardio-

métabolique (une constellation d’anomalies du métabolisme

dont l’obésité abdominale, des anomalies des lipides, l’hy-

pertension, la résistance à l’insuline et autres).

Évidemment, convaincre la personne qui présente un risque

de diabète qu’elle doit changer ses habitudes de vie et ap-

puyer cette personne dans ses efforts pour se prendre en

mains demeurent le point central d’action pour diminuer l’in-

cidence du diabète.

Si les intervenants de la première ligne mé-

dicale (omnipraticiens, cliniques, centres de

santé et de services sociaux, etc.) sont les

principaux acteurs de la prévention primaire,

encore faut-il que l’accès aux services soit

possible. Or, cela n’est pas toujours le cas. Par

exemple, selon certaines informations, entre

30 % et 40 % de la population québécoise n’a

pas de médecin de famille. Il est courant qu’un

patient doive attendre plus de six mois avant

d’obtenir un rendez-vous avec un médecin

omnipraticien, ce délai pouvant atteindre neuf

mois dans le cas d’un médecin spécialiste, voire

même 12 mois et plus dans la grande région de

Montréal. Le délai d’attente pour consulter cer-

taines ressources professionnelles, comme une

diététiste, est également long et tout aussi inac-

ceptable. Au moins 15 % des personnes diagnos-

tiquées diabétiques n’ont pas de médecin.

Priorités d’action

■

Créer un guichet unique par territoire de CSSS (incluant

les cliniques réseau, les GMF, les GMS ainsi que les autres

intervenants de 1

re

ligne : ex. infirmières, pharmaciens,

optométristes, diététistes, kinésiologues, etc.)de manière à:

• assurer l’accès à un médecin de famille et aux

ressources interdisciplinaires;

• instaurer un filet de sauvetage pour les prédiabé-

tiques et les diabétiques qui n’ont pas de médecin

de famille (orphelins).

■

Offrir un plus grand accès à l’information sur le diabète

afin de miser sur la motivation et la responsabilisation de

la personne diabétique (ex. les centres d’enseignement).

Autres recommandations

■

Accroître l’enseignement médical continu (dépistage,

prévention et enseignement).

■

Créer des programmes structurés d’intervention visant

les modification des modes de vie avec évaluation des

indicateurs pertinents (tour de taille, A1c, incidence de

diabète et poids, etc.) et soutenir et bonifier les pro-

grammes existants offerts dans les CSSS, dans les GMF

et les cliniques médicales, supportés par des équipes

interdisciplinaires, etc.

■

Faciliter l’accès aux tests de dépistage chez les personnes

à risque afin d’améliorer le contrôle et la surveillance

du diabète.

5

Diminuer les conséquences

du diabète

3.Prévention secondaire /

personnes diabétiques

Axe principal: Diminuer les risques de com-

plications liées au diabète, notamment par

le dépistage précoce (identification,

contrôle et intervention visant à modifier

les modes de vie (comportements).

Des cibles précises de traitement, établies

par des experts en fonction des nouvelles

données cliniques disponibles, ont été

publiées en 2008 par l’Association cana-

dienne du diabète. Mais il ne suffit pas

de s’approcher des cibles désirées, en-

core faut-il les atteindre et même, idéalement, les dé-

passer pour obtenir des bénéfices réels sur la santé et le

bien-être à court et à long terme. Chaque patient devrait

connaître et comprendre ses cibles de traitement. Il est de la

responsabilité des différents professionnels de la santé im-

pliqués dans le traitement du diabète de les communiquer

aux patients le plus clairement possible. Il faut ajuster le trai-

tement lorsque les cibles ne sont pas atteintes. Malheureu-

sement, la grande majorité des patients diabétiques

québécois n’atteignent pas les cibles de traitement.

Une étude récente faite auprès des médecins de famille,

l’étude DICE (Diabetes In Canada Evaluation), a montré que

le diabète était de moins en moins contrôlé suivant la durée

de la maladie. Alors que 70% des personnes diagnostiquées

depuis moins de cinq ans arrivent à atteindre un bon contrôle

glycémique, ce pourcentage tombe à 40 % après 10 ans. La

fréquence des complications micro et macrovasculaires aura

triplé pendant la même période.

Par ailleurs, en prévention secondaire, le dépistage précoce

demeure essentiel. Dès lors, il est fondamental d’accorder

une grande importance à l’intervention interdisciplinaire cen-

trée sur la modification des habitudes de vie de la personne

et le suivi rigoureux de la progression de la maladie.

L’enseignement aux patients

En fait, les patients connaissent peu leur maladie et bon nom-

bre d’entre eux négligent les recommandations de leurs mé-

decins. Le diabète est asymptomatique, évolue sour noi sement

et, souvent, les personnes atteintes tendent à relâcher leurs

efforts. Les centres d’enseignement pour patients diabétiques

disposent de ressources très limitées et ne peuvent pas répondre

à la demande, particulièrement dans les grands centres urbains

et en régions éloignées. L’enseignement aux personnes prédia-

bétiques et diabétiques, surtout pour le diabète de type 2, est

pourtant la clef de la responsabilisation individuelle (autono-

misation ou empowerment) à l’égard de sa maladie. Seulement

une personne sur dix en bénéficie,la plupart du temps à la suite

de complications, non pas en prévention.

Là encore, l’accès aux ressources médicales et interdiscipli-

naires reste difficile et devrait être amélioré si l’on veut ob-

tenir des résultats significatifs.

L’accès aux médicaments

Le choix des médicaments est encore fort limité pour le dia-

bète, contrairement à plusieurs autres maladies. Les médica-

ments pour le diabète sont souvent contraints à des critères

très stricts ou sont carrément refusés. En fait, il semble per-

sister une certaine incompréhension à l’égard de la nature et

de la qualité des traitements dont ont besoin les personnes

diabétiques, alors qu’elles auront à vivre plusieurs années

avec la maladie. Les nouveaux médicaments répondent à des

besoins spécifiques et ils apportent une approche novatrice

à des situations que ne peuvent pas toujours contrôler les

médicaments classiques.

L’accès inadéquat à tous les traitements médicamenteux

constitue un frein important à l’atteinte des objectifs de trai-

tement. Contrairement aux patients atteints d’hypertension

ou d’autres maladies cardiovasculaires, les patients diabé-

tiques n’ont pas accès aussi facilement aux deuxièmes et troi-

sièmes lignes de traitement. Des restrictions d’utilisation sont

appliquées à presque 100 % des nouveaux traitements dispo-

nibles. Selon les guides de traitement de l’Association cana-

dienne du diabète, les nouveaux traitements, comme les

sulfonylurées de 2

e

génération, les thiazolidinediones et les

incrétines soumis aux restrictions d’utilisation, devraient êtres

utilisés plus tôt dans le traitement des patients.

Cette situation est particulièrement discriminatoire quand on

sait que la majorité des patients atteints d’autres maladies

chroniques ont pleinement accès à leurs traitements recom-

mandés. Le fait qu’aucun médicament pour le diabète ne soit

apparu sur le marché durant les premières années du Régime

d’assurance médicament, alors que l’acceptation des nou-

veaux médicaments était plus généralisée, explique sans

doute cette situation. En effet, au lieu de comparer les nou-

veaux médicaments à des médicaments apparus dans les an-

nées 1990, le prix de ces derniers est strictement comparé

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%