Pénurie médicale par J. Neirynck

Ni la Confédération ni les cantons

ne semblent s’inquiéter de la

pénurie programmée de médecins

Jacques Neirynck,

professeur honoraire à l’EPFL et conseiller national PDC,

fait état de la baisse alarmante du nombre de médecins

diplômés en Suisse. En cause, le numerus clausus des

facultés de médecine et l’absence d’une véritable

politique de la santé

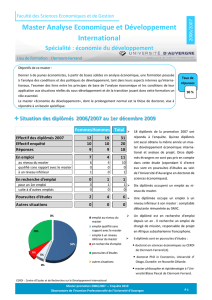

Une pénurie de médecins se dessine à court terme en Suisse, suite au

numerus clausus décidé en 1998 pour l’accès aux facultés. Alors que cette

mesure visait à éviter une prétendue pléthore, elle a créé une carence à

peine dix ans plus tard. En effet, la Suisse mobilise 6627 diplômés

étrangers sur 29 653 médecins en activité, soit 22%. A l’Hôpital

universitaire de Genève, la proportion de médecins étrangers atteint

même 28%, avec les problèmes de communication linguistique que cela

implique.

On s’est donc placé délibérément dans la situation absurde où la Suisse,

pays riche, ne consent pas les frais de formation de son corps médical et

se repose sur les pays voisins, principalement l’Allemagne. A son tour

celle-ci recrute dans les pays de l’Est et ainsi de suite. Par ce jeu de

dominos, les pays les plus défavorisés sont en bout de chaîne et ne

disposent même plus des médecins qu’ils ont formés pour leurs propres

besoins.

De plus il y a inégalité de traitement, puisque de jeunes Suisses ne

peuvent accéder à une profession dont plus d’un cinquième des postes est

attribué à des étrangers. Alors que 3394 candidats résidents en Suisse se

sont présentés en 2009 à l’entrée en faculté, seules 1034 places étaient

disponibles. Avec un taux de réussite d’environ 60%, cela signifie que la

volée de diplômés dans sept ans comportera seulement 600 médecins, qui

n’assureront pas tous leur profession ou qui ne l’exerceront qu’à temps

partiel. Depuis 1993, le nombre de diplômes de médecin ne cesse de

diminuer, de 800 par année à 600 actuellement.

Or les 30 000 médecins en exercice nécessitent un taux de remplacement

de l’ordre de 1000 par an. Le déficit à moyen terme est donc programmé,

sans que ni la Confédération, ni les cantons ne réagissent. On découvrira

que cette situation arrange l’une et les autres.

Les cantons contrôlent les facultés de médecine, qui adaptent le nombre

d’étudiants admis à la capacité des cliniques, au lieu de faire l’inverse et

d’ajuster la capacité d’accueil des facultés au nombre de médecins

nécessaires. Le nombre total de places en clinique est de 835 en 2010, en

augmentation de 14% par rapport au 731 places disponibles en 2007.

Mais cette hausse provient surtout des Universités de Lausanne et de

Genève, qui forment à elles seules plus du tiers des médecins suisses,

tandis que Bâle et Berne se sont refusés à tout accroissement de leur

capacité.

De son côté, la Confédération n’est pas pressée d’augmenter le nombre de

praticiens et promulgue même des moratoires sur le nombre de cabinets

médicaux, ce qui signifie en clair qu’à son point de vue il sort trop de

médecins des facultés et pas trop peu.

En effet, elle gère difficilement l’assurance maladie et soutient la thèse

selon laquelle les dépenses croissent en fonction du nombre de médecins,

en évaluant à un demi-million le coût de tout nouveau cabinet. Le pouvoir

fédéral se situe ainsi dans une perspective étrange: un cabinet médical

supplémentaire constituerait une dépense à fonds perdus, dont on ne peut

attendre aucun résultat positif.

On se situe ainsi à l’interface entre cantons et Confédération, où les

partenaires ont tendance à réduire les coûts sans tenir compte des

besoins réels et sans que personne ne se sente responsable d’une

politique d’ensemble. En son principe, elle est évidente. Il faut coûte que

coûte que la Suisse assure la pérennité de son système de santé,

indubitablement un des meilleurs du monde, en ne laissant pas se créer

une pénurie de médecins.

Le bien public demande que la Suisse ne s’engage pas dans une spirale

dissimulée de rationnement des soins et qu’elle cesse de compter sur

l’étranger pour fournir l’appoint des médecins nécessaires. Toutes les

instances compétentes sont d’accord sur ce point: le Conseil suisse de la

science et de la technique, l’Académie suisse des sciences médicales, la

Fédération des médecins suisses préconisent un relèvement de 20% des

médecins diplômés.

Le critère de limitation des étudiants admis est un test d’aptitude pour

Bâle, Berne, Fribourg et Zurich, tandis que Genève, Neuchâtel et

Lausanne procèdent jusqu’à maintenant à une sélection interne à la fin de

la première année. Inutile de s’enferrer dans une controverse portant sur

les mérites comparés des deux méthodes. Il est évident aussi qu’une

procédure de sélection améliore la qualité des diplômés et réduit le

nombre des années d’études en évitant les redoublements.

Mais il est inacceptable que la barre soit placée trop haut pour des raisons

uniquement budgétaires. Plus on réduit le nombre de diplômés, meilleurs

seront-ils, évidemment: plus aptes aux études, mieux motivés, mieux

encadrés, déployant plus d’efforts dans un milieu hautement compétitif.

Mais à quoi cela servira-t-il au patient dans dix ans: il ne parviendra plus

à trouver un médecin, parce que celui qui aurait pu être formé serait

moins bon que celui qui est débordé et inaccessible? L’argument de la

qualité est donc fallacieux: on ne demande pas les meilleurs médecins du

monde, indisponibles parce que trop rares, on demande suffisamment de

médecins pour soigner les malades avec la qualité que l’on peut attendre.

Comme un rationnement de la médecine empêche les actions préventives

et la prise en charge rapide des patients, il peut mener finalement à

davantage de coûts.

A première vue, la solution est simple. Il appartiendrait à la

Confédération, garante de la santé nationale, d’imposer aux universités de

relever le quota d’étudiants admis et d’adapter les places en clinique aux

besoins du pays et non à leur budget présent. Mais l’autonomie des

universités s’y oppose. En réponse à une interpellation Gutzwiller, le

Conseil fédéral «recommande» aux cantons d’augmenter le nombre des

diplômés. Ce genre de réaction incitative n’est pas suffisant. Il nous faut

une politique de la santé au niveau national avec une prise de

responsabilité sérieuse.

Si nécessaire, la Confédération a du reste la base légale pour créer une

faculté de médecine rattachée aux EPF et implantée dans le Tessin, qui

constitue un champ d’action non exploité pour un hôpital universitaire.

Mais une telle solution prendra au moins dix ans pour produire les

premiers diplômés. Il y a donc urgence.

Cette impasse illustre, une fois de plus, les dangers d’un fédéralisme mal

compris. Le Conseil fédéral manque cruellement d’un département

consacré uniquement à la formation et à la recherche qui serait en

position d’assumer des responsabilités au plan national.

On pourrait du reste confier à ce nouveau département la mission

périlleuse d’assurer la meilleure utilisation des ressources de

l’enseignement dans toutes les disciplines. Certaines professions sont

véritablement engorgées. S’il faut créer un numerus clausus, ce serait

pour celles-ci. Ou alors il faudra admettre une fois pour toutes que le libre

choix des étudiants pour leurs études est un principe intangible.

La Confédération a la base légale pour créer une faculté rattachée aux EPF

et implantée dans le Tessin

!

1

/

3

100%