Diagnostic régional - Les services de l`État dans le Pas-de

Union européenne

Diagnostic régional

PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee ooopppééérrraaatttiiiooonnnnnneeelll

CCCooommmpppééétttiiitttiiivvviiitttééé eeettt eeemmmpppllloooiii

NNNooorrrddd ––– PPPaaasss---dddeee---CCCaaalllaaaiiisss

Région Nord - Pas-de-Calais

2

SOMMAIRE

1. Une vision globale du Nord-Pas-de-Calais............................................................................................ 3

1.1. Une sélection d’indicateurs significatifs.......................................................................................3

1.2. Le potentiel du Nord-Pas-de-Calais ..............................................................................................8

2. Les approfondissements dans les champs d’action du FEDER.......................................................... 9

2.1. Les multiples facettes de l’environnement ...................................................................................9

2.2. Les fondamentaux du développement en Nord-Pas-de-Calais .................................................12

2.3. Economie de la connaissance et innovation ..............................................................................13

2.4. Réseaux et territoires en Nord-Pas-de-Calais.............................................................................20

3. Les défis du Nord - Pas-de-Calais....................................................................................................... 22

Région Nord - Pas-de-Calais

3

PREMIÈRE PARTIE : DIAGNOSTIC RÉGIONAL

1. Une vision globale du Nord-Pas-de-Calais

1.1. Une sélection d’indicateurs significatifs

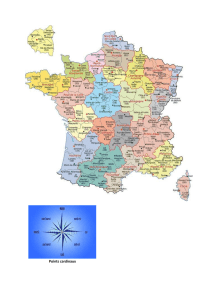

Fort de plus de 4 millions d’habitants (6,7 % de la population française) sur 12.414 km²

(2,3 % du territoire national), le Nord-Pas-de-Calais est en 4

ème

position au niveau national. Sa

densité de 325 hab./km² est triple de la moyenne française et rapproche la région de ses voisines

européennes. Ces habitants vivent à 95 % dans des espaces à dominante urbaine contre 82 % au

niveau national. Une grande part est regroupée dans douze agglomérations allant de 60.000

(Cambrai) à 1.170.000 habitants (Lille), organisées en vastes systèmes amenant progressivement la

constitution d’une véritable région urbaine. Cette population est également jeune, la part des

moins de 20 ans étant de 28,2 % (25,2 % au niveau national) mais aussi en relative stagnation

(0,15% d’accroissement annuel 1999/2005). Le déficit migratoire est important (16.000

personnes par an entre les deux derniers recensements) avec des flux d’entrée et de sortie

étonnamment faibles faisant de cette population la moins mobile de France.

Mais c’est au travers des caractéristiques sociales que se manifestent les signes les plus inquiétants :

• un taux de chômage de 13 %, retrouvant un écart structurel important (3,9 points) à la

moyenne nationale (9,1 %) alors que cette différence s’était sensiblement réduite entre

2002 et 2004 ; ce taux peut atteindre entre 15 à 16 % dans certaines zones d’emploi

particulièrement touchées ;

• le taux d’emploi de 58,5 % est plus faible qu’au niveau national (62,5 %) surtout pour

les femmes (50,2 % contre 56,8 %) et les 55-64 ans (33,3 % contre 37,2 %);

• le revenu fiscal déclaré est de 13.400 euros par unité de consommation contre 15.500 au

niveau national (-13,5 %) et 52,5 % des ménages fiscaux sont imposables contre 60,2 %

pour la France ;

• la région compte 109 439 allocataires du RMI, soit plus de 10 % des bénéficiaires de

France métropolitaine et la part de la population concernée par la couverture maladie

universelle (CMU) complémentaire est de 10,6 % contre 6,9 % au niveau national ;

• une espérance de vie inférieure de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour les

femmes, une surmortalité de 20 % toutes causes confondues, celle d’origine alcoolique

étant sur certains territoires multipliée par 3 , une offre sanitaire très inférieure à la

moyenne nationale ;

• une prépondérance des formations courtes et techniques y compris dans l’enseignement

supérieur et 15 % des personnes en situation d’illettrisme (contre 9 % au niveau national).

Une approche régionale de l’Indicateur de développement humain (combinant démographie,

niveau d’instruction et développement économique) conduit à estimer que le niveau régional de

2003 présentait par rapport à celui de la France un retard de 10 ans.

Le Nord-Pas-de-Calais a un profil d’occupation du sol très différent de la moyenne française, avec

13 % d’espaces artificialisés et 78 % d’espaces agricoles (respectivement 5 % et 60 % pour la

France) ce qui apparaît paradoxal dans une région où la population est urbaine à plus de 80 %. La

région abrite une grande variété de milieux naturels, essentiellement localisés à ses extrémités, dont

l’intérêt est reconnu au travers de 321 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et

floristique, le littoral en regroupant plus des deux tiers. En outre, les espaces boisés restent très

déficitaires (8 % du territoire contre 34 % en moyenne française). Le relief, peu marqué, et

Région Nord - Pas-de-Calais

4

l’urbanisation se traduisent par un risque d’inondation concernant une part importante de la

région.

Une profonde et brutale mutation a amené dans les cinquante dernières années la perte de 360.000

emplois industriels (mine, textile, sidérurgie). Ils ont été remplacés par le tertiaire (+120 %, en

partie grâce aux externalisations de l’industrie) et par quelques branches industrielles telles que

l’automobile (+29.000 emplois), les industries métallurgiques et l’agroalimentaire. Ainsi, le profil

économique régional se rapproche du standard national, l’industrie restant encore présente (19,5 %

contre 17,5 % ) tandis que la part des commerces et des services atteint désormais un niveau

équivalent (73 %).

Cette transformation, tant sociale qu’économique et en raison de son ampleur et de son urgence, n’a

pu être menée que grâce à une intervention nationale massive, engagée dès avant les années 1970,

que les fonds européens sont venus accompagner à partir du milieu des années 1980. La

permanence de certaines difficultés incitent toujours aujourd’hui, faute de projet réactif face à une

situation difficile, à privilégier l’appel à la solidarité nationale et à l’adoption de mesures de

compensation.

Cette mutation a laissé un nombre important de sites pollués ou à risques (515 sites pollués ou

potentiellement pollués recensés), la moitié des friches industrielles de France (plus de 10.000 ha

recensés en 1990 dont les deux tiers ont fait l’objet d’actions de requalification), une qualité des

eaux médiocre sur l’ensemble de la région, voire mauvaise dans les secteurs les plus denses, là où

se conjuguent les activités agricoles et industrielles ainsi que l’occupation urbaine. Cette situation,

combinée à l’absence de grand fleuve, fait peser sur la ressource en eau, issue à 95 % des nappes

souterraines, des menaces majeures tant qualitatives que quantitatives, et qui concernent également

la Belgique vers laquelle presque toutes les rivières convergent.

L’histoire économique ancienne ou récente, les nouveaux modes de vie ont façonné une forme

urbaine caractéristique, présentant selon les agglomérations un déficit d’organisation et une

faiblesse des centralités, une déqualification du bâti, une péri-urbanisation qui continue de s’élargir,

une fragmentation des espaces par de multiples coupures et un déficit flagrant en espaces de nature.

Ils rendent de plus la région fortement productrice de gaz à effets de serre, et la marque

industrielle se retrouve dans des risques technologiques importants (50 sites Seveso).

Avec un PIB de 81,5 milliards d’€, la région est au 4

ème

rang des régions françaises, mais ne

représente que 5,2 % du PIB national. Le PIB/emploi (56.500 euros) n’est que de 88 % du niveau

français et place la région au 15

ème

rang et le PIB/habitant (20.300 euros) ne représente que 78 %

de la moyenne nationale, la région étant alors au 21

ème

rang, ces situations relatives étant en

constante dégradation.

Si elle reste encore fragile, l’économie régionale présente de véritables points forts : 1/3 de la

production nationale en ferroviaire (1

er

rang), 1/3 de l’automobile (2

ème

rang), 50 % des emplois

nationaux de vente par correspondance, 20 % des emplois textiles (mais ce secteur connaît

d’importantes turbulences). Il s’agit toutefois de secteurs économiques à maturité présentant

comparativement une contribution à la valeur ajoutée plus modeste et des perspectives de

développement plus limitées. L’agroalimentaire est également un secteur majeur, avec pour

exemple le 1

er

pôle halieutique d’Europe traitant plus de 300.000 tonnes de poisson par an et la

présence de leaders mondiaux (conserves et surgelés, amidons,…), faisant du Nord-Pas-de-Calais la

première région exportatrice de produits des industries agroalimentaires. Enfin, de nouveaux

secteurs se sont confortés : biologie-santé, éco-entreprises, image et TIC,... Le constat peut être

fait dorénavant d’un tissu productif régional diversifié.

Ce renouveau de l’économie se traduit par six pôles de compétitivité labellisés, dont l’un d’entre

eux I-Trans consacré aux transports intelligents, à vocation mondiale.

Pour son développement, l’économie régionale peut s’appuyer sur un système de formation

supérieur reconnu qui accueille près de 155.000 étudiants (7 % du total national). Dans les

Région Nord - Pas-de-Calais

5

universités, la part des formations professionnalisées est plus importante, mais celle des 3

ième

cycles

plus faible qu’au niveau national. Par contre, les écoles de la région forment près de 8 % des

ingénieurs français.

Mais quelques facteurs pénalisent fortement le dynamisme économique local :

• un manque d’intensité de la recherche (2,3 % des effectifs nationaux et 1,8 % de la

dépense en 2003, 2 % des brevets déposés) résultant de la faiblesse de la recherche

publique malgré les récents progrès, de l’insuffisance notoire de la recherche privée, et de

la faible corrélation entre les domaines d’excellence de la recherche publique et les points

forts de l’économie régionale ;

• un esprit entreprenarial insuffisant avec 4,3 % des créations pures en 2005, même si la

situation récente marque une légère amélioration, en ayant constamment depuis 2003, une

augmentation supérieure à celle du niveau national, grâce au Programme régional de

création transmission d’entreprises, mis en œuvre dans l’actuel CPER ;

• un déficit en emplois stratégiques (fonctions tertiaires supérieures), Lille n’occupant que

la 13

ème

place nationale et Valenciennes, Dunkerque, Douai-Lens et Béthune les quatre

dernières positions des cinquante principales aires urbaines. En comparaison avec les

autres métropoles européennes, Lille apparaît en « grande ville » dont le potentiel

théorique européen est très faiblement valorisé et dont le rayonnement est modeste au

regard de son poids démographique.

L’accessibilité demeure un atout important, la région disposant de réseaux performants

d’infrastructures de transport qui assurent une connexion efficace sur l’Europe grâce notamment au

croisement des TGV nord-européens et du lien fixe transmanche. Les trois ports du littoral

régional offrant des vocations principalement complémentaires, renforcent le potentiel d’ouverture

de la région sur le monde.

On peut toutefois noter quelques insuffisances sur les liaisons aériennes, sur le réseau fluvial

ancien, mais en cours de modernisation et qui connaîtra une amélioration sensible grâce à la mise en

service du canal Seine-Escaut, et globalement sur les liaisons Est-Ouest. La prédominance du

mode routier pose toujours des problèmes récurrents notamment environnementaux. La fluidité

des réseaux ferré et routier, aujourd’hui correcte à l’exception des entrées dans la métropole, est

menacée par des conflits d’usage, des connexions intermodales insuffisantes et un effet frontière

persistant.

A l’intérieur de la région, les territoires qui la composent ne présentent pas tous les mêmes

caractéristiques. Certains sont frappés par l’accumulation de handicaps tel le Val de Sambre, le

Calaisis et dans une moindre mesure l’agglomération de Lens. Des différences significatives

apparaissent également au sein d’une même agglomération à l’exemple de certains quartiers de la

métropole, ou du Valenciennois. L’inégalité peut également se traduire par un déficit des services

tant marchands que publics, notamment dans le Sud du Nord. Enfin il faut rester attentif à la

situation de quelques secteurs à forte dominante agricole, Avesnois-Thiérache et Haut-Artois

notamment.

Grâce notamment aux nouveaux moyens de communication, TGV, tunnel sous la Manche, à un

effort considérable de valorisation de son patrimoine, au succès de Lille 2004, capitale européenne

de la culture, la notoriété de la région a fortement progressé, comme l’illustre le développement de

la fréquentation touristique. L’effort doit être poursuivi car le défaut d’attractivité de la région reste

patent. Des équipements exceptionnels tel que l’implantation du Louvre à Lens, qui doit être

valorisé à l’échelle nord-européenne, doivent en être les vecteurs.

La continuité territoriale avec la Belgique, premier partenaire économique de la région, la proximité

de la Grande-Bretagne, constituent des atouts insuffisamment exploités. Les relations

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%