Thème 3 - et in massalia ego

Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours.

Question 1 : Les chemins de la puissance.

Introduction générale :

Les États-Unis et la Chine bien que fort différents l’un de l’autre (et d’abord par leur histoire, l’une

millénaire, l’autre assez récente), forment aujourd’hui les deux pôles du système mondial. Il s’agit donc de

s’interroger sur les origines, l’évolution, les étapes, et les manifestations de la puissance des États-Unis et de

la Chine, pour tenter de cerner la notion de puissance au début du XXIe siècle. Il faut remonter pour cela aux

lendemains du premier conflit mondial qui marque, dans les deux cas, l’amorce d’une évolution qui mène à

la situation actuelle. Toutefois apparaissent des différences non seulement de rythme, mais également de

forme et de nature dans l’affirmation de la puissance mondiale des deux pays. Cependant il faut relever le

considérable bouleversement que représente l’émergence de la Chine dans l’organisation du monde issu du

vingtième siècle, en particulier depuis les années 1980, mais sans entraîner un irrémédiable « déclin » des

États-Unis selon une vision par trop caricaturale du monde actuel.

● Comment la notion de puissance est-elle modelée et transformée au XXe siècle par les États-Unis ?

● Peut-on dire que la Chine, à l’issue d’un parcours totalement différent, incarne désormais cette notion de

puissance ?

Chapitre 1 - Les États-Unis et le monde depuis les « 14 points » du Président Wilson (1918).

Introduction :

Se considérant investis d’une mission, tout du moins d’une destinée qui consiste à défendre et diffuser

l’idéal démocratique, les Américains depuis le début du XXe siècle étendent leur influence dans le monde.

La géopolitique américaine est tournée vers l’exercice d’un leadership, mais sans cesse hésitante entre

isolationnisme et interventionnisme jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, Les États-Unis

assument leur superpuissance et l’affirment pendant la Guerre froide en utilisant toute la force de leur

industrie, de leurs finances, leur diplomatie influente et présente dans le monde entier, mais surtout en se

basant sur la capacité de projection de leurs armées, partout où leurs intérêts sont en jeu à plus ou moins

long terme. Le Nouvel ordre mondial qu’ils souhaitent imposer après 1991, soutenu par la diffusion de la

culture et du mode de vie libéral et attractif, fait d’eux une hyperpuissance : médias, historiens, cinéma,

réseaux de communications divers se font le relais de cette puissance extraordinaire. Pourtant depuis le

début des années 2000, les États-Unis paraissent fragilisés et l’ordre remis en cause, aussi bien à l’intérieur

qu’à l’extérieur du pays, sans jamais amener la superpuissance vers son déclin.

Problématique : Comment les États-Unis s’affirment-ils au XXe siècle et comment évolue leur puissance ?

Quel est leur rôle dans le monde aujourd’hui ?

I – D’une guerre mondiale à l’autre : les fondements de la puissance américaine.

A/ Le poids de la Grande Guerre et le wilsonisme (1918-1920).

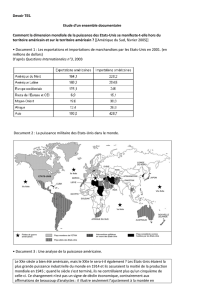

En 1914 les États-Unis deviennent la 1ère économie du monde et défendent la politique de la Porte ouverte : ils

exigent le droit pour tout pays de commercer librement avec les colonies, quelle que soit leur métropole (GB et France

visés). En revanche, ils se tiennent à l’écart de toute intervention américaine en Europe de même qu’ils refusent toute

ingérence européenne sur l’ensemble du continent américain : c’est l’objet de la vieille doctrine Monroe, énoncée en

1823 par le président James Monroe. Il s’agit là d’une politique isolationniste en théorie, car dans la réalité, les États-

Unis, sous couvert de protection des républiques latino-américaines mènent une politique interventionniste voire

hégémonique. Ainsi en 1904, cela est confirmé par le « corollaire Roosevelt » (du nom du président Théodore

Roosevelt) qui affirme dans un discours devant le Congrès que les États-Unis doivent au besoin exercer un pouvoir de

police internationale.

Donc les États-Unis sont isolationnistes vis-à-vis de l’Europe, mais pas du reste du monde ! Cette politique reste

ancrée cependant dans l’opinion publique, d’autant que le président américain élu en 1912 (Wilson) est un pacifiste : il

est réélu en 1916 sur un slogan isolationniste. D’ailleurs lorsqu’ un sous-marin allemand torpille en 1915 un paquebot,

le Lusitania, en tuant plusieurs passagers américains, la population est émue mais les États-Unis n’entrent pas en

guerre.

Ce n’est que parce que les allemands menacent ouvertement les États-Unis, avec la volonté de couler leurs navires de

commerce et de soulever le Mexique contre eux, qu’ils se décident à entrer en guerre en avril 1917 comme simples

« associés » et non comme alliés : en effet, Wilson tient avant tout à rétablir la paix et à assurer la sécurité collective.

Ils envoient plus de 2 millions de soldats, la population est mobilisée par le biais de la conscription (service

obligatoire) et par une intense propagande car l’armée américaine seule est trop peu nombreuse. Ils pèsent largement

sur la victoire contre l’Allemagne, et sur le règlement de la guerre, notamment parce que l’État fédéral mobilise

largement l’économie.

En 1918, le président Wilson développe un projet idéaliste de nouvel ordre mondial affirmant des valeurs qu’il

souhaite universelles : les 14 points du président démocrate Wilson, texte qui sera inclus au traité de Versailles. En

effet, en janvier 1919, il est le premier président à se rendre en Europe, pour diriger la conférence des vainqueurs : le

traité est signé en juin 1919 et l’Allemagne doit le suivre sans conditions (Diktat) alors que Wilson voulait au

contraire empêcher tout abus de la situation.

Il parvient pourtant à faire inclure à ce règlement de conflit quelques éléments majeurs : le droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes, la solidarité entre États et la nécessité d’une sécurité collective (maintien de la paix par l’arbitrage et le

droit et non plus par les alliances militaires) : le point 14 de son programme est essentiel car il propose directement la

création d’une SDN destinée à régler les litiges entre États : il obtient en 1919 le prix Nobel de la paix.

► Le premier vingtième siècle est celui de la tentation d’une puissance sans engagement. Le rôle déterminant des

États-Unis dans la victoire des Alliés ainsi que le poids économique et financier qu’ils ont acquis depuis la fin du

XIXe siècle placent le président Wilson en mesure d’imposer largement ses idées lors du règlement du conflit : dans le

programme qu’il publie en janvier 1918, il vise à instaurer une nouvelle diplomatie mondiale, dans le cadre d’un

système que l’on peut présenter comme une transposition à l’échelle internationale des caractères fondamentaux

de la démocratie libérale.

B/ Une puissance isolationniste en crise : hésitations de l’entre-deux guerres (1920-1941)

Or, en 1920, le Sénat américain en majorité républicain refuse de ratifier le traité de Versailles et donc refuse la

participation à une SDN : les États-Unis resteront en dehors, ce qui est un échec personnel de Wilson, mais surtout un

coup dur pour la SDN qui démarre avec un lourd handicap. En effet, les républicains préfèrent le retour à

l’isolationnisme et craignent que la souveraineté des États-Unis ne soit limitée par la future SDN.

Enfin, en 1920 c’est un républicain, Harding, qui est élu, et qui réalise un « retour à la normale », c’est-à-dire

isolationnisme et restriction des flux migratoires (lois de 1921 et 1924). C’est aussi le début de la Prohibition,

coup porté aux minorités irlandaises catholiques, et c’est donc un retour au nativisme, réactionnaire, qui veut défendre

les « valeurs américaines » (Wasp). Les présidents suivants, républicains, Coolidge et Hoover, mènent la même

politique soutenue par une population amère face à l’ampleur des pertes américaines de la 1ère GM, c’est une politique

nationaliste de repli, illustrée par le slogan « America first » (quotas d’immigration, mesures protectionnistes).

Pourtant le pays est économiquement très puissant et les investissements privés et publics à l’étranger se multiplient

pour représenter le tiers des IDE mondiaux (de 10 à 22 milliards de dollars entre 1919 et 1930) : ils deviennent

clairement les créanciers du monde et ils possèdent dès 1919 45% du stock d’or mondial.

C’est l’ère de la « diplomatie du dollar », les États-Unis veulent réintégrer rapidement l’Allemagne au commerce

mondial (concurrent potentiel pour déstabiliser France et RU). De même ils veulent ouvrir l’intérieur de la Chine au

commerce et poursuivent leur politique de la Porte ouverte en exigeant l’ouverture économique du pays au dollar alors

que depuis 1895 les européens s’étaient littéralement partagé le littoral chinois (Break up of China).

Les États-Unis dominent déjà l’économie mondiale et ne peuvent donc rester à l’écart : leurs compagnies pétrolières

prospectent au Moyen Orient et s’y installent dès 1921 en Iran et 1930 en Arabie (Standard Oil, Texaco, etc.).

En 1918, le dollar devient la seule monnaie convertible en or et concurrence sévèrement la livre sterling, d’autant que

la France et le RU se sont largement endettés auprès des EU pendant la Grande guerre : ils ont là un moyen de

pression fort sur les européens et peuvent donc demander un allègement des réparations de guerre que doit

l’Allemagne (plans Dawes en 1924 et Young en 1929). C’est ainsi qu’ils parviennent à apaiser les tensions en

Europe : ils prêtent des dollars à l’Allemagne qui peut ainsi rembourser une partie des réparations de guerre à la

France, qui peut à son tour rembourser les dettes contractées à l’égard des États-Unis.

Politiquement les États-Unis ne sont pas inactifs au niveau international puisqu’ils obtiennent notamment la signature

du pacte Briand-Kellogg en 1928 : le secrétaire d’État américain signe à Paris avec le ministre français des Affaires

étrangères ce pacte qui rend la guerre « hors-la-loi ». 57 pays signent ce pacte et Frank Kellogg reçoit pour cela le prix

Nobel de la Paix en 1929.

Par ailleurs ils interviennent à de nombreuses reprises en Amérique latine : ils contrôlent le Canal de Panama depuis

1903 et lancent des opérations militaires entre 1912 et 1934 au Nicaragua, Honduras, Haïti, Cuba par exemple. Le

président Franklin Roosevelt, arrivé au pouvoir en janvier 1933, propose une politique de « bon voisinage » pour

l’ensemble du continent américain (aucune agression tolérée).

Mais la spéculation boursière à outrance qui provoque le grand krach de Wall Street en octobre 1929 détruit en partie

l’édifice mis en place dans les années 1920 : les investissements américains, les capitaux des banques et des

entreprises, sont rapatriés aux États-Unis et cela plonge aussitôt tous les pays européens dans la crise : ils ne peuvent

plus rembourser leurs dettes et leurs emprunts : le système économique mondial basé sur le rôle prépondérant des

États-Unis s’effondre lorsque le leader fait défaut.

Le pays stoppe ses importations des autres pays du monde et se replie sur lui-même : l’opinion publique américaine a

peur d’une nouvelle guerre en Europe car la situation est tendue : économies ruinées, partis nationalistes et fascistes

qui arrivent au pouvoir (Italie en 1925 et Allemagne en 1933). Face à cela, le Congrès fait voter des lois de neutralité

entre 1935 et 1937 : les États-Unis refuseront de vendre des armes à des pays en guerre, de faire des prêts et crédits et

d’exporter quoi que ce soir vers ces pays.

Pourtant le président au pouvoir depuis 1933 est un démocrate, mais Franklin Roosevelt suit l’opinion isolationniste et

mène une grande politique de restructuration économique : le New Deal (Nouvelle donne) dès 1933 qui se base sur un

fort protectionnisme douanier et une politique de grands travaux (l’État finance des travaux pour créer de l’emploi).

La convertibilité-or du dollar est aussi suspendue de manière unilatérale. Roosevelt va finalement parvenir à atténuer

cette politique du tout isolationnisme en permettant dès 1939 la vente d’armes à la France et à l’Angleterre à la

condition que ces pays achètent comptant et viennent chercher les armes : loi Cash and Carry de novembre 1939.

Pendant cette période des années 30, l’image des États-Unis est ternie en Europe, mais leur modèle culturel fonctionne

pourtant très bien : que ce soit l’industrie cinématographique naissante (Charlie Chaplin, Buster Keaton), la littérature

avec ses prix Nobel, la musique (jazz, blues, ragtime), etc.

Réélu pour un 3e mandat en 1940 et soutenu par les isolationnistes, Roosevelt comprend que les États-Unis ne

pourront rester longtemps à l’écart du conflit qui débute en Europe et que leur devoir est de soutenir les démocraties

face aux totalitarismes, qu’il s’agisse du fascisme et du nazisme responsables des hostilités, mais aussi du

communisme dont le modèle économique et politique est à l’opposé de celui des États-Unis. Il s’inquiète aussi de

l’expansion japonaise en Chine et dans le Pacifique, ce qui menacerait les intérêts économiques et stratégiques

américains dans la région. D’autant qu’après la défaite de la France en juin 1940, l’opinion publique américaine

jusqu’alors pacifiste, se retourne. Il parvient à convaincre le Congrès de voter une loi de conscription et annonce en

décembre 1940 que les États-Unis doivent devenir « l’arsenal des démocraties ». Après la loi du Cash and Carry, il

va plus loin en faisant voter la loi du prêt-bail (lend lease) en mars 1941 : le président peut prêter des armes à tout

pays dont la défense présente un intérêt majeur à la sécurité des États-Unis : les armes doivent être rendues ou payées

après la guerre, et c’est la France et le RU qui sont concernés ici.

En effet, Roosevelt va signer avec le 1er ministre anglais Winston Churchill en août 1941 la Charte de l’Atlantique :

une coopération économique mondiale est nécessaire pour assurer la paix et écraser la tyrannie des régimes

totalitaires. Les grandes idées de Wilson sont ici reprises, ils appellent à un nouvel ordre international basé sur le droit

des peuples : il s’agit là de la première pierre de ce qui deviendra Bretton Woods en 1944 et l’ONU en 1945.

C/ L’interventionnisme de la Seconde GM : un tournant décisif (1941-45)

Face à l’expansion japonaise dans le Pacifique, les États-Unis ont pris des sanctions économiques depuis 1939 : les

tensions entre les deux pays sont fortes, mais c’est le 7 décembre 1941 avec l’attaque japonaise surprise de la base

militaire de Pearl Harbor (île du Pacifique) qu’il y a un tournant décisif dans la politique américaine.

Dès le lendemain, 8 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre contre le Japon, et donc contre l’Allemagne et

l’Italie alliés du Japon (forces de l’Axe) : la Grande Alliance est donc créée (EU, URSS, RU).

À partir de là, les États-Unis vont fournir un effort de guerre considérable pour assommer l’Axe militairement :

l’Allemagne avait alors la première armée du monde, la plus équipée. Roosevelt fait voter par le Congrès des crédits

de guerre exceptionnels et lance le Victory Program en janvier 1942, toute l’économie est mobilisée avec des

rythmes de production très élevés : l’industrie américaine fabrique à la chaîne des navires de transport de troupes en

un temps record : les « Liberty ships » et les « Victory ships » qui permettent aux États-Unis d’apporter une aide

matérielle déterminante dans le conflit.

Par ailleurs, 12 millions de G.I. (soldats américains - « Government Issue » : « fourniture du gouvernement ») sont

mobilisés et vont débarquer en Algérie en novembre 1942, puis en Sicile en 1943, en Normandie le 6 juin 1944 et en

Provence le 15 août 1944.

Mais les États-Unis se battent sur deux fronts : en Europe contre l’Allemagne et l’Italie, et dans le Pacifique contre le

Japon qui a pris position dans les Philippines, en Malaisie et menace l’Australie. Les G.I. reprennent île après île et

subissent la lutte à mort des kamikazes japonais : ce sont finalement les bombes atomiques lancées sur Hiroshima le 6

août 1945 et Nagasaki le 9 août qui amènent le Japon à la capitulation sans conditions qui est signée en mer le 2

septembre 1945 par les généraux américains Nimitz et Macarthur.

Si Roosevelt est mort en avril 1945 au début de son 4e mandat, il est remplacé par son vice-président Harry S.

Truman qui va réussir à imposer le pays comme superpuissance sans égale : en effet, sur le plan militaire (seule

nation atomique), économique (2/3 du stock d’or mondial et territoire intact), diplomatique (siège de l’ONU à NY et

FMI à Washington) ils dominent sans contestation. Ils vont désormais jouer un rôle international à la hauteur de leur

statut.

► Au lendemain du conflit se produit un tournant majeur dans leur politique au XXe siècle : les États-Unis

assument leur puissance, désormais globale, et s’engagent pour la première fois dans le monde en temps de paix en

la mettant au service d’ambitions qui ne sont plus seulement économiques. Dominant un monde en ruines, auréolés de

leur image de défenseurs de la liberté et pénétrés du sentiment qu’ils représentent le meilleur modèle de

développement économique et social, ils impulsent ainsi un nouvel ordre mondial fondé sur un système d’arbitrage

entre les États (organisé autour de l’ONU).

II – L’affirmation de la superpuissance après 1945.

A/ Une superpuissance à la conquête du monde (militaire, politique et éco et techno)

Fin de la Grande Alliance et début des rivalités : à Yalta en février 1945 puis à Potsdam en août 1945 se concrétise la

division de l’Allemagne en 4 zones, ainsi que Berlin. Les 4D : démilitarisation, division, décartellisation,

dénazification.

Churchill décrit alors à Fulton en 1946 ce qui paraît toujours plus évident pour certains : la mise en place d’un Rideau

de fer entre 2 mondes. L’Europe est le cœur de cette séparation, et en particulier l’Allemagne et Berlin.

Dès la avant fin de la guerre s’est en effet dessiné un monde divisé en 2 blocs que tout sépare, politique, économie,

modes de vie, idéologie. C’est à travers deux conférences que cette situation prend forme et que les États-Unis

s’affirment en leader :

À Bretton Woods en juillet 1944 autour de Harry Dexter White et John Maynard Keynes : FMI et Banque Mondiale

qui siègent à Washington, suprématie du dollar (étalon dollar : Gold exchange standard) : les États-Unis dirigent le

monde occidental économiquement. Le modèle économique soviétique est en opposition nette : collectivisation et

planification, pas de propriété privée des moyens de production. Les États-Unis veulent imposer leur modèle

économique au plus grand nombre par le biais d’institutions destinées à financer la reconstruction des pays ruinés : le

FMI est constitué principalement de fonds américains et seuls les États-Unis y ont le droit de veto !

De février à juin 1945 a lieu la conférence de San Francisco, l’URSS y participe cette fois car il s’agit de la

domination politique du monde à travers la volonté de créer un successeur à la SDN : la sécurité collective passe par la

nécessaire association de toutes les puissances. Les idéaux occidentaux défendus par Wilson, Briand, Kellogg trouvent

ici leur meilleure expression : le 26 juin 1945 est signée la Charte des Nations Unies qui crée l’ONU dont le siège est

cette fois à New York, preuve du basculement de la puissance mondiale de l’Europe aux États-Unis.

Les vainqueurs s’attribuent cependant une place de choix au Conseil de Sécurité avec le droit de veto (États-Unis,

URSS, France, RU et Chine).

Si deux mondes sont clairement séparés, et même si l’on peut remonter à 1917 et la révolution bolchévique pour

trouver l’origine de cette opposition, c’est en fait en 1947 qu’elle s’instaure dans un contexte de crispation

généralisée : les deux mondes ne veulent pas de conflit armé, mais il s’agit pourtant bien d’un état de guerre entre les

États-Unis et leurs alliés, et l’URSS et leurs alliés.

Le président Harry Truman prononce en mars 1947 un discours qui assume entièrement la situation et qui relève le

défi de ce que l’on nomme désormais Guerre Froide (cold War) : le Plan Marshall mis en place car l’économie est

considérée comme l’arme principale depuis Bretton Woods. Il faut aider les pays ruinés et pauvres pour éviter que les

populations frustrées ne se rallient en désespoir de cause au communisme. Ce plan est proposé à tous les pays, URSS

compris, mais seuls 16 pays l’acceptent en Europe. La Tchécoslovaquie qui l’avait accepté se voit après le Coup de

Prague en 1948 obligée d’y renoncer sous la pression des chars de l’Armée rouge, le pays devenant l’une des

démocraties populaires satellites de l’URSS.

En revanche les pays d’Europe de l’Ouest acceptent, y compris les zones occidentales de l’Allemagne, et mettent en

place une organisation de gestion de cette aide financière et matérielle : l’OECE qui est considérée comme l’une des

pierres fondatrices de la construction européenne. Il s’agit de redistribuer équitablement l’aide américaine et de

rembourser les prêts accordés (2,5 milliards de dollars pour la France et le RU par exemple) : les États-Unis ont su

soumettre économiquement l’Europe de l’Ouest en situation de dépendance. Les grandes puissances coloniales sont

désormais des puissances secondaires.

Les États-Unis renforcent leur sécurité face au communisme à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières : si en

1947 est créé le NSC (Conseil National de Sécurité, réuni autour du Président lui-même), puis la CIA (services secrets

extérieurs), ils vont trouver à s’affirmer d’emblée à travers la chasse aux sorcières organisée par le sénateur Joseph

McCarthy entre 1950 et 1954 : il s’agit de traquer d’éventuels agents du communisme sur le territoire américain.

Dans le monde, les États-Unis développent une véritable « pactomanie », car pendant la Guerre froide, ils ne peuvent

se passer de leurs alliés (à l’inverse des années 1990-2000 !).

EN effet, le but est de contourner l’ONU qui se trouve paralysée par les vetos des membres permanents et notamment

des deux Grands qui en usent très régulièrement pour se contrer. Les États-Unis développent alors un multilatéralisme

nécessaire :

- OEA, 1946 : tous les États du continent américain sauf Cuba exclu en 1962.

- OTAN, 1949 : la plus puissante organisation militaire aujourd’hui toujours et héritage le plus visible de la GF.

- OTASE, 1954-1977 : Pakistan, Thaïlande, Philippines, Australie, NZ.

- Pacte de Bagdad, 1955-1979 : Turquie, Irak, Iran, Pakistan, RU.

- ANZUS, 1951 : Australie et NZ.

- Traités bilatéraux avec l’Arabie Saoudite en 1945, le Japon en 1951, la Corée du Sud en 1953, Taïwan en

1954, Israël en 1962 ; alliances qui sont toujours essentielles aujourd’hui pour les États-Unis.

Le philosophe français Raymond Aron parle à ce sujet d’une véritable « République impériale » qui étend son

influence directement ou indirectement sur une grande partie de la planète.

Seuls possesseurs de la Bombe nucléaire jusqu’en 1949, les États-Unis vont mener une politique anti-communiste,

mais elle va s’amplifier dès lors que l’URSS, puis la Chine obtiennent la bombe : les dangers sont plus grands et

l’équilibre de la terreur se met en place :

Ainsi, Truman lance la politique de Containment (endiguement) dès 1947, poursuivi par Eisenhower par une politique

plus dure encore dite de Roll Back (reflux) : la mise en place du bloc occidental autour de ces politiques est un

système aux dimensions militaire, politique, idéologique, économique et même culturel. La hiérarchie des puissances

est bien établie et la suprématie américaine globalement acceptée à travers les premières épreuves :

- En mai 1948 lors de la 1ère crise de Berlin : après la formation de la Trizone, Staline ferme les routes d’accès à

Berlin ouest. Les occidentaux établissent un pont aérien qui contourne le blocus. Celui-ci prend fin en juin

1949 et laisse place à la création de deux nouveaux États sur les ruines de l’Allemagne divisée : RFA et RDA.

- De 1950 à 1953 avec la Guerre de Corée, conflit typique de la guerre froide, indirect entre les deux

superpuissances : il s’agit d’endiguer le communisme dans la région : 3 ans de guerre, 1 million de morts et

retour à la frontière initiale (38 //) : le général en chef McArthur avait voulu utiliser la bombe A, au risque

d’un conflit nucléaire mondial.

- En 1956, la crise de Suez lorsque le président égyptien Nasser nationalise le canal appartenant aux Angais et

Français, puis en interdit la circulation aux navires israéliens : les trois pays attaquent l’Egypte, mais l’URSS

gronde. Les États-Unis obligent alors leurs alliés à se retirer sans contre-partie et ceux-ci obtempèrent.

- En 1961 lorsque Khrouchtchev depuis Moscou (et Ulbricht en RDA) décide de faire construire un mur à

Berlin dans la nuit du 12 août pour empêcher toute nouvelle évasion de l’Est vers l’Ouest (des milliers de gens

fuyaient le monde communiste en passant par Berlin). Kennedy viendra en 1963 sur le mur (Checkpoint

Charlie) prononcer un célèbre discours de condamnation totale du système communiste (« Ich bin ein

Berliner »).

Ces quatre crises sont emblématiques des rapports de force qui s’installent entre les deux super Grands, en montrent

les modalités et les enjeux, mais surtout montrent le rapport hiérarchique entre les grands et leurs alliés obéissants et

relégués en puissances secondaires (France et RU notamment).

Quant à la place des pays dits du « Tiers monde », elle est évidente aussi : les pays nouvellement décolonisés qui

souhaitent alors rester neutres et « non alignés » sur les blocs (Conférences de Bandung en 1955, puis de Belgrade en

1961) : guidés par les leaders de l’Inde (Nehru), de l’Egypte (Nasser), Algérie (Boumedienne), Indonésie (Soekarno),

Yougoslavie (Tito) ou encore Chine (Zhou Enlai). Ces pays peuvent dans la réalité difficilement résister à des prises

de parti en faveur de l’un ou l’autre des supergrands, des rapprochements sont réguliers. D’ailleurs le Mouvement des

non-alignés a malgré tout vécu et existe encore aujourd’hui, quoiqu’avec des objectifs bien limités.

B/ Un modèle triomphant (culture, société).

On voit donc bien que politiquement et militairement les États-Unis sont présents partout et s’imposent partout

jusqu’aux années 1960, sans contestations assez fortes pour les inquiéter véritablement. D’ailleurs, si l’URSS a la

bombe, la Chine – pays communiste mais concurrent de Moscou- l’a aussi et s’allie aussi bien avec Moscou qu’avec

Washington ; les alliés forts des États-Unis l’ont aussi : le RU l’obtient grâce aux États-Unis alors que la France

l’obtient en 1960 par ses propres moyens : de Gaulle veut affirmer son indépendance vis-à-vis du grand allié.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%