Conduite à tenir devant la découverte dPune tumeur abdominale de

Conduite à tenir devant

la découverte d’une tumeur

abdominale de l’enfant

Sabine Sarnacki

1,4

, Hervé Brisse

2

, Gudrun Schleiermacher

3

,

François Doz

3,4

1

Service de chirurgie pédiatrique, Hôpital Necker Enfants-Malades, 149 rue de Sèvres,

75015 Paris

2

Département d’imagerie, Institut Curie, 26 rue d’Ulm, 75005 Paris

3

Département d’oncologie pédiatrique, Institut Curie, 26 rue d’Ulm, 75005 Paris

4

Faculté de Médecine Paris Descartes

Les tumeurs abdominales de l’enfant sont souvent de découverte fortuite. Leur

diagnostic étiologique repose sur une évaluation des données cliniques et radio-

logiques. Il est avant tout nécessaire de préciser la topographie exacte de la

tumeur : rétropéritonéale (rénale ou extra-rénale), intrapéritonéale (hépatique ou

extra-hépatique) ou abdomino-pelvienne. Cette localisation qui oriente déjà le

diagnostic est au mieux précisée par une échographie puis souvent par une IRM

ou un scanner abdomino-pelvien. Les autres explorations sont au mieux menées

en centre spécialisé et permettent de poser rapidement le diagnostic étiologique,

d’effectuer le bilan d’extension et de caractériser les paramètres biologiques de

la tumeur. La prise en charge des tumeurs abdominales de l’enfant est une

urgence qui doit être réalisée en concertation pluridisciplinaire, permettant de

planifier les prochaines étapes diagnostiques et thérapeutiques.

Mots clés : diagnostic, tumeur pédiatrique, abdomen, pelvis

La découverte, souvent fortuite,

d’une masse abdominale palpable

chez l’enfant nécessite un diagnostic

précis et rapide, car elle est le signe

clinique révélateur le plus fréquent

d’une tumeur solide maligne. De plus,

certaines tumeurs bénignes peuvent

également se présenter comme une

masse abdominale. Le diagnostic de

fécalome sur constipation doit être

un diagnostic d’élimination qui ne

peut être retenu chez l’enfant que

dans le cadre d’une maladie de

Hirschsprung ou d’une maladie neu-

rologique centrale ou périphérique.

La découverte d’une masse abdomi-

nale chez l’enfant doit donc conduire

systématiquement à la réalisation

d’une imagerie non invasive de pre-

mière intention. Celle-ci permet de

préciser la topographie de la masse

et ainsi d’orienter le diagnostic étiolo-

gique. Les examens complémentaires

radiographiques, biologiques et, selon

les cas, anatomo-pathologiques, sont

au mieux réalisés en milieu spécialisé

pour aboutir rapidement au diagnostic

étiologique et à la mise en route du

traitement spécifique.

Lors de l’examen clinique, la pal-

pation prudente de l’abdomen précise

la topographie et les mensurations de

la masse, sa consistance dure, ferme

ou molle, l’aspect de ses contours

ainsi que l’existence ou non d’un

contact lombaire. Il est important de

rechercher si la masse peut être mobi-

lisée ou non, car cela signe une loca-

lisation ovarienne ou mésentérique et

restreint le champ des diagnostics pos-

m

t

p

Tirés à part : S. Sarnacki

doi: 10.1684/mtp.2009.0208

mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009

Dossier

29

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

sibles. Des symptômes digestifs, urinaires, endocriniens

ou neurologiques doivent être recherchés, car ils peuvent

là encore orienter le diagnostic. Une altération de l’état

général avec perte pondérale ou des douleurs osseuses

peuvent témoigner d’une maladie métastatique. Certains

signes fonctionnels ou complications orientent sur des

diagnostics spécifiques, de même que certains signes cli-

niques associés à des syndromes de prédisposition à la

survenue de tumeurs (tableau 1).

Le bilan radiologique de première intention doit com-

porter un cliché d’abdomen sans préparation (ASP) et une

échographie abdomino-pelvienne. L’ASP peut orienter le

diagnostic par l’aspect du refoulement des clartés gazeu-

ses digestives, d’éventuelles calcifications, des plages

graisseuses, ou une atteinte osseuse (rachidienne, pel-

vienne ou costale). L’échographie est l’examen de pre-

mière intention le plus contributif. Elle permet de :

–confirmer le diagnostic de masse ;

–affirmer son siège sous-diaphragmatique : certaines

masses médiastinales inférieures comme les neuroblastomes

se présentent parfois comme une masse « abdominale » ;

–préciser le plus souvent son origine rétropéritonéale

ou intrapéritonéale,

–mettre éventuellement en évidence l’organe d’origine ;

–préciser sa nature solide et/ou kystique et/ou calcifiée ;

–analyser sa vascularisation (en mode Doppler) ;

–mesurer ses trois dimensions ;

–apprécier ses rapports avec les organes et vaisseaux

adjacents ;

–évaluer l’extension locorégionale (vasculaire, gan-

glionnaire, péritonéale) voire métastatique (foie, surrénales).

Ces explorations cliniques et radiologiques simples

conduisent le plus souvent à un premier diagnostic topo-

graphique de la tumeur intra-abdominale :

–rétropéritonéale : rénale ou extra-rénale (surrénale,

notamment) ;

–intrapéritonéale : hépatique ou extra-hépatique

(mésentère, péritoine, ovaires) ;

–abdomino-pelvienne : à point de départ pelvien

(appareil génito-urinaire, sacrum, espace présacré).

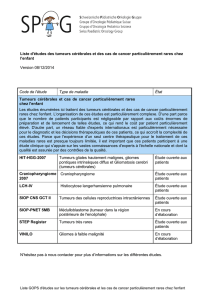

Certaines tumeurs sont rares et ne seront décrites que

dans le tableau 2.

Après cette première orientation, des examens radio-

logiques (scanner ou IRM) et biologiques plus ciblés sont

réalisés, permettant le plus souvent de faire le diagnostic

étiologique. Dans le cas contraire, il peut être indiqué de

réaliser une cytoponction et/ou une ponction-biopsie de

la masse tumorale. L’obtention de matériel tumoral peut

également être nécessaire pour certaines tumeurs dont les

modalités de traitement, et en particulier la chimiothéra-

pie, sont conditionnées par les résultats de l’analyse bio-

logique de la tumeur. Ces prélèvements tumoraux sont

réalisés en milieu spécialisé sous contrôle échographique

ou scanner, le plus souvent sous anesthésie générale. Il est

Tableau 1. Circonstances de découverte d’une tumeur abdominale chez l’enfant

Signes cliniques Diagnostic évoqué

1. Découverte fortuite d’une masse abdominale

2. Douleurs abdominales et/ou fièvre

3. Complications révélatrices :

Hémorragie interne par rupture tumorale T rénale : néphroblastome

Hypertension artérielle T rétropéritonéale avec compression du pédicule rénal. Phéochromocytome

(rare)

Compression médullaire Neuroblastome avec extension intra-rachidienne en sablier

Retentissement sur le haut appareil urinaire T abdomino-pelviennes

4. Symptômes associés à la tumeur pouvant orienter le diagnostic

étiologique :

Altération de l’état général ± douleurs osseuses Neuroblastome métastatique ; Lymphome

Hématurie T Rénale ; T abdomino-pelvienne avec envahissement vésical

Syndrome opsomyoclonique (rare) Neuroblastome

Diarrhée acqueuse (rare) Neuroblastome avec hypersecrétion de VIP

Hypercalcémie (rare) T rhabdoïde rénale, lymphome

Signes endocriniens (rares) : virilisation, féminisation, puberté précoce Corticosurrénalome ; T des cordons sexuels

5. Syndromes prédisposants à la tumeur :

WAGR, Denys-Drash, hémihypertrophie Nephroblastome

Wiedemann-Beckwith Néphroblastome, Hépatoblastome, Rhabdomyosarcome

Neurofibromatose de type I (débattu) Neuroblastome, Phéochromocytome, Rhabdomyosarcome, neurofibromes

plexiformes

Von Hippel Lindau (type 2) Phéochromocytome, adénocarcinome rénal, angiomyolipome rénal

Li-Fraumeni Corticosurrénalome, sarcomes

mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009

Conduite à tenir devant la découverte d’une tumeur abdominale de l’enfant

30

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau 2. Étiologie des masses abdominales chez l’enfant

Masses rétropéritonéales Clinique Examens complémentaires

1) Tumeurs rénales

Tumeurs rénales malignes Contact lombaire, hématurie

–Néphroblastome Âge 2-5 ans, syndrome de prédisposition Biologie moléculaire

–Adénocarcinome juvénile Âge > 10 ans

–Tumeur rhabdoïde Hypercalcémie

–Sarcome à cellules claires Métastases osseuses

–Lymphome Autres localisations

Masses solides bénignes du rein

–Néphrome mésoblastique < 6 mois

–Cystadénome multiloculaire

–Adénome métanéphrique Polyglobulie

–Angiomyolipome

–Pyélonéphrite chronique, abcès Contexte infectieux

Masses kystiques du rein

–Hydronéphrose

–Dysplasie multikystique

–Polykystose familiale Antécédents familiaux

2) Tumeurs rétropéritonéales extra-rénales

–Neuroblastome Envahissement médullaire

Extension endocanalaire en sablier

Syndrome opsomyoclonique

Catécholamines urinaires

Scintigraphie MIBG

–Ganglioneuroblastome

–Ganglioneurome

–Phéochromocytome HTA sévère Catécholamines urinaires

–Tumeur germinale maligne AFP, bêtaHCG

–Tératomes matures

–Sarcomes

–Corticoïsurrénalome Signes endocriniens Dosages endocriniens

–Adénome surrénalien

Masses intrapéritonéales Clinique Examens complémentaires

1. Tumeurs hépatiques

Tumeurs primitives malignes du foie

–Hépatoblastome Syndrome prédisposant AFP

–Hépatocarcinome Hépatopathie chronique préexistante AFP

–Carcinome fibrolamellaire

(suite)

mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009 31

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau 2 (suite)

–Sarcome, rhabdomyosarcome

–Hémangiosarcome

Tumeurs bénignes du foie

–Adénome Glycogénoses (type 1 ou 3)

–Hyperplasie nodulaire focale

–Hamartome mésenchymateux

–Kyste hydatique Sérologies

–Hémangioendothéliome infantile Rétentissement cardiaque Thrombopénie

Tumeurs secondaires du foie

–Neuroblastome (Pepper)

–Hémopathies malignes

2. Autres tumeurs malignes

3. Tumeurs intra-péritonéales extra-

hépatiques

Autres localisations, signes digestifs

–Lymphome malin non hodgkinien

–Carcinoïde

–Lymphangiome kystique

–Duplication digestive

–Masses pariétales digestives (polype juvénile,

hématome)

–Tumeurs peritonéales (mésothéliome, tumeur

desmoplastique)

–Tumeurs spléniques (lymphangiome, kyste

épidermoide, lymphome)

–Tumeurs myofibroblastiques inflammatoires

4. Tumeurs abdomino-pelviennes Clinique Examens complémentaires

Tumeurs ovariennes

–Tumeurs germinales malignes ± signes endocriniens AFP, bêtaHCG

–Tumeur des cordons sexuels signes endocriniens Oestradiol, testosterone, AMH, inhibine B

–Lymphome, Leucose

–Tératome bénin Ossifications organoïdes

–Kyste fonctionnel

Tumeurs du sinus urogénital

–Rhabdomyosarcome

–Tumeur germinale maligne (vaginale) AFP, bêtaHCG

Tumeurs pelviennes

–Tumeurs germinales malignes (sacrococcygienne) AFP, bêtaHCG

–Neuroblastome pelvien Catécholamines urinaires, MIBG

(suite)

mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009

Conduite à tenir devant la découverte d’une tumeur abdominale de l’enfant

32

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

important de discuter au préalable avec les oncologues

qui vont avoir en charge l’enfant de l’opportunité de

réaliser dans le même temps un bilan d’extension (myélo-

gramme, biopsie médullaire, ponction lombaire) et/ou de

poser une voie d’abord centrale. Il est en outre fondamen-

tal de s’assurer de la représentativité des prélèvements

effectués par un examen extemporané (cellules non nécro-

sées) et de réaliser la congélation d’une partie des prélève-

ments pour une étude en biologie moléculaire. Certaines

tumeurs nécessitent en outre d’être transmises à l’état frais

au laboratoire pour mise en culture (lymphomes).

Dans tous les cas, le message qui va être délivré à

l’enfant et surtout aux parents au moment de la décou-

verte de la masse abdominale est essentiel car il va s’im-

primer pour plusieurs mois, voire plusieurs années, dans

l’esprit de la famille, quel que soit le discours qui sera

tenu par la suite par les spécialistes de la tumeur. Il est

donc impératif de mesurer ses propos, de rester très pru-

dent sur le diagnostic précis et surtout sur le pronostic tant

que le bilan complet n’a pas été réalisé. La meilleure stra-

tégie est probablement de contacter d’emblée l’équipe

médicale qui aura en charge l’enfant afin de convenir

avec elle de l’information qui peut être donnée à cette

étape du diagnostic. Les équipes habilitées à prendre en

charge les tumeurs pédiatriques sont le plus souvent orga-

nisées en réseaux locorégionaux et affiliées à la Société

Française de Lutte contre les Cancers de l’Enfant et de

l’Adolescent (SFCE)

1

.C’est au sein de cette société

savante que les stratégies thérapeutiques sont établies et

les résultats évalués et discutés au niveau européen et

international.

Masses rétropéritonéales

(environ 2/3 des cas)

L’échographie abdominale qui est réalisée devant la

découverte d’une masse abdominale permet le plus sou-

vent de déterminer si la tumeur est rétro ou intrapérito-

néale. Ceci pourra être précisé sur le scanner ou l’IRM

qui est le plus souvent réalisé pour préciser le diagnostic

et faire le bilan d’extension. Lorsque la topographie rétro-

péritonéale de la masse est affirmée, on s’attache alors à

savoir si elle est intra- ou extrarénale.

Tumeurs rénales

La tumeur rénale la plus fréquente de l’enfant est le

néphroblastome, aussi appelé tumeur de Wilms. Elle

représente 5,9 % des cancers observés chez les enfants

de moins de 15 ans. L’incidence annuelle est estimée à

7,8 nouveaux cas par an et par million d’habitants de

moins de 15 ans en France [1]. Il s’agit d’une tumeur déri-

vée de cellules précurseurs rénales embryonnaires pluri-

potentes. Elle survient classiquement entre 2 et 5 ans et est

le plus souvent découverte à l’occasion d’un examen sys-

tématique fait par le pédiatre. Elle peut également être

révélée par une hématurie ou un syndrome douloureux

abdominal qui doit faire craindre une hémorragie intratu-

morale, rétropéritonéale, voire une rupture intrapérito-

néale. Dans tous les cas, il faut rechercher une hyperten-

sion artérielle associée (d’origine vasculorénale) pour

pouvoir rapidement la traiter. L’échographie retrouve

généralement une masse rétropéritonéale volumineuse,

bien limitée, souvent hétérogène, avec des zones liqui-

diennes et tissulaires, bordée par un éperon de paren-

chyme rénal sain confirmant son siège intrarénal. Le rein

controlatéral doit être exploré à la recherche d’une

tumeur bilatérale ou de lésions de néphroblastomatose

Tableau 2 (suite)

–Rhabdomyosarcome

–Tumeurs mesenchymateuses malignes

Masses kystiques médianes (chez une fille)

–hydro ou hématométrocolpos (duplication

mullerienne, atrésie vaginale)

Période prépubaire

–Imperforation hyménéale

5. Tumeurs de la paroi abdominale

–Rhabdomyosarcome

–Tumeurs mesenchymateuses malignes

–Sarcome d’Ewing

–PNET

1

http://www.sfpediatrie.com/fr/groupes-de-specialites/sfcancerenfant.

html.

mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009 33

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%