pratique - CHU de Poitiers

La larvothérapie, une nouvelle

prise en charge des détersions de plaies

En orthopédie-traumatologie, à Poitiers, une équipe infirmière a mis en œuvre les moyens nécessaires

pour que les patients concernés par des difficultés de cicatrisation de plaies complexes, avec présence

de fibrine ou de nécrose, puissent bénéficier, s’ils le souhaitent, des bienfaits de la technique ancestrale

de larvothérapie. Explications.

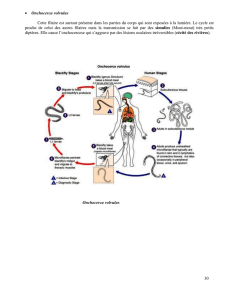

La larvothérapie recouvre l’em-

ploi délibéré de la procréation

naturelle de la mouche Lucilia

sericata. En effet, les larves de

cette mouche se nourrissent

exclusivement de tissus morts. L’emploi

de larves pour nettoyer les plaies est utilisé

depuis des milliers d’années chez les abo-

rigènes australiens et en 1557, Ambroise

Paré observe que la présence de larves

d’insectes semblait avoir

empêché la suppuration de

plaies vieilles de plusieurs

jours. Au XXe siècle, William

Baer, professeur de chirur-

gie orthopédique aux États-

Unis, soigna deux blessés

de guerre atteints de frac-

ture ouverte du fémur en

recouvrant leurs plaies

étendues de larves1. Bien que supplan-

tée par l’apparition des antibiotiques, la

larvothérapie suscite de nouveau l’intérêt

pour sa simplicité et son efficacité, mais

également du fait de l’augmentation de la

résistance aux antibiotiques.

Principes

de la larvothérapie

La détersion, l’activité antimicrobienne et

la stimulation du tissu de granulation sont

les principaux mécanismes de

circulation apportés par la larve

de mouche Lucilia sericata.

La détersion. • En sécrétant des enzy-

mes protéolytiques, les larves liquéfient la

nécrose ou la fibrine et éliminent le tissu

nécrosé en l’ingérant. La détersion méca-

nique a lieu par grouillement sur le lit de la

plaie et dilacération mandibulaire.

L’effet anti-microbien. • Les larves

sécrètent des substances anti-bactérien-

nes (ammoniaque, carbonate de calcium)

qui alcalinisent la plaie. Il devient donc

difficile, voire impossible,

pour les bactéries de colo-

niser les tissus.

Stimulation du tissu •

de granulation. Les sécré-

tions produites par les

larves stimulent la crois-

sance des fibroblastes chez

l’homme. La prolifération

cellulaire est accélérée lors

de l’utilisation de larves.

Projet de service

C’est dans le cadre d’un congrès “plaies et

cicatrisations” que les infirmières du service

orthopédie traumatologie du CHU de Poi-

tiers (86) ont découvert la larvothérapie. La

similitude des plaies présentées avec celles

rencontrées dans leur service les ont ame-

nées à penser que la larvothérapie pouvait

être nécessaire à la guérison de certaines

plaies. En effet, des retards ou

difficultés de cicatrisation de

plaies complexes, dus à la pré-

sence de fibrine et/ou de nécrose mais éga-

lement à la douleur engendrée par les

détersions mécaniques, mettaient à mal

l’équipe soignante. Avec l’accord du chef

de service, le soutien de l’équipe chirurgi-

cale et du cadre de santé, le projet de larvo-

thérapie a pu voir le jour. Jusqu’alors, cinq

patients ont pu en bénéficier.

Vaincre les réticences

Les larves ou asticots sont généralement

associés à la pourriture et à la mort. Il est

donc nécessaire de communiquer auprès

de l’ensemble de l’équipe afin de vaincre

les réticences. Sous forme de réunions

d’information organisées dans le service,

les connaissances ont été partagées avec

l’ensemble du personnel. Tenir un discours

clair et uniforme est important pour une

meilleure prise en charge du patient.

Notes

1 Source : www.

larvothérapie.com.

Le sachet de larves est apposé directement sur la plaie, nettoyée

et débarrassée de toute trace de produits précédemment employés.

© Zoobiotic Ltd Bridgent

pratique

38

pratique

démarche qualité

La revue de l’infirmière • Octobre 2009 • n° 154

Lorsque le patient

accepte

un pansement

de larves,

il devient acteur

de son traitement

Mise en place

d’un classeur référentiel

Un document de référence a été rédigé en

interne pour le service de soins bénéfi-

ciaire de la nouvelle technique ainsi que

pour la pharmacie où une personne était

chargée du suivi du projet. Des éléments

utiles pour la commande, l’application et

la surveillance ont été réunis dans un clas-

seur référentiel qui a évolué avec la mise

en place de la technique dans le service

(tableau). La réévaluation du système a

engendré la création d’unités de mesure

de la plaie (réglettes), la création de gaba-

rits pour les sachets de larves ainsi que

l’ajout d’une feuille comprenant un code

couleur pour évaluer celle de la plaie. Un

classeur nominatif pour chaque patient

bénéficiant de ce pansement a été créé.

Diminuer le temps

de détersion

en complément

d’un pansement

à pression négative

Voici une étude de cas dans un contexte d’utilisation

d’un sachet de larves chez un patient souffrant d’une

plaie post-traumatique fibrineuse.

M. X a été admis dans le service orthopédie-

traumatologie suite à une morsure de chien au niveau

du pied droit. Cette morsure a entraîné une fracture

du quatrième métatarsien, des plaies multiples sur

les faces interne et externe et sur la plante du pied,

ainsi qu’une perte de substance au niveau de la face

externe du pied.

Les soins post-opératoires immédiats concernant la

perte de substance cutanée ont été réalisés avec de

l’alginate puis par pansement à pression négative et de

nouveau de l’alginate. Devant l’absence d’amélioration

et à l’apparition de fibrine et de nécrose, il a été décidé

à J17 de tenter l’utilisation de larves.

Le traitement a nécessité deux poses et a entraîné

une diminution progressive de la fibrine et de la

nécrose jusqu’à disparition totale. La plaie devenue

bourgeonnante a été retrouvée réduite en largeur et

en profondeur. À J26, le patient a pu bénéficier d’une

greffe.

M. X témoigne :

« Quand le chirurgien et l’infirmière m’ont proposé ce

traitement avec des larves, j’ai été surpris et intrigué

par cette technique. Après des explications claires et

un délai de réflexion, j’ai accepté cette aventure. J’ai

été très attentif à ces “demoiselles chirurgiens” et à

chaque surveillance, je suivais l’évolution de la plaie.

Au bout de deux jours, j’ai vu diminuer la fibrine. Je

n’ai ressenti aucune douleur ni aucune gêne. Ma

seule préoccupation était de faire attention à ne pas

les écraser ! Au bout de sept jours, ma plaie était bien

rouge, débarrassée de la fibrine. J’ai pu bénéficier

d’une greffe et sortir dans les jours suivants. »

c a s c o n c r e t

J17 : Plaie avant la larvothérapie.

© Service communication CHU de Poitiers

J17 : Plaie avant la larvothérapie.

© Service communication CHU de Poitiers

J26 : La larvothérapie a réduit les plaies en largeur et en profondeur. Le patient peut bénéficier d’une greffe.

© Service communication CHU de Poitiers

pratique

39

pratique

démarche qualité

La revue de l’infirmière • Octobre 2009 • n° 154

Protocole d’utilisation

Préparation de la plaie

Il convient de nettoyer la plaie à l’eau et au

savon 24 à 48 h avant la pose de larves. Il

est important de ne laisser aucune trace ni

résidu des produits précédemment

employés. Lors de la pause du sachet de

larves, le pourtour de la plaie est protégé

avec une pâte à l’eau (car l’exsudat pro-

duit par les larves peut être “corrosif” pour

la peau saine).

Surveillance

Dans le service, a été mise

en place une surveillance

par équipe trois fois par

24 h, afin d’apprécier la

vivacité des larves, la quan-

tité d’exsudat et la qualité

de la peau périlésionnelle.

Évaluation

L’évalutation porte sur :

– la superficie de la plaie ;

– l’amélioration de l’état de la plaie, grâce

à une grille colorielle ;

– l’appréciation de la douleur au moyen

d’une échelle numérique ;

– et la reconduction éventuelle du traite-

ment par le chirurgien.

Limites

Les troubles de la coagulation peuvent

représenter un frein à l’utilisation de la

technique de la larvothérapie, ainsi que la

localisation de la plaie à proximité d’un ori-

fice ou d’un gros vaisseau.

Implication du patient

dans son projet thérapeutique

Lorsque nous proposons un pansement

de larves à un patient, nous lui fournissons

évidemment les informa-

tions nécessaires, nous

répondons à ses ques-

tions et nous lui laissons

un temps de réflexion

adapté à sa convenance.

Ce temps est nécessaire

car son accord l’implique

et le responsabilise dans

le choix du pansement. Il s’engage alors

dans cette thérapeutique en signant un

document de consentement.

De ce fait, mais également parce qu’il

doit être attentif aux larves qui sont des

êtres vivants, son implication dans l’évo-

lution de la plaie s’en trouve renforcée.

Entre le soignant et le patient se crée une

relation de partage beaucoup plus mar-

quée et le patient est acteur de sa prise

en charge.

Conclusion

Cette technique qui semble prometteuse

en orthopédie-traumatologie n’a malheu-

reusement pas encore fait l’objet d’une

autorisation de mise sur le marché ni d’un

remboursement par la Sécurité sociale.

•

Myriam Hardy-Rocher

infirmière, titulaire du DU plaies et cicatrisations, et l’équipe infirmière

du service d’orthopédie-traumatologie, CHU de Poitiers (86)

Une expérience réalisée

grâce à la persévérance

des infirmières

« L’expérience du service de chirurgie

orthopédique et traumatologique du CHU de

Poitiers dans l’utilisation de la larvothérapie

a été très convaincante depuis sa mise en

place. La cible de cette thérapeutique était

axée sur les plaies atones et fibrineuses ne

répondant pas rapidement aux traitements

habituels utilisés selon les protocoles

du service. L’expérience a été tout à fait

concluante en améliorant rapidement la

phase de détersion et en raccourcissant

la prise en charge de ces patients. Elle a

été possible grâce au dynamisme et à la

persévérance de l’équipe infirmière du

service. Cette nouvelle technique prendra

rapidement sa place dans notre arsenal

des protocoles thérapeutiques de prise en

charge des plaies et cicatrisations. »

Hamid Hamcha,

praticien hospitalier, CHU de Poitiers

t é m o i g n a g e

Procédure avant la larvothérapie Protocole d’utilisation des larves

Autorisation temporaire d’utilisation délivrée

par l’Afssaps (Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé)

Préparation de la plaie

(nettoyage, protection du pourtour)

Information et autorisation écrite du patient

(création d’un formulaire) Pose du sachet de larves

Information à la famille Surveillance (mesure des plaies, évolution

de la nécrose, présence de fibrine…)

Prescription médicale Évaluation

Évaluation par le service et le laboratoire

fournissant les pansements

Tableau

La détersion

mécanique se fait

par grouillement

sur le lit de la plaie

et dilacération

mandibulaire

pratique

40

pratique

démarche qualité

La revue de l’infirmière • Octobre 2009 • n° 154

1

/

3

100%