Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté

L’Information psychiatrique 2012 ; 88 : 711–9

CLINIQUE

Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté

Philippe Aïm 1, Jean-Pierre Kahn 2

RÉSUMÉ

Se situer « entre norme et liberté » est un enjeu de psychothérapeute. Entre technique et créativité, stratégie et intuition,

rigueur de l’outil et chaleur de la relation, l’hypnose et ses « filles », les thérapies brèves, abordent ce débat. Erickson

a fait de l’hypnose une psychothérapie, s’éloignant de la vision normative qu’en avaient les chercheurs. L’école de Palo

Alto dissèque les subtilités de la communication systémique, tout en garantissant une thérapie sans cesse renouvelée et

anosographique. Les solutionnistes utilisent la position relationnelle pour faire émerger des ressources uniques à chacun.

Le diagnostic « opératoire » des thérapies stratégiques bouscule le diagnostic descriptif pour l’intégrer au fonctionnement

du patient. Enfin, nous verrons que ce qui fait l’efficacité de toute thérapie ne peut être normalisé... et ne s’apprend pas !

Mots clés : hypnose, psychothérapie brève, alliance thérapeutique, théorie systémique, efficacité, Erickson MH, Palo Alto,

psychothérapie centrée sur la solution, thérapie stratégique

ABSTRACT

Hypnosis and brief therapy, standards and freedom. The position between “standards and freedom” remains a challenge

for the psychotherapist. It is also the position between technology and creativity, strategy and intuition, tool precision and

the warmth of a relationship, hypnosis and its “offspring” of brief therapies which is included in this debate. Erickson has

made hypnosis a psychotherapy, moving away from the normative vision of original researchers. The Palo Alto School

dissects the subtleties of systems of communication, while at the same time guaranteeing a therapy which is constantly

renewed and at the same time non-nosographic. Solutionists use the relational position to extract resources that are unique

to each individual. The “operational” diagnosis strategic therapies disrupts the descriptive diagnosis approach in order to

integrate the functioning of the patient. Finally, we will see that which makes any therapy effective cannot be standardized...

and it is something that cannot be learned!

Key words: hypnosis, brief psychotherapy, therapeutic alliance, systems theory, efficacy, Erickson MH, Palo Alto, solution

centred psychotherapy, strategic therapy

1Praticien hospitalier, ancien assistant - chef de clinique, CHU de Nancy, service de psychiatrie et psychologie clinique, hôpitaux de Brabois,

Bâtiment Philippe Canton, rue du Morvan, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France

<p.aim@chu-nancy.fr>

2PU-PH, CHU de Nancy, service de psychiatrie et psychologie clinique, hôpitaux de Brabois, Bâtiment Philippe Canton, rue du Morvan, 54500

Vandœuvre-lès-Nancy, France

doi:10.1684/ipe.2012.0977

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 711

Pour citer cet article : Aïm P, Kahn JP. Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté. L’Information psychiatrique 2012; 88 : 711-9 doi:10.1684/ipe.2012.0977

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

P. Aïm, J.-P. Kahn

RESUMEN

Hipnosis y terapias breves, normas et libertad. Situarse “entre norma y libertad” es algo de lo que se juega el psicotera-

peuta. Entre técnica y creatividad, estrategia e intuición, rigor de la herramienta y calidez de la relación, la hipnosis y sus

“hijas” las terapias breves abordan este debate. Erickson convirtió en psicoterapia la hipnosis, alejándose de la visión nor-

mativa que tenían de ella los investigadores. La escuela de Palo Alto escudri˜

na las sutilezas de la comunicación sistémica,

a la vez que garantiza una terapia continuamente renovada y anosográfica. Los solucionistas utilizan la posición relacional

para que emerjan los recursos únicos que tiene cada uno. El diagnóstico “operatorio” de las terapias estratégicas maltrata

el diagnóstico descriptivo para integrarlo en el funcionamiento del paciente. Por fin veremos que lo que hace la terapia

eficaz no puede ser normalizado... y no se ense˜

na !

Palabras claves : hipnosis, psicoterapia breve, alianza terapeútica, teoría sistémica, eficacia, Erickson MH, Palo Alto,

psicoterapia centrada en la solución, terapia estratégica

Entre normes et liberté

Si cette petite phrase pouvait constituer à elle seule

l’argument d’une rencontre autour de la psychiatrie

publique, c’est aussi un enjeu de la position d’un thérapeute,

lui aussi « tiraillé » entre normes et liberté.

Les normes sont celles imposées, d’une part, par le

diagnostic descriptif, le savoir théorique qui l’oblige a clas-

sifier et à ranger son patient dans une catégorie qui devrait

de fac¸on logique entraîner un type de traitement, d’autre

part, la contrainte de l’outil thérapeutique qui emboîte le

pas au diagnostic et se codifie. Au niveau pharmacolo-

gique, les caractéristiques des médicaments ont souvent

les mêmes dimensions que les diagnostics. Mais le déve-

loppement, la modernisation des thérapies, a consisté pour

une part à affiner les techniques et à les appliquer à un

diagnostic donné. La thérapie, comme les autres traite-

ments pourrait ou devrait donc obéir à cette règle : une

maladie possède un traitement recommandé qui fait ses

preuves sur ses symptômes. Un thérapeute en formation

apprend des recettes, des outils, des fac¸ons de communi-

quer ou de concevoir la psyché qui correspondent à ce qu’il

est convenu d’appeler son « courant de pensée ». Il est

alors tenté d’appliquer la technique à la lettre, d’utiliser

une stratégie « normée ».

Face à cela, la liberté : constater, peut-être avec éton-

nement, que, pour un même diagnostic, chaque patient a

une manière on ne peut plus individuelle d’exprimer ses

symptômes. Peut-être faut-il diagnostiquer avant de trai-

ter, mais faut-il appliquer dans tout « cas » de la même

« catégorie » le même traitement de fac¸on uniforme ? Le

symptôme s’inscrit pourtant dans leur histoire, dans leur

fonctionnement quotidien, dans leur famille, dans leur vie,

dans leurs valeurs. Les patients n’étant jamais les mêmes,

le thérapeute ressent un besoin d’adaptation à la situa-

tion ; il est alors tenté d’agir avec liberté aussi : faire

preuve d’intuition, de créativité, améliorer la relation avant

tout.

Ces questions sont valables quel que soit le type de thé-

rapie ou plus largement de relation thérapeutique. Peut-on

parfois ou souvent rendre grâce à l’intuition dans la réus-

site d’une thérapie ? Sentons-nous parfois ou souvent que

nous devons beaucoup à la qualité de la relation plus qu’à

la technique elle-même ?

Si le débat est incessant pour tout thérapeute, il est sou-

vent bien mal formulé dans la littérature. Soit on cherche

à normaliser la thérapie, à formuler des outils « prêt-à-

l’emploi », à démontrer son efficacité, à en faire une part

de l’evidence-based medicine. On court alors le risque de

passer pour scientifique inhumain qui réduit l’esprit à une

pure machine que l’on pourrait dompter. Soit on parle

d’individualité, du caractère unique de la relation interper-

sonnelle, du fait qu’on ne peut pas mettre l’humanité en

pièces détachées manipulables et évaluables. On court le

risque de passer pour un charlatan qui cherche à imposer

une théorie douteuse qui ne repose que sur son opinion,

avec des arguments tautologiques.

Ces assertions un peu extrêmes sont bien sûr des cari-

catures, mais que l’on retrouve hélas dans les discours qui

alimentent les « querelles de clochers » entre les courants

de psychothérapies.

Méthode et intuition, technique et relation, norme et

liberté. Chaque thérapie a cherché à sa fac¸on à inscrire la

théorie dans la pratique et à évoluer malgré et avec ce débat.

Ne serons pas évoquées la thérapie d’inspiration analytique

ni la TCC (thérapie cognitive et comportementale), mais

seulement quelques aspects de ce questionnement au prisme

de l’hypnose ericksonienne et des thérapies « brèves »

(HTB) qui s’en inspirent (solutionnistes, systémiques,

stratégiques).

L’hypnose éricksonienne

et l’utilisation

L’hypnose est vieille comme le monde mais sa définition

n’a jamais été facile ni consensuelle. L’hypnose désigne à

la fois un état de conscience, une forme de relation par-

ticulière, mais aussi la technique pour y parvenir, et les

formes de thérapies qui en découlent. Elle n’a pas pour but

de remonter à la source des problèmes ou de disséquer un

symptôme, mais plutôt d’aider le patient à avoir accès et

712 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté

activer des ressources qui entraînent un changement. C’est

un processus connu depuis longtemps sous de multiples

formes et modernisé par Erickson qui en a fait une forme

de psychothérapie [28].

Malgré son efficacité empirique et les passions qu’elle

suscite au début du xxesiècle (se rappeler des controverses

entre Charcot et Bernheim), l’hypnose tombe en désuétude

devant le succès hégémonique de la psychanalyse de Freud

et ses suiveurs [20]. Aux États-Unis, tous les psychiatres

sont analystes et vice versa. L’hypnose est devenue un sujet

d’étude expérimental dans les laboratoires de psychologie.

Elle intéresse le jeune Erickson, étudiant en médecine dans

les années 1920. Il se forme en compagnie des chercheurs

de Stanford qui étudient les états de conscience et la disso-

ciation et qui cherchent à établir une méthode d’induction

hypnotique universelle. Très vite, il s’en éloigne. Il sent

que l’hypnose pourrait être avant tout une technique théra-

peutique, que l’on doit adapter aux patients. Ses premières

observations l’ont amené à penser que l’hypnose a un

potentiel thérapeutique énorme, si l’on s’y prenait un peu

autrement. Ainsi commenc¸a le questionnement sur sa pra-

tique et le renouvellement de l’hypnose, abandonnant les

procédures autoritaires des magnétiseurs et hypnotiseurs et

les procédures uniformes auxquelles rêvaient les chercheurs

[4].

Il pressent bien qu’il faut respecter l’individualité de

chacun. Il rend l’hypnose plus permissive, plus ouverte, il

étend les techniques pour contourner les résistances : méta-

phores thérapeutiques, suggestions indirectes. Erickson est

à la fois un technicien hors pair de l’hypnose et, à la fois,

un artisan de la relation. Aussi paradoxal que cela puisse

paraître à ceux qui ont tenté de limiter l’hypnose à une série

de recettes, Erickson définit l’hypnose comme un type de

relation.

Erickson utilise le langage analogique, c’est-à-dire para-

verbal et non verbal, il communique à plusieurs niveaux

pour établir une relation non univoque. Pour lui, le patient

possède les ressources nécessaires aux changements, la

causalité n’est pas linéaire ou déductive mais circulaire.

L’inconscient ericksonien, loin d’être une poubelle à repré-

sentations pulsionnelles refoulées, est une boîte à trésors,

remplie de solutions, de nouvelles fac¸ons (ou anciennes

mais oubliées) de voir et d’agir. La technique sert ici à per-

mettre la créativité, celle du thérapeute bien sûr, mais pour

faire naître celle du patient [26]. Les capacités associatives

du thérapeute ne seront pas employées dans un but explicatif

mais solutionniste.

Certaines situations cliniques sont étonnantes non tant

par le succès thérapeutique mais par le surgissement à un

moment précis d’une intervention « à propos » qui déter-

mine le changement. Les consultations d’Erickson sont

remplies de tels exemples [11, 24], les nôtres aussi parfois.

Mais s’agit-il d’improviser ? De « faire n’importe

quoi » ? Sûrement pas, car cela nécessite un long appren-

tissage, beaucoup d’observation et une certaine flexibilité

pour saisir un élément et laisser glisser l’attention vers une

direction plus opportune, aborder la situation du patient de

fac¸on inédite. Le changement suscité est une boule de neige,

quand un effet se produit il va s’étendre à d’autres domaines.

Erickson enseignait l’intégration de technique et intui-

tion sous la forme du « principe d’utilisation » [4].

L’observation attentive et continue permet de saisir le détail

qui serait la clé du changement et d’en faire un usage théra-

peutique. Mais elle nécessite du thérapeute qu’il soit attentif

en attendant sans rien attendre de spécial [27], qu’il accepte

de se laisser surprendre pour justement « utiliser » dans la

transe hypnotique ce que le client lui amène « comme sur

un plateau », et en « parlant le langage du patient ».

L’intuition, connaissance immédiate et « évidente »

n’est-elle qu’une utilisation synthétique de souvenirs

inconscients ? Comme le souligne P. Bellet, que nous citons

largement ici à ce sujet, c’est une tautologie indémontrable

et plausible, qui ne permet pas pour autant de l’utiliser [4] !

Malgré la faculté de lier des informations, comment expli-

quer les idées nouvelles ? La créativité peut-elle se réduire

à la multiplication des connexions entre les souvenirs ?

De nos jours, les modes d’explication et de connais-

sance valorisent la clarté, la procédure, la preuve, comme

si des jalons préalables étaient l’assurance de conduire à

une bonne fin le processus thérapeutique... L’absence de

cadre inquiète, pas de repères évidents. L’hypnose utilise

la technique comme un procédé élémentaire de base et non

comme un protocole fermé et standardisé.

Alors l’intuition pourquoi pas ? Beaucoup de décou-

vertes scientifiques et non des moindres semblent surgir

du néant, d’une intuition parfois dans un moment de

relâchement : Archimède, Kékulé, Newton, Flemming et

d’autres. L’intuition est une fonction physiologique, pas

une manifestation extraordinaire. Cette fonction associative

est étouffée non seulement par le système de l’enseignement

officiel, mais aussi par les préjugés, les craintes, les

dogmes... et notamment tous ceux qui entourent le mot

hypnose [4] qui désigne à la fois un état, le moyen d’y

parvenir, et ce à quoi il peut servir...

L’intuition, selon Bergson, « est une sympathie

par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet

pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par consé-

quent d’inexprimable. » Indispensable en thérapie autant

qu’impossible à codifier.

Mais comment apprendre et appliquer quelque chose

qui ne serait pas codifié ? Avoir confiance en soi, en sa

propre liberté plutôt qu’en ses pures connaissances ? Car

faire confiance à la technique peut rassurer. Mais toujours

vouloir se rassurer peut susciter de plus en plus d’angoisse

à la sensation qu’on ne maîtrise pas tout... Trop d’attentes,

trop d’exigence d’efficacité, trop de « vouloir qu’il aille

mieux » peuvent troubler le thérapeute et le patient. On

peut aussi empêcher le changement si on ne croît pas aux

possibilités d’amélioration du patient. Le but est souvent

atteint quand on arrête de trop le poursuivre [18]. Alors

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 713

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

P. Aïm, J.-P. Kahn

pour laisser passer ce désir de trop en faire, il faut se rap-

peler que les ressources du patient, son désir de changer,

ne dépendent pas du thérapeute. Il faut ne pas trop vouloir,

il faut laisser faire, laisser venir pour permettre que c¸a se

passe [27]. C’est là le positionnement thérapeutique que

permet la technique et la relation hypnotique. L’intuition

embellit la technique, l’assouplit, l’adapte. Il faut en fait

apprendre les techniques, c’est un passage obligé, ce sont

elles qui permettent de repenser le patient. Puis ensuite les

oublier pour qu’elles s’intègrent à notre fonctionnement de

fac¸on appropriée, utile et automatique, pour qu’elles soient

nouvelles, personnelles et relationnelles [18].

Erickson disait qu’il faisait de l’hypnose un tiers du

temps, qu’il donnait de l’information au patient un tiers

du temps et que le dernier tiers du temps il ne savait pas

exactement ce qu’il faisait.

Palo Alto et la communication

L’histoire de Palo Alto est complexe et riche comme

les concepts développés dans le courant de pensée sys-

témique [21]. Rappelons juste tout d’abord que les liens

avec l’hypnose éricksonienne sont très forts. Dès le début,

Bateson s’intéressant aux feedbacks et aux paradoxes va

rapidement rencontrer Erickson. L’école de Palo Alto

cherche à comprendre ce que font les thérapeutes effi-

caces. Pour Watzlawick, Erickson fait partie de ceux qui

guérissent avec les mots [37]. Deux élèves de Bateson,

Haley et Weakland, demandent à aller le rencontrer et à le

voir travailler. Erickson les recevra tous les lundis pendant

plusieurs années.

Ils arrivent à l’idée qu’Erickson réussit parce qu’il entre-

tient de bonnes relations avec les patients. Et s’il a de

bonnes relations c’est parce qu’il a de bons outils de

communication. Ils extraient en quelque sorte les outils

de communication utilisés et parlent d’« hypnotherapy

without trance », de l’hypnose sans transe, c’est-à-dire de

la communication efficace et thérapeutique sans hypnose

formelle. Ils utiliseront donc les métaphores, les situations

de doubles liens, les paradoxes, etc. [38]. Rappelons qu’ils

insistent aussi beaucoup sur la notion de « système », le

patient n’est pas son symptôme, le symptôme n’ayant pas de

signification en dehors du système relationnel dans lequel

il s’inscrit. Changer les relations dans le fonctionnement du

système fait forcément bouger le symptôme. Ils dénoncent

l’illusion dans laquelle sont les thérapies basées sur une

anthropologie de l’homme seul.

Beaucoup de notions très complexes sont intégrées dans

un modèle thérapeutique. Pourtant, chaque thérapie doit

être individuelle, il n’y a plus de nosographie, chaque situa-

tion est nouvelle [40]. Ils intègrent tout cela dans leur

fameuse grille dont voici un résumé simplifié (tableau 1).

Ce cadre est suffisamment bien établi pour constituer

un modèle (normes) et à la fois suffisamment souple pour

Tableau 1. Grille de Palo Alto simplifiée.

Qui est le demandeur ?

Quel est le problème ?

En quoi est-ce un problème ?

Quel est l’objectif ?

Quelles sont les ressources ?

Quelle est la position du client ? Son système de valeurs ?

Quelles sont les tentatives de solutions ?

Y a-t-il une thématiques des tentatives de solutions ?

s’adapter (liberté). Le problème est d’abord clarifié, la

demande incluse dans le système dans lequel elle s’inscrit.

On explore ensuite les tentatives de solution, ce que le

patient a tenté de faire pour résoudre le problème et qui

relève souvent du bon sens. Les thérapeutes de Palo Alto

rappellent judicieusement que le bon sens marche dans

95 % des cas. Donc, dans 5 % des cas, il faut essayer autre

chose.

Le principe de l’intervention est d’extraire une théma-

tique des tentatives de solution inefficaces et de proposer

une tâche dont la thématique est à l’opposé. Cesser ainsi

de faire ce qui ne marche pas et maintient le problème,

voire l’aggrave. C’est ce qui peut donner l’aspect paradoxal

des tâches thérapeutiques, mais comme on le voit, il existe

des bases théoriques solides, ce n’est pas le « paradoxe

pour le paradoxe ». Au fond, dans un cadre méthodolo-

gique établi, le modèle de Palo Alto correspond aux mots

d’Erickson selon lequel il faut une nouvelle théorie pour

chaque patient.

La thérapie orientée sur la solution

et les types de relation thérapeutique

Steve de Shazer et son équipe sont à l’origine de la

thérapie centrée sur les solutions. Résumer la thérapie solu-

tionniste en quelques lignes est impossible. Il s’agit d’un

changement paradigmatique important par rapport à l’idée

générale qu’on peut avoir de la thérapie. L’idée est encore

de pouvoir communiquer efficacement en se centrant non

pas sur le problème et ses causes mais sur les compétences

du patient et les solutions qu’il peut mettre en place [30]. Le

patient possède des ressources, le thérapeute est un « pas-

seur » qui l’aide à les trouver et jamais ne lui impose. Par le

passé, il a su aller mieux, comment faisait il ? Il sait encore

parfois aller mieux certains jours : comment fait-il ? Peut-

il le refaire ? Quand le problème sera résolu, que fera-t-il

de différent ? Peut-il, a-t-il déjà commencé ? Beaucoup de

rigueur et de pratique sont nécessaires.

714 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté

Les solutionnistes restent anosographiques dans

l’application de leurs modèles. On ne juge pas de

l’amélioration selon nos critères. Car le thérapeute est

expert de la relation thérapeutique mais le patient est

expert de sa vie. Il est le seul à pouvoir juger que les choses

sont mieux pour lui. Parfois, seul son angle de vue s’est

modifié, ou bien il réalise qu’il a plus d’outils qu’il ne le

pensait pour le rapprocher de la solution qui n’a rien à voir

avec le problème.

Sans entrer dans les détails de la méthode, revenons

à notre questionnement. Comment les solutionnistes ont

ils abordé notre question de norme et de liberté dans leur

modèle : associer la rigueur de ces techniques de commu-

nication, au caractère unique de chaque type de relation.

De Shazer a modélisé les types de relations [29] en thé-

rapie dans une simplification extrêmement pertinente et

maniable. Le patient entre avec vous soit dans une relation

de type « client », soit dans une relation de type « plai-

gnant », soit dans une relation de type « touriste » ;

•le « client » a une demande d’emblée travaillable, il peut

admettre qu’il a des ressources et souhaite qu’on l’aide. Il

peut être « acheteur », prêt à accepter ce qu’on lui propose et,

dans le meilleur des cas, il est même « co-thérapeute », il éla-

bore avec le thérapeute une solution pertinente. Ces patients

existent. S’ils étaient tous ainsi, presque tout marcherait

presque à tous les coups ;

•le « plaignant » n’a pas de vraie demande mais surtout

une plainte. Il cherche à être compris, entendu, il cherche

une reconnaissance de sa souffrance au travers de sa plainte.

Il a du mal à reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui

lui arrive, c’est souvent la faute des autres. Si vous l’abordez

de fac¸on trop directe en proposant un changement de point

de vue ou une proposition de changement, vous risquez de

compromettre la relation : « Mais Docteur, je crois que vous

ne comprenez pas : je souffre » ;

•enfin le touriste vient parce qu’on l’a envoyé. Ce n’est pas

sa demande, mais celle d’un autre. Il n’a pas de demande et

ne souscrit même pas à celle du tiers. Le patient alcoolique

qui est envoyé par sa femme, l’adolescent par ses parents,

le suivi sociojudiciaire en sont des exemples.

Le génie de Shazer et son équipe est, entre autres, de se

comporter différemment avec un patient selon sa position

relationnelle. Ils élaborent des outils pour amener le plai-

gnant ou le touriste à devenir client. Et si les solutionnistes

utilisent parfois des tâches thérapeutiques, des échelles, des

compliments et autres outils de communication et de théra-

pie, ce ne sera pas en fonction du symptôme, mais du type

de relation.

Thérapies stratégiques : notion

de diagnostic fonctionnel

Un élève italien de Palo Alto, Giorgio Nardone, par-

rainé par Watzlawick, va faire évoluer la thérapie vers ce

qu’il nomme la thérapie stratégique [39]. Plusieurs intérêts

le guident et peuvent nous intéresser dans son approche.

Nardone s’intéresse avant tout aux problèmes enkystés, aux

problèmes tellement ancrés dans la personne que la théra-

pie devient difficile car le symptôme fait partie de l’identité.

Par ailleurs, Nardone s’intéresse aux tâches thérapeutiques

à l’époque où les TCC codifient les tâches à donner aux

patients. Il se demande quelles sont les tâches qui fonc-

tionnent. Cependant, son influence ericksonienne et Palo

Alto lui font dire que les tâches ne doivent pas avoir pour but

de modifier les cognitions mais les perceptions et qu’il ne

suffit pas de s’intéresser au comportement dans une tâche,

car le but n’est pas de modifier une réaction comporte-

mentale mais bien la perception qui en est à l’origine (ce

qui le rend, de ce point de vue, une peu plus proche de

l’hypnose qui est psychocorporelle).

Enfin, Nardone et al. souhaitent replacer un peu de

nosographie dans la pratique, nécessaire selon lui, mais de

fac¸on originale et stratégique. Un diagnostic ne doit pas

être descriptif uniquement (c’est-à-dire visant à classifier

les patients en catégories), mais plutôt fonctionnel (c’est-à-

dire expliquant le fonctionnement du symptôme et devant

mener à une intervention) [23].

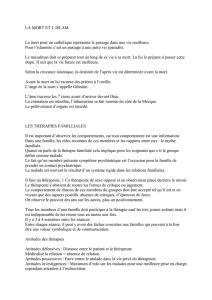

Il décrit le système de perceptions réactions (SPR)

(figure 1). Si le symptôme est ancré, fait partie de la per-

sonne, c’est parce que la personne est entrée dans un SPR

qui tourne en boucle, dont elle ne sort plus, qui l’identifie

à son symptôme [22].

Par exemple, dans l’attaque de panique : le patient

« perc¸oit » des sensations physiques (palpitations, trem-

blements), il « réagit » par une tentative de contrôle de ces

sensations qui généralement aggrave les sensations problé-

matiques et lui donne envie encore plus de contrôler, etc.

Pour les autres troubles anxieux, les SPR comportera une

perception de peur et une réaction d’évitement pour la pho-

bie et une perception d’une idée obsédante avec une réaction

Réaction

Perception

Le SPR

Figure 1. Le système de perception-réaction d’après G. Nardone.

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 715

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%