les maladies auto-inflammatoires

Fièvre méditerranéenne familiale

Syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS)

TRAPS : corrélation génotype/phénotype

et perspectives thérapeutiques

Syndromes associés à la mévalonate kinase (MAPS)

Ressources Internet pour l’étude

des maladies auto-inflammatoires

Maladie de Crohn et syndrome de Blau

Maladie de Behçet : une maladie auto-inflammatoire ?

Syndrome lymphoprolifératif

avec auto-immunité : un défaut hérité ou acquis

d’apoptose lymphocytaire

Les maladies

auto-inflammatoires

S. Guillaume, N. Mahlaoui, B. Neven, F. Rieux-Laucat, J. Sibilia

12

15

19

20

22

22

24

25

Dossier

thématique

La 4eJournée du CRI, consacrée aux pathologies auto-inflam-

matoires, s’est déroulée le 20 mai 2005 à l’Institut Pasteur,

à Paris. Elle a été l’occasion d’aborder ces pathologies qui

ont spectaculairement bénéficié des avancées de la génétique,

d’un point de vue à la fois clinique et physiopathologique.

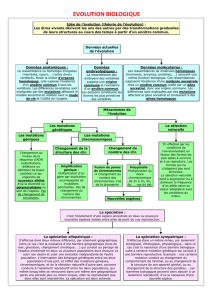

Les maladies auto-inflammatoires comprennent les fièvres récur-

rentes héréditaires, qui seront décrites ici (fièvre méditerranéenne

familiale [FMF] ou maladie périodique, syndrome hyper-IgD,

syndromes périodiques associés au récepteur du TNF, syndromes

périodiques associés à la cryopyrine).

Chez l’enfant, deux diagnostics différentiels sont souvent évo-

qués devant une fièvre récurrente avec signes cutanéo-muqueux

et articulaires : la maladie de Still, dont la ou les causes sont encore

aujourd’hui inconnues, et le syndrome PFAPA, qui associe une

fièvre périodique, des aphtes, une pharyngite et des adénopathies

cervicales, et qui évolue spontanément vers la guérison. Ces affec-

tions n’ont pas été abordées au cours de cette journée.

Les maladies auto-inflammatoires regroupent aussi d’autres affec-

tions comme le syndrome de Blau, également appelé sarcoïdose

familiale, la maladie de Crohn, et très probablement d’autres affec-

tions proches de ces maladies granulomateuses, comme la mala-

die de Behçet.

D’autres affections, génétiquement déterminées, peuvent se carac-

tériser par des manifestations auto-immunes. Les syndromes auto-

immuns lymphoprolifératifs (ALPS) sont un des exemples les

plus démonstratifs.

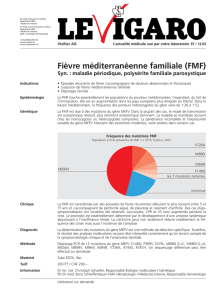

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE FAMILIALE

Données actuelles sur la physiopathogénie de la FMF

D’après S. Amselem, Créteil, France

●

●Comment expliquer et diagnostiquer la FMF ? Les critères

diagnostiques

La FMF est la plus fréquente des maladies auto-inflammatoires

(tableau I). Il s’agit d’une maladie autosomique récessive qui

associe dans une population à risque (Arméniens, Turcs, Grecs,

Juifs séfarades, Maghrébins) des crises fébriles récurrentes avec

* Rapport de la 4

e

Journée du Club rhumatismes et inflammations (CRI),

section spécialisée de la Société française de rhumatologie.

Comité scientifique : A.M. Prieur, G. Grateau, J. Sibilia,

S. Amselem, X. Mariette.

1

Policlinique pédiatrique, hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre.

2

Service d’immuno-hématologie pédiatrique, hôpital Necker, Paris.

3

U429 Inserm, hôpital Necker, Paris.

4

Service de rhumatologie, CHU Hautepierre, Strasbourg.

douleurs aiguës abdominales (abdomen pseudo-chirurgical),

éventuellement pleurales par inflammation des séreuses, des

signes articulaires et des lésions cutanées érysipéloïdes des

membres inférieurs. La fièvre et les douleurs durent classique-

ment moins de trois jours et disparaissent spontanément. Ces

symptômes s’accompagnent d’un syndrome inflammatoire bio-

logique non spécifique qui peut persister entre les crises, expo-

sant le patient au risque d’amylose. L’expression clinique de la

maladie peut être très variable, allant du tableau complet décrit

précédemment à une fièvre récurrente isolée.

Jusqu’au clonage du gène en cause, les critères diagnostiques de

FMF étaient cliniques (tableau II). Deux consortiums, l’un

Les maladies auto-inflammatoires*

●S. Guillaume

1

, N. Mahlaoui

2

, B. Neven

2

, F. Rieux-Laucat

3

, J. Sibilia

4

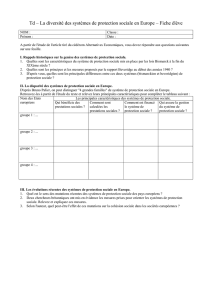

Tableau I. FMF et pathologies auto-inflammatoires.

Fièvres récurrentes héréditaires Hérédité Gène

Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) AR MEFV

Syndrome de Muckle-Wells (MWS)

Urticaire familiale au froid (FCU) AD CIAS1/PYPAF1

Syndrome CINCA

Syndrome TRAPS AD TNFR

Syndrome hyper-IgD AR MVK

Autres pathologies Hérédité Gène

Maladie de Crohn Multifactorielle NOD2

Syndrome de Blau AD NOD2

TRAPS :syndromes périodiques associés au récepteur du TNF ;

CINCA : syndrome infantile chronique neurologique, cutané et articulaire ;

AR : autosomique récessif ; AD : autosomique dominant.

Tableau II. Critères de Livneh et al., 1997.

Critères majeurs Fièvre

Péritonite généralisée

Pleurésie

Arthrite localisée

Atteinte abdominale incomplète

Critères mineurs Atteinte incomplète impliquant au moins le thorax

ou une articulation

Douleur à l’effort

Réponse à la colchicine

Diagnostic de FMF

au moins trois crises récurrentes du même type

présentant au moins un critère majeur

ou

au moins deux critères mineurs

La Lettre du Rhumatologue - n° 320 - mars 2006

12

La Lettre du Rhumatologue - n° 320 - mars 2006

13

israélo-américain et l’autre français, ont identifié en 1997 le même

gène MEFV par analyse de liaison génétique et clonage posi-

tionnel. Le gène MEFV, situé sur le bras court du chromosome

16, code pour une protéine appelée pyrine ou marénostrine, expri-

mée dans les polynucléaires neutrophiles et éosinophiles et dans

les monocytes activés. Elle est constituée de cinq domaines fonc-

tionnels. Toutes les mutations identifiées se situent dans l’un

d’entre eux, le domaine B30.2, dont la fonction est encore incon-

nue à l’heure actuelle.

●

●Peut-on utiliser l’analyse génétique pour établir le dia-

gnostic de FMF ?

L’équipe de S. Amselem a étudié 77 familles arméniennes indé-

pendantes, soit 90 patients ; en Arménie comme en Turquie, la

fréquence des porteurs hétérozygotes d’une mutation dans le gène

MEFV est en moyenne de 1 sur 5 et passe à 1 sur 10 dans les popu-

lations juives séfarades et arabes. Dans les familles étudiées, le

diagnostic de FMF a été porté sur les critères cliniques de Liv-

neh, et le gène MEFV a été séquencé sans analyse de liaison géné-

tique préalable. Dans 90 % des cas, les deux allèles du gène MEFV

étaient mutés. La valeur diagnostique du test génétique, considé-

rable dans la population arménienne, a été confirmée dans les

autres populations à risque. Cette étude a également permis de

comprendre ou d’identifier certains modes de transmission aty-

piques. Dans certaines familles, des cas de FMF étaient diagnos-

tiqués sur plusieurs générations, faisant croire à une transmission

dominante de la maladie. Les analyses génétiques ont pu mon-

trer que la transmission était bien autosomique récessive, mais

aussi pseudo-dominante, du fait de la fréquence des porteurs hété-

rozygotes dans les populations à risque. Par ailleurs, l’étude de

S.Amselem a montré que la pénétrance de la maladie était incom-

plète, puisque certains individus étaient porteurs de mutations de

MEFV sur les deux allèles sans être malades ; il existe donc des

facteurs modificateurs du phénotype.

●

●Quelle est la valeur pronostique des mutations du gène

MEFV ? Des “prédicteurs” du risque d’amylose AA ?

La deuxième question posée était celle de la valeur pronostique

de l’analyse génétique. S. Amselem a pu montrer que la mutation

homozygote M694V du gène MEFV s’accompagnait d’un risque

significativement plus élevé d’amylose et d’arthrite. Il a pu iden-

tifier des facteurs modificateurs du risque d’amylose, car les

patients ayant une mutation homozygote M694V ne font pas tous

une amylose ; d’autres génotypes se compliquent aussi d’amy-

lose, mais à un moindre degré. Ainsi, le sexe masculin et le géno-

type α/αdu gène SAA1, qui code pour la protéine amyloïde res-

ponsable de l’amylose, augmentent significativement le risque de

développer une amylose.

●

●Existe-t-il d’autres gènes que MEFV dans la FMF ?

Des analyses génétiques et statistiques ont également permis de

mettre en évidence une fréquence importante d’allèles non mutés

chez des malades atteints de FMF dans les populations à risque.

Des analyses de liaison génétique à la recherche d’autres gènes

impliqués dans la FMF, en particulier des gènes candidats comme

ceux qui codent pour des protéines appartenant à la même famille

que la pyrine/marénostrine, sont actuellement en cours. Enfin, il

a pu être montré que lorsque les mutations les plus fréquentes

avaient été éliminées, le séquençage de la totalité du gène MEFV

était inutile, car normal dans 85 à 99 % des cas.

●

●Comment faire le lien entre les mutations du gène MEFV

et d’éventuelles anomalies fonctionnelles de la pyrine-

marénostrine ? Rôle dans les mécanismes des “crises”

inflammatoires

Des études fonctionnelles ont permis de montrer que la pyrine/maré-

nostrine s’associait à une protéine appelée ASC par leurs domaines

pyrines respectifs. ASC possède également un domaine CARD (cas-

pase recruitment domain) capable de recruter des caspases, enzymes

impliquées dans l’apoptose et l’apprêtement de certaines cytokines.

Ainsi, ASC recrute la procaspase 1, dont l’accumulation provoque

l’autoactivation en caspase 1, capable de transformer la pro-IL-1β

en IL-1βactive et pro-inflammatoire qui sera sécrétée. L’accu-

mulation des protéines ASC, provoquée par certains stimuli comme

le stress ou les infections, induit aussi l’activation de la voie NFκB,

qui est une voie de signalisation cellulaire pro-inflammatoire et

anti-apoptotique (figure 1). Il a été montré que la marénostrine

normale inhibe la voie NFκB ainsi que la production d’IL-1β, exer-

çant un rétrocontrôle négatif, probablement en déviant ASC de

l’activation de la voie NFκB et de l’apprêtement de l’IL-1βet en

favorisant l’apoptose des cellules dans lesquelles elle est expri-

mée. Il a donc été suggéré que la mutation de MEFV sur les deux

allèles pourrait produire une marénostrine anormale, incapable de

jouer son rôle anti-inflammatoire, avec pour conséquence une

hypersécrétion d’IL-1β,une activation de la voie NFκB et une

réduction d’apoptose des cellules myéloïdes. Le stress ou les infec-

tions chez les patients atteints de FMF peuvent donc aboutir à une

réponse inflammatoire non contrôlée mettant en jeu différents

médiateurs comme l’IL-1, mais aussi d’autres cytokines, comme

le TNFαet l’IL-6.

Figure 1. ASC, inflammation et apoptose.

PYD CARD

ASC

CARD

Pro-

IL-1ß

IL-1ß

IL-1ß

Procaspase 1

Inactive

Caspase 1

Active

+

Apoptose

Activation

voie NFκB

Pourtant, la physiopathogénie des mutations de MEFV n’est tou-

jours pas comprise, et il existe un certain nombre d’arguments

mettant en doute leur pathogénicité :

DOSSIER THÉMATIQUE

La Lettre du Rhumatologue - n° 320 - mars 2006

14

●

●Premièrement, l’équipe de S. Amselem a pu montrer que, in

vitro, la marénostrine mutée dans son domaine B30.2 était toujours

capable d’inhiber la voie NFκB ainsi que la production d’IL-1β.

●

●Deuxièmement, les mutations observées chez les patients

atteints de FMF sont des mutations faux-sens qui aboutissent au

remplacement d’un acide aminé par un autre acide aminé le plus

souvent de même classe, faisant poser la question d’un polymor-

phisme plutôt que d’une mutation causale.

●

●Troisièmement, le séquençage de MEFV chez les primates sains

retrouve les mêmes mutations que chez les malades, mutations

qui correspondent donc chez les primates à des résidus normaux.

●

●Enfin, le domaine B30.2 n’est pas conservé dans l’espèce

murine, ce qui fait douter de l’importance de ce domaine dans le

fonctionnement normal de la protéine. Il est donc crucial de pour-

suivre des études fonctionnelles afin de mettre en évidence la res-

ponsabilité des mutations dans la pathogénie de la FMF. Les rela-

tions entre les anomalies génomiques (pourtant indiscutables) et

les mécanismes fonctionnels de la maladie sont un “casse-tête”

difficile à résoudre.

Manifestations cliniques de la FMF

D’après I. Koné-Paut, Le Kremlin-Bicêtre, France

●

●Quelles sont les principales manifestations cliniques ?

I. Koné-Paut a détaillé les différentes manifestations cliniques

évoquées précédemment, mettant l’accent sur les atypies qui peu-

vent être rencontrées en pratique clinique. L’un des premiers

points abordés a été la redéfinition de la population “à risque”,

puisqu’il semble que de nombreux patients atteints de FMF soient

également originaires du sud de l’Italie. Il est donc possible que

l’on découvre à l’avenir d’autres populations concernées par cette

maladie.

Dans la FMF, à l’interrogatoire, on découvre souvent des anté-

cédents familiaux de crises fébriles similaires. Les crises fébriles

sont inopinées et irrégulières, en termes tant de durée (classi-

quement de deux à trois jours) que de fréquence. La première

crise survient dans 90 % des cas avant 20 ans, en moyenne à l’âge

de 4 ans. La fièvre est habituellement élevée (39-40 °C) et

pseudo-palustre avec des frissons, l’enfant étant abattu et algique,

puis elle disparaît spontanément, avec un enfant qui redevient

parfaitement normal et asymptomatique. Les signes d’accom-

pagnement de la fièvre sont :

– Des douleurs abdomino-thoraciques du fait d’une polysérite

(rarement présente chez le très jeune enfant), avec parfois la

découverte d’une splénomégalie, fréquente chez les enfants dont

la maladie est mal contrôlée.

– Des douleurs articulaires, plus souvent à type de monoar-

thralgie que de véritable monoarthrite (pouvant être destructrice

chez l’adulte), touchant essentiellement la hanche, le genou ou

la cheville. Les arthralgies s’accompagnent souvent d’œdèmes

périarticulaires.

– Des myalgies d’effort fréquentes, déclenchées par l’endurance,

qui est donc déconseillée chez ces patients.

– Rarement, le malade peut se plaindre de myalgies fébriles pro-

longées sans anomalie à la biopsie musculaire.

– Les lésions cutanées, en particulier la plaque érysipélatoïde de

la cheville, du dos du pied ou de la région prétibiale, très carac-

téristique de la FMF. Il existe parfois une aphtose buccale ou une

éruption purpurique.

– Beaucoup plus rarement, il peut exister une méningite asep-

tique, une péricardite ou une orchite du fait de l’atteinte séreuse.

Enfin, une amylose AA est une complication tardive qui peut être

exceptionnellement révélatrice.

L’amylose AA est liée au dépôt de la protéine amyloïde AA dans

tous les vaisseaux, sauf au niveau cérébral. Celle-ci est produite en

grande quantité par certains patients.

L’amylose est-elle une complication de la FMF ou une maladie

associée à la FMF évoluant en parallèle ? La question reste aujour-

d’hui sans réponse définitive, mais il est bien possible que deux

gènes différents puissent être incriminés.

●

●Existe-t-il des associations avec d’autres affections ?

Dans 10 % des cas, la FMF s’associe à d’autres maladies comme

le purpura rhumatoïde, la périartérite noueuse, la maladie de Beh-

çet, ou une entéropathie inflammatoire. L’association à une spon-

dylarthropathie est considérée comme “classique”, bien que rare.

●

●Quels sont les principaux signes biologiques ?

En période fébrile,il existe un syndrome inflammatoire biolo-

gique qui peut persister entre les crises avec hyperleucocytose à

polynucléaires, une élévation de la vitesse de sédimentation (VS)

et de la protéine C réactive (CRP).

●

●Quel est le traitement ?

Le traitement des crises de la FMF comprend des anti-inflamma-

toires non stéroïdiens (AINS) et des antalgiques, les fortes doses

de colchicine n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité et entraî-

nant des problèmes de tolérance majeurs. Le traitement préventif

des rechutes et de l’amylose fait appel à la colchicine à raison de

0,5 à 2 mg/j, indépendamment du poids du patient. L’efficacité de

la colchicine est totale dans 50 % des cas, partielle dans 25 % des

cas et nulle dans 25 % des cas. La plupart du temps, le défaut d’ef-

ficacité est lié à un problème de compliance. Parfois, l’adminis-

tration du traitement en deux prises orales quotidiennes permet

d’obtenir une efficacité satisfaisante. En cas de réelle résistance

au traitement oral, on peut administrer la colchicine par voie vei-

neuse à raison de 1 mg/sem., associée au traitement oral quotidien

habituel. L’expérience des traitements par IFNαet anti-TNF dans

cette indication est actuellement insuffisante. La colchicine est un

inhibiteur du chimiotactisme des polynucléaires. Sa tératogéni-

cité, prouvée in vitro, n’a pas été démontrée in vivo, et certaines

grossesses menées “accidentellement” sous colchicine ont permis

de donner naissance à des enfants normaux, mais ce traitement

reste, sauf exception, contre-indiqué pendant les grossesses. Un

tiers de la dose absorbée passe dans le lait maternel, ce qui ne le

contre-indique pas pendant l’allaitement. Enfin, la fertilité des

patients sous colchicine ne semble pas affectée.

Le traitement préventif de l’amylose est la prise quotidienne de col-

chicine, tandis que le traitement “curatif” fait appel aux immuno-

suppresseurs.

Les myalgies fébriles prolongées sont, quant à elles, sensibles à

une courte corticothérapie.

La Lettre du Rhumatologue - n° 320 - mars 2006

15

●

●Quels sont les critères diagnostiques ?

Le diagnostic clinique est posé sur les critères de Livneh

(tableau II). Il est conforté par la recherche des mutations fon-

datrices sur les deux allèles du gène MEFV par des techniques de

biologie moléculaire. La présence d’un seul allèle muté ou l’ab-

sence de mutation fondatrice n’excluent cependant pas le dia-

gnostic de FMF ; il est licite dans ce cas de tester la colchicine et

de rechercher en parallèle les diagnostics différentiels de la FMF

que sont les autres fièvres récurrentes (tableau III).

SYNDROMES PÉRIODIQUES ASSOCIÉS

À LA CRYOPYRINE (CAPS)

Syndrome de Muckle-Wells

D’après H. Lachmann, Londres, Grande-Bretagne

●

●Quels sont les signes cliniques ?

Le syndrome de Muckle-Wells (MWS) a été décrit pour la pre-

mière fois en 1962 à Londres. Il est caractérisé par la triade rash

urticarien-surdité-amylose AA chez un jeune enfant. D’autres

manifestations peuvent s’associer à cette triade, d’ordre ophtal-

mologique (épisclérite, conjonctivite, plus rarement uvéite), ostéo-

articulaire (arthralgies et arthrites, fréquentes chez l’enfant et

s’améliorant avec le temps, hippocratisme digital) et digestif

(douleurs abdominales). Ces manifestations évoluent par crises

de 3 à 4 jours ; la fièvre est parfois discrète, maximale en fin de

journée, et les patients décrivent souvent des symptômes géné-

raux tels que sensation de froid, frissons et fatigue. Il n’y a pas

de facteurs déclenchants précis aux épisodes inflammatoires.

●

●Quels sont les signes biologiques ?

Les épisodes critiques s’accompagnent biologiquement d’une

hyperleucocytose, d’un syndrome inflammatoire souvent majeur

– exacerbé au cours des poussées inflammatoires et persistant par-

fois entre les poussées – et d’une hypergammaglobulinémie poly-

clonale.

●

●Quel est le risque d’amylose AA ?

C’est la libération continue de protéines de la phase aiguë de l’in-

flammation (protéine SAA) qui est responsable de la survenue

d’une amylose touchant 25 % des patients atteints de MWS. L’ex-

pression clinique de cette amylose est essentiellement rénale,

conduisant environ 30 % des malades au stade d’insuffisance

rénale terminale. L’équipe de H. Lachmann a pu montrer sur

presque 200 patients que la charge amyloïde détectée en scinti-

graphie ainsi que la survie des malades dépendent étroitement du

taux de SAA circulant, avec un pourcentage de survie à 7 ans infé-

rieur à 50 % si le taux de SAA dépasse 50 mg/l, contre 90 % s’il

est maintenu en dessous de 10 mg/l.

●

●Quelles sont les anomalies génomiques associées à la mala-

die ? Des mutations du gène CIAS1

En fait, le MWS fait partie d’un spectre de maladies induites par

des mutations d’un seul et même gène situé sur le chromosome 1

et appelé CIAS1 (cold-induced autoinflammatory syndrome 1).

CIAS1 code pour une protéine cytoplasmique appelée NALP3 ou

cryopyrine, qui est fortement exprimée dans les polynucléaires

neutrophiles et les monocytes. Les maladies associées au gène

CIAS1 ont été appelées CAPS (cryopyrin associated periodic syn-

drome) et sont donc toutes transmises selon un mode autosomique

dominant.

Les mutations de CIAS1 engendrent trois types de maladies, allant

de la forme la plus bénigne : l’urticaire familial au froid (FCU),

à la forme la plus sévère : le syndrome CINCA (chronic infantile

neurologic cutaneous articular syndrome) ou NOMID (neonatal

Tableau III. Diagnostics différentiels de la FMF : les fièvres récurrentes.

FMF HIDS TRAPS CAPS, FCU CAPS, MWS CAPS, CINCA

Début des signes Petite enfance Néonatal Adolescence Néonatal Néonatal Néonatal

à âge adulte à âge adulte

Durée de la fièvre 3 jours 3-5 jours 21 jours Variable Variable Variable

Autres signes distinctifs Plaque érysipéloïde Déclenché Œdème périorbitaire Déclenché Surdité de perception Méningite

Splénomégalie par les vaccins Érythème centrifuge par le froid Amylose chronique

Amylose Adénopathies Myosite Urticaire atypique Dysmorphie

cervicales Amylose Hypertrophies

Céphalées épiphysaires

Amylose

FMF : fièvre méditerranéenne familiale ; HIDS : syndrome hyper-IgD ; CAPS : syndromes périodiques associés à CIAS1 ;

FCU : urticaire familiale au froid ; MWS : syndrome de Muckle-Wells ; néonatal : avant 6 mois.

Tableau IV. Spectre clinique des mutations du gène CIAS1.

Urticaire familiale Syndrome de CINCA

au froid Muckle-Wells

Déclenchement au froid Rash urticarien Rash sévère migrateur

Rash maculopapulaire Surdité de perception Méningite chronique

Conjonctivite Amylose Dysmorphie faciale

Arthralgies distales Hypertrophies

épiphysaires

Cécité/surdité

Mortalité précoce

Autosomique Autosomique Autosomique dominant

dominant dominant sporadique ou familial

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%