8-T-Fiche05

Fiche-outil n° 05 – Fonctions

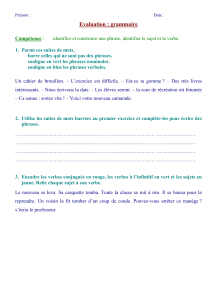

Enseigner le français au 1er degré - Des tâches-problèmes de communication 36

Les fonctions

1. Qu'est-ce qu'une fonction?

Les fonctions des mots ou groupes de mots indiquent le rôle que ces mots ou ces

groupes remplissent dans la phrase.

Hier, les enquêteurs ont interrogé les principaux suspects.

hier: complément circonstanciel de temps

les enquêteurs : sujet

principaux: épithète

2. Quelles sont les fonctions que l'on peut rencontrer?

♦ Le sujet

♦ Les compléments du verbe: C.D.V.

C.I.V.

Attribut du sujet

Complément du présentatif

Complément du verbe impersonnel

Complément du verbe passif (complément d'agent)

♦ Le complément de phrase: Complément circonstanciel

♦ Les fonctions dans le GN (ou expansions du nom): Epithète

Épithète détachée

Complément du nom

Complément détaché du nom

Apposition

♦ Il existe également d’autres fonctions: le complément de l’adjectif, le complément

de l’adverbe, l’attribut du C.D.V.

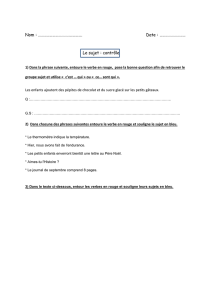

3. Le sujet

♦ Comment le reconnaître?

Le sujet peut être encadré par c’est ... qui, ce sont ... qui.

C'est le commissaire qui mène l’enquête.

Ce sont ses lieutenants qui interrogent les suspects.

♦ Le sujet commande l’accord du verbe en personne et en nombre.

Le rapport a été complété par les enquêteurs.

Les rapports ont été complétés par les enquêteurs.

Tu as complété ce rapport.

♦ Le sujet désigne celui qui fait l’action du verbe dans une phrase active.

Les policiers poursuivent les malfrats.

♦ Le sujet désigne celui qui subit l’action dans une phrase passive.

Les bandits ont été arrêtés par la police.

♦ Le sujet désigne celui qui se trouve dans l’état décrit par le verbe.

Le crime est horrible.

4. Le complément du verbe

♦ Comment le reconnaître?

Le complément du verbe ne peut pas être déplacé en tête de phrase.

Les témoins le juge interroge. (phrase incorrecte)

Le complément du verbe peut être remplacé par un pronom.

Le commissaire parle à ses adjoints.

Le commissaire leur parle.

Les policiers relèvent les indices.

Que relèvent les policiers?

Fiche-outil n° 05 – Fonctions

Enseigner le français au 1er degré - Des tâches-problèmes de communication 37

4.1. Le complément direct du verbe

♦ Comment le reconnaître?

Le C.D.V peut être pronominalisé par le, la, l’, les et en.

J’interroge le témoin.

Je l’interroge.

Il n’est pas mobile, il est attaché au verbe.

Le témoin, j’interroge. (phrase incorrecte ou agrammaticale)

Le témoin, je l’interroge. (phrase correcte)

De ce crime, les journaux parlent. (phrase incorrecte ou agrammaticale)

De ce crime, les journaux en parlent. (phrase correcte)

♦ Le complément direct du verbe est lié directement au verbe (c’est-à-dire

sans préposition).

Deux témoins ont vu l’assassin.

Remarque: le C.D.V. peut exprimer une nuance de sens.

Elle parle fort. (manière)

Ce potiron pèse vingt kilos. (mesure)

Cette voiture coûte cher. (prix)

4.2. Le complément indirect du verbe

♦ Comment le reconnaître?

Le C.I.V. peut être pronominalisé par lui, leur, en et y.

Le rapport d’autopsie est transmis au commissaire.

Le rapport d’autopsie lui est transmis.

Les journaux parlent de ce crime.

Les journaux en parlent.

♦ Le complément indirect du verbe est lié au verbe par une préposition.

L’homme répond aux enquêteurs.

Les passants parlent de la catastrophe.

Remarque: le C.I.V. peut exprimer une nuance de sens.

Je vais à Paris. (lieu)

Nous sommes à Paris. (lieu)

4.3. L'attribut du sujet

♦ Comment le reconnaître?

L'attribut du sujet peut être pronominalisé par le pronom le ou l' quels que soient

son genre et son nombre.

Tu es mon ami. Ö Tu l'es.

Julie et son frère sont heureux. Ö Julie et son frère le sont.

♦ L'attribut du sujet est un mot ou groupe de mots qui donne une qualité au

sujet par l'intermédiaire du verbe "être" ou d'un verbe copule (paraître,

sembler, rester, demeurer, devenir, avoir l'air, se faire ...)

Ce chien est dangereux.

Tu deviendras infirmière.

Les élèves semblent nerveux.

4.4. Le complément du présentatif

♦ Comment le reconnaître?

Le complément du présentatif suit un présentatif (voici, voilà, revoici, revoilà,

c’est, il y a) ou le précède s’il s’agit d’un pronom.

Le complément du présentatif est fixe.

Voici mes amis.

Les voilà.

4.5. Le complément du verbe impersonnel

♦ Comment le reconnaître?

Le complément du verbe impersonnel forme un tout avec un verbe impersonnel

(verbe qui ne peut avoir d'autre sujet que "il" qui ne représente rien car on ne peut

pas le remplacer par un nom).

Le complément du verbe impersonnel est fixe.

Il fallait beaucoup de courage.

Il pleuvait des encouragements.

Fiche-outil n° 05 – Fonctions

Enseigner le français au 1er degré - Des tâches-problèmes de communication 38

4.6. Le complément du verbe passif (ou complément d'agent)

♦ Comment le reconnaître?

Le complément du verbe passif fait l’action exprimée par le verbe.

Il se trouve après le verbe conjugué à la voix passive, il est introduit par la

préposition "de" ou "par".

L’acteur est attendu par ses admirateurs.

La comédienne est admirée de tous.

Le complément du verbe passif devient sujet du verbe quand on transforme la phrase

passive en phrase active.

Un bruit épouvantable réveille Michel.

Sujet V. actif CD

Michel est réveillé par un bruit épouvantable.

Sujet V. passif C. du verbe passif

Les bandits sont sortis par la porte.

Sujet V. actif C.C. Lieu

La porte sort les bandits Ö Phrase incorrecte Ö pas de phrase passive

♦ Le tableau de conjugaison

Forme active Forme passive

Ind. présent Il réveille Il est réveillé "être" à l’ind. prés. + part. passé

Ind. imparfait Il réveillait Il était réveillé "être" à l’ind. impft. + part. passé

Ind. futur simple Il réveillera Il sera réveillé "être" à l’ind. fut. simple + part. passé

Ind. passé simple Il réveilla Il fut réveillé "être" à l’ind. pas. simple + part. passé

Ind. cond. présent Il réveillerait Il serait réveillé "être" à l’ind. cond. prés. + part. passé

Ind. passé composé Il a réveillé Il a été réveillé "être" à l’ind. pas. comp. + part. passé

A la voix passive, on conjugue l'auxiliaire être au temps demandé et on y ajoute le

participe passé. Les formes de la voix passive sont donc composées pour les temps

simples et surcomposées pour les temps composés.

Fiche-outil n° 05 – Fonctions

Enseigner le français au 1er degré - Des tâches-problèmes de communication 39

5. Le complément circonstanciel (complément de phrase)

♦ Comment le reconnaître?

Le complément circonstanciel répond en même temps à trois critères.

On peut le déplacer, car il n'est pas lié au verbe.

Grégory achète un cadeau pour l’anniversaire de Stéphanie.

Pour l’anniversaire de Stéphanie, Grégory achète un cadeau.

Grégory, pour l’anniversaire de Stéphanie, achète un cadeau.

On peut le supprimer, car il n'est pas indispensable.

Les enfants mangent des tartines le matin.

Les enfants mangent des tartines.

On ne peut pas le pronominaliser sauf le C.C. lieu (y).

Il est parti hier matin. Ö impossible

Je me promène dans la forêt.

Je m’y promène.

♦ Le complément circonstanciel n'est pas lié au verbe, il complète le groupe G.S. +

G.V.

Grégory achète un cadeau pour l’anniversaire de Stéphanie.

♦ Le sens

Le complément circonstanciel fournit des précisions de:

Temps

Je bois un jus d’orange tous les matins.

Lieu

Les vacanciers prennent du repos au bord de la mer.

Manière

L’enfant traverse prudemment la rivière.

Moyen

A l'aide de sa calculatrice, il trouve la solution.

But

Pour réussir facilement ses examens, il étudie énormément.

Cause

Il réussit facilement ses examens parce qu'il a étudié énormément.

Conséquence

Il a étudié énormément au point de réussir facilement ses examens.

Condition

Si tu étudies énormément, tu réussiras facilement tes examens.

Opposition

Bien qu'il ait énormément étudié, il n'a pas réussi ses examens.

Fiche-outil n° 05 – Fonctions

Enseigner le français au 1er degré - Des tâches-problèmes de communication 40

6. Les fonctions dans le G.N. ou les expansions du nom

♦ Rappel

Le groupe nominal est un groupe de mots dont le centre est un nom.

La petite fille joue à la marelle.

Les expansions du nom sont des éléments facultatifs (non indispensables) dans

le GN, elles précisent un nom ou un pronom.

Le petit frère de Sophie est un bébé qui pleure tout le temps.

Les expansions du nom remplissent cinq fonctions: l’épithète, l’épithète

détachée, le complément du nom, le complément détaché du nom et

l’apposition.

♦ L'épithète

Comment la reconnaître?

L'épithète est jointe au nom pour le qualifier, c'est-à-dire pour lui attribuer une

qualité, c'est souvent un adjectif qualificatif.

L'épithète est directement liée au nom, sans préposition ni signe de ponctuation.

Le petit chat fatigué fait une longue sieste.

Le nom ou le pronom commande l’accord de l’épithète.

Remarque: d'autres adjectifs peuvent remplir la fonction d'épithète.

Les quelques personnes que j’ai rencontrées m'ont paru étranges.

Les trois petits chats n’ont pas encore été adoptés.

♦ L'épithète détachée

Comment la reconnaître?

Mêmes critères de reconnaissance que l’épithète, mais:

elle est séparée du nom par au moins une virgule,

elle peut être mobile.

Heureux, l’enfant déballe ses cadeaux.

L’enfant se dirige vers le sapin, attiré par les cadeaux.

Attiré par les cadeaux, l’enfant se dirige vers le sapin.

♦ Le complément du nom

Comment le reconnaître?

Il s'agit d'une expansion du nom non adjectivale placée à la droite du nom.

La rue Jacques Brel, le rayon jouets

Un moulin à légumes, une machine à laver

Le chat de mon voisin écoute les oiseaux du jardin.

Le chat qui miaule appartient à la dame dont je t’ai parlé.

Le complément du nom n’est pas mobile.

J’ai acheté à laver une machine. Ö impossible

Le chat est rassasié qui dort au soleil. Ö impossible

♦ Le complément détaché du nom

Comment le reconnaître?

Il est détaché du nom par une ou des virgules.

Il est le plus souvent un GN qui apporte une information descriptive.

Il n'est pas introduit par une préposition.

Ton chat, la moustache luisante, surveille le merle.

Ö Ton chat a la moustache luisante.

Il est mobile, on peut le déplacer dans la phrase.

La moustache luisante, ton chat surveille le merle.

Ne confonds pas le complément détaché du nom et le complément circonstanciel, l'un

précise un GN, l'autre précise le GS et le GV.

Les oreilles dressées, le chat guette sa proie. (Complément détaché)

Sa sieste terminée, le chat attaque le merle. (Complément circonstanciel)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%