France must simplify to survive the modern world

Philippe Kaminski

France must

simplify to survive

the modern world

25-02-2016

1 / 4

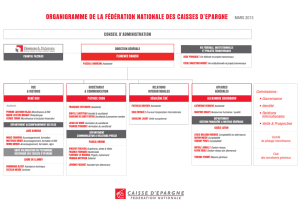

"France must simplify to survive the modern world", c'est le message de détresse que m'a

récemment envoyé un ami franco-mauricien, ancien chef d'entreprise et par ailleurs président d'une

association dont je m'honore d'être membre. Je connais son tropisme libéral, et les coups de gueule

contre la bureaucratie envahissante lui sont coutumiers. Mais cette fois, il n'en avait pas à

l'administration fiscale ni à l'inspection du Travail ; son courroux teinté de désespoir s'adressait à sa

propre Fédération. C'est de l'intérieur du mouvement associatif, hors de toute contrainte étatique,

hors de toute obligation légale ou de toute pression venant de l'extérieur, en toute autonomie donc,

que croissait et embellissait la pieuvre paperassière, dardant ses tentacules toujours plus

puissantes dans les recoins les plus reculés du fonctionnement intime de chaque unité fédérée.

Il semble en effet régner partout une règle non écrite qui veut que toute mesure de simplification soit

automatiquement compensée par deux nouvelles règles de complication. Et il n'y a rien d'étonnant à

ce que ce tropisme pervers touche aussi l'économie sociale. Celle-ci s'est en effet dotée de chartes

et de principes à tiroirs, tous irréprochables, mais la simplification n'en a jamais fait partie. Hélas !

Et pourtant, ce ne serait que cohérence.

Que sont en effet, dans les déterminants du comportement élémentaire de la personne humaine,

que ces propensions récurrentes aux métastases bureaucratiques ? Rien d'autre que le

fonctionnement en roue libre, hors de tout contrôle, du besoin naturel (que chacun ressent plus ou

moins vivement) de faire de l'ordre, de ranger et de nettoyer autour de soi. Lorsque cet ordre, ce

ménage domestique, a atteint un niveau satisfaisant, et que la dynamique du rangement se poursuit

néanmoins, de manière plus ou moins compulsive, elle se met à tourner à vide, ne sert plus à rien et

fabrique de la bureaucratie superflue. Cela s'observe partout, dans la vie privée comme dans celle

des organisations.

Mais la maîtresse de maison qui gère et sur-gère ainsi l'ordonnancement de son salon ne fait de tort

à personne, tout au plus impose-t-elle ses manies à son entourage immédiat. Il n'en est pas de

même lorsque la multiplication des procédures ne concerne plus seulement des objets, mais des

personnes. Elle s'accompagne alors de la volupté du pouvoir, et il ne peut plus suffire d'un appel au

bon sens, d'une franche explication ou d'un début de thérapie pour en venir à bout. Il y faut

explicitement une intervention de contre-pouvoirs légitimes et efficaces.

Dans l'administration, dans le monde politique, on sait que ceux-ci sont difficiles à trouver. Dans

l'entreprise, la pression du client et de la rentabilité devraient suffire, du moins la théorie le veut

ainsi... mais pas toujours la pratique, et cela nous a valu ici Courteline, là Auguste Deteuf. Mais

dans l'économie sociale, qu'en est-il ? À la fois entreprise et "société de personnes", il lui arrive de

cumuler les faiblesses et inconvénients des deux. Parfois, c'est le management salarié qui,

cherchant à asseoir et à légitimer son pouvoir, produit de la bureaucratie au kilomètre, et les

administrateurs laissent filer pour avoir la paix ; parfois, c'est le Président lui-même qui, pour des

raisons diverses où l'orgueil contrarié tient toujours une grande place, impose à la structure un

corset de règles qui lui permet un contrôle de tous les instants et le conforte dans sa démarche

d'appropriation du bien collectif. Dans tous les cas, c'est le contre-pouvoir du sociétariat qui n'a pas

joué.

Or les statuts, les chartes et autres litanies de "valeurs", ne constituent que l'enveloppe, l'habit de

l'économie sociale. Son squelette, son moteur, c'est le sociétariat. C'est à lui qu'il revient de

2 / 4

s'assurer qu'en toutes circonstances la poursuite de l'intérêt collectif n'est pas obérée ou alourdie

par des procédures superflues qui ne servent qu'à nourrir l'ego de quelques-uns. C'est à lui de

veiller à ce que la transparence, la subsidiarité, les relations de confiance et l'esprit de

responsabilité l'emportent toujours sur la tentation paperassière. C'est à lui de définir et de maintenir

un équilibre optimal entre les coûts de la gestion et l'utilité qui en résulte. Il peut le faire, mieux

qu'une assemblée d'actionnaires ou qu'un aréopage de fonctionnaires, en raison de sa double

qualité qui fait de lui à la fois le propriétaire et l'opérateur.

À l'aune de la simplicité, et donc à celle de la simplification, l'économie sociale devrait toujours se

montrer plus efficace que l'économie publique ou l'économie actionnariale. Ce devrait être pour elle

une vertu cardinale, reconnue partout et par tous. Quand il n'en va pas ainsi, c'est que l'apparence a

pris le pas sur la raison d'être ; et c'est une grave perversion de la nature même de l'économie

sociale.

"France must simplify to survive the modern world", c'est le message de détresse que m'a

récemment envoyé un ami franco-mauricien, ancien chef d'entreprise et par ailleurs président d'une

association dont je m'honore d'être membre. Je connais son tropisme libéral, et les coups de gueule

contre la bureaucratie envahissante lui sont coutumiers. Mais cette fois, il n'en avait pas à

l'administration fiscale ni à l'inspection du Travail ; son courroux teinté de désespoir s'adressait à sa

propre Fédération. C'est de l'intérieur du mouvement associatif, hors de toute contrainte étatique,

hors de toute obligation légale ou de toute pression venant de l'extérieur, en toute autonomie donc,

que croissait et embellissait la pieuvre paperassière, dardant ses tentacules toujours plus

puissantes dans les recoins les plus reculés du fonctionnement intime de chaque unité fédérée.

Il semble en effet régner partout une règle non écrite qui veut que toute mesure de simplification soit

automatiquement compensée par deux nouvelles règles de complication. Et il n'y a rien d'étonnant à

ce que ce tropisme pervers touche aussi l'économie sociale. Celle-ci s'est en effet dotée de chartes

et de principes à tiroirs, tous irréprochables, mais la simplification n'en a jamais fait partie. Hélas !

Et pourtant, ce ne serait que cohérence.

Que sont en effet, dans les déterminants du comportement élémentaire de la personne humaine,

que ces propensions récurrentes aux métastases bureaucratiques ? Rien d'autre que le

fonctionnement en roue libre, hors de tout contrôle, du besoin naturel (que chacun ressent plus ou

moins vivement) de faire de l'ordre, de ranger et de nettoyer autour de soi. Lorsque cet ordre, ce

ménage domestique, a atteint un niveau satisfaisant, et que la dynamique du rangement se poursuit

néanmoins, de manière plus ou moins compulsive, elle se met à tourner à vide, ne sert plus à rien et

fabrique de la bureaucratie superflue. Cela s'observe partout, dans la vie privée comme dans celle

des organisations.

Mais la maîtresse de maison qui gère et sur-gère ainsi l'ordonnancement de son salon ne fait de tort

à personne, tout au plus impose-t-elle ses manies à son entourage immédiat. Il n'en est pas de

même lorsque la multiplication des procédures ne concerne plus seulement des objets, mais des

personnes. Elle s'accompagne alors de la volupté du pouvoir, et il ne peut plus suffire d'un appel au

bon sens, d'une franche explication ou d'un début de thérapie pour en venir à bout. Il y faut

explicitement une intervention de contre-pouvoirs légitimes et efficaces.

3 / 4

Dans l'administration, dans le monde politique, on sait que ceux-ci sont difficiles à trouver. Dans

l'entreprise, la pression du client et de la rentabilité devraient suffire, du moins la théorie le veut

ainsi... mais pas toujours la pratique, et cela nous a valu ici Courteline, là Auguste Deteuf. Mais

dans l'économie sociale, qu'en est-il ? À la fois entreprise et "société de personnes", il lui arrive de

cumuler les faiblesses et inconvénients des deux. Parfois, c'est le management salarié qui,

cherchant à asseoir et à légitimer son pouvoir, produit de la bureaucratie au kilomètre, et les

administrateurs laissent filer pour avoir la paix ; parfois, c'est le Président lui-même qui, pour des

raisons diverses où l'orgueil contrarié tient toujours une grande place, impose à la structure un

corset de règles qui lui permet un contrôle de tous les instants et le conforte dans sa démarche

d'appropriation du bien collectif. Dans tous les cas, c'est le contre-pouvoir du sociétariat qui n'a pas

joué.

Or les statuts, les chartes et autres litanies de "valeurs", ne constituent que l'enveloppe, l'habit de

l'économie sociale. Son squelette, son moteur, c'est le sociétariat. C'est à lui qu'il revient de

s'assurer qu'en toutes circonstances la poursuite de l'intérêt collectif n'est pas obérée ou alourdie

par des procédures superflues qui ne servent qu'à nourrir l'ego de quelques-uns. C'est à lui de

veiller à ce que la transparence, la subsidiarité, les relations de confiance et l'esprit de

responsabilité l'emportent toujours sur la tentation paperassière. C'est à lui de définir et de maintenir

un équilibre optimal entre les coûts de la gestion et l'utilité qui en résulte. Il peut le faire, mieux

qu'une assemblée d'actionnaires ou qu'un aréopage de fonctionnaires, en raison de sa double

qualité qui fait de lui à la fois le propriétaire et l'opérateur.

À l'aune de la simplicité, et donc à celle de la simplification, l'économie sociale devrait toujours se

montrer plus efficace que l'économie publique ou l'économie actionnariale. Ce devrait être pour elle

une vertu cardinale, reconnue partout et par tous. Quand il n'en va pas ainsi, c'est que l'apparence a

pris le pas sur la raison d'être ; et c'est une grave perversion de la nature même de l'économie

sociale.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4 / 4

1

/

4

100%