Université de Lausanne Colloque « Themes and Debates in Social

1

IDENTITE ET RAPPORTS DE POUVOIR

DANS LES RELATIONS ENTRE GROUPES

JEAN-CLAUDE DESCHAMPS

Université de Lausanne

Colloque « Themes and Debates in Social and Organizational Psychology »

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

Lisboa 7 juin 1999

Lorsqu’on m’a demandé de parler de mes travaux sur l’identité et les rapports de pouvoir entre

groupes dans ce colloque « Themes and Debates in Social and Organizational Psychology », j’ai

été amené à retourner à quelques 30 ans en arrière, à l’époque où j’obtenais ma maîtrise en

psychologie sociale. Rassurez-vous, il n’est pas question de se complaire au passé, ni de faire la

part belle à quelques problèmes existentiels liés à l’âge. Mais, ce que j’aimerais faire sentir, c’est

comment l’ambiance propre à une époque et probablement à certains lieux, comment de façon

générale le contexte et certaines rencontres successives vont définir et baliser pour moi un

parcours de recherche qui m’amènera petit à petit à travailler sur l’identité et les rapports de

pouvoir.

Lorsqu’on est amené à présenter une conférence, on fait en général un exposé théorico-empirique

de nos travaux dans leur état actuel en visant, autant que faire ce peut, une cohérence

propositionnelle, cohérence qui parfois, il n’y a pas de honte à le reconnaître, est postérieure aux

recherches en question. C’est l’usage et l’on a tendance à gommer soigneusement tout ce qui peut

2

être lié aux déterminants et à l’historique de ce travail. Mais ici, puisqu’il s’agit aussi de débats,

j’ai choisi une autre option, celle qui consiste à tenter de faire l’histoire d’un chantier de recherche

en essayant de montrer le contexte dans lequel naissent les questions initiales, comment émergent

des hypothèses, d’ailleurs souvent au départ des intuitions, comment s’articulent des recherches.

J’ai pensé que ce serait peut-être plus utile que de reprendre des choses qui, après tout, sont

accessibles dans des revues ou dans des ouvrages.

Ayant donc terminé mes études supérieures à Paris dans la fin des années 60, j’avais suivi les

cours de ceux qui avaient importé, introduit et institutionnalisé la psychologie sociale en France

dans les années 50, et notamment les enseignements de Jean Maisonneuve et Robert Pagès1. Et

l’on s’intéressait à l’époque aux opinions, aux attitudes et au changement d’attitudes, aux

croyances (pour une présentation historique de ces domaines, voir Deschamps & Beauvois, 1996),

aux groupes et aux relations intra-groupes, aux relations humaines (voir Mugny, Oberlé &

Beauvois, 1995). C’était en fait des problématiques directement importées d’une psychologie

sociale nord-américaine. Puis, dans la fin des années 60, la psychologie sociale s’est trouvée dotée

et lestée sur le vieux continent de problématiques nouvelles et originales inaugurées par des

pionniers tels que Henri Tajfel et Serge Moscovici, problématiques qui nous ont immédiatement

fascinées. C’était l’étude des représentations sociales, de l’influence minoritaire, des relations

entre groupes, thématiques qui vont devenir les points d’ancrage d’une psychologie sociale

européenne alors en train d’émerger quand bien même que, de l’autre côté de l’Atlantique, après la

révolution cognitiviste des années 50, nos collègues s’engageaient peu à peu mais de façon résolue

dans la voie de ce qu’on appellera par la suite la cognition sociale.

Et pour comprendre les questions que j’ai été amené à me poser et qui ont été à l’origine d’un

ensemble de recherches qui va peu à peu se développer et se sédimenter autour du thème de

l’identité et des rapports de domination, il faut commencer par mentionner un premier point. Très

vite en France, dès la fin de ces années 60, d’abord Willem Doise (Doise, 1969 ; Doise, 1973 ;

Doise et al., 1972), puis dans les premières recherches que j’ai été amené à effectuer dans la

mouvance du Laboratoire de psychologie sociale de la Sorbonne - recherches qui n’auraient pas

vu le jour sans des gens comme André Duflos et Gérard Lemaine - nous avons été conduit à nous

intéresser aux travaux de Tajfel sur la catégorisation, la catégorisation sociale, et à l’approche

qu’il proposait des relations entre groupes (Tajfel, 1959 ; Tajfel, 1969 ; Tajfel, 1970 ; Tajfel, 1972;

Tajfel, Sheikh & Gardner, 1964 ; Tajfel & Wilkes, 1963).

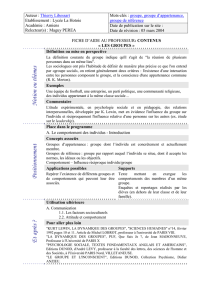

Evidement, cette problématique n’était pas nouvelle. On pense à Sumner qui, dès 1906, introduit

les notions de in-group et de out-group (voir la seconde édition de « Folkways » publiée en 1913,

une révision de l’ouvrage de 1906). Les relations entre groupes, les préjugés, les stéréotypes, les

discriminations sont des thèmes qui ont préoccupé les chercheurs depuis l’émergence de la

psychologie sociale en tant que discipline. Mais, dans un premier temps, ce sont des théories qui

partaient de l’idée d’un déterminisme psychique et d’un niveau d'analyse individuel qui ont

prédominé (des théories basées sur la personnalité, l’apprentissage ou sur un apport de la

psychanalyse). Pour comprendre les rapports intergroupes, on pensait qu'il suffisait de connaître

les processus psychologiques individuels et généraux, indépendamment des contextes, des

1 Comme le note Jean Stoetzel qui fut le premier à avoir donné un enseignement régulier de psychologie sociale en

France à partir de 1947, les licences de psychologie et de sociologie furent créées respectivement en 1948 et 1957

dans ce pays (Stoetzel, 1978).

3

interactions, indépendamment des rapports que peuvent entretenir individus et groupes ou groupes

entre eux. C'est la position de Floyd Allport (1961). Les travaux sur la personnalité autoritaire

(Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson & Sanford, 1950) et la théorie du bouc émissaire (Dollard,

Doob, Miller, Mowrer & Sears, 1939) se basent aussi sur une perspective individualiste pour

rendre compte des rapports entre groupes. Bien sûr, certains prédécesseurs avaient déjà mis

l'accent sur un «esprit de groupe» dont les propriétés étaient pensées comme indépendantes des

propriétés mentales des individus (Le Bon, 1895/1963 ; McDougall, 1920). Mais il faudra attendre

la pénétration d'un courant gestaltiste pour qu'un groupe soit défini comme quelque chose de plus

que la somme des individus qui le compose (Lewin, 1951), comme une totalité dynamique. Et

Sherif dans la fin des années 40, avec sa théorie du conflit objectif d'intérêt, nous fournira les

développements les plus féconds en la matière (Sherif, 1951 ; Sherif, 1966 ; Sherif, 1967 ; Sherif,

Harvey, White, Hood & Sherif, 1961).

Mais pour revenir à Tajfel, il nous disait que, contrairement à ce que pensait Sherif dans sa théorie

du conflit objectif d’intérêt, la compétition n’est pas une condition nécessaire pour qu’on obtienne

des préjugés et des stéréotypes négatifs entre les groupes (Tajfel, 1972). Tajfel fait tout d’abord

appel à un processus cognitif très général pour étayer cette prise de position. Il se réfère alors à

Bruner (Bruner, 1958) et c’est le processus de catégorisation dont les effets sur la perception vont

être double. D'une part, le classement d'éléments différents dans une même catégorie accentue la

similitude perçue entre ces éléments. Il s'agit là d'un phénomène d'assimilation qui conduit à la

stéréotypie cognitive et qui consiste à attribuer aux éléments toutes les propriétés supposées

caractériser l'ensemble de cette catégorie. D'autre part le classement d'éléments différents dans des

catégories distinctes accentue la différence perçue entre ces objets. Il s'agit alors d'un phénomène

de contraste qui est un facteur de différenciation cognitive. On est très proche des processus à

l’œuvre lors de la formation des concepts et les effets de la catégorisation, liés à la simplification

qu'elle opère sur les objets, vont être l'augmentation des différences perçues entre les catégories et

des ressemblances perçues à l’intérieur des catégories. Il faut ajouter que lorsque les éléments en

question sont des personnes, lorsque les catégories sont sociales, la différenciation entre catégories

ou entre groupes renvoie souvent à de la discrimination, ce qui se traduit au niveau des valeurs (les

« bons groupes » auxquels les sujets appartiennent et les « mauvais groupes », les autres groupes).

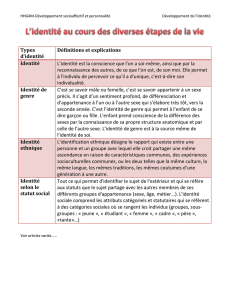

A partir de là, Tajfel va avancer d'autres propositions, s'inscrivant dans une perspective

motivationnelle celles-là, qui lui permettent de rendre compte que, dans le domaine des relations

entre groupes, la discrimination est fréquemment conjuguée avec la différenciation. Il formule

certaines propositions qui lui permettent d'intégrer théoriquement identité sociale et catégorisation

sociale (Tajfel & Turner, 1979 ; 1986). Pour aller vite, disons que, dans cette perspective :

- c'est à travers son appartenance à différents groupes que l'individu acquiert une identité sociale

qui définit la place particulière qu'il occupe dans la société ;

- les gens cherchent à avoir une identité sociale positive ;

- l'appartenance à un groupe donné ne contribue à l'élaboration d'une identité sociale positive

que si les caractéristiques de ce groupe peuvent être comparées favorablement à celles d'autres

groupes, autrement dit, que si une différence évaluative existe en faveur de son groupe

d'appartenance ;

- les individus tentent alors d'établir (ou de préserver) dans la comparaison entre groupes une

différence en faveur de leur propre groupe et sont donc amenés à discriminer les autres

groupes.

4

Autrement dit, à partir du moment ou les gens ont dans la tête la représentation d’un

environnement social en termes de groupes, il y a discrimination. Et ce sont les fameuses

recherches sur ce qu’on a appelé le « paradigme minimal », recherches dans lesquelles la simple

représentation de l’appartenance à deux groupes disjoints entraîne de la discrimination entre les

groupes (Tajfel, 1970 ; Tajfel, Billig, Bundy & Flament, 1971).

La toile de fond est tissée. Et alors que les héritiers directs de Tajfel – dans ce qu’on va appeler

l’Ecole de Bristol - poursuivaient les travaux qui lient la discrimination à la recherche d’une

identité positive (voir par exemple Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 1987), lorsque j’ai

rejoint Doise à Genève en 1973, nous avons mis d’emblée l’accent sur les contextes et les

représentations intergroupes.

I. QUELQUES LIMITES DE LA DIFFERENCIATION ENTRE GROUPES

En fait, et malgré mon enthousiasme par rapport à ce que nous apportait Tajfel à cette époque,

malgré la nouveauté de ses perspectives relativement à ce que j’avais pu aborder durant mes

études, un certain nombre de choses me laissaient néanmoins perplexe. Tout d’abord la généralité

de ce phénomène de discrimination entre groupes. Et je me souviens à ce propos d’une discussion

avec Robert Pagès qui me rappelait l’adage selon lequel « l’herbe de l’autre côté de la rivière

paraît toujours beaucoup plus verte ». Ensuite, certains biais que pouvaient introduire le fait de se

situer par rapport à des groupes minimaux, entretenant entre eux des relations symétriques. C’est à

partir de ces interrogations que j’ai réalisé mes premières recherches dans ce domaine.

Je m’interrogeais donc sur les limites de la généralité du favoritisme du groupe d’appartenance et

il me semblait que la division en groupe ne dégénère pas inexorablement en une discrimination

entre groupes. Et à cet égard, le paradigme minimum, pour séduisant qu’il pouvait paraître à

l’époque, me posait tout de même quelques problèmes.

I.1. L’effet du croisement des appartenances catégorielles

Dans le paradigme minimal, l’appartenance simultanée des gens à différents groupes est exclue à

priori. Or, il ne fait pas de doute que l’insertion des gens dans nos types de sociétés – sinon dans la

plupart des sociétés - ne saurait se réduire à une appartenance unique ou privilégiée à une seule

catégorie sociale. Les relations concrètes entre groupes ne peuvent pas être envisagées que dans le

cadre d’une stricte dichotomie entre le « Nous » et le « Eux ». De multiples clivages découpent le

monde social en entités collectives différentes. De plus, les frontières entre ces entités collectives

se croisent plus quelles ne se superposent. Comme le mentionne Lemaine (1999), « il existe du

Eux dans le Nous ». En 1971, dans une première recherche dans laquelle j’abordais la

catégorisation sociale en la plaçant dans le domaine de l’attribution de caractéristiques aux

groupes et à leurs membres, je montrais que le croisement des appartenances catégorielles diminue

la différenciation et la discrimination entre groupes (Deschamps, 1972-1973). En effet, il est facile

d’envisager des situations dans lesquelles, pour chaque personne (du moins au niveau de la

représentation que les gens se font de cette situation), une distinction entre sa catégorie

d’appartenance et une catégorie de non-appartenance selon une première catégorisation ne se

recouvre pas mais se croise avec sa catégorie d’appartenance et une autre catégorie selon une

seconde catégorisation. C’est ce qu’on appelle une situation de catégorisation croisée dans

5

laquelle, pour chaque personne, une partie des membres de sa catégorie d’appartenance (par

exemple « Portugais ») et de l’autre catégorie (par exemple « Suisses ») se retrouvent dans une

même catégorie d’appartenance (par exemple « Femmes ») selon une autre catégorisation qui est

entrecroisée avec la première. Dans une situation de ce type, il devrait y avoir accentuation des

différences entre les deux catégories selon la première catégorisation mais également accentuation

des différences entre les deux catégories selon la deuxième catégorisation. En même temps, il

devrait y avoir accentuation des différences à l’intérieur d’une même catégorie car elle est

composée de deux catégories différentes selon le second critère. De la même façon, il devrait y

avoir accentuation des ressemblances à l’intérieur d’une même catégorie et avec une partie des

membres de l’autre catégorie. On peut donc s’attendre à ce que des effets opposés affaiblissent la

différenciation / discrimination entre les groupes. Et c’est bien ce qu’on a pu mettre en évidence

(voir aussi Deschamps et al., 1992 ; Deschamps & Doise, 1978). On voit donc déjà là que la

discrimination n’est pas une fatalité mais qu’elle risque d’apparaître avant tout lorsque

l’environnement social est dichotomisé de façon radicale.

I.2. Positions sociales et différenciation entre groupes

De plus, dans ce paradigme minimal, les groupes en présence sont interchangeables : par

définition les groupes ou catégories utilisés ont un même statut. Or, dans une recherche publiée en

1972, Doise met en évidence que si des collégiens – occupant une position privilégiée par rapport

à des apprentis dans nos types de sociétés – valorisent leur groupe par rapport à celui des

apprentis, les apprentis ne manifestent pas une telle discrimination et manifestent même dans

certaines conditions un favoritisme à l’égard des collégiens (Doise, 1972). Une autre recherche

réalisée en 1973 – dans laquelle on a retrouvé par ailleurs les effets du croisement des

appartenances catégorielles – permet aussi de mettre en évidence l’impact des appartenances

sociologiques sur la discrimination (Deschamps, 1977, expérience 2). Ce qui retiendra notre

attention ici, ce sont les différences observées entre les sujets masculins et féminins. Le rapport

entre sexe deviendra d’ailleurs ultérieurement un objet privilégié de l’étude des relations de

domination alors qu’il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les sujets des premières

expériences sur les groupes minimaux étaient exclusivement des garçons. Dans cette recherche,

les sujets devaient évaluer les membres de leur groupe d’appartenance sexuelle, les membres de

l’autre groupe et s’auto-évaluer. Les garçons, membres du groupe socialement dominant,

discriminent davantage les filles que les filles le font à l’égard des garçons. De plus, les garçons

s’auto-évaluent encore plus favorablement que les membres de leur groupe (les autres garçons)

alors que les filles s’auto-évaluent de la même façon qu’elles évaluent les autres filles (à savoir les

membres de leur groupe). Pour le dire vite, si les garçons manifestent un biais de favoritisme à

l’égard de leur groupe d’appartenance (une sorte de sociocentrisme) ils montrent simultanément

un biais de favoritisme à l’égard d’eux-mêmes (une sorte d’égocentrisme) alors que les filles

manifestent moins cette tendance sociocentrique et nullement d’égocentrisme.

Toute une série de recherches réalisées dans les années 70 vont nous permettre de retrouver ces

résultats (voir par exemple Doise, Deschamps & Meyer, 1978). Dans la perception sociale,

l’existence de groupes et la représentation d’un univers composé de groupes n’entraîne donc pas

forcément de la discrimination et, notamment, la référence à des catégories naturelles (telles que le

sexe, la nationalité, la filière de formation…) induit des comportements et des évaluations des

groupes qui ne renvoient pas nécessairement à un favoritisme du groupe d’appartenance. Et,

résultat qui n’était pas prévu, la différenciation du soi par rapport aux membres d’un groupe

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%