Directives anticipées: un testament médical à

14 | Mercredi 7 novembre 2012 | Le Quotidien Jurassien

MAGAZINE santé } Cette page Magazine santé

est réalisée en collaboration

avec l’Hôpital du Jura et le

Service cantonal de la santé

publique.

Directives anticipées:

un testament médical à respecter

V

AUTODÉTERMINATION Le nouveau droit suisse de la protection de l’adulte (DPA) entre en vigueur

le 1er janvier 2013. Le droit civil fédéral tient compte des directives anticipées.

Elles permettent à une personne de faire connaître sa volonté en matière de soins médicaux

Rédiger des directives anticipées n’est pas un geste anodin. D’où l’importance de se faire conseiller et aider par un spécialiste.

avec une maladie, par exemple. Subjecti-

ves, les volontés présumées peuvent être

suggérées par une personne entretenant

des relations bienveillantes avec le pa-

tient en faisant fi de ses propres désirs et

intérêts objectifs. Chose qui n’est pas fa-

cile lorsqu’il s’agit de décider pour autrui

sur des enjeux de vie ou de mort.

PEGGY FREY

pectant la primauté de la volonté

d’un patient, et sans lui administrer

les actes de la vie quotidienne (AVQ)

sous la contrainte, les mesures desti-

nées à prévenir un état d’abandon ou

de manque total d’hygiène ne peu-

vent être refusées (concerne particu-

lièrement des patients en EMS). De

même, comme le précise la Commis-

sion nationale d’éthique (CNE), «un

patient ne peut exclure le traitement

de douleurs insupportables». L’éva-

luation de ces situations délicates et

subjectives se fait souvent en coordi-

nation avec le corps médical et les

proches. Les restrictions posées au

champ d’application des DA doivent

être justifiées. Les cas ou l’éthique

sociale, le souci de préserver l’intégri-

té professionnelle des soignants et

celui de prévenir des dommages à

autrui sont ceux qui peuvent être dis-

cutés.

La valeur des DA peut aussi être

mise en doute lorsqu’il est possible

de prouver qu’elles ne correspon-

dent plus à la volonté présumée du

patient. Ce cas de figure peut se

présenter lorsqu’un patient ne pen-

se pas à actualiser ses directives ou

lorsque celles-ci ne sont pas en rapport

brale, infarctus), de traitement de la

douleur, de refus ou d’acceptation

d’une alimentation artificielle (mesu-

re invasive), d’une réanimation, de

certains modes de soins (intubation,

soins intensifs, transfusions), etc.

«Ces directives dépendant beaucoup

de l’état de santé du patient au mo-

ment de la rédaction. Elles peuvent

aussi évoluer et être modifiées à tout

moment», renseigne le chef du Dé-

partement médical de l’Hôpital du

Jura. Y est aussi précisée l’identité

d’une personne de confiance. Celle-

ci, intitulée «représentant thérapeuti-

que», avec ou sans lien de parenté

avec le patient, fait valoir la volonté

de ce dernier auprès d’une équipe

soignante, lorsque le malade n’est

plus capable de le faire personnelle-

ment. Enfin, le document mention-

ne les directives particulières en cas

de décès que peuvent être le don d’or-

ganes ou l’autorisation de mener une

autopsie, par exemple.

Limites et volonté présumée

Dans les DA, ne peuvent être exi-

gées des soignants des actions punis-

sables ou des mesures thérapeuti-

ques contre-indiquées. Tout en res-

individu? Ses proches, son médecin

généraliste ou, dans des cas particu-

liers, une expertise psychiatrique.

Pour pouvoir rédiger correctement

ses directives anticipées, la personne

doit être consciente de l’implication

de cet acte, de son état de santé et, si

elle souffre d’une maladie, de l’évolu-

tion possible de son affection afin de

pouvoir l’anticiper. Le patient, libre

de prendre ses décisions, n’est nulle-

ment obligé d’expliquer ses choix,

même s’ils peuvent paraître dérai-

sonnables.

«Le contenu des directives antici-

pées dépend beaucoup de l’état de

santé, des valeurs personnelles d’un

individu, voire de ses convictions re-

ligieuses», note le Dr Michel Brüni-

sholz. La Fédération des médecins

suisses (FMH) propose un document

type à remplir avec, éventuellement,

l’aide de son médecin généraliste ou

de tout autre personnel soignant

compétent. Ce questionnaire expli-

que dans quelles situations les DA

sont applicables et quelles sont les

motivations personnelles du patient.

En terme de traitement, il mentionne

les volontés en cas d’événements

inattendus (accident, attaque céré-

Par ses directives anticipées,

une personne peut donner

des indications et instruc-

tions aux médecins et au-

tres professionnels de la santé sur le

type de traitements et soins qu’elle

accepte ou refuse. Ceci en cas où elle

ne serait plus en mesure de se déter-

miner sur ces choix après un acci-

dent, pendant un coma ou un état de

démence, par exemple.

Rédigées par un individu capable

de discernement, les directives anti-

cipées (DA) ont pour fonction d’ex-

primer de manière contraignante le

souhait médical d’une personne et

assurent la continuité de ses choix.

Elles entrent en application dès

qu’un malade n’a plus la faculté d’ex-

primer ses volontés et s’imposent

aux soignants qui sont obligés de les

respecter.

La possibilité de rédiger des direc-

tives anticipées n’est pas nouvelle.

Les DA ont même été inscrites dans

plusieurs législations cantonales ces

dix dernières années dans le but de

donner plus de liberté et d’autodéter-

mination au patient en matière de

soins. Dès le 1er janvier 2013, dans le

cadre du nouveau droit suisse de la

protection de l’adulte (DPA), les DA

entrent dans le droit civil fédéral.

L’adage: «Le professionnel propose,

le patient dispose», prendra alors

toute son importance. Même si pour

l’heure «seuls 10% de la population

suisse rédigent des directives antici-

pées», précise le Dr Michel Brüni-

sholz, chef du Département médical,

à l’Hôpital du Jura.

L’autodétermination

du patient à renforcer

Seule une personne capable de dis-

cernement – y compris les mineurs –

peut rédiger des directives anticipées

juridiquement valables. Inverse-

ment, celles-ci ne constituent une

base légitime de décision que si leur

auteur a perdu sa capacité de discer-

nement. «Cela sous-entend qu’une

personne touchée par une maladie

portant atteinte à son intégrité men-

tale (démence, Alzheimer, etc.) ou

placée sous privation de liberté à des

fins d’assistance (PLAFA), ne peut

faire part de telles directives», expli-

que Dr Michel Brünisholz. Qui juge

de la capacité de discernement d’un

Le patient a des droits

fessionnel de la santé qu’il

souhaite, ainsi que l’établis-

sement où il veut être soi-

gné. Il peut aussi accéder li-

brement à son dossier médi-

cal et se faire expliquer son

contenu. Lors d’un séjour

en établissement sanitaire,

le patient peut demander as-

sista

nce et conseil. Il peut

disposer de son corps com-

me il l’entend et faire don

de ses organes, même

contre la volonté de ses

proches.

PF

Les directives anticipées

personnelles ne sont

qu’une partie du droit du

patient, beaucoup plus lar-

ge. Ce dernier peut deman-

der à être informé de son

état

de santé, des traite-

ments envisageables et de

leurs risques, des pronos-

tics, tout cela sous couvert du

secret professionnel. Aucun

soin ne peut lui être donné

sans son consentement libre

et éclairé et il ne peut subir

aucune contrainte. Le patient

peut choisir librement le pro-

Seule une personne capable de discerne-

ment – y compris les mineurs – peut rédiger

des directives anticipées juridiquement vala-

bles.

si les rédiger individuellement et personnelle-

ment.

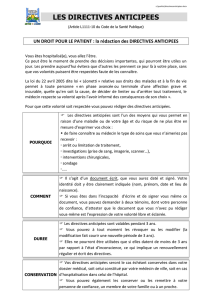

– Les DA se présentent sous forme écrite, da-

tées et signées. Elles sont rédigées librement

par une personne capable de discernement,

sans pression ni contrainte extérieure.

– Les DA ne sont pas définitives. Elles peuvent

évoluer et être mises à jour tout au long de la

vie. Elles peuvent être révoquées à tout mo-

ment par l’auteur capable de discernement.

Rédiger des DA n’est pas une obligation.

Il appartient à l’auteur de veiller à ce que l’exis-

tence de ses DA soit connue en cas de besoin. Il

peut les porter sur lui, les déposer chez son

médecin généraliste ou son représentant thé-

rapeutique, etc. PF

– Rédiger des directives anticipées (DA) n’est

pas un geste anodin. D’où l’importance de se

faire conseiller et aider. Pour pouvoir exercer

son autonomie en matière de soins, l’informa-

tion préalable, suffisante et compréhensible

du malade par un médecin praticien est indis-

pensable. Ce dialogue permet de comprendre

les situations de vie, les valeurs et les priorités

des patients.

– Dans les hôpitaux, les EMS, les cabinets mé-

dicaux, les services de soins à domicile, la ques-

tion des directives anticipées peut être abor-

dée avec les patients.

– Différents organismes (en particulier la FMH)

proposent des modèles de formulaires pou-

vant servir à préciser ses DA. L’auteur peut aus-

FLes directives anticipées en pratique

Le consentement

libre et éclairé

Le droit à l’information et à l’auto-

détermination est un principe fon-

damental de la relation entre patient

et médecin. A l’Hôpital du Jura, ce

principe est formalisé par un proces-

sus qui engage, d’abord le chirur-

gien puis l’anesthésiste à informer

de manière adéquate le patient sur le

diagnostic et l’opération proposée,

avec les résultats escomptés et les in-

convénients et risques possibles. Le

patient peut solliciter un deuxième

entretien. A l’issue de ce processus

d’information, le patient signe un

formulaire de consentement, ou de

refus. PETER ANKER

1

/

1

100%