Mutsamudu - Observatoire Villes Ports Océan Indien

Mutsamudu

(Comores)

OBSERVATOIRE VILLES PORTS OCEAN INDIEN

ANNEXE 06

Etude n°4

Etude de la

filière pêche

GRANDS

PÉLAGIQUES

dans les ports et les

villes portuaires de

l’océan Indien

Occidental.

2015

Etude n°4

Annexe 06

2

3

4

5

MUTSAMUDU

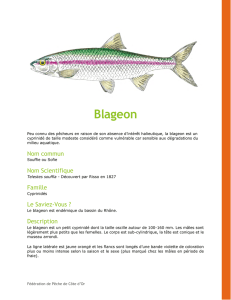

Les produits halieutiques constituent, avec les cultures d’exportation et les cultures vivrières,

l’essentiel de l’économie comorienne. La population est grande consommatrice de produits de la

mer qui peuvent constituer jusqu’à 90% de son apport en protéines. Les pêcheurs consacrent

entre 30% et 50% de leurs captures à l’autoconsommation, et la consommation moyenne de

poissons aux Comores est de 26kg/hab./an.

En 2011, le secteur de la pêche aux Comores a capturé 24 500 Tonnes de produits de la mer,

dont 19 500 Tonnes provenaient de la petite pêche, et 5 000 tonnes des pêcheries industrielles

étrangères (Smartfish, 2013). La pêche thonière industrielle aux Comores n’existe que dans le

cadre d’accords de pêche (APP) octroyés à des navires étrangers rattachés à l’Union européenne

et c’est moyennant des licences de pêche (estimation 735 000 US/an) que la ZEE du pays peut

être exploitée par ces flottes étrangères.

A l’exception du paiement pour des licences de pêche, le secteur de la pêche industrielle ne

procure aucun bénéfice direct à l’économie comorienne car sa production est débarquée dans

d’autres ports de la zone océan Indien sans transiter par les Comores. Cependant, une partie des

revenus des licences de pêche est redistribuée sur le territoire pour le développement du secteur

de la petite pêche à travers l’octroi de biens d’équipements.

La pêche nationale comorienne exclusivement artisanale, est pratiquée à bord de pirogues ou de

vedettes motorisées. Elle se concentre sur les espèces de thonidés autour des Dispositifs de

Concentration de Poissons (DCP) et sur les bancs libres dans un rayon de 25 miles des côtes

nationales, voire dans les eaux mozambicaines. Les 19 500 tonnes/an de captures issues de la

pêche nationale sont traitées par le mareyage local et commercialisées sur le marché national.

Les Comores (2170 km², 766.865 hab.), ou

l’Union des Comores est une république

fédérale d’Afrique australe située dans

l’archipel des Comores, au nord du canal du

Mozambique dans l’océan Indien.

L’archipel est composé de 4 îles, la Grande

Comore (Ngazidja), Anjouan (Ndzuani) Mo-

héli (Mwali) et l’île de Mayotte (Maoré), cette

dernière rattachée à la France mais

revendiquée par l’Union des Comores.

L’archipel détient un plateau continental et

une zone économique exclusive d’une surface

de 900km², où sont concentrés des stocks im-

portants de poissons de fond et pélagiques.

L’archipel des Comores a connu depuis 1975

de nombreux coups d’Etat et sécessions au

sein des différentes îles. Ce n’est que depuis

2008 que l’Union des Comores connaît une

stabilité politique et économique qui s’est

renforcée avec l’élection présidentielle en

2011. Ceci va favoriser le développement de

l’Union des Comores via différents projets

tels que la création de la Société Nationale de

Pêche (SNP) (CIA, 2013).

La croissance du PIB de l’Union des Comores

était de 3% en 2013. Elle est générée par les

investissements publics, les soutiens

financiers et les apports monétaires de la

diaspora comorienne, qui s’élèvent à environ

70 millions €/an, soit 15% du PIB national

pour 2011 (Smartfish, 2013). En outre les

Comores reçoivent des aides financières des

pays du Golfe et du Fonds Monétaire

International (FMI) pour soutenir l’économie

et assurer la stabilité du pays.

Plus de 80% de la population des Comores

dépend directement ou indirectement de

l’agriculture et de la pêche. En effet le secteur

primaire occupait 43.9% de la population en

2010 et le sous-secteur de la pêche 10%, soit

un total de 8 500 emplois fixes et environ

24000 emplois saisonniers (Smartfish, 2013).

!"# !

PIB

(2013 est.) 910 millions US$

PIB

per capita 1 300 US $

Chômage 13,5%

Revenu

na&onal 770 US $

Exporta&ons 19,7 millions US$

(CIA, WB 2013,BAD)

% du PIB (PPP) 4,3 %

% Emploi 6 %

SECTEUR

HALIEUTIQUE

PARTICIPATION DES

DIFFÉRENTS SECTEURS AU

PIB COMORIEN

DISTRIBUTION DES

PRODUITS HALIEUTIQUES

PAR FLOTTILLE

« La population est grande consommatrice de produits de la mer qui

peuvent constituer jusqu’à 90% de son apport en protéines.

Les pêcheurs consacrent entre 30% et 50% de leurs captures à

l’autoconsommation. »

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%