vingt-huit bâtiments exemplaires à basse consommation

Vingt-huit bâtiments exemplaires

à basse consommation

Jean-Marie ALESSANDRINI - Centre scientifique et technique du bâtiment

MAI 2009

prÉb4t

PROGRAMME DE RECHERCHE

ET D’EXPERIMENTATION

SUR L’ENERGIE DANS LE BÂTIMENT

ministère de l’écologie,

de l’énergie,

du développement durable

et de l’aménagement

du territoire

ministère du logement

ministère de l’économie,

des finances et de l’emploi

ministère de l’enseignement

supérieur et de la recherche

DÉPARTEMENT ÉNERGIE SANTÉ ENVIRONNEMENT

Division Energie – Pôle Performance Energétique des bâtiments

ESE/DE/PEB-08. 156N

OCTOBRE 08

Note de synthèse du descriptif de bâtiments

basse consommation

Jean-Marie Alessandrini

Ces dernières années les préoccupations environnementales ont incité de nombreux maîtres

d’ouvrage à réaliser des bâtiments qui visent une très faible consommation énergétique.

Une fois en fonctionnement ces bâtiments atteignent-ils les performances attendues ?

Quelles sont les clés de la réussite ? A l’inverse quels sont les points d’achoppement ? D’une

façon générale quels sont les enseignements à retenir ?

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions nous avons réalisé un recensement

d’opérations qui couvre le territoire métropolitain. 28 opérations, dans le résidentiel neuf et

rénové ainsi que dans le secteur tertiaire, ont été sélectionnées sur la base des

consommations d’énergie précisées dans la littérature ou déclarées par les maîtres

d’ouvrage et leur représentant. Chacune a alors été visitée puis a fait l’objet d’une fiche

descriptive avec un éclairage technique orienté sur la conception énergétique. Elles sont

réparties sur le territoire métropolitain avec une forte présence en région Rhône-Alpes, pour

laquelle on recense 13 opérations. Parmi les opérations retenues on relève une forte

présence, dans le tertiaire, de maîtres d’ouvrage publics (7/11) et, dans le résidentiel

existant, de bailleurs sociaux ou publics (5/6).

Nos principaux résultats sont présentés de façon à distinguer ce qui est remarquable de ce

qui est à surveiller et d’identifier les voies de recherche.

LES POINTS REMARQUABLES

Influence des messages et des actions institutionnels : Dès lors que notre recensement

s’est appuyé en partie sur les réseaux institutionnels (USH, programmes européens,

recensement de CETE, base HQE, label, etc.), ce constat doit être nuancé. Néanmoins, il

ressort que les postes de consommation concernés par la réglementation thermique font

l’objet d’une recherche d’économie d’énergie systématique dans les projets. Pour le

chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les

auxiliaires de production, distribution et émission associés, les solutions mises en œuvre

visent, d’une part, à limiter les besoins d’énergie, d’autre part, à réduire la consommation

en recourant à des systèmes énergétiques économes.

Le résultat le plus spectaculaire est obtenu sur la consommation pour le chauffage qui

approche le niveau d’un bâtiment BBC : Dans les logements visités, la consommation

d’énergie pour le confort thermique est de l’ordre de grandeur attendu pour les logements

2/6

ESE/DE/PEB-08. 156N

BBC. Pour le chauffage, la consommation oscille de 8 à 60 kWhep/m²shon/an avec une

moyenne à 35 kWhep/m²shon/an.

Les solutions techniques qui conduisent aux meilleures performances sur la consommation

globale sont listées ci-dessous.

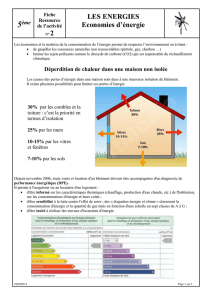

-Pour réduire la consommation d’énergie associée au chauffage les solutions les plus

économes s’appuient sur une conception qui va chercher à :

•limiter les déperditions à l’aide d’une enveloppe étanche, fortement isolée et

protégée par des espaces tampons des vents dominants, (entrée, garages) ou

par des haies végétales. Les enveloppes les moins déperditives sont isolées

avec des matériaux, naturels ou industriels, installés à l’extérieur ou sur

ossature bois. Elles disposent d’épaisseurs d’isolants importantes sur toutes les

surfaces, façades, pignons, plancher et toit. Les enveloppes les plus étanches

sont obtenues par l’assemblage de composants d’enveloppe industrialisés : les

défauts, généralement situés aux points sensibles, sont corrigés après contrôle

sur site.

•bénéficier des apports solaires en adaptant la taille des fenêtres à l’orientation,

petite au nord, grande au sud qui ouvrent parfois sur des espaces solarisés du

type loggias fermées, vérandas ou serres. Certaines solutions proposent des

parois « actives » qui associent l’isolation et la récupération des apports

solaires. L’air chauffé par le rayonnement solaire est capté dans un espace

solarisé, créé par des doubles fenêtres, puis soufflé dans la structure isolée par

l’extérieur.

•Favoriser le recours aux énergies renouvelables et à un système énergétique à

haut rendement. Les systèmes les plus courants sont la chaudière gaz à

condensation et la pompe à chaleur. Le chauffage bois vient souvent en appoint

d’un système électrique. Sur certaines opérations un plancher chauffant

alimenté en eau chauffée à l’aide de capteurs solaires est installé en zone jour.

De façon anecdotique un plancher rayonnant électrique est installé. L’isolation

de l’enveloppe est alors très importante (20 cm de laine minérale entre ossature

bois). Ce système est également présent dans des bâtiments d’enseignement à

occupation très intermittente avec peu de besoins en chauffage dans le sud de

la France.

•Adapter au mieux l’installation aux sollicitations thermiques. Une rénovation de

l’enveloppe sera complétée par la séparation des circuits de chauffage de façon

à distinguer les zones en fonction de leur besoins en chauffage suivant leur

orientation ou leur usage. Dans deux opérations le système énergétique est

différent, avec un plancher solaire direct dans la zone jour et un système gaz

classique dans la zone nuit.

-Pour réduire la consommation d’énergie liée au renouvellement d’air pour l’hygiène, les

solutions mises en œuvre visent à adapter les débits aux besoins (ventilation

hygroréglable, arrêt en inoccupation dans le tertiaire) et à récupérer la chaleur, interne

à l’aide d’un double flux, ou sur le sol avec un puits canadien. Dans quelques opérations,

des alternatives très ambitieuses de ventilation naturelle (cheminée d’extraction,

ouvrants spécifiques du type volet) ont été mises en place pour supprimer la

consommation des ventilateurs.

-Pour réduire la consommation d’énergie liée à la production d’eau chaude sanitaire le

recours au solaire thermique se généralise dans le résidentiel.

-Pour réduire la consommation d’énergie pour l’éclairage des locaux, en particulier dans

le secteur de l’enseignement et des bureaux, une recherche quasi systématique de

l’éclairement naturel intérieur a été recherchée. Dans le tertiaire, la présence de second

jour, de sheds ou de puits de lumière est fréquente. Par ailleurs, l’accent a été mis sur la

disposition des fenêtres et le choix des protections solaires en fonction des orientations.

3/6

ESE/DE/PEB-08. 156N

Le recours à des automatismes et à des lampes économes s’est également généralisé.

Les puissances pour l’éclairage dans les bureaux se sont abaissées, dans le meilleur des

cas, à 6 W/m². Le niveau de 500 lux, recommandé par les normes, est limité au poste

de travail par combinaison d’un éclairage de fond et de lampes d’appoint.

-La grande majorité des bâtiments visités ont été conçus de façon à s’affranchir de la

climatisation. La présence de protections solaires est quasi systématique. Celles-ci ont

l’objet d’une sélection soignée, suivant l’orientation, et ne sont installées qu’en

complément d’un important travail de conception. Dans les zones très exposées au sud,

la mise en œuvre de doubles murs avec une lame d’air ventilée permet de réduire les

apports solaires. Par ailleurs, on cherche à conserver l’inertie du bâtiment en conservant

des dalles bétons, qui sont parfois coulées sur une structure bois. Le puits canadien s’est

largement répandu et permet de bénéficier de l’inertie du sol en vue de rafraîchir l’air

neuf. Une minorité d’immeubles de bureaux utilisent un système de climatisation. Ceux

d’entre-eux qui consomment le moins ont recours à une pompe à chaleur réversible sur

nappe phréatique.

Ces solutions sortent du commun et leur mise en œuvre nécessite une étroite collaboration

entre les différents acteurs. La réalisation de ces projets est le résultat d’une volonté forte

et d’un accompagnement technique. Dans chaque opération la maîtrise de l’énergie a été au

cœur du projet dès sa phase de conception. La maîtrise d’ouvrage s’est faite assister dans

ses choix par un bureau d’étude ou un « spécialiste » énergie (AMO HQE ou énergie). Les

acteurs ont veillé à garder un équilibre ou un haut et même niveau de qualité dans tout le

processus de construction et de fonctionnement du bâtiment (conception, réalisation,

réception, exploitation) depuis la conception jusqu’au suivi des consommations avec des

ajustements de l’installation suite à des écarts de fonctionnement constatés.

Les meilleures performances ont été obtenues après un travail technologique qui associe

une démarche industrielle et la spécificité artisanale. La conception fait appel à la

modélisation numérique pour anticiper les performances et optimiser les solutions retenues.

Certains projets, de part la mise en place de techniques et process innovants, sont

considéré comme des prototypes. Ils sont alors l’objet d’expérimentations et d’un suivi

attentif. Par exemple, dans un des projets, 7 sondes ont été installées pour suivre le

système de ventilation. La première année sert de test. De la même façon que la

conception, qui combine approche numérique et expérimentale, la réalisation s’appuie sur

l’industrialisation et l’adaptation lors de la mise en œuvre sur chantier des éléments de

l’enveloppe et du système énergétique. Par exemple, l’industrialisation de certains

composants de l’enveloppe permet d’améliorer l’étanchéité à l’air du bâtiment et permet de

préserver l’isolant lors de la pose. Le savoir faire des acteurs de la construction, permet une

plus grande efficacité de la phase chantier en adaptant les solutions généralistes à chaque

situation (calfeutrement des coffres de volet roulant, des passages de gaine, pose des

fenêtres et calepinage des briques). Les tests à la réception sont un moyen de capitalisation

du savoir une fois les défauts identifiés et corrigés.

Il ressort un souci du détail qui devient un gage de qualité élevée de la conception et de la

réalisation. Tous les composants du bâti et du système sont traités avec un niveau de

qualité homogène lors de la phase conception et de la phase réalisation.

LES POINTS À SURVEILLER

La difficulté d’opérer un recensement exhaustif : le suivi des consommations n’est pas

systématique et il est délicat d’avoir un retour sur les consommations effectives. Notre

sélection a dû parfois être réalisée sur la base de calculs ou d’estimations. Les maîtres

d’ouvrage du secteur diffus, du type auto constructeur ou réseaux alternatifs, sont difficiles

à toucher dans la mesure où ils ne font pas partie des réseaux institutionnels et ne font pas

de publicité. Les consommations les plus facilement accessibles sont généralement la

consommation globale ou la consommation par fluide (électricité, gaz, eau, bois). Ces

informations ne nous ont pas permis de réaliser notre sélection par rapport aux critères

réglementaires ou des labels. Il est ainsi difficile de se rendre compte si le seuil de 50

kWhep/m²shon/an pour les usages réglementés est atteind dans le résidentiel.

4/6

ESE/DE/PEB-08. 156N

La consommation énergétique liée à l’activité et au nombre d’occupants devient majoritaire.

Par exemple, dans le tertiaire la bureautique peut représenter plus de 50% de la

consommation globale. Dans le résidentiel, les consommations d’eau chaude sanitaire sont

peu connues, très hétérogènes et dépassent majoritairement 40 kWhep/m²/an. Celles-ci

nous éloignent du seuil de 50 kWhep/m²shon/an exigé dans le label BBC pour les usages

réglementés. En fait seuls les grands logements, supérieurs à 200 m² ou les logements

dans lesquels les habitants limitent drastiquement leur consommation parviennent à un

niveau proche des références BBC. Les efforts pour réduire la consommation portent surtout

sur la production avec le recours au solaire thermique et moins sur les besoins. Il ressort

qu’une consommation unitaire par m² représente mal les besoins d’eau chaude sanitaire

associés au nombre d’occupant.

A partir de quel seuil une opération est-elle jugée performante dans l’existant suivant qu’il

s’agit d’une réhabilitation totale ou d’une rénovation par postes ? Les résultats du

recensement et la performance des bâtiments existants peuvent sembler limités. D’une part

l’objectif de 10 opérations à visiter et à décrire n’a pas été atteint, d’autre part, la

consommation d’énergie effective, lorsqu’elle est connue, est élevée. Ceci tient des critères

retenus pour la sélection : la très haute performance énergétique, qui suppose d’agir sur la

totalité du bâtiment du plan masse au suivi de l’installation via l’enveloppe et le système.

Dès lors la frontière entre le neuf et ce type de rénovation de l’existant, qui suppose de ne

conserver que la structure, est ténue. Parmi les opérations retenues un certain nombre de

projets ont cherché à améliorer l’enveloppe mais n’ont que partiellement rénové le système

de chauffage sans toucher aux autres postes (ECS, éclairage, auxiliaires, etc.). Il

conviendrait de mieux définir ce que l’on appelle « rénovation » et d’inclure une dimension

temporelle à l’indicateur de performance (A quel moment de la rénovation globale sommes-

nous ?). Ces résultats en demi-teinte et ce constat conforte la nécessité d’agir sur la

globalité des postes de consommations et sur la totalité du bâtiment si on veut atteindre la

performance énergétique recherchée dans des délais très courts.

Si les consommations d’énergie pour le chauffage ont été fortement diminuées, dans bien

des cas le confort thermique est jugé insuffisant en hiver par les occupants. Dans la plupart

des opérations pour réduire les besoins de chauffage, l’action a porté aussi sur la régulation

avec une température de consigne à 19°C en occupation, voire 18°C dans certaines

maisons individuelles. En conséquence, si l’occupant peut changer la consigne il le fait,

sinon il s’équipe, en particulier dans le tertiaire, avec des appareils électriques d’appoint.

L’augmentation de la consommation d’énergie doit être vue ici comme un moindre mal car

on s’expose à des risques électriques et/ou sanitaires suivant l’appareil d’appoint retenu. Ce

constat est corroboré par les normes de confort pour lesquelles, à 19 °C avec une activité

légère, y compris avec des vêtements d’hiver, le pourcentage d’insatisfaits des conditions

thermiques est de l’ordre de 20%. Pour le confort d’été le retour d’expérience est insuffisant

en particulier dans le tertiaire, l’été précédent n’ayant pas été chaud.

La recherche d’économie financière ne correspond pas toujours avec la logique de

fonctionnement des systèmes et ne conduit pas forcément à l’optimum énergétique. A

l’inverse il peut pousser à des fonctionnements en décalage par rapport à la logique de

fonctionnement de certains appareils. C’est particulièrement vrai avec le chauffage

électrique par plancher direct qui dispose d’une inertie de 2 à 4 heures. Il est utilisé comme

un plancher à accumulation avec un fonctionnement de nuit pour bénéficier d’une énergie

bon marché et arrêté le jour avec des relances occasionnelles. Son inertie est trop faible

pour pouvoir fonctionner selon ce principe, il n’est pas sûr que l’optimum énergétique et

économique soit atteint.

Sur les opérations visitées l’énergie électrique produite par panneaux photovoltaïques est

systématiquement revendue sur le réseau. Elle ne contribue pas à la diminution des

consommations énergétiques du bâtiment sur lequel elle est produite. Une approche limitée

à l’échelle du bâtiment permet-elle d’apprécier le gain énergétique de ce système ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

1

/

86

100%