en pdf

AUTOMATISMES

Jean-François MAZOIN

(Département Génie chimique-IUT Paul

Sabatier de Toulouse)

GC-AUL-C-01

page n°2

Sommaire

Sommaire ....................................................................................................................................... 2

Introduction.................................................................................................................................... 3

Chapitre 1 : Fonctions Logiques - Combinatoire............................................................................. 5

I. Variables Booléennes et Fonctions Logiques....................................................................... 8

I.1. Fonction Identité............................................................................................................... 8

I.2. Fonction Complément....................................................................................................... 9

I.3. Fonction ET...................................................................................................................... 9

I.4. Fonction OU..................................................................................................................... 9

I.5. Fonction NON ET (Nand)............................................................................................... 10

I.6. Fonction NON OU (Nor) ................................................................................................ 10

I.7. Fonction OU EXCLUSIF................................................................................................ 10

I.8. Fonction COINCIDENCE .............................................................................................. 11

II. Simplification des fonctions logiques................................................................................ 11

II.1. Postulats et théorèmes de l'algèbre de Boole. ................................................................. 12

II.2. Méthode de Karnaugh ................................................................................................... 12

II.3. Utilisation des combinaisons physiquement impossibles................................................ 14

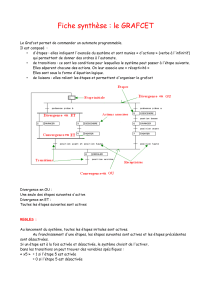

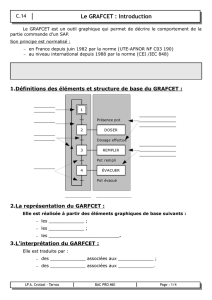

Chapitre 2 : Fonctions Séquentielles Conditionnelles : Grafcet ..................................................... 16

I. Description du Grafcet ...................................................................................................... 16

II. Exemple :.......................................................................................................................... 19

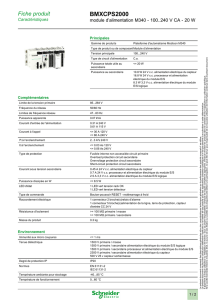

Chapitre 3 : L'Automate Programmable Industriel ........................................................................ 24

I. Structure des automates..................................................................................................... 24

II. Interfaces d'entrées et de sorties ........................................................................................ 25

page n°3

Introduction

On entend par automatismes tout ce qui met en œuvre des actions discontinues.

Appareillage procédé :

- Capteurs :

détection de seuils (LH)

détecteurs d'états (Flamme)

interrupteurs

- Actionneurs :

vannes Tout Ou Rien - TOR - (Ouverte ou Fermée)

moteurs - de pompe, d'agitation… - (Marche ou Arrêt)

lampes

Signaux :

Les signaux véhiculent une information discontinue, ils sont donc eux-mêmes discontinus. Ce

sont des signaux en tension du type "circuit sous tension" et "circuit hors tension". A l'inverse

de l'information sur une mesure, l'information sur un seuil ne requiert pas de précision, elle

exige simplement que l'on puisse différencier deux états. Les pertes de tension dans les lignes

entre le procédé et la salle technique ne constituent pas ici une perte d'information.

Ainsi, un message du type "seuil atteint" sera représenté par "circuit sous tension".

Loi de Commande :

Elle met en œuvre des fonctions logiques et ainsi est nettement plus simple à régler que la loi

de commande de la régulation continue.

Exemple : Si "seuil atteint" Alors "vanne TOR fermée".

Remarque : les automatismes portent également le nom d'automatique logique.

Technologies

Câblée : c'est l'ancienne technologie des automatismes, elle met en œuvre des contacts, des

relais, des bobines… Cette technologie est abandonnée au profit de technologies plus

modernes et plus souples. En effet, dans la technologie câblée, la loi de commande est figée

dans le câblage.

Programmée : elle fait appel à des outils d'informatique industrielle que l'on appelle les

automates programmables. Elle est de plus en plus systématiquement employée car grâce à

l'aspect de programmation de la loi de commande, celle-ci est très facilement adaptable aux

besoins et aux évolutions du processus.

page n°4

Applications :

Gestion des phases utilitaires d'un procédé comme le démarrage ou l'arrêt en décrivant et

automatisant l'ensemble des phases de ce démarrage ou de cet arrêt.

Elle se retrouvera également dans la gestion permanente des sécurités.

On voit que ces applications présentent une différence fondamentale : le temps. Le premier

cas est un procédé séquentiel. C'est à dire que la loi de commande doit intégrer le paramètre

temps, les actions sont gérées dans un ordre bien déterminé. Dans le deuxième cas, les

sécurités doivent être actives en permanence et leur apparition peut s'effectuer dans un ordre

indéterminé et à un instant indéterminé.

Il existe deux types de lois de commande :

Lois de commandes combinatoires

Lois de commande séquentielles

Lois de commandes combinatoires

Si = f ( ei )

Les sorties (actionneurs) sont une fonction logique des entrées (capteurs). On parle de loi de

commande combinatoire parce que les sorties résultent exclusivement de la combinaison des

entrées.

Lois de commandes séquentielles

Si = f ( ei , t ) ou Si = f ( t )

Les sorties (actionneurs) sont une fonction logique des entrées (capteurs) et du temps (degré

d'avancement de l'opération). On parle de séquentiel parce que la structure de la loi de

commande est définie par séquences. Cette chronologie devra être intégrée dans la loi de

commande.

Nous allons d'abord définir la logique combinatoire en utilisant le langage de programmation

"ladder" ou "à contact", héritage de l'automatique câblée. Nous verrons ensuite qu'il existe un

outil de programmation de logique séquentielle appelé le Grafcet. Grâce à cet outil, un

programme séquentiel peut être construit et la plupart du temps la programmation sur

automate sera effectuée sur Grafcet. Cependant, tous les automates n'intègrent pas le langage

Grafcet, nous verrons comment à partir de la structure Grafcet d'une application, mettre ce

programme en équations combinatoires.

page n°5

Chapitre 1 : Fonctions Logiques - Combinatoire

Exemple :

P max.

LSY

LSH

Le capteur LSH est un détecteur de seuil

pouvant délivrer un contact ouvert au repos

(normalement ouvert) ou un contact fermé

au repos (normalement fermé). L'organe de

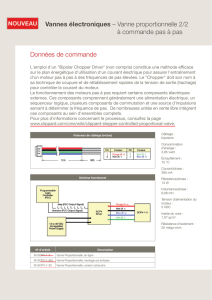

correction est une vanne pneumatique

fonctionnant sur du 0 de pression (pression

atmosphérique) ou une pression maximale

en général comprise entre 4 et 10 bar

relatifs. La commande pneumatique est

admise dans le servomoteur de la vanne

procédé au moyen d'une électrovanne sur

le circuit pression appareil. Cette

électrovanne de commande fonctionne en

général en 24 V continu.

LSY est un automate programmable ou

simplement un pilote électronique, son rôle

est d'assurer la loi de commande.

Câblages :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%