PARIS/INDUSTRIES 1750-1920

THOMAS LE ROUX

PARIS/INDUSTRIES 1750-1920

PARIS AU RISQUE DE L’INDUSTRIE

CLAIRE BARILLÉ

JEAN-FRANÇOIS BELHOSTE

FLORENCE BOURILLON

GUILLAUME CARNINO

JEAN-BAPTISTE FRESSOZ

FRÉDÉRIC GRABER

FRANÇOIS JARRIGE

NICOLAS PIERROT

BÉNÉDICTE REYNAUD

PAUL SMITH

MARIE THÉBAUD-SORGER

NIELS VAN MANEN

DENIS WORONOFF

CONTRIBUTIONS DE

sommaire

Introduction : les paris de l’industrie 6

Première partie - L’acclimatation industrielle : aux sources d’une politique (1750-1830) 9

L’industrie à Paris au XVIIIe siècle – Préventions industrielles – La révolution acide –

La révolution à Paris – Jean-Antoine Chaptal – La loi de 1810 et les pollutions industrielles –

Darcet ou la technique au secours de l’industrie – Delessert

Ce qu’industrialiser veut dire, le cas de la chimie (Jean-Baptiste Fressoz)

L’explosion de la poudrerie de Grenelle du 31 août 1794, premier grand accident industriel à Paris

(Marie Thébaud-Sorger et Claire Barillé)

Deuxième partie : Paris, capitale industrielle 45

La gloire de l’industrie – L’insertion urbaine – Les faubourgs industriels – Les zones insalubres –

Industrie et banlieue – L’axe Seine –

Canaux, chemins de fer, entrepôts : les points d’ancrage de l’industrie

Une chape de plomb sur les eaux parisiennes (Guillaume Carnino)

La Fabrique résiste à l’haussmannisation (Florence Bourillon)

Troisième partie : Ville laborieuse, ville dangereuse 77

Les machines à vapeur – Les usines à gaz – Poudres et explosifs – Incendies –

Paris en guerre industrielle

Usines textiles en feu au XIXe siècle (François Jarrige)

Les risques industriels d’incendie dans les centres urbains européens, fin XVIIe - début XX

e siècle

(Niels van Manen)

Quatrième partie : Les travailleurs de l’industrie 103

Espaces de travail, de la chambre à l’usine – Les corps au travail –

Villermé et les travailleurs de l’industrie – Accidents du travail et maladies professionnelles

L’opposition aux carrières à plâtre de Montmartre (Frédéric Graber)

Cinquième partie : Sécuriser l’industrie et la ville 127

Fire-proofing – La haute cheminée, indicateur de pollution –

La sécurité au travail – Les acteurs de la protection

Le Paris industriel des artistes, 1760-1914 (Nicolas Pierrot)

Images littéraires de l’industrie à Paris, de Balzac à Zola (Denis Woronoff)

Epiloque / conclusion 153

Le patrimoine de l’industrie à Paris (Paul Smith et Jean-François Belhoste)

Crédit des illustrations 158

Bibliographie 159

40 41

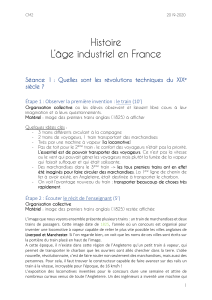

L’explosion de la poudrerie de Grenelle du 31 août 1794,

premier grand accident industriel à Paris

À l’aube du 31 août 1794 (14 fructidor an II), Paris se réveille au bruit d’une

incroyable déflagration : l’impressionnante explosion provient d’une poudre-

rie installée depuis quelques mois dans l’enceinte du château de Grenelle, sis

dans la plaine du même nom, à l’est du faubourg Saint-Germain. En effet, l’effort

de guerre mené par le gouvernement révolutionnaire de l’an II, en réponse aux

monarchies européennes coalisées, s’est particulièrement concentré à Paris. La

capitale se transforme en une immense fabrique d’armes et de munitions afin

de fournir les armées. Les savants se sont par ailleurs en grande majorité enga-

gés au service de la jeune république en danger et proposent toutes formes

d’innovations. Le contexte favorise donc l’expérimentation de nouveaux procé-

dés permettant une concentration et une intensification de la production armu-

rière. Sous la responsabilité des chimistes Chaptal et Bonjour, la manufacture de

poudre noire de Grenelle en est un fleuron.

Traditionnellement préparée avec un mélange de salpêtre, de soufre et de

charbon de bois, sa fabrication demeure dangereuse et il n’est pas rare que les

moulins à poudre explosent, entraînant quelques dégâts matériels, rarement des

morts. Ici cependant, le nouveau procédé technique mis au point par le chimiste

Carny – un des pionniers de la chimie industrielle – a permis un gain de temps

en simplifiant quelques étapes de fabrication (il n’y a plus de pilon mais un sys-

tème de mélange dans des barils) et augmentant la cadence de production mise

en œuvre ici à grande échelle (30 % de la poudre française y est produite l’été

1794). La manufacture tourne à plein régime et embauche massivement, non

sans choisir scrupuleusement de bons citoyens recommandés par les comités de

section, ou sélectionnés dans les différents districts afin d’intégrer la manufac-

ture comme élève de la nouvelle école des poudres et salpêtres. Fonctionnant

comme une véritable ruche, les ouvriers sont regroupés au sein d’ateliers – des

baraquements de bois construits en hâte – qui se partagent les étapes de la pro-

duction et du stockage, tandis que vont et viennent les ouvriers sous-traitants

d’entreprises de maçonnerie et de charpente travaillant à l’agrandissement de la

fabrique, ainsi que des marchandes d’eau-de-vie et autres denrées.

Devant le grand nombre de soldats partis au front et l’urgente nécessité de

trouver de la main-d’œuvre, la population de la fabrique augmente considéra-

blement et beaucoup de chargés de famille, la plupart entre 30 et 50 ans, se

font embaucher. Les pères de famille travaillent souvent avec un ou deux de leurs

enfants. Si ces derniers sont censés être âgés d’au moins 12 ans, en réalité des

enfants de 8 ans sont vraisemblablement employés à certaines tâches comme le

mouillage des toiles, tandis que les hommes dans la force de l’âge ou plus expéri-

mentés s’occupent des mélanges dans les tonneaux et des activités de transport

au sein de la manufacture (matière première, puis stockage au magasin). Dans un

contexte économique et social bouleversé par le phénomène révolutionnaire, le

salaire offert attire un monde ouvrier mélangeant journaliers, manœuvres, petits

artisans, citoyens engagés aux armées souhaitant quitter le front et travailler

près de leurs proches. La manufacture réquisitionne aussi des ouvriers pour leurs

savoirs spécifiques, tels les tonneliers de Dieppe par exemple, et puise dans le

vivier d’un large bassin parisien (tels les carriers de Vanves) faisant converger,

au-delà, les ouvriers saisonniers de la Savoie ou de la Creuse. À cette popula-

tion s’ajoutent également des travailleurs occasionnels dont la situation sociale

liée à l’économie d’Ancien Régime a basculé (perruquiers, tailleurs, jardiniers de

grandes maisons).

Quelle est l’origine de la catastrophe ? Elle ne fut jamais réellement détermi-

née, la rumeur faisant état d’un sabotage politique, d’une vengeance des robes-

pierristes tout juste écartés du pouvoir, ou encore d’un sabotage de l’ennemi.

De manière bien plus probable, l’accroissement du nombre d’ouvriers et de la

cadence de production (liée au changement technique de fabrication) combiné

à la chaleur et à de mauvaises manipulations en sont certainement les causes. Les

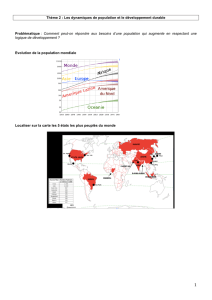

SCouche fils, Explosion de la poudrière de Grenelle le 14 fructidor an II (1794), gravure, s.d.

42 43

victimes sont extrêmement nombreuses, plus de 1300 dont 536 morts identifiés.

Pour autant, et malgré les impressionnants dégâts matériels de la fabrique, la

population parisienne demeure peu touchée hormis le voisinage proche dans

une zone contigüe à la poudrerie : quelques riverains sont blessés par la projec-

tion de gravats ou la chute d’un élément de leur maison, rien de comparable par

exemple aux destructions que connut Delft, le 12 octobre 1654, suite à l’explo-

sion d’un stock de poudre au cœur de la ville.

À la suite de l’explosion, un gigantesque incendie se déclenche, contre lequel

luttent pompiers et membres de la garde nationale ainsi que les nombreux volon-

taires venus en renfort, aidant non seulement à son extinction mais aussi à déga-

ger les cadavres des décombres. Si certains corps sont parfois méconnaissables,

une bonne fraction des ouvriers morts demeurant introuvables, sont portés

disparus. Quant aux blessés, les plus graves sont évacués dans les hôpitaux les

plus proches, principalement à l’infirmerie de la maison nationale militaire des

Invalides. Les moins touchés sont rapidement pansés et nombre d’ouvriers rega-

gnent ainsi leur logis, transis et en état de choc, découvrant au fil des heures

plaies, contusions, brûlures ou fièvre dont ils avertissent aussi vite que possible

les officiers de santé de leur section. Tandis que la manufacture se remet pro-

gressivement en marche, délocalisée sur d’autres sites, l’événement soulève, les

jours suivants, un immense mouvement de bienfaisance nationale et la collecte

de dons comme leur distribution s’organisent.

Considérées comme faisant leur devoir de citoyen au service de la patrie en

danger, les victimes sont assimilées au statut de soldat mort sur le front. Inspiré

par la grille des secours militaires, la loi publiée le lendemain de l’événement,

énonce le cadre des réparations tout en écartant d’emblée la question de la res-

ponsabilité. La gestion des accidents du travail par l’État est une première, bien

qu’il ait pu exister ponctuellement des formes de réparations liées aux activités

de travaux publics. Mais le système change de nature car aux dispositifs d’assis-

tance et de charité qui prévalent d’ordinaire sous l’Ancien Régime, la convention

y substitue un processus d’aide, organisé selon un principe d’équité complète-

ment nouveau. Les mêmes droits tarifés, hors de toute pratique discrétionnaire,

s’ouvrent pour quiconque fournit les pièces demandées dans le cadre de la loi.

Le processus resitue aussi la victime au sein du tissu social, en prenant en compte

l’ensemble des individus de la famille affectés par la perte d’un salaire. Dans un

premier temps les secours provisoires sont distribués autant aux blessés pendant

leur convalescence (sous réserves d’expertise de commissions de médecins) qu’à

leurs proches (femmes et parents âgés).

Par la suite, un système se met en place instaurant une compensation sur la

durée ; ainsi des pensions viagères sont établies pour les mutilés et les veuves,

assorties dans ce cas d’un supplément indexé sur le nombre d’enfants de moins

de 12 ans.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

1

/

55

100%