peut-on recourir à la politique budgétaire ? est-ce souhaitable

Au cours des dernières années, plusieurs arguments ont été avancés pour

remettre en cause le recours aux politiques budgétaires dans une optique de stabi-

lisation conjoncturelle. Les modèles inspirés de la théorie du cycle réel, qui postulent

que l’économie est toujours dans une situation d’équilibre global, concluent certes

à l’inutilité de la politique budgétaire ; mais, bien que dominant le paysage de la

macroéconomie théorique, ils ne sont guère fondés empiriquement. De même,

l’hypothèse d’équivalence ricardienne, qui nie tout effet des choix de financement

public sur l’épargne nationale ne semble pas pertinente en pratique. Les arguments

en termes d’économie politique, qui mettent en doute les capacités des élus à

décider promptement et efficacement des modifications budgétaires souhaitables,

sont sans doute beaucoup plus recevables. Ils conduisent à penser que les stabili-

sateurs automatiques budgétaires sont préférables aux politiques discrétionnaires.

Mais la puissance de ces stabilisateurs automatiques dépend de la structure des

systèmes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques. Or ceux-ci ont

été, notamment aux États-Unis, profondément modifiés depuis une vingtaine

d’années, dans un sens qui a atténué la stabilisation automatique. Il apparaît souhai-

table et possible d’en restaurer la puissance, par exemple en rendant les taux

d’imposition et, éventuellement, certains transferts aux ménages variables en

fonction de l’activité économique, selon des formules préétablies.

PEUT-ON RECOURIR

À LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE ?

EST-CE SOUHAITABLE ? *

Robert M. Solow

Professeur, Massachusetts Institute of Technology

Octobre 2002

Revue de l’OFCE 83

* Conférence présidentielle prononcée au XIIIeCongrès mondial de l’Association interna-

tionale des sciences économiques, Lisbonne, Portugal, septembre 2002. Traduction française de

Jacques Le Cacheux.

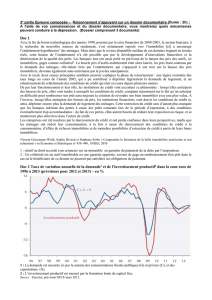

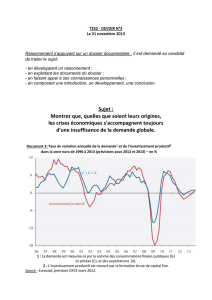

Après l’euphorie de l’année 2000 et l’exubérance de la bulle technologique, la

croissance de l’économie mondiale a nettement ralenti en 2001, entraînée par une

correction de l’investissement, après trop d’investissements insuffisamment rentables

et l’accumulation de surcapacités. Bien que la correction de la bulle et des surca-

pacités semble aujourd’hui presque achevée, les indices boursiers continuent de

s’effondrer en raison de l’incertitude et de la défiance généralisées. Cette chute,

l’aversion au risque qui en résulte et la dégradation des notations des entreprises

pèsent sur le financement de l’investissement. Dans ce contexte morose, le policy

mix contra-cyclique américain n’a pas eu les effets escomptés sur l’investissement,

mais il a soutenu la consommation des ménages. En revanche, dans la zone euro,

les agents n’ont pu compter sur un policy mix aussi favorable. La reprise observée

au premier semestre 2002 dans les grands pays industrialisés a manqué de vigueur.

2003 serait une année de croissance molle (1,8 % dans la zone euro et 2 % aux

États-Unis), en deçà de la croissance potentielle. La défiance envers les entreprises,

la difficulté de la politique monétaire américaine à relancer l’investissement et le

manque de réactivité de la politique économique en Europe inhiberaient des antici-

pations de croissance plus fortes. Il n’y aurait par conséquent pas de motif pour

les entreprises à investir vigoureusement.

Le retournement de l’activité au deuxième trimestre 2001 a amené un

ajustement de l’emploi qui, compte tenu de délais différents dans les pays, s’est

généralisé au début 2002. Dans un contexte où les salaires individuels sont restés

maîtrisés, la masse salariale distribuée a ralenti au cours de 2001. La consom-

mation a cependant soutenu la croissance aux États-Unis au premier semestre

2002, portée par le policy mix. En Europe, l’essentiel de la croissance au premier

semestre 2002 a été imputable à un ralentissement ou à un arrêt du déstockage.

Le policy mix n’a pas été un soutien de l’activité. Par ailleurs, aux États-Unis comme

en Europe, on a assisté à une baisse de l’investissement depuis 2001, due à des

difficultés de financement des entreprises. Celles-ci s’expliquent par plusieurs

L’ÉTÉ MEURTRIER

Perspectives 2002-2003

pour l’économie mondiale *

Octobre 2002

Revue de l’OFCE 83

* Cette étude a été réalisée au sein du département analyse et prévision de l’OFCE, par

une équipe dirigée par Xavier Timbeau et Eric Heyer et comprenant Hélène Baudchon, Odile

Chagny, Valérie Chauvin, Gaël Dupont, Amel Falah, Thierry Latreille, Sabine Le Bayon, Matthieu

Lemoine, Catherine Mathieu, Hervé Péléraux, Florian Pelgrin, Mathieu Plane, Christine Rifflart et

Paola Veroni. A également contribué à l’étude Françoise Charpin.

facteurs. Premièrement, le recul du prix des actifs a augmenté l’aversion pour le

risque des investisseurs et des épargnants, qui ont accru la part des actifs liquides

dans leur portefeuille au détriment des placements en actions. Deuxièmement, les

banques ont été contaminées par cette aversion au risque et, face à l’augmen-

tation du risque de défaut des entreprises, elles ont été plus réticentes à prêter

aux entreprises qu’aux ménages.

Face à l’effondrement des marchés boursiers, l’immobilier est apparu comme

une valeur refuge. Le dynamisme des prix de l’immobilier est une bonne nouvelle

dans la tourmente que connaissent aujourd’hui les prix des actifs. Il a limité la

baisse de la richesse nette des ménages aux États-Unis et au Royaume-Uni, et

empêché celle-ci en Europe, où le patrimoine financier des ménages est encore

peu important.

En Amérique latine, la croissance souffre particulièrement des craintes face au

risque financier depuis la crise argentine, qui se doublent aujourd’hui d’une crainte

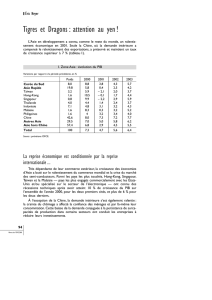

face au risque politique, notamment au Brésil. Au niveau mondial, seuls la zone

asiatique et les pays d’Europe de l’Est ont et tireront jusqu’en 2003 leur épingle

du jeu. L’Asie du Sud-Est a bénéficié du rebond du marché des semi-conducteurs

et de la croissance chinoise, qui attire massivement les investissements directs

étrangers. Le Japon, toujours pris dans une spirale déflationniste, voit ses exporta-

tions tirées par le dynamisme de ses partenaires, qui constituent son seul moteur

de croissance. Les pays d’Europe de l’Est se distinguent aussi dans l’économie

mondiale par leur dynamisme. La perspective de l’intégration dans l’Union

européenne des pays d’Europe de l’Est leur permet en effet d’attirer des investis-

sements étrangers dans un contexte de forte contraction de ceux-ci au niveau

mondial.

Division économie internationale

30

Revue de l’OFCE 83

Après trois années de forte croissance (3,6 % en moyenne de 1998 à 2000),

la France a connu un premier ralentissement en 2001 (1,8 %) qui se prolongerait

en 2002 (0,9 %). Pour 2003, l’économie française progressera de manière

modérée, à des rythmes très proches de ceux anticipés dans la zone euro. La

croissance pour l’année 2003 s’établirait à 1,8 % en moyenne annuelle. Elle

resterait inférieure à la croissance potentielle, même en fin d’année. L’année 2003

verrait ainsi le retour à une croissance molle, conséquence directe de la purge

sur les capacités de production, des incertitudes sur la politique monétaire, des

contraintes sur la politique budgétaire et d’un environnement extérieur morose.

FRANCE : FIN DE L’ÉCHAPPÉE

Perspectives 2002-2003

pour l’économie française *

Octobre 2002

Revue de l’OFCE 83

* Cette prévision a été réalisée à l’aide du modèle trimestriel de l’économie française,

e-mod.fr, par une équipe composée de Valérie Chauvin, Gaël Dupont, Éric Heyer et Mathieu

Plane. L’indicateur avancé est réalisé par Éric Heyer et Hervé Péléraux. La prévision tient compte

des informations disponibles à la fin septembre 2002 et intègre les comptes nationaux trimes-

triels de septembre 2002, à savoir le compte emplois-ressources jusqu’au deuxième trimestre

2002 et les comptes d’agents jusqu’au premier trimestre 2002. La prévision et le modèle reposent

sur les données et les concepts de la comptabilité nationale base 95 dans le cadre du SEC95.

Le modèle est estimé sur la période 1978-2000.

Octobre 2002

Revue de l’OFCE 83

DÉBAT SUR LES PERSPECTIVES

Jean-Paul Fitoussi

Les prévisions occupent une place particulière dans le débat public en

économie. Elles sont généralement considérées comme des prédictions,

qualifiées fréquemment d’optimistes ou de pessimistes, comme si elles dépen-

daient de l’humeur des équipes qui les réalisent. Certes, en un sens, la prévision est

un art tant elle dépend des signes précurseurs que nous livre le présent, de l’inter-

prétation des évolutions en cours, de la capacité des économistes de sélectionner les

informations pertinentes parmi celles, multiples, dont l’intérêt n’est qu’anecdotique.

Mais elle est surtout une science puisqu’elle consiste à déduire des informations dont

on dispose sur le présent une vision de l’avenir. Elle ne peut être formulée en dehors

d’un cadre général d’interprétation, c’est-à-dire d’une théorie qui met en relation les

informations que l’on privilégie et les variables que l’on cherche à prévoir.

Parmi ces informations, certaines, cruciales, ne sont pas vraiment disponibles car,

pour l’essentiel, elles dépendent de décisions à venir et qu’il n’existe pas vraiment

de théorie permettant de déduire des données existantes ce que seront ces décisions.

Il faut donc formuler des hypothèses alternatives et retenir celles qui nous paraissent

les plus vraisemblables. Dès lors, les erreurs de prévision peuvent avoir au moins

trois origines : une insuffisance d’information sur le présent, une mauvaise spécifi-

cation théorique, la non réalisation de certaines hypothèses. De surcroît, il existe une

incertitude irréductible au sens ou certains événements sont imprévisibles, alors même

que leur conséquence sur l’activité économique est déterminante. Voilà pourquoi les

chiffres associés à une prévision sont éminemment fragiles, qu’ils doivent être consi-

dérés comme conditionnels aux hypothèses que l’on formule, aux données dont on

dispose et au cadre théorique dans lequel on raisonne.

Il m’a donc semblé nécessaire que les prévisions réalisées par l’OFCE soient

publiées en même temps qu’un débat autour de ces prévisions. Cela offre le double

avantage de rendre explicite le doute inhérent à tout exercice de prévision pour les

raisons déjà exposées, et de participer au pluralisme nécessaire à l’indépendance et

au sérieux des études économiques. Une prévision, pour rigoureuse qu’elle soit, n’est

pas un exercice mécanique au terme duquel la vérité serait révélée, mais une

« histoire » raisonnée du futur délivrant des résultats incertains. Il est utile d’en

comprendre d’emblée les limites, pour ne point s’en servir comme d’un argument

d’autorité, à l’instar de ce qui est trop fréquemment le cas.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%