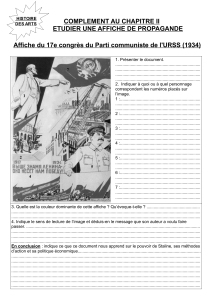

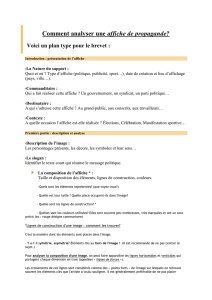

A. M. CASSANDRE

16° FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AFFICHE ET DES ARTS GRAPHIQUES DE CHAUMONT

A. M. CASSANDRE

du 21 mai au 24 juillet 2005

Espace d'exposition des Silos - Musée de la Crèche

visites actives et commentées sur rendez-vous

renseignements et réservations :

pôle graphisme, service des publics

les Silos, maison du livre et de l'affiche

7-9, avenue Foch

52000 Chaumont

tel : 03.25.03.86.82

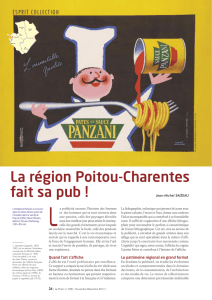

C'est à l'un des plus grands graphistes de l'entre-deux guerres que le

Festival rend hommage cette année : Adolphe Mouron, dit Cassandre.

Coproduite avec la Bibliothèque Nationale de France où elle sera visible

cet automne, cette rétrospective, la première en France depuis 1950,

réunit des œuvres emblématiques de son travail et conservées dans les

plus grandes institutions d'Europe.

Outre le fameux triptyque Dubo, Dubon, Dubonnet, emprunté au

Stedelijk Museum d'Amsterdam et mis en scène au musée de la crèche, la

plupart de ses affiches, pour certaines accompagnées de leur maquette,

sont présentées dans l'espace d'exposition des Silos. Elles nous permet-

tent de découvrir une période absente des collections chaumontaises et

d'interroger les relations qui existent entre l'art et la publicité.

Influencé par diverses tendances de l'art moderne, la photographie et

même le cinéma, Cassandre réussit, comme l'avaient fait en leur temps,

Jules Chéret, Toulouse-Lautrec et les tenants de l'Art Nouveau, à mettre

«l'art dans la rue ». Bien qu'ayant affirmé que l'affiche « exige du

peintre un complet renoncement », et cherché à « établir - comme le

rappellent les programmes d'arts plastiques du collège - une

communication claire, puissante, précise », ses messages visuels vont

toujours au-delà d’information objective ou réaliste.

Affichiste et créateur de caractères, mais aussi peintre, puis décorateur

de théâtre, Cassandre a non seulement été, selon les propos de son ami,

Blaise Cendrars, l' « un des plus fervents animateurs de la vie moderne »,

mais surtout l'un des fondateurs les plus marquants du graphisme actuel.

• ADOLPHE MOURON,DIT CASSANDRE (1901-1968)

« L'affiche n'est pas un tableau.

C'est avant toute chose un mot.

C'est le mot qui commande, qui

conditionne et anime toute la

scène publicitaire. Ce mot

autour duquel tous les éléments

graphiques s'ordonnent, ce mot

a seul le pouvoir de donner

à l'affiche son unité et sa

signification. »

Cassandre, de son vrai nom Adolphe Mouron, naît le 24 janvier 1901

à Kharkov, en Ukraine. Partageant son enfance entre la Russie et la

France jusqu’au début de la première guerre mondiale, il s’installe à

Paris où sa famille, chassée par la révolution bolchévique le rejoint.

Décidé, après de solides études classiques, à consacrer sa vie à la

peinture, il entre dans l’atelier de Lucien Simon à l’Académie Julian et

réalise des tableaux dans le style de Cézanne. Il fréquente l’Académie de

la Grande Chaumière et les Ateliers libres de Montparnasse dont il

apprécie l’esprit novateur. Preuve en est, l’intérêt qu’il porte, dès 1919,

aux recherches du Bauhaus.

C'est en 1922 qu'il signe ses premières affiches publicitaires de son

pseudonyme (Margarine Sadac, Pâtes Garres). Inspirées de

l'Expressionnisme allemand et du Sach Plakat (affiche-objet), elles

utilisent un langage simplifié et caricatural.

En 1923, il réalise une grande composition synthétique, Au Bûcheron, qui

lui apporte la célébrité à l'Exposition internationale des arts décoratifs de

1925. Reprenant à son compte la technique cubiste, il y développe une

méthode qu’il qualifie de « géométrique et monumentale ».

En 1924, il signe un contrat avec Hochard & Cie qui éditera ses affiches

jusqu'en 1927. Connaissant une période très féconde, il fait appel à Le

Corbusier, puis à Auguste Perret pour se faire bâtir une maison à la

hauteur de ses aspirations esthétiques. Si l'affiche offre alors au peintre

un moyen « de retrouver le contact perdu avec le public », elle exige

également de lui « un complet renoncement ». Conçue à l’échelle de la

rue, elle est construite à partir d'une structure géométrique et de tracés

r é g u l a t e u r s . L’utilisation de l’aplat renforce son impact visuel

(Pivolo, L'Intran).

La rencontre avec Maurice Moyrand, agent de l'imprimerie lilloise Danel, donne une nouvelle orientation à

son travail. Dès 1927, Cassandre commence à créer des caractères : le Bifur, en 1929 et l'Acier, en 1930

ainsi que le Peignot, en 1937. Dans ses affiches pour les trains (Nord Express, l'Etoile du Nord) et les

paquebots (le Normandie ou l'Atlantique), il exalte le monde moderne. Comme en écho au futurisme, vitesse

et mouvement le captivent. L'espace, distendu par une perspective linéaire très accusée, révèle des points

de vue audacieux hérités de la photographie ou du cinéma. En dépit d'une schématisation très abstraite qui

réduit ses personnages à des silhouettes (Dubo, Dubon, Dubonnet ou Triplex), ses images ne sont pas

dépourvues d'une certaine poésie. En effet, sous l'emprise d'un monde de plus en plus mécaniste, Cassandre

explore les possibilités expressives de la lumière. Si sa rencontre avec Balthus y est sans doute pour quelque

chose, son penchant pour le surréalisme est perceptible dans ses compositions épurées qui magnifient les

objets (Chaussures Unic) et rendent les paysages idylliques (Ecosse,Angleterre).

Bien qu'ayant posé, avec Charles Loupot les fondements de l’affiche moderne,

notamment au sein de l'Union des Artistes Modernes et de l'Alliance Graphique,

Cassandre atteint par un désenchantement perceptible depuis la fin des années

30, abandonne le monde de la publicité. De 1938 à 1950, après une rétrospec-

tive de ses travaux au musée d’Art moderne de New-York et un

contrat avec Harper’s Bazaar, il se consacre au décor de théâtre.

En 1968, malgré un retour au graphisme (créations de caractères pour Olivetti

et du logo d’Yves Saint-Laurent), Cassandre, inquiété par ses projets qui

n’aboutissent pas, met fin à ses jours.

Professeur de publicité graphique à l'Ecole des arts décoratifs puis à l'Ecole d'art

graphique, ses principaux élèves ont été Raymond Savignac, Bernard Villemot

et André François.

© Mouron.Cassandre

© Mouron.Cassandre

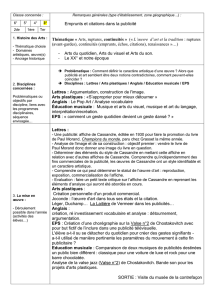

• LES RELATIONS ENTRE L’AFFICHE ET LA PEINTURE

« Il est malaisé de situer l'affiche parmi les arts plastiques, et d'en définir le rôle. Les uns l'assimilent à la

peinture et se trompent, les autres la classent parmi les arts décoratifs et se trompent également. Elle ne peut

être ni un tableau de chevalet ni un décor de théâtre, mais autre chose, quoique se servant parfois des moyens

de l'un et de l'autre. L'affiche exige du peintre un complet renoncement. Il ne peut s'exprimer en elle ; le

pourrait-il, il n'en a pas le droit.

La peinture est un but en soi. L'affiche n'est qu'un moyen, un moyen de communication entre le commerçant et

le public, quelque chose comme le télégraphe. L'affichiste joue le rôle du télégraphiste : il n'émet pas de

messages, il les transmet. On ne lui demande pas son avis, on lui demande d'établir une communication claire,

puissante, précise.

Sans doute s'agit-il d'un message plastique. Mais si l'affichiste emploie les moyens du peintre, ils cessent d'être

pour lui moyens d'expression individuelle, pour devenir langage anonyme, une sorte de code international,

l'alphabet Morse du télégraphiste.

Un jour peut-être ce télégraphiste aura-t-il à transmettre S.O.S. Ce jour-là, sans doute, malgré lui, son

message emportera dans son angoisse un peu de lui-même. Mais à l'autre bout du monde, dans le tumulte de la

ville, à travers la voix tonitruante, informe, inhumaine du haut-parleur, qui donc pourra percevoir les

battements de son cœur ? »

Ensuite, elle a inspiré des peintres tels que Bonnard et Lautrec qui

partagent leur activité entre création graphique de caractère

publicitaire et création picturale « pure ».

Elle trouve, au tournant du siècle, son aboutissement dans l’Art

Nouveau avec Eugène Grasset et Alphonse Mucha qui, en suivant les

préceptes de William Morris, y décèlent un nouveau moyen « d’élever le

goût du public ». Elle commence à pénétrer dans les ateliers des

peintres et y exerce une influence sur leurs oeuvres. Collectionneur

d’affiches et grand admirateur de Chéret, Georges Seurat transpose

dans ses peintures les thèmes et les motifs iconographiques véhiculés

par l’imagerie du spectacle.

Bien que les unes soient nées d’un besoin désintéressé et les autres de

la nécessité « d’établir » avec le consommateur « une communication

claire, puissante, précise » comme l’envisage Cassandre, de nombreuses

relations peuvent être tissées entre l’affiche, art du multiple, et

l’oeuvre unique.

Généralement minimisée car située parmi les arts « mineurs » ou

rejetée car accusée d’avoir été conçue sous le signe du mercanti-

lisme, l’affiche entretient cependant d’étroites relations avec les

oeuvres artistiques.

Dès l’origine, elle a été crée par des illustrateurs et des peintres

reconnus pour leur habileté à produire des images et leur familiarité

avec les techniques d’impression (Daumier, Gavarni, Cham, Doré,

Manet, Grandville...).

Elevée au rang d’un nouvel art populaire dans la seconde moitié du

XIXèsiècle, elle doit à Jules Chéret, considéré comme le père de

l’affiche moderne et surnommé par Manet, le “Watteau des rues”, ses

lettres de noblesse. Saisissant instinctivement le rapport entre

l’objet à faire désirer et la femme, objet de désir, il élabore un type

féminin et fait de l’affiche un objet de séduction en lui appliquant les

principes de la « grande peinture ». Il s’inspire des peintres dont il a

admiré les oeuvres au musée du Louvre et dont les reproductions

ornent les les murs de son atelier: Watteau et Fragonard pour la

légèreté du trait, Turner pour les fondus de couleurs, Tiepolo pour

l’art de la composition.

• LES RÉFÉRENCES À L’AFFICHE DANS LA PEINTURE

Tout au long du XXè siècle et

même encore aujourd’hui, les

artistes n’ont cessé de faire

référence à l’affiche, voire de

l’utiliser comme matériau dans

leurs productions.

Albert Marquet,

Les Affiches à Trouville, 1906

René Magritte, Alfa-Romeo, 1924

Robert Delaunay,

L’Equipe de Cardiff, 1912-13

Tom Wesselmann, Still Life N°24, 1962

Sonia Delaunay,Dubonnet, 1920

Francis Picabia, Y’a bon, 1920

(peinture et collage)

Joan Rabascall, Dialogue,

1967 (peinture et collage)

Jacques Mahé de la Villeglé, Boulevard de la

Villette, 1971 (affiches décollées)

Charles Demuth,

Buildings, Lancaster, 1930

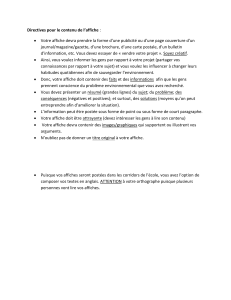

• LES RÉFÉRENCES À L’ART DANS L’AFFICHE

En même temps qu’elle exerce

son influence sur les arts,

l’affiche ne cesse d’en suivre les

mouvements les plus significa-

t i f s . De l’Art Nouveau à l’art

contemporain, en passant par les

avant-gardes du début du siècle,

les exemples ne manquent pas. A

l’instar de Cassandre, qui comme

Magritte ne se consacre à la

peinture qu’après s’ëtre

intéressé à l’affiche, beaucoup

d’affichistes transposent, citent

et détournent des oeuvres

célèbres dans leurs publicités.

Alfons Mucha et Gustave Klimt Leonetto Cappiello et le vampire de Murnau

Cassandre et Giacomo Balla

El Lissitzky et Vladimir Tatline

Klaus Staeck et Manet

Makoto Saito et Yves Klein Canon et Andy

Warhol

La Laitière et Jan

Vermeer de Delft

Les biscuits Lu et Vincent Van Gogh

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%