le cancer de la prostate

//

FORMATION CONTINUE

LE CANCER DE LA PROSTATE

DÉPISTAGE ENCORE PERTINENT EN 2014 ?

Lors de sa visite habituelle, Monsieur Provencher, 66 ans, vous informe que son voisin vient

de recevoir un diagnostic de cancer de la prostate métastatique. Il a effectué quelques recherches

sur Internet et vous demande aujourd’hui un dosage d’APS. Allez-vous le lui prescrire ?

Catherine Sperlich et Trung Nghia Nguyen

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme,

en atteignant un sur sept. Au cours des dernières années,

le US Preventive Services Task Force, le Collège des

médecins du Québec ainsi que plusieurs autres agences

gouvernementales ont émis des recommandations remet-

tant en question la pertinence du dépistage du cancer de

la prostate, du moins sur une base populationnelle systé-

matique1-4. Nous vous offrons un point de vue oncologique

sur ce débat.

DOCTEUR, MON VOISIN A LE CANCER

DE LA PROSTATE, DOIS-JE M’INQUIÉTER ?

Le dépistage du cancer de la prostate au moyen du dosage

sanguin de l’antigène prostatique spécifique (APS) sert à

déterminer le degré de risque et ainsi à repérer les hommes

qui ont besoin d’une évaluation plus approfondie. La recher-

che à ce sujet a regroupé principalement des hommes de

55 à 70 ans dont l’espérance de vie était d’au moins dix à

quinze ans. Les données longitudinales de plus grandes

études à répartition aléatoire (ERSPC, PLCO, Göteberg)

montrent un effet bénéfique, mais modeste du dépistage sur

la mortalité propre à ce cancer. Toutefois, elles ne révèlent

aucun effet sur la survie globale. Plus spécifiquement,

l’étude European Randomised Study of Screening for Pros-

tate Cancer (ERSPC) a observé une baisse de la mortalité

liée au cancer de la prostate de 21 % sur un suivi de onze

ans, sans accroissement de la survie globale5,6. L’étude de

Göteberg, menée en Suède et incluse dans l’étude ERSPC, a

quant à elle noté une diminution de la mortalité attribuable

au cancer de la prostate de 44 % après quatorze ans7. À l’op-

posé de ces résultats, l’étude Prostate, Lung, Colorectal

and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO), réalisée aux

États-Unis, n’a pas révélé de réduction de la mortalité par

cancer de la prostate après treize ans par suite d’un dépis-

tage annuel8. Les données modélisées de l’étude ERSPC

suggèrent à long terme un accroissement plus important

de la survie6,9 (tableau I2).

Puisqu’un dépistage à large échelle du cancer de la pros-

tate ne comporte qu’un avantage modeste, une stratégie

individualisée en visant la détection précoce paraîtrait

plus souhaitable. En plus de cibler les hommes de 55 à

70 ans, dont l’espérance de vie dépasse dix ans, on pourrait

aussi l’envisager à partir de 45 ans dans certains groupes

de patients dont le risque est plus élevé : hommes comp-

tant un parent du premier degré ayant un cancer de la

prostate, particulièrement s’il est survenu avant 65 ans ;

hommes de race noire et hommes porteurs de mutation

des gènes BRCA1 ou BRCA2. Le scénario inverse s’ap-

plique aux patients atteints de maladies concomitantes

limitant à la fois leur qualité de vie et leur longévité et dont

la survie probable est inférieure à dix ans comme ceux

souffrant d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance rénale

grave nécessitant une dialyse ou d’un cancer métastatique

autre. On devrait ainsi s’abstenir de leur proposer le dépis-

tage. À titre de référence, les lignes directrices 2013 du

Collège des médecins du Québec ne recommandent pas

le dépistage du cancer de la prostate chez les patients de

plus de 70 ans, ni chez ceux dont l’espérance de vie est

estimée à moins de dix ans2.

//

FORMATION CONTINUE

La Dre Catherine Sperlich et le

Dr Trung Nghia Nguyen, hémato-oncologues,

exercent au Centre intégré de cancérologie

de la Montérégie de l’Hôpital Charles-Le Moyne

et sont professeurs d’enseignement clinique

à l’Université de Sherbrooke.

TABLEAU I

NOMBRE DE DÉPISTAGES*

ET DE DIAGNOSTICS† NÉCESSAIRES

POUR ÉVITER UN DÉCÈS PAR CANCER

DE LA PROSTATE

11 ans de suivi médian Extrapolation à vie

NNS 1055 100

NND 37 7

*Number needed to screen (NNS) ; †Number needed to diagnose (NND)

Source : Collège des médecins du Québec. Le dépistage du cancer de la

prostate – Mise à jour 2013. Lignes directrices du Collège des médecins

du Québec. Montréal : Le Collège : 2013. Site Internet : www.cmq.org/fr/

Public/Profil/Commun/Nouvelles/2013/~/media/Files/Lignes/Lignes-

depistage-cancer-prostate-2013.pdf?51429. Reproduction autorisée.

33

lemedecinduquebec.org

Évidemment, en présence de symptômes urinaires (dif-

ficulté mictionnelle, pollakiurie, rétention d’urine ou

métastases osseuses), la notion de dépistage n’est plus de

mise. Ces éléments cliniques devraient déclencher plutôt

un bilan diagnostique incluant le dosage de l’APS et tout

autre test approprié.

QUELS TESTS DOIS-JE SUBIR ?

Parmi les tests de dépistage du cancer de la prostate, on

trouve le toucher rectal et le dosage de l’APS dans le sang.

Le toucher rectal permet de repérer des nodules supé-

rieurs à 0,2 ml dans la zone périphérique de la prostate.

Jusqu’à 18 % des cancers de la prostate seraient découverts

sur la base d’un toucher rectal anormal seul. En association

avec un taux d’APS de 2 ng/ml, le toucher rectal anormal

aurait une valeur prédictive positive de 5 % à 30 %. Il existe

également un lien entre la découverte d’un nodule et la

possibilité d’un cancer de la prostate dont le grade de Glea-

son est plus élevé. Ainsi, un nodule palpable au toucher

rectal indiquerait un cancer de la prostate déjà de stade T2

selon le système TNM (Tumors, Lymph Node, Metastasis).

Lorsque le taux d’APS est élevé, mais que le toucher rectal

est normal, le cancer serait alors de stade T1.

L’APS constitue un marqueur spécifique à la prostate, mais

non au cancer. En effet, l’augmentation du taux d’APS peut

être le signe d’une hypertrophie bénigne de la prostate ou

d’un autre problème d’inflammation de la prostate. Il faut

se rendre compte que l’APS est un paramètre continu. Bien

que le risque de cancer soit plus important lorsque les

valeurs sont plus hautes, il est possible, mais rare, d’avoir

un cancer de la prostate lorsque les valeurs sont faibles.

Un premier résultat peu élevé au dosage de l’APS per-

met de repérer un groupe de patients à très faible risque,

de sorte qu’un dépistage ultérieur deviendrait discutable

(tableau II5,6,8,10).

L’intervalle idéal entre les divers dosages d’APS reste

controversé puisque ce paramètre n’était pas très homo-

gène parmi les grandes études à répartition aléatoire. On

pourrait raisonnablement répéter les dosages tous les

deux ans et moduler cet intervalle entre un et quatre ans

selon le risque du patient par rapport à la moyenne.

Le seuil à partir duquel une valeur d’APS est considérée

comme élevée est également variable selon les différents

protocoles. À titre d’exemple, l’étude PLCO utilisait un seuil

d’APS comme indication d’une biopsie de la prostate à

3 ng/ml alors que la plupart des centres de l’étude ERSPC

fixaient le seuil à 4 ng/ml.

Il peut donc devenir complexe de décider de procéder ou

non au dépistage du cancer de la prostate en raison de ces

multiples facettes et controverses. Afin de mieux aider

les patients à en arriver à une décision personnalisée, le

médecin dispose de plusieurs outils cliniques. Le Collège

des méde cins du Québec a produit un dépliant intitulé : « Le

dépistage du cancer de la prostate : une décision qui VOUS

appartient ! »11. Une boîte à décision intitulée : « Le dosage

de l’antigène prostatique spécifique (APS) pour le dépis-

tage du cancer de la prostate »2 ainsi que le site Internet

www.prostatecancer.ca peuvent s’avérer fort utiles pour

informer les patients.

SI MON TAUX D’APS EST ÉLEVÉ,

QUE POURRAIT-IL M’ARRIVER ?

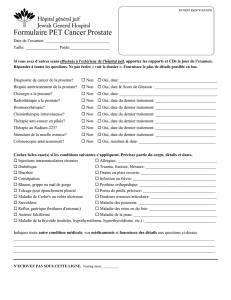

En présence d’un taux d’APS élevé, le patient est dirigé

vers un urologue qui discutera avec lui du rôle de la biop-

sie. Au moins huit échantillons doivent être prélevés sous

guidance échographique et envoyés en pathologie dans le

but de diagnostiquer le cancer, un adénocarcinome dans

99 % des cas.

La biopsie peut entraîner des coûts et des risques non négli-

geables, notamment en ce qui a trait à l’intervention, au

sur diagnostic et au traitement. Des infections conduisent

parfois à l’hospitalisation du patient dans de 0,6 % à 4,1 %

des cas12. Une étude a établi à 33 % le taux de complica-

tions modérées ou graves, comme la douleur, la fièvre et les

symptômes urinaires13. La mortalité associée à l’intervention

TABLEAU II TRÈS FAIBLE RISQUE DE CANCER DE LA PROSTATE5,6,8,10

Études Valeur d’APS et risques cliniques

PLCO h APS , 1 : risque , 0,6 % de cancer de la prostate sur six ans8

ERSPC h APS , 1 , NNS* : 24 642 et NNT† : 7245,6

MALMO h Sur 21 277 hommes, 75 % ont eu un taux d’APS , 1 à 45 ans. De ce groupe, moins de 1 % sont morts du cancer

de la prostate métastatique sur quinze ans.

• Si 2e dosage de l’APS , 1 : moins de 0,2 % de décès par cancer de la prostate métastatique

• Si 3e dosage de l’APS , 1 : risque de décès très faible, dépistage devient discutable10

* Nombre de dépistages nécessaire ; † nombre de patients à traiter

34

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 11, novembre 2014

//

FORMATION CONTINUE

à l’intérieur de trente jours est toutefois rare (0,09 % selon

les données d’un registre canadien)14. La notion de surdia-

gnostic fait référence à la découverte, grâce au dépistage,

de problèmes qui ne sont pas cliniquement significatifs. Le

taux de surdiagnostic lié au dépistage du cancer de la pros-

tate est de quelque 40 % parmi les cas trouvés par dosage

de l’APS2.

Les risques du traitement local du cancer de la prostate

dé pendent de la modalité utilisée. Ainsi, une prostatectomie

radicale comporte un taux de mortalité opératoire d’en-

viron 0,5 % et entraîne de 40 % à 50 % de complications

sexuelles et de 10 % à 20 % de problèmes urinaires chez

les hommes traités2. La radiothérapie externe, quant à elle,

peut mener à un taux de troubles érectiles de 20 % à 45 %,

d’incontinence urinaire de 2 % à 16 % et de problèmes in tes-

tinaux de 6 % à 25 %15.

La biopsie servira aussi à établir le score de Gleason, un fac-

teur prédictif du degré d’agressivité du cancer, de manière à

connaître les catégories de risque. Un cancer de faible risque

serait classé T2a ou moins lorsque le score de Gleason est

d’au plus 6 et le taux d’APS, inférieur à 10. Un cancer de

risque élevé serait plutôt classé T2c ou plus lorsque le taux

d’APS est supérieur à 20 ou que le score de Gleason est de

8 ou plus (tableau III16). Ces paramètres aideront à préciser

si des examens d’imagerie additionnels sont nécessaires,

comme une scintigraphie osseuse (pour les métastases

TABLEAU III CATÉGORIES DE RISQUE DU CANCER DE LA PROSTATE LOCALISÉ

Catégorie de risque

Score

de Gleason

Stade

clinique

APS

(ng/ml)

Caractéristiques

de la biopsie

Densité

de l’APS

Très faible < 6 et T1c et , 10 et Moins de 3 carottes

positives ; < 50 % cancer

de toutes les carottes

< 0,15 ng/ml/g

Faible < 6 et T1c, T2a et , 10

Intermédiaire 7 ou T2b ou 10 – 20

Élevé 8 – 10 ou T2c ou . 20

Source : Nelson JB. Observation for clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol 2014 ; 32 (13) : 1295-8. Reproduction autorisée.

TABLEAU IV OPTIONS DANS LA PRISE EN CHARGE D’UN CANCER DE LA PROSTATE LOCALISÉ

Prise en charge Description Indications Risques Avantages

Observation

(watchful waiting)

Sans biopsie

systématique ; palliation

lors de l’évolution

du cancer

Risque de très faible

à faible et espérance

de vie estimée de moins

de dix ans

Évolution néoplasique Éviter les eets néfastes

d’un traitement radical

Surveillance active Biopsies systématiques ;

intervention à visée

curative lors de

l’évolution du cancer

Risque de très faible

à faible et espérance

de vie estimée de plus

de dix ans

Évolution du cancer ;

risques associés à la biopsie

de surveillance (septicémie)

Éviter les eets néfastes

d’un traitement radical

Intervention

chirurgicale

Prostatectomie radicale

avec diérentes

techniques

Espérance de vie

estimée de plus

de dix ans

Incontinence, troubles

érectiles

Établir le stade définitif

et faire l’exérèse

complète de la prostate

Radiothérapie 6

hormonothérapie

Radiothérapie

externe, curiethérapie,

protonthérapie

Espérance de vie

estimée de plus

de dix ans

Trouble mictionnel, glande

prostatique en place : risque

de récidive, rectite, cystite

et sténoses radiques

Diminuer le risque

d’incontinence par

rapport à la chirurgie

Source : Nelson, JB. Observation for clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol 2014 ; 32 (13 ) : 1295-8. Reproduction autorisée.

35

lemedecinduquebec.org

osseuses) ou une tomodensitométrie abdominopelvienne

pour évaluer la présence ou l’absence d’adénopathies. L’ap-

proche thérapeutique sera ainsi déterminée selon l’âge, les

maladies concomitantes et l’espérance de vie.

Les études ont montré que le dépistage est surtout associé

à la découverte d’un cancer localisé (RR de 1,79) et, dans un

degré moindre, d’un cancer avancé (RR de 0,80). À la suite

d’un diagnostic de cancer de la prostate localisé, différentes

options de prise en charge peuvent être évoquées, notam-

ment l’observation, la surveillance active, la prostatectomie

radicale et la radiothérapie (tableau IV16). L’espérance de

vie estimée, les autres maladies du patient, le risque d’un

cancer évolutif ainsi que les effets indé sirables de chaque

intervention comptent parmi les facteurs dont il faut tenir

compte dans le processus décisionnel16 (ta bleau IV16). Les

dernières années ont vu émerger la stra tégie de surveil-

lance active d’un cancer de la prostate localisé à faible

risque d’évolution. Il s’agit de reporter le moment du

traitement définitif afin d’éviter les effets néfastes des

interven tions. Cette approche nécessite un suivi attentif

associé à la répé tition des touchers rectaux, du dosage

de l’APS et des biopsies de la prostate (souvent chaque

année). Elle vise à réduire au minimum les traitements

excessifs, sans pour autant compromettre la survie à long

terme. Plusieurs nouveaux tests permettront possible-

ment de mieux distinguer les patients ayant un cancer

plus agressif de ceux où la surveillance active est appro-

priée, notamment les tests de l’oncotype DX spécifique à

la prostate, Prolaris ou PCA3 (surexpression de Prostate

Cancer Antigen 3). Certains patients peuvent ressentir de

l’anxiété en se sachant atteints d’un cancer de la prostate

non traité et décider, après quelques années, de passer au

traitement curatif, soit une intervention chirurgicale ou

la radiothérapie. La surveillance active est différente de

l’observation (watchful waiting), cette dernière consistant

à observer un patient souffrant d’une maladie localisée

asymptomatique qui ne bénéficierait probablement pas

d’un traitement radical, soit en raison d’une espérance de

vie plus courte du patient ou de maladies concomitantes

importantes. Lorsqu’on choisit l’observation, un traitement

palliatif, par exemple à base d’hormonothérapie, est institué

dès qu’une évolution du cancer est notée. Par ailleurs, tant

la prostatectomie radicale que la radiothérapie peuvent

offrir un potentiel curatif, mais ont des effets indésirables

qui leur sont propres. La décision thérapeutique découle

évidemment d’un consentement libre et éclairé après dis-

cussion, avec le patient, des avantages et inconvénients de

chaque stratégie. La découverte d’un cancer incurable au

moment du dépistage représente malheureusement l’échec

de cette stratégie à prévenir la mortalité attribuable à cette

maladie. Le diagnostic par le dépistage plutôt qu’à l’appari-

tion de symptômes est toutefois certainement avantageux

en ce qui a trait à la morbidité attribuable au cancer. De

plus, grâce aux progrès des dernières années dans le trai-

tement du cancer de la prostate métastatique, la qualité de

vie autant que la survie des patients se trouvent améliorées.

CONCLUSION

Bien que les études actuelles ne montrent probablement

pas suffisamment d’avantages à instaurer un processus de

dépistage systématique dans la population, comme celui

qui existe pour le cancer du sein, les données probantes

penchent tout de même pour un dépistage personnalisé

après consentement éclairé. Malheureusement, au Qué-

bec, beaucoup d’hommes n’ont pas accès à un médecin

de famille de façon régulière ou ne font affaire qu’avec un

service de consultation sans rendez-vous. Les patients

les plus en forme et possiblement les plus susceptibles

de bénéficier d’un dépistage risquent ainsi d’échapper à

un diagnostic au moment opportun alors qu’un dépistage

systématique aurait pu les rejoindre.

RETOUR AU CAS DE MONSIEUR P.

Après vos explications judicieuses et un toucher rectal

normal, Monsieur Provencher a pris le temps de réfléchir.

À la visite subséquente, il opte pour le dosage sanguin de

l’APS. Son résultat étant de 4,8 ng/ml, vous le dirigez en

urologie pour une évaluation clinique plus approfondie. //

Date de réception : le 30 mai 2014

Date d’acceptation : le 13 juin 2014

La Dre Catherine Sperlich et le Dr Trung Nghia Nguyen n’ont signalé

aucun intérêt conflictuel

BIBLIOGRAPHIE

1. Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force. Screening for prostate cancer:

US Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Inter

Med 2012 ; 157 (2) : 120-34.

2. Collège des médecins du Québec. Le dépistage du cancer de la prostate –

Mise à jour 2013. Lignes directrices du Collège des médecins du Québec.

Montréal : Le Collège ; 2013. Site Internet : www.cmq.org/fr/Public/Profil/

Commun/Nouvelles/2013/~/media/Files/Lignes/Lignes-depistage-can-

cer-prostate-2013.pdf?51429 (Date de consultation : le 29 mai 2014).

3. Mottet N, Bastian PJ, Bellmunt J et coll. Guidelines on Prostate Cancer. Euro-

pean Association of Urology. Arnhem : L'Association ; 2014. Site Internet :

www.uroweb.org/gls/pdf/09%20Prostate%20Cancer_LRLV2.pdf (Date de

consultation : le 29 mai 2014).

4. Horwich A, Hugosson J, de Reijke T et coll. Prostate cancer: ESMO Consensus

Conference Guidelines 2012. Ann Oncol 2013 ; 24 (5) : 1141-62.

POUR EN SAVOIR PLUS...

h Cossette J. Dépister ou ne pas dépister, voici la réponse – Le point de vue de l’urologue. Le Médecin du Québec 2011 ; 46 (6 ) : 55-9.

h L’Abbé D. L’APS... judicieusement et avec doigté – Le point de vue de l’omnipraticien. Le Médecin du Québec 2011 ; 46 (6 ) : 47-52.

36

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 11, novembre 2014

//

FORMATION CONTINUE

5. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et coll. Screening and prostate-cancer

mortality in a randomized European Study. N Engl J Med 2009 ; 360 (13) :

1320-8.

6. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et coll. Prostate-cancer mortality at

11 years of follow-up. N Engl J Med 2012 ; 366 (11) : 981-90.

7. Hugosson J, Carlsson S, Aus G et coll. Mortality results from the Göteborg

randomised population-based prostate-cancer screening trial. Lancet On-

col 2010 ; 11 (8) : 725-32.

8. Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL III et coll. Mortality results from a rando-

mized prostate-cancer screening trial. N Engl J Med 2009 ; 360 (13) : 1310-9.

9. Wever EM, Hugosson J, Heijnsdijk EA et coll. To be screened or not to be

screened? Modeling the consequences of PSA screening for the individual.

Br J Cancer 2012 ; 107 (5) : 778-84.

10. Lilja H, Cronin AM, Dahlin A et coll. Prediction of significant prostate cancer

diagnosed 20 to 30 years later with a single measure of prostate-specific

antigen at or before age 50. Cancer 2011 ; 117 (6) : 1210-9.

11. Collège des médecins du Québec. Le dépistage du cancer de la prostate :

une décision qui vous appartient ! Montréal : Le Collège ; 2013. Site Inter-

net : www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/Nouvelles/2013/~/media/Files/

Depliants/Depliant-depistage-cancer-prostate-2013.pdf?51429 (Date de

consultation : le 29 mai 2014).

12. Gonzalez CM, Averch T, Boyd LA et coll. AUA/SUNA white paper on the inci-

dence, prevention and treatment of complications related to prostate needle

biopsy. Linthiaum : American Urological Association ; 2012. Site Internet :

www.auanet.org/common/pdf/practices-resources/quality/patient_safety/

AUA-SUNA-PNBWhitePaper.pdf (Date de consultation : le 11 août 2014).

13. Rosario EJ, Lane JA, Metcalfe C et coll. Short term outcomes of prostate

biopsy in men tested for cancer by prostate specific antigen: prospective

evaluation within ProtecT study. BMJ 2012 ; 344 : d7894.

14. Nam RK, Saskin R, Lee Y et coll. Increasing hospital admission rates for

urological complications after transrectal ultrasound guided prostate biopsy.

J Urol 2010 ; 183 (3) : 963-8.

15. Hoffman RM. Screening for Prostate Cancer. UpToDate 2014. Site Internet :

www.uptodate.com (Date de consultation : le 11 août 2014).

16. Nelson JB. Observation for clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol

2014 ; 32 (13) : 1295-8.

SUMMARY

Prostate Cancer Screening: Still Worthwhile? Regulatory

agencies have questioned the benefits of widespread

screening for prostate cancer and have recommended

against screening programs in favour of screening only

after patient counselling. Given that there are concerns

about the overdiagnosis and overtreatment of this cancer,

it is recommended to screen at-risk individuals for prostate

cancer until the age of 70 years, including men with a family

history, BRCA mutation carriers, black men, and men without

serious chronic conditions or a life expectancy of less than

ten years. Studies have shown a reduction in prostate

cancer-specific mortality on the order of 21% to 44%, but no

survival gain. The screening tests recommended are a rectal

examination of the prostate and measurement of PSA in the

blood. If these are positive, the patient will be referred to a

urologist for prostate biopsy and further testing. Prostate

cancers diagnosed through screening will likely be of a lower

grade. After evaluation of comorbidities, the Gleason score

on biopsy and patient choice, treatment options will

include observation, watchful waiting, radiotherapy or

radical prostatectomy.

37

lemedecinduquebec.org

1

/

5

100%