chikungunya : le rôle clé de l` immunité innée

Cahiers Santé 20, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010

233

Info

CHIKUNGUNYA : LE RÔLE CLÉ

DE L’ IMMUNITÉ INNÉE

Le chikungunya, véhiculé par des moustiques

du genre Aedes, se répand dans le monde et

provoque périodiquement de nouvelles flambées

épidémiques. L’Afrique, l’Asie, l’océan Indien et

même le Sud de l’Europe sont désormais touchés.

D’une simple fièvre à de sévères douleurs articu-

laires, le virus peut prendre de multiples formes

chez les malades. Cette extrême variabilité des

symptômes est due à la variabilité de la défense

immune individuelle. Grâce à des analyses

sanguines effectuées lors de l’épidémie de 2007

au Gabon, des chercheurs de l’IRD et leurs parte-

naires(1) viennent en effet de montrer le rôle

clé, dans l’évolution clinique de l’infection, de

l’immunité innée : la première ligne de défense de

l’organisme. Le contrôle de la maladie dépend

ainsi étroitement du « terrain » immunitaire de

chaque patient. Les cas graves seraient donc dus

à une défaillance de la réponse innée, comme chez

les femmes enceintes, les personnes âgées, etc.

Ces travaux apportent un éclairage nouveau

sur cette maladie, peu étudiée jusque-là et

délaissée des pouvoirs publics.

Isolé pour la première fois en 1953 en

Tanzanie, le virus du chikungunya a causé

de nombreuses épidémies en Afrique et en

Asie du Sud-Est au cours du 20e siècle.

Une menace planétaire

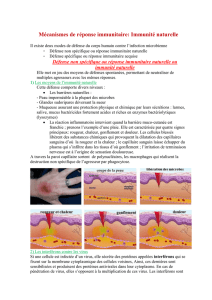

Cette maladie infectieuse est due, comme

la fièvre jaune et la dengue, à un arbovirus,

c’est-à-dire véhiculé par des arthropodes

suceurs de sang : moustiques, tiques et

phlébotomes. Ses principaux vecteurs sont

des moustiques du genre Aedes, en particu-

lier Aedes albopictus, surnommé le « mous-

tique tigre », qui conquiert rapidement de

nouveaux territoires, grâce à ses œufs. L’in-

tensification des déplacements humains,

qui dispersent les larves, et l’augmentation

de la résistance des moustiques aux insec-

ticides ont contribué à l’expansion rapide

des épidémies ces dernières années à de

nouvelles régions du monde : les îles de

l’océan Indien, l’Afrique centrale et même

très récemment le Sud de l’Europe sont

désormais touchés. La flambée épidémique

de La Réunion en 2005-2006 a notamment

affecté plus de 260 000 personnes. La

récente épidémie dans le Sud de l’Italie,

en 2007, ainsi que le premier cas de fièvre

rapporté dans le Sud de la France illustrent

doi : 10.1684/san.2010.0215

le potentiel de dissémination mondiale,

faisant de cette maladie, rarement mortelle

mais très invalidante, une menace de santé

publique majeure.

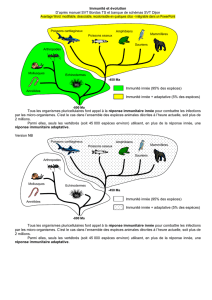

Une immunité innée forte

D’une simple poussée de fièvre à des

troubles articulaires très douloureux, le

chikungunya peut prendre de multiples

formes. Cette extrême variabilité des symp-

tômes est due à la variabilité de la réponse

immune individuelle de chaque patient.

Des chercheurs de l’IRD et leurs parte-

naires1 viennent en effet de montrer la

fonction clé, dans l’évolution clinique de

la maladie, de la première ligne de défense

de l’organisme : l’« immunité innée ».

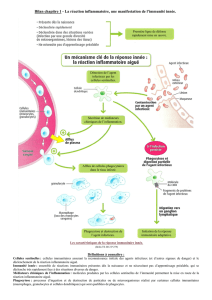

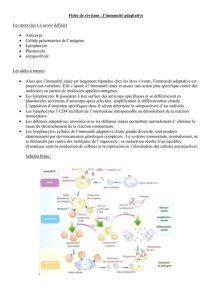

En réponse à la présence d’ADN étranger

dans l’organisme, suite à une infection virale,

bactérienne ou parasitaire, ou à la présence

de cellules tumorales, l’organisme active

son système immunitaire. Cette réponse

immune, ou inflammatoire, est consti-

tuée de deux grandes étapes : la défense

non-spécifique, aussi appelée « immunité

innée », qui ne tient pas compte de la

nature du micro-organisme qu’elle combat,

et la réponse spécifique, qui cible l’agent

pathogène dans les cellules infectées.

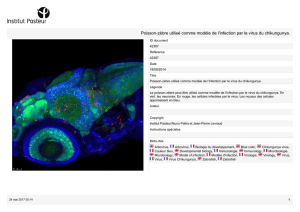

Chez les malades du chikungunya, la

première étape est très efficace. L’analyse

de près de 70 échantillons sanguins prélevés

au cours de l’épidémie de 2007 à Libreville,

la capitale du Gabon, a en effet révélé la

présence, au cours des quatre premiers

jours de symptômes, d’une quantité élevée

d’interférons, de cytokines et de chimio-

kines

2

, des sortes d’hormones du système

immunitaire. Les premiers jouent un rôle

prédominant dans la défense inflamma-

toire immédiate : ils interfèrent, d’où leur

nom, avec la réplication du virus dans

les cellules de l’hôte et inhibent ainsi ce

dernier de manière très précoce. Les cyto-

kines et les chimiokines, quant à elles, ont

pour fonction d’activer la seconde étape : la

réponse spécifique. Pour cela, ces protéines

1 Ces travaux ont été réalisés en collaboration

avec des chercheurs du Centre International

de Recherches Médicales de Franceville et de

l’université des Sciences de la Santé à Libreville

au Gabon et de l’INSERM.

2

Les interférons, cytokines et chimiokines sont

des protéines produites par les cellules du système

immunitaire.

attirent les cellules immunitaires, appelées

leucocytes, vers chaque site de réplication

du virus et orchestrent le déploiement des

défenses antivirales de l’organisme.

Le contrôle de la maladie dépend ainsi

étroitement du « terrain » immunitaire

de chaque patient. Les cas graves seraient

donc dus à une défaillance du mécanisme

de la réponse innée, comme chez les

femmes enceintes, les personnes âgées ou

encore les malades du sida.

Une maladie extrêmement invalidante

Dès lors apparaîtraient les formes graves

provoquant les raideurs articulaires très

invalidantes dont l’infection tient son

nom : chikungunya signifie la « maladie

de l’homme courbé » en makondé, langue

d’Afrique australe. Ces symptômes durent

en général trois à sept jours, le temps que

les cellules immunitaires fassent leur travail,

mais peuvent aussi devenir chroniques et

persister pendant des mois, voire des années.

Des complications neurologiques et hépati-

ques peuvent également survenir dans les

formes les plus sévères. Aucun traitement

spécifique n’existant à ce jour, la prise en

charge thérapeutique vise uniquement à

soulager ces symptômes, avec des médica-

ments antalgiques et anti-inflammatoires.

Les médecins sont à l’aube de leurs recher-

ches sur la maladie, longtemps délaissée

par les pouvoirs publics. L’équipe de

recherche explore de même le rôle, dans

l’inhibition du pathogène, des cellules

appelées Natural Killer, capables de tuer

directement les cellules infectées. En paral-

lèle, des travaux sont également en cours

sur la modulation de la réponse immu-

nitaire dans les cas de co-infection avec

le virus de la dengue, récemment décou-

verts au Gabon, une nouvelle menace qui

conjugue les deux fléaux.

Fiche d’actualité IRD

N° 363, décembre 2010

Pour en savoir plus :

Éric Leroy

<Eric.leroy@ird.fr>

Référence :

Wauquier N, Becquart Pierre, Nkoghe D, Padilla C,

Ndjoyi-Mbiguino A, Leroy E. The acute phase of

mild Chikungunya virus infection in humans is

associated with strong innate immunity and T CD8

cell activation. Journal of Infectious Diseases 2010.

doi : 10.1093/infdis/jiq006

jlesan00281.indd 233jlesan00281.indd 233 2/24/2011 3:15:30 PM2/24/2011 3:15:30 PM

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

1

/

1

100%