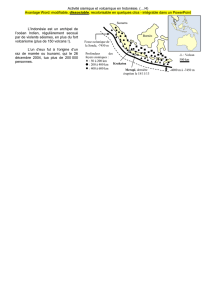

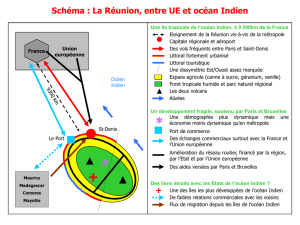

océan indien - Département d`information et de communication

OCÉAN INDIEN

Plusieurs îles

ou

archipels

du

sud-ouest

de

l'océan Indien font partie de la Francophonie.

Les

Comores, indépendantes depuis 1975, constituent une république fédérale islami-

que.

Elles

furent protectorat (1886) et territoire outre-mer français (1946). L'arabe et le

français sont langues officielles.

On

y parle surtout le comorien (d'origine arabe et ban-

toue) et

le

swahili. Certains parlent le kibushi (d'origine malgache).

Mayotte, île séparée des Comores

en

1974, est

une

collectivité territoriale française.

Le

français est langue officielle et

on

retrouve les composantes linguistiques de l'archipel

comorien.

Madagascar a proclamé son indépendance

en

1960. Ancien protectorat français (1885),

elle fut annexée par la France comme colonie

en

1896.

Les

langues officielles sont le

malgache et

le

français. D'origine malayo-polynésienne, le malgache, langue maternelle

de la population, présente

une

grande unité linguistique à travers

le

pays malgré

ses

variantes dialectales.

Maurice, hôte

du

V' Sommet de la Francophonie

en

1993, est

un

pays indépendant

depuis 1968, après avoir été possession française (1715) et anglaise (1810). L'anglais est

langue officielle de l'Assemblée législative et de l'enseignement.

Le

français, très présent,

a

un

rôle semi-officiel.

Le

créole est largement employé par la population.

On

y parle

également les langues indiennes (hindi, bohjpouri, tamoul, ourdou, etc.) et chinoises.

La Réunion, possession française depuis 1649, est

un

département outre-mer de la France

depuis 1946.

Le

français y est donc langue officielle.

Le

créole est le

moyen

de communi-

cation naturel de la population. Des langues indiennes

ou

chinoises (cantonnais) sont

parlées par

un

nombre

restreint de familles.

Les

Seychelles forment

un

État

indépendant

depuis 1976. Elles devinrent possession

française

en

1756 et anglaise

en

1811.

Le

créole, l'anglais

et

le français constituent le

trilinguisme officiel mais le créole demeure la langue naturelle, tandis que l'anglais y est

plus parlé que le français.

Principales

importations Viande, riz,

véhicules

automobile,

vêtements

ÛCÉAN INDIEN

Produits

chimiques,

pétrole brut,

machineries

Biens

d'équipement,

produits

alimentaires,

hydrocarbure,

produits

chimiques

Produits

alimentaires,

hydre carbure,

machineries,

équipements

de

transport

"

OCEAN INDIEN

Jean-Louis

JOUBERT

Université Paris XIII

Avec

la collaboration

de

Charlotte

ARRISOA-RAFENOMANJATO,

Madagascar

Arnina

OSMAN,

Maurice

Jean-Claude

CASTELAIN,

rédacteur

en

chef de la revue

Universités

Créole,

français,

anglais,

langues

orientales,

cohabitent

dans

l'Océan

indien,

dont

les

îles

connaissent

des

fortunes

diverses.

D'où

l'émergence

d'économies

parallèles

et

des

jeux

d'influences.

COMORES

La République fédérale islamique des Comores a

connu

en

1995 plusieurs

crises graves.

La

décision du gouvernement Balladur d'exiger à nouveau,

à partir

du

20 janvier 1995,

un

visa d'entrée pour les Comoriens désireux

de

se

rendre à Mayotte a suscité des protestations gouvernementales et

une

assez vive agitation populaire.

Le

gouvernement français a

dû

envoyer

une

mission officielle pour donner des apaisements.

L'émotion soulevée par

les

conditions contestées

d'un

projet de privatisa-

tion

de la compagnie

Air

Comores avait conduit à la destitution du premier

ministre, Mohamed Abdou Madi, remplacé

en

octobre 1994 par Halifa

Houmadi. Une longue grève des

e~seignants

et

du

personnel de Dix-

santé, exaspérés par

les

retards de l'Etat dans

le

paiement de leurs . ,

salaires, avait perturbé

le

deuxième semestre de 1994.

La

prépara-

septle~e

tion

des élections aux postes de conseillers, prévues pour

le

23

avril

tentative

1995, a provoqué de nouvelles turbulences politiques, des menaces de

coup

de boycottage de la part de l'opposition et finalement

un

report du d'État

scrutin.

La

tension interne a obligé le président de la République,

Saïd Mohamed Djohar, a démettre le premier ministre

auquel

il a substitué,

le 25 avril1995,

un

ancien ministre des finances, Caambi

El

Yachourtou.

Le

28 septembre,

Bob

Denard, qui était déjà « intervenu »aux Comores pour

soutenir le président Ahmed Abdallah (jusqu'au mystérieux assassinat de

OCÉAN INDIEN

celui-ci

en

1989, assassinat dans lequel

on

l'a accusé d'avoir trempé) débar-

que à la Grande Comore

en

compagnie

d'une

trentaine de mercenaires.

Se-

lon les observateurs, c'est la dix-septième tentative de coup d'État depuis

l'indépendance proclamée

en

1975. Une opération des troupes françaises

(opération«

Azalée>>)

devait finalement avoir raison de ce putsch. L'affaire

s'est soldée par plusieurs morts, parmi les soldats comoriens qui avaient ral-

lié Bob Denard

et

parmi les civils.

Elle

a aussi mis sur la touche le vieux

président Saïd Mohamed Djohar, passablement déconsidéré, exilé à la

Réu-

nion

et

pour

un

moment

interdit de retour à Moroni.

Cette tentative de coup d'État reste passablement mystérieuse.

Le

recul

du

temps permettra peut-être

aux

historiens de démêler ses implications di-

verses : rivalités personnelles

ou

familiales, luttes des factions politiques,

jeu des grandes puissances, intérêts économiques, etc.

L'ancien premier ministre Caambi

El

Yachourtou assume l'intérim prési-

dentiel

en

attendant

les prochaines élections générales.

La

situation écono-

mique difficile (le tourisme,

qui

commençait à se développer, a beaucoup

souffert de l'intervention des mercenaires

et

de l'incertitude politique) de-

mande

de

délicates négociations avec

le

Fonds monétaire international.

MADAGASCAR

La

situation politique malgache a été dominée

par

les problèmes nés des

luttes d'influence entre les trois sources

du

pouvoir : le président

de

la

République, Albert Zafy; le premier ministre, Francisque Ravony (jusqu'en

septembre

1995);

et

le

président

de

l'Assemblée

nationale,

Richard

Andriamanjato.

Le

remaniement

ministériel

d'août

1994

n'a

pas changé la

Des luttes

donne.

En fait,

deux

politiques se

sont

affrontées : celle

de

Francis-

que

Ravony

supposant

rigueur

et

libéralisation économique tan-

d'influ- dis

que

le président Albert Zafy (comme Richard Andriamanjato)

ence préfère

un

maintien

du

contrôle des changes

et

del'

indépendance

par

rapport à la Banque mondiale

(ce

qui

autorise la recherche de

«financements parallèles>>).

Le

début de 1995 a été

marqué

par le scandale

Flamco (du

nom

d'une

société commerciale présidée

par

le prince Cons-

tantin

du

Liechtenstein) : l'accumulation des dettes auprès de

banques

malgaches a entraîné le remplacement

du

gouverneur

de

la Banque cen-

trale.

Les

négociations avec les institutions financières mondiales

ont

traîné

et

de

nombreux

désaccords persistent.

Le

référendum

de

septembre 1995 a tranché,

en

acceptant

un

amende-

ment

à

la

Constitution

de

la

III•

République malgache, le conflit de légiti-

mité

entre

le président de la République (élu

au

suffrage universel)

et

le

premier ministre (élu

par

l'Assemblée nationale). Désormais, le président

de la République

nomme

le premier ministre : dès octobre Francisque

Ravony a démissionné

pour

être remplacé par Emmanuel Rakotovahiny,

un

fidèle

du

présient

Zafy.

204 L'Année francophone internationale, édition 1996

MADAGASCAR

La situation économique

de

l'île reste fragile : si la pêche

se

développe

(surtout dans le secteur des crevettes

et

crustacés), le tourisme

ne

décolle

pas (l'infrastructure hôtelière est dépassée, les transports aériens

trop

coû-

teux).

Les

autorités financières internationales

n'encouragent

guère les in-

vestisseurs à s'intéresser à Madagascar. L'existence

d'une

économie paral-

lèle multiforme permet encore d'amortir les conséquences

d'une

croissance

déficiente (le chiffre officiel l'établit à 1,5

o/o

pour

1995).

Un

événement

douloureusement ressenti par les Malgaches est

venu

as-

sombrir les perspectives

du

pays :

un

incendie (probablement criminel) a

ravagé

début

novembre le Palais de la Reine,

monument

élevé par les sou-

verains merina

du

XIXe siècle sur la colline

dominant

Antananarivo. L'acte

a été vécu

comme

un

sacrilège

et

peut-être

comme

une

tentative

pour

dé-

chirer définitivement le pays.

La

maison malgache

Charlotte-Arrisoa

RAFENOMANJATO

En

1993,

le

premier Ministre

de

la

période

transitoire,

M.

Guy Willy Razanamasy

écri-

vait dans son

Livre

blanc

«La

maison malga·

che est sauve

...

sans être saine». Cette phrase

reste une mise en garde à l'endroit

des

diri·

geants

de

la Troisième République qui pen-

seraient que la démocratie est

la

seule valeur

requise pour mener

le

pays

vers

le

bien-être

sodal,

vers

une économie performante et une

culture solide.

Le

profil

de

démocrate ne s'ob-

tient qu'avec des preuves tangibles

de

matu-

rité politique, dans

la

bonne gestion et l'ex-

ploitation

des

richesses.

La

maison malgache est apparemment

sauve, mais l'assainissement

n'a

pas eu lieu;

un

mal la ronge, la sinistrose et une an-

goissante incrédulité. Pourtant des points

positifs devraient nous inciter à juger la

crise ponctuelle, disons une crise de crois-

sance ou

un

laborieux apprentissage.

Mais

si

l'âme malgache pousse malgré tout à

la

recherche

d'un

fol

espoir, c'est surtout

le

refus de la chute et de l'irréparable.

Le

mal

malgache

Quelques données: diminution

en

un

an

de près de

40%

du pouvoir d'achat;

un

taux de

75%

de la population au dessous

du seuil de la pauvreté; baisse de

70

%

de-

puis quelques années du taux de scolarisa-

tion des enfants; hémorragie des richesses

nationales; déviation du potentiel humain

vers des actes insensés de survie; dégrada-

tion du culturel

en

dépit du maintien des

références aux valeurs malgaches; sous-ad-

ministration et corruption; verbiage popu-

lacier et gesticulations de la classe politi-

que; insécurité au quotidien aussi bien en

milieu urbain que rural.

Cela pourrait paraître d'une banalité no-

toire pour

un

pays du tiers-monde? Mais

dire qu'avec ses spécificités culturelles et

historiques, avec

sa

potentialité humaine

et ses richesses naturelles, Madagascar

pourrait être le Géant de l'Océan indien.

Si

la

question m'est posée des racines

du

mal,

je

désignerai en premier lieu et sans

hésiter

le

monde rural. Nos ressources na-

turelles et humaines y sont

en

grande par-

tie concentrées, mais

on

le

considère trop

souvent comme

un

silo isolé peuplé de

ci-

toyens de seconde zone: villages enclavés

n'ayant aucun accès à la modernité; pays

profond où

le

mode de vie

n'a

pas changé

depuis le début

du

siècle. Le bien le plus

précieux est la vie,

non

une simple peau à

conserver: c'est

la

mère et l'enfant aux yeux

tournés vers les hommes de la cité, vers

la

justice sociale,

le

travail rémunéré à

sa

juste

valeur,

la

vie décente pour tous.

La

popula-

tion rurale, importante, ne demande qu'à

travailler

si

elle

en

a

la

force physique.

La

malnutrition, le sous-alimentation, les ma-

ladies, l'insécurité, l'absence de moyens et

d'infrastructures sont des handicaps.

Il

faut

bien sûr

<<travailler

pour vivre», mais

on

continue à demander

un

optimum de tra-

vail à

ces

Malgaches sans qu'ils aient, ni

nourriture correcte, ni couverture sociale ni

protection

de

leurs biens et de leurs person-

nes. L'autosuffisance alimentaire du pays

est urgente,

on

le

répète depuis des décen-

nies. Mais le monde rural ne pourra don-

ner que

si

on

l'aide à labourer

la

terre plu-

tôt qu'à

le

marteler de mots creux popu-

listes. Pourtant, chacun constate les effets

bénéfiques des réalisations effectuées avec

L'Année francophone internationale, édition 1996 205

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%