Le Musée de l`Acropole d`Athènes Le 13 août 2004 était pour toute

Le Musée de l’Acropole d’Athènes

L’Acropole, à la fin de l’hiver 2003

Le 13 août 2004 était pour toute la Grèce, et

pour Athènes en particulier une date attendue :

l’ouverture des jeux olympiques, événement célébré

avec effervesence par une grande partie de la

communauté hellénique. En amont de la réception des

JO, l’année 2004 devait marquer un autre événement

pleinement associé à la retransmission télévisuelle des

concours sportifs : l’achèvement et l’ouverture du

musée de l’Acropole qui devait offrir à la planète la

vision d’une attente insistante et permanente à la

manière de Vladimir et d’Estragon du retour triomphal

d’icônes perdues, dans l’écrin créé pour les abriter.

Mais la structure destinée à régler une

controverse était elle-même devenue un objet de

controverse. Les affrontements sur la conception du

bâti mettant en danger les vestiges archéologiques d’un

quartier du VIIè siècle de notre ére, permettant de faire

la lumière sur les âges sombres de l’Antiquité tardive

de la ville, et les préocupations légitimes des habitants

du quartier de Makryanni ont conduit à des recours

juridiques. Face à cette levée de boucliers du bon sens

et du droit, le délai d’achèvement du musée pour la

cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques était

désespérément hors d'atteinte. Comme un athlète qui

s'entraîne durant des années pour s’aligner au départ

d’une course, comme Liu Xiang franchissant des

milliers de haies, et déclarant forfait le jour de la

compétition pour cause d’élongation, le nouveau musée

de l'Acropole n’était le 13 août 2004, lorsque la

flamme olympique s’éleva du stade Spyridon Louis

dans le ciel de Maroussi qu’une excavation géante.

Le programme de création du musée de l’Acropole

L’ancien musée de l’Acropole, construit sur le

rocher par l'architecte P. Kalkos en 1865 n'était plus en

mesure depuis longtemps déjà de contenir et de

présenter la grande quantité de sculpture en constante

augmentation au fur et à mesure qu’étaient retirés des

fragments des monuments dans «l'intérêt de leur

sauvegarde».

La nécessité de créer un nouveau musée pour

abriter les objets de l’Acropole était soulignée par les

architectes et les archéologues. Cette situation a

conduit le ministère de la Culture à organiser deux

concours d'architecture, en 1976 et 1979. Le musée

devrait être contenu dans l'espace libre du bloc de

bâtiments abritant le Centre d'études sur l'Acropole au

pied du rocher, dans le quartier de Makryianni. Les

deux concours ont échoué en raison de la place

restreinte en relation avec le programme de

construction, mais aussi en fonction de la faiblesse de

l'analyse insuffisamment documentée des données

présentées.

Quelques années plus tard le ministère de la

culture confiait à un groupe d'étude la tâche d'étudier la

question du Musée et de proposer d'autres sites

possibles pour sa construction. L’étude a débouchée sur

l’organisation d’un concours international

d’architecture basé sur un programme prenant en

compte la proximité du rocher, de sorte à ne pas briser

les liens entre les bâtiments et leur parure. Le concours

a été proclamée le 16 Mai 1989 par le ministère de la

culture et a été organisée sous l'égide de l'Union

Internationale des Architectes (UIA) à Paris.

Les trois sites retenus

Tous situés au Sud de l’Acropole, trois sites

ont été retenus, dans le prolongement linéaire de

l’Olympiéion.

1) Le site de Makryianni tout au pied du rocher, dans

la zone du bâtiment abritant le Centre d'études sur

l'Acropole, défini par les rues D. Areopagitou,

Makryianni, Chatzichristou et Mitsaion. Une zone

d’une surface totale de 24 I50m2, contenant des

bâtiments inaliénables :

a. le bâtiment du Centre d'études sur

l’Acropole

b. La petite église de Saint Cosme et Saint

Damien située à l’angle nord-ouest du Centre d'études

sur l'Acropole.

c. Le bâtiment néo-classique dans l’angle

nord-est du bloc de constructions.

d. Les trois immeubles sur D. Areopagitou.

L’autorisation était donnée d’exproprier les

immeubles du quartier afin de faciliter l'érection du

Musée. Du point de vue archéologique, cette région

était considérée comme ayant été pleinement étudiée et

donc hors d'intervention structurelle, avec la seule

réserve concernant la préservation d'une découverte

archéologique dans l’angle nord-est du polygone. La

hauteur du Centre d'études sur l'Acropole donnait la

limite de la plus grande élévation admissible de tout

nouveau bâtiment.

2) Le site du restaurant Dionysos plus à l’Ouest, et la

zone de stationnement existante, et à l’arrière l’îlot de

verdure, soit une superficie totale de 5 895m2. Le

secteur triangulaire, désormais classé en zone verte,

était mis à disposition en tant que zone de loisirs pour

le nouveau Musée, à la condition qu'il reste peu

développé. Le secteur n'ayant pas été entièrement

étudié sur le plan archéologique, il existait donc une

possibilité que d'anciens vestiges soient enfouis à une

grande profondeur. Pour cette raison, des restrictions

ont été retenues sur la profondeur et l'étendue d'un

sous-sol. En outre, la protection de l'environnement

naturel et la zone archéologique a exigé que la hauteur

du nouveau musée ne dépasse pas deux étages (rez-de-

chaussée et premier étage) à partir du niveau de la

route.

3) Le site Koilè, à l'ouest de la colline de Philopappos,

et en particulier le domaine du théâtre. Il est situé sur le

côté ouest de la colline Philopappos et est séparé du

quartier de Petralona par la route Philopappos. La zone

inclut la partie semi-circulaire du théâtre pour une

surface totale de 25.434 m2. Koilè conserve les

vestiges de tracés d’anciennes routes, maisons et

bâtiments qui témoignent de sa place, dans histoire. Les

concurrents était donc tenu de respecter ces vestiges et

de les inclure dans les alentours du Musée.

L'importance historique du secteur exigeait que

l'excavation en profondeur du sous-sol soit restreinte.

La plus grande hauteur admissible autorisée était de

deux étages (rez-de-chaussée et premier étage) au

niveau du rocher.

La première étape du cahier des charges

concernait :

1) l'implantation du nouveau musée ou du complexe

muséal dans un ou plusieurs des sites mentionnés ci-

dessus.

2) une zone de développement étendue (avec des

propositions de circulation et aires de stationnement)

3) l'inscription éventuelle de l'ancien Musée de

l’Acropole et du Centre d'études sur l’Acropole dans la

fonction du nouveau musée.

4) les domaines de l'organisation du musée.

La seconde étape prévoyait 13 secteurs

d’exposition

A) Préhistoire et objets géométriques

B) Les grands frontons en poros

D) Les frontons de marbre de l'ancien temple d'Athéna

E) Les corés et les sculptures archaïques

F) Les vases et bronzes

G) Les oeuvres de style sévère

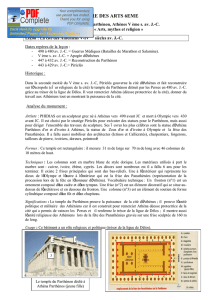

H) Les sculptures du Parthénon

La galerie du Parthénon au musée abritera la

décoration sculpturale unique du temple : les métopes,

les frontons et les frises. Ces sculptures sont dans le

musée de l'Acropole et dans ses magasins, tandis que

beaucoup sont encore sur le monument lui-même. A

des fins de conservation - la plupart ne sont pas en bon

état aujourd'hui - les œuvres doivent être placées dans

un environnement strictement contrôlé.

Dans le Musée, des moulages de sculptures

conservées dans les musées à l'étranger seront exhibés

comme une entité séparée. Depuis que le rapatriement

des sculptures originales du Parthénon est envisagée,

cette salle doit permettre leur présentation avec les

fragments grecs. Il est évident que lorsque les marbres

du Parthénon sont rendus à la Grèce par le British

Museum, l'unité sera complète, et l’exposition de

transition sera démantelée.

Plus spécifiquement, les parties suivantes

seront présentées :

1. Métopes

Au nombre de 92, chaque métope mesure 1,35 x 1,35

m. Toutes les métopes existantes seront présentées.

2. Frise

La longueur totale de la frise du Parthénon est de 161

mètres. Toutes les pièces d'origine de la frise

aujourd’hui encore sur le monument seront exposées

(une longueur totale de 24 m) ainsi que celles qui sont

aujourd'hui dans le musée de l'Acropole (longueur

totale de 27 m.). Les copies des plaques totalisant une

longuer de 80 m actuellement au british Museum seront

présentées.

3. Frontons

Chacun des deux frontons occupe une surface de

31mètres de longueur, sur l mètre de profondeur et 3.45

mètres de hauteur. Tous les marbres des frontons

encore en place sur le monument ou dans le musée de

l'Acropole seront inclus.

En outre, les copies des fragements des

frontons présentées dans les musées étrangers seront

montrés comme unité distincte.

I) Les sculptures et fragments d'architecture de

l'Erechthéion

L'Erechthéion, au nord du Parthénon, est un

petit temple ionique construit sur un plan inhabituel.

Les dimensions de la cella sont de 22,22 x 11,62 m.

Les six colonnes du côté est ont une hauteur de 6,59 m.

Le portique nord, mesurant 5,40 x 8,17 m est inférieur

à celui du portique sud d'environ 3m. La crépis à 3

degrés soutient six colonnes ioniques de 7,63 m de

hauteur. Le Portique des Caryatides situé sur le côté

sud du temple mesure 3,37 x 5. 95 m. Les six corés ou

caryatides mesurent 2,40 m de hauteur. Elles reposent

sur un parapet de 1,77m de hauteur. Elles soutiennent

l'entablement du monument. Des fragments de la frise

et des morceaux d'architecture seront également

exposées.

J) La décoration du temple d'Athéna Niké

K) Les fragments d’architecture des Propylées.

L) Les offrandes de la période classique

M) Les reliefs de la période classique

N) La sculptures romaine et les portraits

O) Les oeuvres byzantines

P) Les oeuvres médiévales

Q) La période ottomane.

R) Les travaux de restauration de l’Acropole

Dès la fin de la Révolution grecque de 1831,

commencèrent les travaux de protection et de

conservation des monuments de l'Acropole. Plans,

dessins et photographies seront affichées à partir de la

première tentatives de restauration et des propositions

multiples au fil du temps.

Autres services

Le programme de construction pour le

nouveau Musée comprend également des installations

pour les visiteurs, les domaines culturels, salles

d'exposition temporaires, des ateliers de conservation,

salles administratives etc...

Le résultat du concours

Le projet de construction du musée de

l'Acropole d'Athènes, l’histoire de l’Acropole et de ses

monuments, a agi comme un aimant pour un grand

nombre d'architectes du monde entier. 1270 cabinets

d'architectes de 52 pays différents ont répondu, dont

156 ateliers d’architectes grecs. Après une première

sélection, 438 études de 26 pays ont été retenues. Une

seconde étape le 28 avril 1990, a retenu 24 études dont

10 ont été sélectionnées pour procéder à la deuxième

étape.

Le 11 Novembre 1990, la compétition s'est

terminée avec l'annonce des lauréats. Le premier prix

était attribué aux architectes italiens, Manfredi

Nicoletti, et Lucio Passarelli (site Makryianni). Le

deuxième prix aux architectes grecs Tasos et Dimitris

Biris, Panos Kokkoris, et Eleni Amerikanou (site

Koilé). Le troisième prix revenait à l’architecte

américano-autrichien, Raimund Abraham (site

Makryianni). Une mention spéciale était donnée aux

architectes Chi Wing Lo et Panagiota Davladi (site

Makryianni).

Avec le recul, on peut dire que la spéculation

initiale et les doutes sur le site du Musée était avérés,

car aucun des trois sites n’a été privilégié. Un tiers des

études a choisi de diviser les fonctions du musée, tandis

que les quelques 300 études qui ont choisi un lieu

unique ont été réparties de façon égale entre les trois

sites. Le Concours a souligné que le site de Dionysos

était peu convaincant en raison de la taille réduite de la

parcelle et les restrictions concernant la protection du

paysage. Cependant les particularités du site n'ont pas

été des facteurs négatifs puisque les solutions

proposées couvraient l'éventail complet des

possibilités, de structures muséales creusées à même la

roche, à des bâtiments fortement projetés employant un

langage architectural imposant et dynamique.

Les deux autres sites ont été traités d'une

manière complètement différente, avec des résultats

également différents. Sur le site Koilè, la plupart des

architectes ont tenté d'inscrire un dialogue entre le

Musée et la surface rocheuse naturelle. La zone était

couverte soit par un toit à membranes ou planifiée avec

un bâtiment suggestif plutôt qu’une présence

manifeste. Dans les solutions proposées sur le site

Makryianni visant à associer le Musée en se

juxtaposant à la neutralité de l'environnement, le choix

de l'étude de Chi Wing Lo et Panagiota Davladi a été

une surprise, tant elle a montré qu’une solution

originale pour le musée pouvait être proposée sur un

terrain plus modeste, contournant ainsi les problèmes

sociaux que posent l'expropriation des immeubles

d'appartements sur le site.

Presque tous les concurrents ont suivi le

programme donné par l'organisateur du concours, la

sculpture du Parthénon constituant la composition de

l'architecture de base. Seules quelques études ont

présenté une solution souple et documentée relative à la

situation actuelle, à savoir qu’une grande partie des

sculptures du Parthénon ne sont que des copies. Il

semble que les campagnes lancées par l'État grec pour

le retour des marbres du Parthénon, mêmes si elles

n'ont pas réussi à influencer les autorités compétentes

du Royaume-Uni, ont convaincu la communauté

architecturale internationale.

De nombreux concurrents ont choisi de

disperser le nouveau Musée sur plus d'un site. Le jury a

considéré que cette idée rendait difficile le

fonctionnement harmonieux du Musée.

Du point de vue typologique, toutes les

tendances actuelles de l'architecture contemporaine ont

été représentées, et toutes ces solutions ont été

respectées par le jury pour autant que l'architecte

réussise à mettre ses idées en accords avec une

proposition satisfaisante.

Vues, plans, et scénographie du Musée conçu par Manfredi

Nicoletti, et Lucio Passarelli (site Makryianni) : 1er prix

Raimund Abraham (site Makryiani) : 3ème prix

Chi Wing Lo et Panagiota Davladi (site Makryianni) :

mention spéciale du jury

Las, le projet fit long feu, et le concours

remporté par des architectes italiens Manfredi Nicoletti

et Lucio Passarelli, a été abandonnée après que des

vestiges archéologiques du VIIè siècle de notre ère ont

été trouvés sur l’ensemble des 5,68 ha. du site

Je développerai ultérieurement tous les

principes que les réponses que les architectes ont

apportés à l’édification du Musée de l’Acropole.

Un nouveau concours a lieu. Le jury

comprenait les architectes Santiago Calatrava a qui on

doit la toiture du stade olympique de Maroussi, et

Denis Sharp, architecte britannique et théoricien de

l’architecture. Onze architectes sont retenus parmi

lesquels Daniel Libeskind et Arata Isozaki. L’architecte

franco-suisse Bernard Tschumi et son associé grec

Michael Photiadis remporte le concours, en 2000.

Annoncé initialement comme un défi à la

Grande Bretagne pour réclamer le retour des marbres

Elgin à l’occasion des Jeux Olympiques d’Athènes de

l’été 2004, les travaux n’ont commencé en réalité qu’en

novembre 2004. La réalisation de Tschumi est un

ensemble de verre et de béton. L’architecte a dû

résoudre un grand nombre de problèmes liés au lieu :

comment concevoir un musée sur un site complexe,

flottant au dessus de fouilles archéologiques tout en

recherchant une transparence maximum à travers de

larges surfaces vitrées, le tout dans un climat chaud et

une région sismique ? Comment proposer une stratégie

architecturale pour un musée situé au pied du

Parthénon, un édifice des plus influents de l’Histoire de

l’architecture ?

Le principe choisi par les architectes était «

d’affiner l’approche architecturale afin d’adresser les

complexités de la collection du site avec la plus grande

concision. Notre but était une sobriété maximale. Si

l’architecture peut être décrite comme la

matérialisation d’un concept, l’édifice est dans la clarté

d’un circuit de visite exprimée à travers trois matériaux

: le marbre, le béton et le verre. Dans le cadre des

contraintes inhabituelles du site, le projet doit

simplement exprimer la force de l’évidence : une base

sur pilotis au dessus des ruines, un milieu contenant les

principales galeries, et un couronnement de verre en

haut contenant les frises du Parthénon. Le but de cette

simplicité est de focaliser l’affect et l’intellect sur ces

œuvres extraordinaires. »

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%