leçon 7 : equilibre macro–economique, conjoncture - (ESA)

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

1

Marc FIEVET : leçons d’économie leçon 7

LEÇON 7 : EQUILIBRE MACRO–ECONOMIQUE,

CONJONCTURE ET POLITIQUE ECONOMIQUE

MACRO-OBJECTIFS (dossier pédagogique de l’UE)

1. présenter et analyser de manière critique les principaux mécanismes économiques : l'offre et la

demande agrégées sur les marchés.

2. mettre en évidence le rôle de la croissance économique dans nos sociétés contemporaines : variation du

revenu national et du volume de l'emploi.

3. analyser et critiquer les problèmes liés à la croissance économique : évolution des cycles économiques.

4. mettre en évidence et évaluer les politiques économiques mises en œuvre par les pouvoirs publics ;

5. analyser et confronter les fondements des principaux mouvements théoriques (classique, keynésien,

monétariste, ...) en saisissant leurs relations avec les phénomènes politiques et sociaux.

OBJECTIFS :

Au cours de cette leçon, l’étudiant va :

1. analyser et confronter les principales théories décrivant l’équilibre macro-économique :

la théorie keynésienne ;

le modèle de demande et d’offre globales et le concept de PIB potentiel ;

2. appréhender la notion de taux naturel de chômage (NAIRU) ;

3. analyser comment les variations de la demande ou de l’offre globale peuvent provoquer des

récessions, et confronter les remèdes « Classiques » et « Keynésiens » ;

4. réfléchir à la problématique de la croissance économique ;

5. appréhender la notion de cycle conjoncturel et les théories y associées ;

6. s’approprier les concepts fondamentaux de la politique économique

PLAN :

INTRODUCTION

SECTION 1 : L’EQUILIBRE KEYNESIEN : SOUS-EMPLOI & MULTIPLICATEUR.

SECTION 2 : LE MODELE DEMANDE & OFFRE GLOBALES.

SECTION 3 : REFLEXIONS SUR LA CROISSANCE

SECTION 4 : CYCLES ECONOMIQUES & CONJONCTURE

SECTION 5 : POLITIQUES ECONOMIQUES

Pour en savoir plus : fiche de lecture

1/7 : Théories économiques & idéologies politiques.

RESUME & QUESTIONS DE REVISION.

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

2

Marc FIEVET : leçons d’économie leçon 7

INTRODUCTION

Maintenant, vous êtes en principe à même de vous intéresser en connaissance de cause aux

problèmes concrets qui interpellent tout citoyen, et préoccupent les décideurs : l’évolution

et les déséquilibres du système économique. Tel est l’objet de cette leçon et de la leçon

8 (inflation & chômage). Dans ce cadre, il est logique que nous abordions les questions de

politique économique en établissant le lien avec les théories exposées.

Nous aborderons la question fondamentale (sections 1 à 2) de l’équilibre du revenu

national, qui implique que l’offre agrégée ou globale OG (Y) = la demande agrégée ou

globale (DG), c’est-à-dire :

Y = C + I + G + (X – M)

1

Les deux grands courants de la pensée économique, Classiques et Keynésiens, s’opposent

sur la manière dont cet équilibre se réalise (on parle d’ajustement) ; en résumé :

Réalisation de l’équilibre

Mécanisme d’ajustement

CLASSIQUES

DG s’adapte à OG

Variation des prix

KEYNESIENS

OG s’adapte à DG

Variation de l’output

Ensuite, nous poursuivrons par une réflexion générale sur la croissance (section 3), et nous

nous intéresserons à la notion de conjoncture. Enfin nous décrirons les principales politiques

économiques que les gouvernants peuvent mettre en œuvre pour essayer d’atteindre cet

équilibre et contrer les récessions conjoncturelles. Dans ce cadre, nous verrons que si

Classiques et Keynésiens sont en général d’accord sur les outils, ils ne le sont pas toujours

quant à leur utilisation et leur efficacité.

Dans la leçon 8, nous analyserons à l’aide de nos théories les principaux déséquilibres du

système, inflation et chômage, et nous verrons comment les gouvernants utilisent les outils

de politique économique pour les combattre.

John Maynard KEYNES.

1

Leçon 5 – équation de la dépense nationale.

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

3

Marc FIEVET : leçons d’économie leçon 7

SECTION 1 : L’EQUILIBRE KEYNESIEN : SOUS-EMPLOI & MULTIPLICATEUR

Objectif 1/1 : analyser et confronter les principales théories décrivant l’équilibre macro-

économique : la théorie keynésienne.

QUELQUES CONCEPTS KEYNESIENS DE BASE

La pensée de KEYNES présente un caractère particulièrement hétérodoxe ; il se manifeste

déjà lorsqu’il s’oppose aux lourdes réparations imposées à l’Allemagne après la Grande

Guerre

2

, qui ne peuvent qu’appauvrir l’Europe tout entière et y développer les antagonismes ;

l’Histoire lui donnera raison. Il condamnera ensuite la politique déflationniste de la Grande

Bretagne

3

, menée par Winston CHURCHILL

4

, alors chancelier de l’Echiquier

5

.

Il y a un « avant » et un « après » Keynes. Avant dominent les théories classiques : en

bref, les salaires et les prix sont suffisamment flexibles pour que les marchés tendent à

l’équilibre. L’offre s’établit toujours au niveau du plein emploi. Sur le marché du travail,

toute baisse de la demande induit une diminution du salaire ; tous ceux souhaitant travailler

au salaire du marché trouvent de l’emploi, les autres ne sont pas des chômeurs au sens

économique

6

. Sur le marché du capital, l’équilibre entre l’épargne et l’investissement est

réalisé par le taux d’intérêt. Toute modification de la demande macroéconomique n’a d’impact

que sur le niveau général des prix ; par conséquent, toute politique économique est inefficace.

Durant la crise des années 1930, dans un contexte de baisse de la production ET des

prix, la persistance d’un chômage élevé (des millions de ménages dans les pays industrialisés)

défiant les théories classiques a amené le Président Franklin D. ROOSEVELT

7

à lancer dès 1932

sa politique de « New Deal », vaste programme de grands travaux publics destinés à résorber

le sous-emploi. Telle fut également la voie suivie par les gouvernements des deux pays

européens les plus durement touchés par le chômage, l’Italie dès les années 1920, puis

l’Allemagne. La nouvelle philosophie semblait donc être : quand le marché démontre

son inaptitude à ramener l’économie à son point d’équilibre, l’Etat se doit

d’intervenir. Keynes va la théoriser

8

; elle repose sur trois piliers :

2

J.M. KEYNES, les conséquences économiques de la paix, 1919 ; voyez ce problème à la leçon 8, l’hyperinflation.

3

J.M. KEYNES, la réforme monétaire, 1923 ; politique déflationniste signifie en résumé « austérité ».

4

Winston CHURCHILL (1874-1965), homme politique britannique, 1er Ministre durant la seconde guerre mondiale, notamment

célèbre pour ses paroles prononcées lors d’une conférence au Westminster College de Fulton (USA) en mars 1946 pour illustrer la

mainmise communiste sur une partie de l’Europe: « de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l’Adriatique, un rideau de fer s’est

abattu sur le continent », moins célèbre pour le prix Nobel de littérature obtenu en 1953 pour ses Mémoires.

5

Dans le gouvernement britannique, le Chancelier de l’Echiquier est le ministre des finances ; la volonté de Churchill était de

ramener la £ à sa parité de 1913 ; cette surévaluation fut facteur de crise et de chômage.

6

Nous reviendrons sur ce problème au cours de la leçon 8.

7

Franklin Delano ROOSEVELT (1882-1945), Président des USA (1933-1945).

8

J.M. KEYNES, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936.

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

4

Marc FIEVET : leçons d’économie leçon 7

le concept de la demande globale, qui détermine la production :

la demande macroéconomique peut être insuffisante pour assurer le plein-emploi

Keynes développe un modèle d'équilibre de sous-emploi dans lequel un chômage

persistant est possible pour un niveau donné de la demande existante ;

la demande peut également être trop élevée et engendrer de l’inflation (cfr infra) ;

la rigidité (ou la viscosité) des prix et les salaires :

la viscosité des salaires signifie que les salaires s’adaptent en général mal à court

terme. Si le niveau général des prix P diminue, et si le salaire nominal

9

ne s’adapte

pas à la baisse, alors le salaire réel augmente ; cette hausse du coût réel incite les

entreprises à réduire leur production avec un impact négatif sur l’emploi ;

la viscosité des prix : dans la même optique, les prix sont parfois lents à s’adapter

aux variations des conditions économiques. En cause les coûts supportés par les

entreprises pour modifier leurs prix (« coûts catalogue ») et les imperfections du

marché (asymétries d’information, …) ;

une théorie de la monnaie fondée sur la préférence pour la liquidité

10

.

Conséquences :

L’OFFRE S’ADAPTE A LA DEMANDE, MAIS CELLE-CI PEUT ETRE INSUFFISANTE POUR ASSURER LE

PLEIN EMPLOI ; les politiques économiques doivent agir directement sur la

demande [= C+I+G+(X-M)] et non via une politique monétaire impactant le taux

d’intérêt, dont les effets sur les composante I et C sont plus lentes et incertaines

11

;

dans ce contexte, le niveau de prix P est supposé constant et les ajustement se font en

quantités (output) aussi longtemps que le plein-emploi n’est pas atteint : QUAND IL

L’EST, ON PEUT SE TROUVER EN SITUATION D’INFLATION PAR LA DEMANDE

12

.

L’EQUILIBRE KEYNESIEN

Keynes écrit dans la « théorie générale » : « Si la propension à consommer et le taux des

nouveaux investissements donnent une demande effective insuffisante, le niveau effectif de

l’emploi sera inférieur à l’offre de travail potentiellement disponible ».

Pour démontrer cela de manière simple, nous supposerons que Y (revenu) = Yd (revenu

disponible) = PIB (donc, en faisant abstraction des impôts et du commerce extérieur –

économie fermée sans Etat). Nous utiliserons des fonctions linéaires, pour simplifier

13

.

9

Le salaire nominal est celui que le travailleur encaisse (ex. : 2.000 €) ; le salaire réel représente son pouvoir d’achat ; si le salaire

nominal augmente de 2% (2.040 €) et les prix de 2%, alors le salaire réel n’a pas augmenté.

10

Nous avons développé ce point à la leçon 6.

11

Problème des mécanismes de transmission, leçon 6 section 5.

12

Ce concept sera analysé à la leçon 8.

13

Revoyez à la leçon 5 la fonction de consommation keynésienne.

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

5

Marc FIEVET : leçons d’économie leçon 7

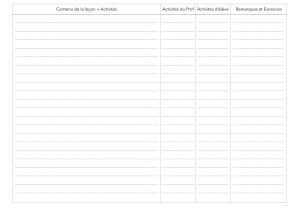

Pour déterminer l’équilibre macro-économique, traçons une fonction de consommation (en

bleu) et une droite à 45° (en vert). Tout point situé sur cette droite montre l’égalité de la

consommation et du revenu. Nous avons ajouté à la fonction de consommation

l’investissement I, en supposant qu’il s’agit d’une variable exogène (c’est-à-dire dont le

niveau est déterminé à l’extérieur de notre modèle ; la fonction (C+I) est donc parallèle à la

fonction C

Y,C+I

S C+I

E

C

I A

45°

x

O Y’ Y* Y** YPE Y

En A, où C rencontre la droite à 45° (Y = C), l’épargne est nulle, puisque tout le revenu est consommé. Le point de

rencontre E entre la fonction (C+I) et la droite à 45° est le niveau d’équilibre du PIB vers lequel tend la production

(OY*), puisque Y = C+I ; à ce point, les agents ne dépensent pas tout leur revenu (C se situe sous la droite à 45°) ; ils

épargnent l’équivalent de I ; donc, à ce point, S = I : l’épargne désirée des ménages y est égale à l’investissement

désiré des entreprises.

Que se passe-t-il si le système s’éloigne de son point d’équilibre ? Imaginons un PIB plus

élevé que OY*, soit OY**, là où la droite (C+I) se situe au-dessous de la bissectrice ; les

ménages épargnent plus que ce que les entreprises sont prêtes à investir , alors que dans

le même temps, elles voient s’accumuler les stocks, puisque les consommateurs

consomment MOINS que ce qui est produit.

En faisant abstraction de G et (X-M), l’équilibre s’écrit : Yd = C + I, et puisque Yd = C + S, on a I = S Cette dernière

équivalence nous enseigne que les investissements réalisés par les entreprises (appelés « ex-post ») égalisent

l’épargne. Magique ?

14

Pas tout à fait, dès lors que ces investissements ex-post comprennent les investissements

DESIRES (ou « ex-ante »), mais aussi les variations de stocks NON SOUHAITEES

15

.

Solution : elles vont diminuer leur production ce qui va ramener progressivement le

PIB vers le point Y*. Tout écart du système par rapport au point Y* incitera les firmes à

modifier leur niveau de production (ajustement par la variation de l’output).

14

Parce que bien évidemment, ménages et entreprises ne se concertent pas.

15

Revoyez la définition de l’investissement I (FBCF) de l’équation Y = C + I + G + (X-M), à la leçon 5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

1

/

39

100%