ici - DocMissionInsertion

P. Labbé / ARML Midi-Pyrénées / 18-01-2013 / V2 / 1

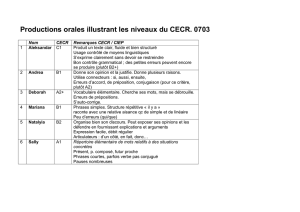

Economie de la débrouille, de l’embrouille ou de la magouille ? « Yes, I can ! ». Intervenants

sociaux dans le brouillard face à la débrouille.

Philippe LABBE

1

« L’idéal moderne, c’est de faire de sa vie ce qu’on veut.

En réalité, c’est ce qu’on fait quand il n’y a pas d’autre solution. »

Jean BAUDRILLARD, Fragments. Cool Memories III. 1991-1995, 1995, Paris, Gallimard.

« Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres. »

George ORWELL, La ferme des animaux, 1964, Paris, Gallimard.

« Yes, I can ! ». Pourquoi ce titre qui, s’il était décliné à la première personne du pluriel,

évoquerait immanquablement le slogan du président des Etats-Unis réélu ? Pour trois raisons.

Tout d’abord, l’emprunt à une communication de Jean GAGNE, « Yes, I can débrouille »

2

,

dont le propos s’intéresse aux « jeunes itinérants » québécois et où le chercheur tentait de

comprendre « l'idée de la débrouillardise ou l'usage de stratégies non orthodoxes pour obtenir

des biens ou des services utiles » et « comment un groupe marginalisé arrive à se construire une

légitimité symbolique dans un univers hostile ».

Et puis il y a ce « I » - « Je » - qui correspond au singulier et, donc, vient contredire l’idée

du « We » - « Nous » - hobahamien, mon hypothèse (au mieux), mon a priori (au pire), incitant à

penser que, s’agissant de débrouille, l’intérêt individuel précède celui du groupe ou, plus

exactement, le groupe n’est sollicité qu’à partir où il ne dessert pas l’individu… au même titre,

d’ailleurs, qu’il vaudrait sans doute mieux parler de tactique que de stratégie. La stratégie

appelle le moyen-long terme, la tactique est une adaptation immédiate à ce que le présent

impose. La débrouillardise apparaît contrainte par le présent ; elle n’est qu’un substitut de

projet ; elle bricole. Elle peut être raisonnable immédiatement même si elle semble aberrante à

terme. Cependant – c’est un premier paradoxe, il y en aura d’autres – si le groupe est

instrumentalisé au bénéfice de l’intérêt individuel, les pairs constituent une sphère rassurante –

du moins dans un premier temps, avant d’être menaçante - de sociabilité, d’interconnaissance

et d’inter-reconnaissance… toutes choses que les jeunes en désinsertion n’ont précisément pas

connu puisqu’un de leurs points communs est l’exclusion souvent scolaire.

Enfin, c’est « can » et non « want » : je peux ne signifie pas je veux. Autrement dit –

seconde hypothèse -, la débrouille serait moins l’expression d’une volonté (« un projet de vie »,

dirait-on dans le monde des intervenants sociaux) que celle d’une nécessité faite vertu. Mais

faire vertu signifie que la personne est agie par le système (et non « agit sur »)

3

, qu’elle

intériorise son infériorité et qu’elle « fait avec », sans modifier le système mais en vivant dans

celui-ci en s’aménageant des espaces – des « lieux habités par les hommes », selon Michel de

CERTEAU – où elle pourra, vaille que vaille, évoluer, survivre. La débrouillardise n’est ni

contestation – ce n’est pas la communauté ardéchoise post-soixante-huitarde réinventant un

mode de vie en opposition à la société de consommation -, ni (encore) la construction d’un

système déviant structuré, hiérarchisé, tel que la mafia. Mais de la débrouille à l’embrouille, du

petit trafic au business, il y a peu, juste un saut qu’entraine un engrenage, celui de la

socialisation endogamique, sans altérité, entre-soi… donc entropique. Je reviendrai là-dessus.

1

Docteur en sociologie, ethnologue, consultant du cabinet SCOP Pennec Etudes Conseils. [email protected]

Conférence pour les journées professionnelles des Missions locales de Midi-Pyrénées, 18 janvier 2013.

2

Jean GAGNÉ, (coordonnateur Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec), « Yes, I can

débrouille. Propos de jeunes itinérants sur la débrouillardise », Cahiers de recherche sociologique, n° 27, 1996.

3

Elle serait agent et non acteur.

P. Labbé / ARML Midi-Pyrénées / 18-01-2013 / V2 / 2

Eloge de la débrouille. De MacGyver…

Le débrouillard est sympathique. On l’imagine certes un peu désordonné, chiffonné, mais

jamais en reste pour s’extirper de situations difficiles, un malin entre Gavroche et Poulbot. Le

Dictionnaire de l’Académie française

4

le définit comme « habile à se tirer d’affaire » et l’illustre

par : « Ce garçon est débrouillard, il réussira dans la vie »… ce qui ne manque pas de piment

alors que notre interrogation originelle part de jeunes qui, précisément, éprouvent des

difficultés à s’insérer. Le paradoxe se renforce dès lors que l’on s’intéresse au verbe :

« débrouiller », c’est « mettre de l’ordre dans ce qui est confus », « rendre intelligible » et,

lorsque le verbe est mobilisé transitivement – « débrouiller quelqu’un » -, cela signifie

« apprendre à se tirer d’affaire ». A la racine de débrouiller ou débrouillard, il y a brouille et

brouillard : la fâcherie et l’imprécision, mais le préfixe « dé » formant le contraire évoque

l’apaisement et la compréhension. Notons cependant, comme l’exprime la citation « ce

garçon… », que la débrouillardise serait une qualité dès lors qu’elle concerne la jeunesse

5

: on

parlera rarement d’un adulte débrouillard mais plus facilement d’un « retors » ou d’un

« magouilleur ».

Le débrouillard est un personnage habile et sa débrouillardise n’est pas sans rappeler la

Mètis des Grecs anciens, sorte de bon sens combinant la ruse et l’intelligence du raisonnement à

partir de l’autre de telle façon à imaginer ce qu’il ne voit pas et, ainsi, de le devancer.

Et condamnation de la débrouille. Aux frères Rapetou.

Le même dictionnaire ouvre une voie bien différente et même opposée avec le mot

« débrouille » défini comme « art de se tirer d’affaire par tous les moyens » et l’illustrant ainsi :

« Vivre dans la débrouille, vivre d’expédients ». « Tous les moyens », c’est-à-dire licites et, plus

probablement, illicites ; quant à l’expression « vivre d’expédients », elle signifie avec ce pluriel «

moyens indélicats ou illicites de se procurer de l’argent »

6

.

En fait, la débrouille devient déviance dès lors qu’elle… a) n’est plus puérile ou

adolescente ; b) n’est plus individuelle, car reprocherait-on à quelqu’un de s’en sortir, de

« sauver sa peau » ; c) constitue un système permanent, stable : se débrouiller est acceptable,

sinon remarquable, dans une situation donnée, temporellement définie (avec, donc, une fin)

mais devient inacceptable en tant que mode de vie opposable au mode de vie « normal ».

Il semble difficile, à présent, d’éviter ce qu’en dit Howard S. BECKER dans son ouvrage

fameux Outsiders

7

…

Outsiders et « entrepreneurs de morale ». La construction de la déviance.

Nous venons de parler de « normal », donc de normes. Celles-ci, rappelle BECKER dès son

introduction, « peuvent être édictées formellement par la loi » et « dans d’autres cas, elles

représentent des accords informels, établis de fraîche date ou revêtus de l’autorité de l’âge et

de la tradition. » L’applicabilité des premières revient à la Police et à la Justice, celle des

secondes aux parents, collègues, voisins… et « entrepreneurs de morale », pour nous et ici,

moins les croisés vertueux que leurs relais auprès de ceux désignés comme déviants : « Celui qui

participe à ces croisades n’a pas seulement le souci d’amener les autres à se conduire « bien »,

selon son appréciation. Il croit qu’il est bon pour eux de « bien » se conduire. »

Un enseignement majeur de BECKER s’exprime ainsi : « La déviance est une propriété non

du comportement lui-même, mais de l’interaction entre la personne qui commet l’acte et celles

4

Imprimerie nationale, 9ème édition, tome 1, 1992, Paris.

5

On pense au film Il était une fois en Amérique (Sergio LEONE, 1984) : l’évolution de quatre jeunes voyous du quartier

juif new-yorkais, Noodles, Cockeye, Patsy et Dominic, d’une bande de gamins délinquants mais attachants (ainsi

Noodles fasciné par la grâce de Deborah) à un gang.

6

Imprimerie nationale, 9ème édition, tome 2, 2000, Paris.

7

Howard S. BECKER, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, 1985, Paris, A.-M. Métailié.

P. Labbé / ARML Midi-Pyrénées / 18-01-2013 / V2 / 3

qui réagissent à cet acte. » (p. 38) Autrement dit, vivre d’expédients n’est pas en soi une

déviance mais le devient si les normes dominantes et leurs relais considèrent que c’en est une.

D’autre part, si, comme nous l’avons dit, de qualité la débrouillardise devient déviance

avec l’âge, c’est parce que « En fait, on peut considérer l’histoire normale des individus dans

notre société (et probablement dans toute société) comme une série d’engagements de plus en

plus nombreux et profonds envers les normes et les institutions conventionnelles. » (p. 50)

8

Ce

qui est toléré, voire encouragé pour l’enfant « dégourdi » devient problème pour l’adolescent et

post-adolescent (une marge de tolérance s’expliquant parce que c’est l’âge où l’on jette sa

gourme) mais n’est plus acceptable pour l’adulte (dont on attend la conformité). Le marqueur,

outre l’âge, est le rapport à l’argent : un enfant n’est jamais indépendant économiquement ; un

adolescent peut commencer à l’être ; sauf exception (handicap), on attend d’un adulte qu’il le

soit.

C’est pourquoi, ici, je considèrerai la débrouille dans son sens économique et non général.

On pourrait en effet parler de jeunes qui se débrouillent, par exemple en trichant avec certaines

normes. Ainsi un jeune, disposant d’une licence et sachant que l’éligibilité à une mesure s’arrête

au baccalauréat (emploi d’avenir…), qui dissimule son réel niveau de formation se débrouille

aussi, au même titre qu’un jeune déclarant une adresse en centre ville pour éviter de donner

celle d’un quartier à mauvaise réputation. Dans le premier cas, la débrouille est une réponse à

une norme édictée qui, discriminant positivement les moins dotés, discrimine négativement le

jeune diplômé. Dans le second cas, la réponse est sans doute une tricherie mais elle est, on

pourrait dire, « justifiée » en amont par le risque d’une discrimination, elle-même délictuelle

9

.

On est à ce moment dans une stratégie de la débrouillardise et non dans une économie de celle-

ci… même si cette stratégie servira économiquement.

Retenons qu’une (relative) tolérance s’exerce vis-à-vis de la jeunesse, période de vie

considérée comme intrinsèquement excessive mais aussi provisoire (donc supportable : « il faut

que jeunesse se passe », « si jeunesse savait »…), et que le statut de déviant est une

construction sociale à laquelle participe, entre autres et même prioritairement (« La déviance

{…} est toujours le résultat des initiatives d’autrui. » p. 186), celui ou celle en charge

d’accompagner la socialisation. Or, si l’on s’intéresse aux conseillers de Mission locale, force est

de constater que leur posture professionnelle se fonde sur l’idée que leur interlocuteur jeune

est, sinon responsable, du moins à responsabiliser

10

, condition sine qua non d’un projet

d’insertion autonome et d’un contrat social (« être acteur de son projet »). On peut donc

imaginer que, face à un comportement socialement considéré comme déviant comme celui de

vivre dans une économie parallèle, le conseiller aura tendance à réorienter le jeune vers une

activité elle « normale »… cette réorientation revenant à considérer l’exercice de l’économie

parallèle comme déviant et, subséquemment, à juger comme tel le jeune qui s’y livre.

8

Il faut avouer que ce déterminisme, sur le mode de « Qui n’a pas été révolutionnaire à vingt ans ? », peut être

quelque peu déprimant dès lors qu’on est animé par le projet du changement pour plus de justice sociale. Fort

heureusement, on peut aussi considérer avec BAUDRILLARD qu’ « Il faut vivre en intelligence avec le système et en

révolte contre ses conséquences. Il faut vivre avec l’idée que nous avons survécu au pire. » (Cool Memories IV. 1995-

2000, 2000, Paris, Galilée).

9

Il existe d’ailleurs des Missions locales qui permettent à des jeunes de quartiers sensibles de se domicilier

10

C’est le principe même des politiques dites « d’activation » : le demandeur d’emploi est sommé d’être « acteur de

son projet », ce qui est une façon de déplacer la responsabilité de l’organisation collective du marché du travail vers

l’individu isolé… responsable et à deux doigts d’être coupable.

P. Labbé / ARML Midi-Pyrénées / 18-01-2013 / V2 / 4

Quelques précisions sémantiques.

Les expressions pour cette économie de la débrouille sont nombreuses : économie

souterraine, parallèle, non marchande, non monétaire, de survie, travail au noir, travail

dissimulé, non déclaré…

La notion la plus large, l’économie souterraine, recouvre…

Les activités légales réalisées illégalement, par exemple le travail au noir ;

Les activités prohibées, telles les fraudes fiscales, les trafics ;

Enfin les activités conventionnellement exclues de la sphère productive comme le travail

domestique, l’entraide.

Se débrouiller peut ainsi être se faire aider pour repeindre sa cuisine mais aussi

rémunérer un artisan sans le déclarer ou vendre du shit au bas d’une tour.

Pour la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression

des Fraudes, la débrouille est une « forme de trafic local ou des banlieues destinée à faire face à

des situations de précarité ou à compléter des revenus insuffisants. La débrouille consiste en

travail au noir ponctuel (ménage, petites réparations), commerce informel (ventes sur les

marchés, dans le métro, en porte-à-porte), petits trafics de survie (ferrailleurs, trafic de denrées

périmées), etc. Elle se distingue du « business » qui se pratique en réseaux mieux organisés et

procure à ses auteurs des revenus plus importants… »

11

Observons, peut-être avec étonnement

(la DGCCRF a une âme…), la philosophie finalement assez tolérante de cette administration :

« faire face à des situations de précarité » et « compléter des revenus insuffisants » apparaissent

logiques sinon excusables…

L’économie de la débrouille c’est également vivre avec son temps et, de la sorte, user (ou

abuser) des réseaux. On parle d’ailleurs d’économie en réseau, celle-ci reposant sur le web : Le

Bon Coin, Zéro Gâchis

12

… Ainsi s’exprime Diouldé CHARTIER, directeur d’un cabinet d’études qui

a mis en place un « observatoire système D »: « Le phénomène est beaucoup plus massif que

nous le pensions. Son développement est reflété par le succès spectaculaire de sites d’échanges

comme Le Bon Coin, Super-Marmite

13

ou Airbnb

14

. Les gens revendent leurs objets, proposent

leurs services, sous-louent leur appartement, s’échangent des tuyaux, s’entraident… Cette

économie de réseau est générée par la crise mais aussi, plus généralement, par l’augmentation

du nombre de « ruptures » dans la vie des Français… Des décalages temporels de plus en plus

importants ont lieu entre les rentrées d’argent et les dépenses : il faut les gérer. Seuls l’entraide,

la débrouille, le peer-to-peer, le système D permettent de faire face. »

15

A titre d’illustration, le 15 janvier 2012, 2 349 offres d’emploi étaient déposées sur Le Bon

Coin pour la seule région Midi-Pyrénées, dont 97 le jour même… Rappelons que Pôle emploi ne

capte que 14% du marché des recrutements…

Selon que vous serez puissant ou misérable…

Avec la débrouille, on pense spontanément aux jeunes et/ou aux pauvres… mais quid

d’une organisation, d’une institution qui recrute en stage, pour 436,05 €/mois, un consultant

bac + 5 « école supérieure de commerce/Sciences Po’ », parce qu’elle n’a pas les moyens de

rémunérer un salarié ? Elle se débrouille… sans doute contrainte, plaidera-t-elle, faute de

financements, mais elle alimente la machine à essorer de la précarité et affecte les comptes

11

Jacques RIMBERT, « Lutte contre l’économie souterraine », Revue de la concurrence et de la consommation, n° 126,

DGCCRF, 1er trimestre 2002.

12

Zéro Gâchis est un site (https://zero-gachis.com/) indiquant où il est possible d’acheter à moindre coût des produits

proches de leur date limite de consommation.

13

Super Marmite est un site (http://www.super-marmite.com/meals ) proposant des plats cuisinés que des

particuliers confectionnent et proposent à proximité (géolocalisation) pour un coût modique.

14

Airbnb est un site (https://www.airbnb.fr/ ) où des particuliers proposent des locations de logement.

15

RUE 89, « Crise et Web ont généré une très large économie de la débrouille », 12 novembre 2012.

P. Labbé / ARML Midi-Pyrénées / 18-01-2013 / V2 / 5

sociaux de la Nation… A titre d’illustration, cet article

16

réagissant à une offre de stage

s’adressant à un jeune disposant a minima d’un niveau de formation bac + 5, rémunéré en-

dessous du RSA, en charge d’études sur la « responsabilité sociétale de l’entreprise » (sic) et

présentant de nombreuses qualités dites « comportementales »… dont l’humilité ! « Selon que

vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

17

Le coût de l’économie non déclarée.

Selon la Commission européenne, en 1998, l’économie souterraine représentait entre 7 et

16% du PIB de l’Union européenne, soit entre 7 et 19% du total des emplois déclarés. A l’échelle

européenne, trois groupes de pays peuvent être considérés :

Les pays dits « opaques » (25-40% PIB) : Grèce, Italie, Lettonie, Estonie.

Les pays « transparents » (5% du PIB) : pays scandinaves, Pays-Bas, Irlande, Autriche.

Les pays à mi-chemin (7 à 14%) : France, Allemagne, Royaume-Uni.

Le noyau dur de ce qui est aussi appelé « l’informalité » est constitué de trois catégories

d’activités :

Les services à la personne tels que le baby-sitting, l’assistance informatique, les cours

particuliers, la réparation des appareils ménagers et des automobiles, l’entretien de logement…

L’agriculture.

Le tourisme, la restauration et le bâtiment.

On sait que, pour la première catégorie, la stratégie du gouvernement a été d’officialiser

ces activités en professionnalisant les services à la personne et en concevant le chèque emploi

service universel (CESU) et que, d’autre part, des initiatives citoyennes rejointes par certaines

collectivités ont promu les systèmes d’échanges locaux (SEL) avec parfois des monnaies

alternatives (le « SOL Violette » à Toulouse, par exemple

18

)

Des « esti-proximations ».

Bien entendu, l’estimation du coût de l’économie non déclarée est très approximative…

comme l’explique le sociologue Philippe BARTHÉLEMY avec cette formulation méritant d’être

saluée : « Il va de soi, et telle est bien la difficulté majeure pour tous ces travaux, que la variable

que l’on cherche à mesurer n’est pas observable, ce qui rend impossible l’adhésion à une

estimation plutôt qu’à une autre à partir du moment où la méthode est cohérente et les

hypothèses sur lesquelles elle repose sont a priori plausibles. »

19

On n’est guère éloigné de cette audacieuse tentative proposée par Robert MUSIL dans

L’homme sans qualités

20

: « Chercher un point fixe dans un tel flux de phénomènes est aussi

difficile que de planter un clou dans un jet d’eau. »

Une question dépolitisée de survie.

Une évaluation récente (2010) estime que l’économie informelle avait augmenté de

13,3% en 2008 et de 14% en 2010 dans l’OCDE, de 11% en 2008 et de 11,7% en 2010 pour la

France.

Selon Pierre ROCHE (Céreq), « constamment ballottés entre des périodes de chômage et

des petits boulots sans lendemain, certains jeunes des quartiers populaires s’engagent dans

l’économie de la débrouille, notamment dans des activités illicites comme la revente de

16

Philippe LABBÉ, « Une jeunesse humble, humiliée, face au marché du travail », L’Humanité, 13 décembre 2012.

17

Jean de LA FONTAINE, « Les animaux malades de la peste », Les Fables, Livre VII.

18

Cette expérimentation a démarré le 6 mai 2011 et a eu son premier bilan le 1er décembre 2011 (synthèse du

bilan au lien suivant : http://minilien.fr/a0mxpp).

19

Philippe BARTHELEMY, « Economie souterraine et structures industrielles dans les pays de la Communauté

européenne », Université de Toulon et du Var, 6ème Journées du SESAME, La Garde et Saint-Cyr sur Mer, septembre

1996.

20

Robert MUSIL, L’homme sans qualités, 1957, Paris, Mame.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%