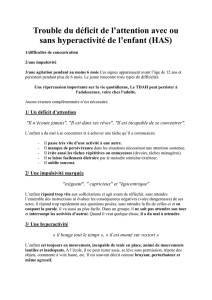

Dossier Hyperactivité et trouble de l`attention chez l`enfant

Dossier

Hyperactivité et trouble

de l’attention chez l’enfant

Nancy Pionnié

Fondation Vallée, 7, rue Bensérade, 94257 Gentilly Cedex

RÉSUMÉ

Le concept d’hyperactivité a évolué tout au long du XXe siècle et a été l’objet de

nombreux travaux, tant de la part des pédopsychiatres français que de l’école

anglo-saxonne. Les idées ont fluctué quant à la vision symptomatique ou

syndromique du trouble, ainsi que quant à son étiopathogénie. Aujourd’hui, le

concept se retrouve dans les trois principales classifications diagnostiques sous

des terminologies légèrement différentes. Le diagnostic repose sur la présence

d’un trépied associant hyperactivité, impulsivité, et troubles de l’attention. Il

doit rester clinique, éliminant une pathologie plus envahissante du développe-

ment pouvant produire les mêmes symptômes. Il importe de reconnaître

cependant la fréquence des comorbidités associées à ce trouble. La compré-

hension étiopathogénique du trouble bénéficie de la multiplicité des recher-

ches : neurosciences, neuropsychologie, approche psychodynamique. Le trai-

tement devra ne pas prendre en compte uniquement les symptômes, mais

l’enfant dans la globalité de son fonctionnement psychoaffectif et de son

environnement.

Mots clés : hyperactivité, troubles de l’attention

Il s’agit d’un des motifs de consulta-

tion les plus fréquents en pédopsy-

chiatrie aux États-Unis et l’une des

formes cliniques les plus discutées

aujourd’hui, tant dans les cercles

scientifiques, que par l’ampleur de la

médiatisation de ce trouble. Tel qu’il

est désigné par la nosographie interna-

tionale, « trouble déficitaire de

l’attention-hyperactivité (TDAH) »,

issu principalement du DSM IV amé-

ricain, il renvoie à un mode de classi-

fication centré sur la description du

symptôme qui ne satisfait pas nombre

de pédopsychiatres français, soucieux

d’appréhender l’enfant dans une pers-

pective plus psychodynamique et

dans ses modalités relationnelles avec

son entourage.

Quoi qu’il en soit, c’est un trouble

autour duquel la multiplicité des ap-

proches ne peut qu’être complémen-

taire : les apports de la psychopatho-

logie d’inspiration psychodynamique

ne sont pas démentis par les apports

des recherches en psychologie cogni-

tive, en neuropsychologie et en neu-

rosciences. Ce trouble mérite une ap-

proche intégrative de la

compréhension du symptôme et de

ses déterminismes [1].

Historique du concept

C’est autour des années 1900 que

de nombreux auteurs ont commencé à

décrire l’instabilité, et il est intéressant

de constater que très rapidement se

sont posées les questions qui nous

préoccupent encore de nos jours.

Évoquons d’abord les multiples

terminologies qui se sont succédé :

m

t

p

Tirés à part : N. Pionnié

mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005 17

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

« psychopathes instables » de Kraeplin, 1899, « écolier

instable » de Paul et Philippe Boncour (1905), « enfant

turbulent » de H. Wallon (1925), « hyperkinésie » (Eisen-

berg, 1957) ; « syndrome hyperkinétique » des auteurs

anglais, « instabilité psychomotrice » (G. Heuyer, 1914)

en France, et enfin hyperactivité.

La question de la vision syndromique ou symptomati-

que du trouble a également très vite fait débat : d’une

description initialement purement symptomatique (chez

des auteurs comme Bourneville (1897) qui décrivent ce

trouble chez des enfants arriérés), on arrive rapidement à

une conception plus syndromique, en lien non seulement

avec l’association remarquée de plusieurs types de com-

portement (hyperactivité, impulsivité, défaut d’attention)

mais aussi en fonction du risque évolutif constaté chez ces

enfants, comme le risque accru de développer des condui-

tes antisociales.

Enfin, la question de l’organogenèse ou de la psycho-

génèse a été très vite posée, avec en particulier un fort

courant organiciste pendant toute la première moitié du

XX

e

siècle. C’est un médecin anglais du nom de Still qui

parle le premier de Brain Damage Syndrom, pour décrire

une hyperkinésie motrice secondaire chez des enfants

traumatisés crâniens ou ayant eu une méningo-

encéphalite. En 1937, Bradley, un autre médecin anglais

mène une étude princeps où il montre l’amélioration

paradoxale des troubles du comportement et des perfor-

mances scolaires par la prescription d’amphétamines

(benzédrine, DL-amphétamine). C’est la première étape

dans l’hypothèse d’une participation neurobiologique

dans ce trouble.

En 1947, Strauss et Lehtinen décrivent le syndrome de

Minimal Brain Injury (lésions cérébrales a minima), attri-

buant les troubles à des lésions cérébrales a minima,

passées inaperçues, et responsables des désordres cogni-

tifs et perceptivo-moteurs chez ces enfants.

Cette notion est remplacée en 1963 par celle de Mini-

mal Brain Dysfunction de Baxs et Mackeith. L’acceptation

de l’étiologie organique est alors tellement forte que le

« dysfonctionnement cérébral minime » devient l’équiva-

lent du syndrome hyperkinétique dans la nosographie

anglo-saxonne. Ces auteurs s’appuient sur la présence de

signes neurologiques mineurs (soft signs) présents de fa-

çon plus fréquente pour étayer leur théorie.

À la fin des années 60, c’est le déclin des théories

organogéniques, au profit d’auteurs comme le célèbre

pédiatre et psychanalyste anglais, Donald W. Winnicott,

qui souligne l’aspect psychoaffectif du trouble qui témoi-

gne selon lui d’un conflit affectif non encore élaboré par

l’enfant et contre lequel il lutte. L’hyperactivité peut être

vue comme un moyen de défense pathologique pour ne

pas être submergé par des affects douloureux. Elle serait

donc plutôt à comprendre comme l’expression sympto-

matique de perturbations concernant l’organisation même

de la personnalité. Dans la même lignée, Jean Bergès et

Hubert Flavigny vont insister sur le fait que l’instabilité de

l’enfant fait appel au corps de celui qui l’apprécie, qui la

supporte. Ils posent ainsi la question de la tolérance du

milieu face à ce trouble qui « vient frapper le regard,

l’ouïe, le tact », et mettent en avant le caractère intrinsè-

quement interactif du trouble qui n’est pas « solitaire ». Ils

évoquent la dimension d’excitation corporelle peu élabo-

rable présente dans ce trouble, ainsi que le lien de dépen-

dance qui est maintenu très fortement par le fait que ces

enfants doivent être surveillés en permanence. Bref, c’est

l’aspect interactif et de pathologie du lien qui est évoqué.

Pour finir ce rappel historique, citons les travaux psy-

chopathologiques d’orientation systémique, qui mettent

en avant le rôle potentiellement stabilisateur de l’enfant

hyperkinétique permettant de maintenir l’équilibre fami-

lial en détournant par ses frasques l’attention des problè-

mes conjugaux, et faisant ainsi réaliser au couple l’écono-

mie de ses propres tensions.

Données épidémiologiques

et nosographie

Même si ce syndrome est reconnu depuis la fin du XIX

e

siècle, sa définition et ses critères ont été l’objet de nom-

breux débats. Il ne fait son entrée dans la nosographie

américaine que dans la deuxième version du Manuel

diagnostique et statistique des troubles mentaux, en 1968,

sous la terminologie « réaction hyperkinétique de l’en-

fance ou de l’adolescence ». Dans la troisième version,

c’est le trouble de l’attention qui est mis en avant, et dans

la version actuelle, quatrième édition du Manuel diagnos-

tique et statistique des troubles mentaux dit DSM IV (Ame-

rican Psychiatric Association, 1994), les deux dimensions

sont retenues avec trois sous-types : on parle alors de

« trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité » (TDAH),

avec inattention prédominante, avec hyperactivité prédo-

minante, ou de forme mixte [2].

La dixième révision de la Classification internationale

des maladies de l’OMS (ICD-10, 1992) retient quant à elle

comme catégorie diagnostique les « troubles hyperkinéti-

ques » [3]. Quant à la classification française des troubles

mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA R-2000),

d’inspiration psychodynamique et qui s’inscrit dans une

approche pluridimensionnelle à travers laquelle tous les

psychiatres peuvent communiquer, elle retient le diagnos-

tic de « trouble hyperkinétique » au sein d’une catégorie

plus large de troubles des conduites et du comportement

[4]. Une enquête nationale ayant eu lieu en France en

1998 utilisant cette classification chez des enfants dits

hyperkinétiques concluait que dans deux tiers des cas, ce

syndrome était à relier à une autre pathologie (névrotique

ou organisation limite de l’enfance), et que dans un tiers

des cas seulement il constituait le diagnostic principal.

Selon le DSM IV, la prévalence du trouble est estimée

entre 3 et 5 % des enfants d’âge scolaire ; il est beaucoup

Hyperactivité et trouble de l’attention chez l’enfant

mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005

18

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

plus fréquent chez les garçons que chez les filles, le sexe

ratio varie, selon les études, de6à9.Ceschiffres corres-

pondent à ceux obtenus en France dans une étude sur

5 000 dossiers réalisée à l’hôpital Robert Debré entre

1988 et 1995.

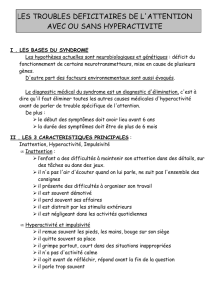

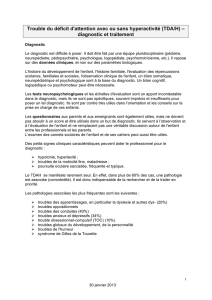

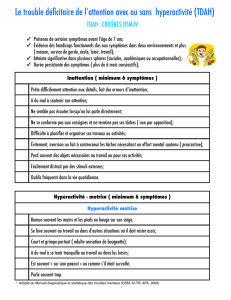

Diagnostic clinique

Il repose sur la présence d’un trépied symptomatique

associant hyperactivité, impulsivité et troubles attention-

nels, en l’absence de signes cliniques pouvant évoquer

des pathologies plus graves comme un trouble envahis-

sant du développement, une schizophrénie ou un autre

trouble psychotique. On ne pose pas non plus le diagnos-

tic si ces symptômes sont mieux expliqués par un autre

trouble, comme un trouble de l’humeur ou des troubles

anxieux, ni si les symptômes apparaissent dans le cadre

d’une affection médicale générale ou d’une prise médica-

menteuse (comme les bronchodilatateurs).

Ces symptômes doivent être plus sévères et plus fré-

quents que ceux observés chez des sujets d’un niveau de

développement similaire. Ils peuvent être très fluctuants,

au cours de la journée et selon les situations. Ils entraînent

une souffrance et une altération du fonctionnement sco-

laire, social ou familial.

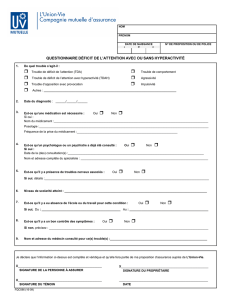

Le diagnostic repose sur une anamnèse précise de

l’histoire des troubles, et nécessite de recouper les indica-

tions issues de l’observation directe avec ce que peuvent

en dire l’entourage, la famille ou l’école. L’évaluation

semi-quantitative et le seuil au-dessus duquel le compor-

tement est jugé excessif sont nécessairement arbitraires, et

c’est pourquoi l’expérience et le jugement clinique du

praticien sont d’une grande importance. Aucun examen

complémentaire (tests neurophysiologiques ou des ques-

tionnaires d’évaluation comme celui de Conners, pour

parents et enseignants) ne peut être considéré comme

ayant une valeur diagnostique. Ces outils sont plus desti-

nés à des études de recherche clinique, ou éventuellement

à tester l’efficacité d’un traitement médicamenteux. De

plus, en ce qui concerne les questionnaires, tous mesurent

conjointement d’autres problèmes de comportement (par

exemple la Child behavior Checklist d’Achenbach ou

inventaire des comportements de l’enfant, 1983).

En revanche, il peut être intéressant d’effectuer des

tests psychométriques (WISC-R), pour l’évaluation intel-

lectuelle, tests projectifs (comme le Rorschach ou le TAT

permettant de mieux appréhender le fonctionnement psy-

chique et la structure de la personnalité), afin d’affiner

l’approche clinique globale, indépendamment de l’aspect

comportemental des troubles. En particulier, des tests psy-

chologiques mettront en évidence une fragilité identitaire

et narcissique, orienteront le clinicien vers une compré-

hension plus symptomatique que syndromique des trou-

bles du comportement observés, et une prise en charge

plus clairement orientée vers le soutien psychothérapeu-

tique.

Les enfants hyperactifs restent difficilement assis, se

tortillent sur leur chaise, se balancent, agitent les mains ou

les pieds. Ils courent et grimpent partout. Leurs mouve-

ments paraissent désorganisés, et non pertinents par rap-

port à la situation. En classe, ils se lèvent sans permission,

jouent avec les objets qui les entourent. Ils donnent l’im-

pression d’être montés sur des ressorts. Ils veulent faire

plusieurs activités à la fois, ont du mal à suivre une

consigne.

Le manque d’attention se caractérise chez les enfants

par une difficulté à terminer une tâche, une distractibilité

élevée, des fautes d’étourderies fréquentes dans leurs de-

voirs scolaires. Ils ne prêtent pas attention aux détails,

donnent l’impression d’avoir l’esprit ailleurs. Ils changent

fréquemment d’activité, sans en finir aucune, ont du mal à

organiser leur travail, et peuvent perdre ou détériorer leurs

instruments de travail.

L’impulsivité apparaît étroitement liée à la difficulté de

soutenir l’attention. Il peut s’agir d’une impulsivité cogni-

tive ou comportementale. L’impulsivité cognitive se ca-

ractérise par une façon rapide et incorrecte de répondre à

une tâche, sans attendre la fin de la consigne ou sans

arriver à suivre les étapes successives de façon ordonnée.

Ils font des réponses prématurées ou des commentaires,

répondent quand ce n’est pas leur tour ou avant même la

fin de la question. Ces enfants prennent aussi des risques

non calculés, ce qui les rend plus susceptibles d’être

victimes d’accidents ou d’en causer. L’impulsivité com-

portementale correspond à l’incapacité de corriger ou

d’inhiber des comportements verbaux ou physiques ina-

daptés. L’impulsivité se traduit par une difficulté à obéir,

une recherche de plaisir immédiat, une impatience qui

devient problématique : faire la queue, attendre son tour.

Cet aspect de l’impulsivité crée des problèmes dans des

situations scolaires, sociales ou familiales : l’ensemble de

ces symptômes entraîne souvent des attitudes de rejet par

les pairs, ou des sanctions de la part des enseignants, qui

concourent à une image de soi négative et à une faible

estime de soi.

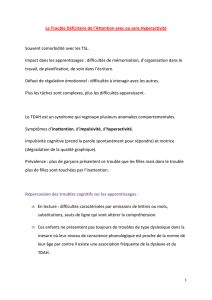

Comorbidités et troubles associés

Le diagnostic reste néanmoins délicat à poser en raison

de la fréquence des comorbidités.

Prenons l’exemple des troubles oppositionnels avec

provocation, présents dans environ 50 % des cas : on

pourrait se demander si les symptômes du TDAH ne sont

pas une facette de ce trouble associé. Cependant, les

études montrent bien que les symptômes TDAH ont une

évolution indépendante des troubles comorbides, et que

les formes comorbides de TDAH partagent globalement la

mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005 19

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

même évolution que les TDAH purs et ont les mêmes

caractéristiques neuropsychologiques. On peut donc as-

sez raisonnablement parler de comorbidité sur le plan

scientifique, dans le sens d’une association plus fréquente

de deux troubles, qui ne préjuge pas du lien entre les deux.

Cela laisse la porte ouverte aux approches psychodynami-

ques qui vont tenter d’établir un lien de compréhension

entre ces associations de troubles.

L’autre trouble comorbide le plus fréquent est le trou-

ble des apprentissages, c’est-à-dire une différence entre

aptitude et réalisation dans le langage oral, écrit, orthogra-

phique et mathématique, non lié à un retard mental, un

handicap, à des facteurs sociaux ou à des troubles émo-

tionnels. Quelques chiffres indicatifs : 25 % des enfants

dyslexiques ont un TDAH, et 33 % des enfants présentant

un TDAH souffrent de dyslexie. Semblent impliqués, des

difficultés d’encodage, une diminution de la mémoire de

travail et de la mémoire de rappel, un déficit de filtre

attentionnel.

La coexistence de troubles anxiodépressifs atteint 20 à

30 %, et peut avoir un impact sur l’expression clinique du

trouble, en faisant apparaître des symptômes comme l’irri-

tabilité ou un ralentissement. Il semblerait aussi que cette

comorbidité protège de l’évolution vers des conduites

antisociales.

Perspective développementale

Même si le diagnostic est le plus souvent fait vers

6-7 ans, on croit que ce trouble apparaît dans la première

enfance. D’après certaines études, l’âge moyen d’appari-

tion des symptômes serait d’environ 3 ans, et la précocité

d’apparition des troubles serait associée à une symptoma-

tologie et une comorbidité plus sévères. Néanmoins,

beaucoup d’enfants présentent une période d’hyperacti-

vité vers 3-4 ans, qui ne persistera pas plus de 6 mois.

Dans l’anamnèse de ces enfants, on retrouve volon-

tiers une difficulté à établir des rythmes physiologiques

dans le premier semestre, des retards d’acquisition de la

propreté et du langage oral, un tempérament « éveil diffi-

cile », des crises de colère et de frustration importantes,

avec des manifestations de blocage de respiration, de

vomissements provoqués.

À l’adolescence, on observe une diminution de l’inten-

sité des symptômes pour la majorité des jeunes, qui serait

de nature développementale et peu liée aux traitements

reçus. Mais le diagnostic est difficile à établir à l’adoles-

cence, en raison du nombre élevé de défenses comporte-

mentales observées à cet âge. Par ailleurs, les symptômes

paraissent alors moins spécifiques : un sentiment de ner-

vosité, des troubles de concentration, un échec scolaire.

Par ailleurs, l’hyperactivité dans l’enfance, même si elle

s’atténue à l’adolescence, peut laisser des séquelles au

niveau de l’image et de l’estime de soi, avec des ponts vers

d’autres pathologies : troubles de la personnalité, risque

plus élevé de développer une consommation de drogues.

À l’âge adulte, 70 % des patients présentent encore de

la distractivité et de l’impulsivité ; le niveau d’études est

inférieur comparé à la population normale, le nombre de

personnalités antisociales plus élevé. Des études révèlent

des changements d’emploi plus fréquents, un niveau

socio-économique plus bas et des conflits plus fréquents

avec les pairs.

Apport des recherches

en neuroscience

Malgré le nombre impressionnant de recherches por-

tant sur les déterminismes de ce trouble, on ne retient

toujours pas de facteur étiologique précis.

Cependant, l’hypothèse la plus consistante implique le

rôle de la dopamine et de dysfonctionnements au niveau

du lobe frontal et du système réticulé, avec en particulier

l’hypothèse d’une déficience sélective d’une disponibilité

de la dopamine dans ces régions. Les déficits des lobes

frontaux toucheraient plus particulièrement les fonctions

d’inhibition et de contrôle stratégique.

Il existerait une prédisposition génétique dans l’insta-

bilité idiopathique, comme en témoignent certaines étu-

des d’agrégation familiale et de jumeaux, sans pour autant

qu’on ait pu identifier un mode de transmission. Les

hypothèses penchent vers une interaction de plusieurs

gènes impliqués dans les mécanismes dopaminergiques.

En imagerie, les études par scanner ou IRM n’ont pas

démontré de différence entre la structure des cerveaux

d’enfants étiquetés « TDAH » et celle d’enfants normaux.

Certains résultats mentionnent cependant des facteurs

neuroanatomiques non spécifiques : des anomalies mor-

phologiques des ganglions de la base et du corps calleux.

Cependant, les nouvelles techniques permettent

l’étude simultanée de la structure, du fonctionnement et

du flux sanguin cérébral. Certaines études ont ainsi mis en

évidence une hypoperfusion du lobe frontal et de la région

droite du striatum, corrigée par l’administration de mé-

thylphénidate. Ces résultats nécessitent cependant des

recherches plus poussées et une réflexion approfondie sur

les corrélations à établir entre ces anomalies fonctionnel-

les et la symptomatologie clinique.

En ce qui concerne les facteurs développementaux, on

évoque des anomalies cyto-architecturales liées à une

perturbation des processus de sélection synaptique et des

mécanismes de migration neuronale dans les circuits

fronto-striés, dont l’origine pourrait être des facteurs hy-

poxiques survenant dans la période anténatale ou périna-

tale (le striatum aurait une vulnérabilité particulière à

l’hypoxie).

Dans tous les cas de figure, les éléments constitution-

nels qu’ils soient génétiques ou neurodéveloppementaux

Hyperactivité et trouble de l’attention chez l’enfant

mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005

20

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

ne constituent pas en soi des facteurs étiologiques mais

plutôt des facteurs de vulnérabilité qui, associés à des

facteurs socio-environnementaux pourraient favoriser

l’expression symptomatique du trouble.

Explorations neuropsychologiques

Sur le plan neuropsychologique, le concept est actuel-

lement défini comme un « spectre de dysfonctionnements

exécutifs et comportementaux apparaissant souvent en-

semble et répondant à des traitements similaires ».

On sait que c’est le système mésencéphalo-frontal qui

est à la base des mécanismes de l’attention, ce qui

confirme les hypothèses précédemment évoquées. Par

ailleurs, des analyses factorielles ont montré que le TDAH

était sous-tendu par deux dimensions distinctes que sont

les dimensions hyperactivité-impulsivité d’une part, trou-

ble de l’attention d’autre part. Au sein du concept d’atten-

tion, on peut distinguer deux dimensions, que sont la

sélectivité et l’intensité.

L’intensité de l’attention est mesurée par divers tests :

tâches de performances continues, ou tâches de concen-

tration, tests d’apprentissage pairé, etc.

L’attention sélective est un aspect qualitatif de l’atten-

tion qui évalue la sensibilité aux distracteurs externes ; le

phénomène de conditionnement sélectif qui permet de

donner priorité sur un objet plutôt qu’un autre, et met en

jeu le phénomène d’habituation (diminution de l’impor-

tance d’un signal lorsqu’il est répété) et d’interaction (in-

fluence d’un stimulus antérieur dans la perception du

stimulus actuel) : il est démontré expérimentalement que

les enfants présentant un TDAH ont un déficit de la

sélectivité attentionnelle, telle qu’elle peut être mesurée

par le test de Stroop (Stroop Color Word Test). Ce test,

sensible et robuste, crée une sorte de microconflit cognitif

dont la résolution nécessite la mise en place d’un phéno-

mène d’inhibition de la mauvaise réponse. L’hypothèse

déduite est qu’il existe un manque d’intensité des méca-

nismes d’inhibition.

Un autre test neuropsychologique, le Wisconsin Card

Sorting Test permet d’étudier la tendance à la persévéra-

tion, qui serait augmentée chez les sujets TDAH.

De nombreuses explorations ont lieu dans ce do-

maine, avec des résultats de recherche expérimentale

intéressants quoique parfois disparates, et des ponts avec

la clinique. Nous ne pouvons tous les aborder dans le

présent article, et renvoyons le lecteur au très bon ouvrage

de J. Thomas et G. Willems qui traite de l’approche

neurocognitive de ces troubles [5].

Approche psychodynamique

Il nous semble important de comprendre la place que

prend l’instabilité psychomotrice dans l’économie globale

de la personnalité de l’enfant, et d’évaluer le mode d’inte-

raction parent-enfant, si l’on veut donner aux entretiens

avec nos patients une « position rigoureusement psycho-

thérapeutique », comme le souligne Roger Misès, et ne

pas rester dans l’idée qu’un recueil objectif de données

par le psychiatre, assorti d’une prescription médicamen-

teuse, peut suffire à réduire ce trouble. En revanche, on

peut considérer que dans certaines situations, l’améliora-

tion apportée par une médication permet d’envisager une

élaboration psychodynamique qui apportera un mieux-

être dans le long terme et dans une perspective dévelop-

pementale.

Les psychodynamiciens sont tous d’accord pour envi-

sager ce syndrome sous l’angle d’une pathologie du lien

interindividuel et d’un défaut des fonctions dites de conte-

nance [6]. Ces enfants ont du mal à mettre en place un

système dit de « pare-excitation », qui permet de métabo-

liser, de psychiser les stimulations endogènes et exogènes

dont nous sommes tous bombardés, que ce soit par exem-

ple l’excitation libidinale œdipienne présente dans la

relation avec les parents, ou l’excitation liée à la sexualité

infantile et aux fantasmes ou activités masturbatoires nor-

males. Le défaut de mentalisation conduit ces enfants à

décharger leur excitation dans l’agir. Il y a ce qu’on

appelle une défaillance du champ transitionnel, de la

capacité de rêverie, qui en principe permet de traiter un

certain nombre de conflits sans les transposer dans la

réalité. Cette excitation permanente est également à met-

tre en rapport avec une difficulté à se déprimer, alors qu’il

existe une angoisse assez forte autour des craintes d’aban-

don et de séparation. Mais ce manque de sécurité interne,

plutôt que de conduire à l’expression d’une tristesse ou

d’une inquiétude, conduit à des manifestations d’attaques

du milieu, qui sont un besoin de contenance et de limite.

Le trouble hyperkinétique se rapproche assez des dyshar-

monies d’évolution où il existe une différence de maturité

assez forte entre l’intelligence, les capacités langagières et

la dimension affective qui est très fragile et immature.

D’autre part, ces enfants paraissent pris dans des rela-

tions à dominance duelle, d’abord avec la mère, puis par

extension dans leur modalité relationnelle sociale : le

besoin d’être étayé par un adulte est très présent, sinon ils

se sentent « lâchés » et activent leurs défenses par le corps

et l’agir. Dans les familles d’enfants hyperactifs, il est

souvent noté une grande proximité inconsciente de la

mère, qui peut paradoxalement avoir du mal à être mater-

nante, et qui peut se sentir envahie par des sentiments

ambivalents à l’égard de son enfant. Le père paraît souvent

comme une figure distante ou défiée. Il est très important

que l’intervention thérapeutique se situe à la fois du côté

de l’enfant par un renforcement du narcissisme et des

enveloppes contenantes, et du côté familial pour déjouer

les modalités d’interactions familiales pathogènes qui

contribuent à entretenir le trouble.

mt pédiatrie, vol. 8, n° 1, janvier-février 2005 21

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

1

/

6

100%