1 Jean-Louis MANDEL CHAIRE DE GÉNÉTIQUE HUMAINE

1

Jean-Louis MANDEL

CHAIRE DE GÉNÉTIQUE HUMAINE

Synthèse de la leçon inaugurale

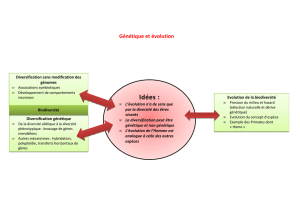

La création d’une troisième chaire de génétique au Collège de France correspond à

l’importance de cette discipline en biologie, tant au plan conceptuel que du point de

vue des méthodes et de la masse d’informations qu’elle met au service de la

compréhension du développement et de la physiologie des organismes vivants,

mais aussi de l’évolution des espèces ou de l’écologie. La génétique humaine est en

fait présente depuis plus de trente ans, sous des formes diverses, au Collège de

France. Elle répond à des préoccupations très anciennes concernant la transmission

familiale de caractères physiques ou même moraux. Son domaine est en fait

d’analyser la contribution du patrimoine génétique aux trois questions

fondamentales qui sont le titre d’un des derniers tableaux de Gauguin : D’où

venons nous ? Que sommes nous ? Où allons nous ? Questions que l’on peut

aborder pour l’espèce homo sapiens et ses populations (génétique de l’évolution et

des populations) ou au plan individuel : quels variants génétiques m’ont transmis

mes parents, et par delà, mes ancêtres plus éloignés, et quels sont les conséquences,

notamment pour ma santé présente et future.

L’histoire de la génétique humaine sera évoquée. On trouve des allusions à

l’hémophilie dans des textes du Talmud, et des descriptions précises de certaines

maladies au 19ème siècle, mais les débuts d’une approche plus interprétative et

mécanistique sont très lents, en dépit du travail fondateur de Garrod (1902, 1909). Il

faut attendre les années 1950 à 1960 pour voir se développer la génétique

biochimique, puis la cytogénétique, avec leur cortège d’applications diagnostiques,

permettant des actions au niveau individuel (conseil génétique, diagnostic prénatal)

ou de la population (dépistage néonatal systématique pour la phénylcétonurie,

dépistage des couples à risque pour les thalassémies ou la maladie de Tay-Sachs

dans certaines populations). Mais ce n’est qu’à partir de 1980 que les technologies

d’analyse directe des gènes permettent d’aborder de manière très systématique,

l’ensemble des maladies héréditaires.

Une chaire de génétique humaine se justifie aujourd’hui par l’extraordinaire

explosion de connaissances dans ce domaine au cours des 20 dernières années,

conduisant au séquençage du génome humain et à l’identification de plus de 1500

gènes dont les mutations sont responsables de maladies héréditaires, permettant

ainsi d’aborder l’étude des mécanismes conduisant de la lésion initiale (mutation) à

l’expression clinique. De nombreux résultats inattendus ont été obtenus, concernant

les mécanismes mutationnels ou la correspondance étonnamment complexe entre

mutation d’un gène et expression clinique (le phénotype). Nous évoquerons les

mutations instables par expansion de répétitions de triplets, qui ont permis

d’expliquer le phénomène d’anticipation dont la réalité biologique fut longtemps

niée par les généticiens. Ces mutations sont responsables de maladies génétiques

importantes, telles que le syndrome de retard mental avec X fragile ou la maladie

de Huntington. La présence dans le génome de répétitions de grands segments

d’ADN est responsable de syndromes dits microdélétionnels.

2

Le phénomène d’empreinte génétique, un marquage différentiel de certaines

régions chromosomiques selon qu’elles proviennent du père ou de la mère, fait

qu’une mutation affectant ces régions peut avoir des conséquences dramatiquement

différentes en fonction de l’origine parentale. Enfin, de manière très surprenante, on

a trouvé que pour certains gènes, les manifestations cliniques pouvaient être

extrêmement différentes selon la nature de la mutation présente dans ce gène. A

l’opposé, des pathologies qui apparaissaient très spécifiques par leur combinaison

unique de symptômes, présentent une hétérogénéité génétique très importante, avec

dans certains cas plus de 10 gènes dont les mutations entraînent des maladies

cliniquement non distinguables. On s’aperçoit fréquemment dans ces cas que ces

différents gènes codent pour des protéines participant à une même fonction

cellulaire. Les maladies génétiques constituent de fait un puissant moyen

d’annotation fonctionnelle du génome, auxquels contribuent les patients et leurs

familles, leurs médecins, et les extraordinaires outils d’investigation disponibles

dans tous les domaines de la pathologie.

Toutefois, la génétique humaine reste essentiellement une science d’observation, où

l’aspect expérimental réside surtout dans la mise au point des outils d’observation

et d’analyse des données, ou dans l’organisation des études de cohortes de patients.

Pour accéder à des approches expérimentales plus interventionnelles, mais aussi

pour l’interprétation fonctionnelle des données issues du séquençage, il faut

recourir à la génétique des organismes modèles, de la levure (et même quelquefois

de la bactérie E. coli) à la souris, en passant par le nématode caenorhabditis

elegans, la mouche drosophile ou le poisson zèbre.

Le séquençage du génome humain n’est qu’un point de départ pour comprendre la

fonction normale de nos gènes, et le rôle de leurs variations dans la modulation de

fonctions physiologiques et dans les pathologies qui affectent l’homme. Parmi les

champs d’investigations que nous explorerons dans notre enseignement on peut

citer : que peut apporter la génétique humaine, et notamment l’exploration des

maladies génétiques responsables de déficits intellectuels, à la compréhension des

mécanismes qui sous-tendent les extraordinaires capacités cognitives de l’homme,

domaine pour lequel la contribution des organismes modèles, bien qu’extrêmement

utile, souffre de limitations évidentes ; l’explosion des études visant à identifier les

variations géniques qui rendent compte des prédispositions géniques aux maladies

communes, qui est d’un intérêt indiscutable pour la compréhension des mécanismes

pathogéniques, pourra t’elle réellement permettre de manière générale une

médecine prédictive et des traitements personnalisés, comme souvent annoncé de

manière peut être insuffisamment critique, et ne va t’on pas vers une génétisation

excessive, ou même une génomania ; quelles sont les perspectives de traitement

pour les maladies monogéniques, de la thérapie génique aux approches

pharmacologiques classiques ou à la thérapie cellulaire ; enfin, il sera capital

d’analyser les problèmes éthiques liés aux progrès rapides des connaissances et des

possibilités techniques d’analyse des variations du génome. Ces interrogations

nécessitent évidemment des approches multidisciplinaires, qui sont l’essence même

du Collège de France.

1

/

2

100%