Correction barème du partiel de seconde sur les mammifères

Correction barème du partiel de seconde sur l’adaptation des mammifères marins

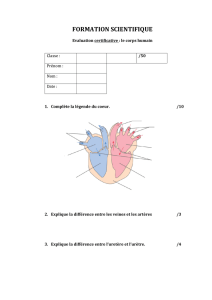

Q1 : Observation 1 : premier compartiment le sang avec 1125 ml d’O2 justifié par :

- 4,5 L pour 30kg contre 5L pour 70kg un volume de sang beaucoup plus important par rapport à sa

taille

- 250mL d’O2/l contre 200mL d’O2/l Une concentration de dioxygène par unité de volume supérieure.

Observation 2 : second compartiment les muscles avec 270ml d’O2 justifié par :

- 45 ml d’O2 par kg au lieu de 15 ml d’O2 par kg soit trois fois plus par unité de masse.

Conclusion : les réserves d’O2 du phoque sont donc pour l’essentiel (72,5%) situées dans le sang dont le volume

et la concentration en dioxygène sont très élevés mais aussi dans les muscles (17,5%) grâce à une importante

concentration.

Q 2 : Info : la myoglobine est le transporteur principal du dioxygène dans les muscles.

Obs : proportionnalité directe entre la [globine] et le pouvoir oxyphorique (valeurs) .

Conl : le pouvoir oxyphorique supérieur des muscles des mammifères marins a pour cause la plus grande

concentration dans leurs muscles du principal transporteur de dioxygène la myoglobine.

Q3 : Obs :En plongée certains organes comme le cortex conservent pratiquement le même débit, d’autres

comme les poumons présentent une réduction de leur débit de près de 50% et enfin une dernière catégorie

d’organes comme les muscles et le pancréas présentent une réduction de près de 95% de leur débit.

Int. En plongée l’animal en réduisant le débit de certains organes (muscles et appareil digestif) économise le

dioxygène de son réservoir sanguin qui reste disponible pour des organes qui ne peuvent pas s’en passer comme

le système nerveux central.

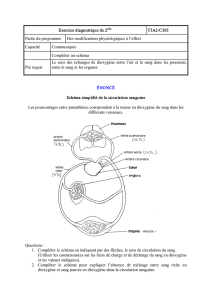

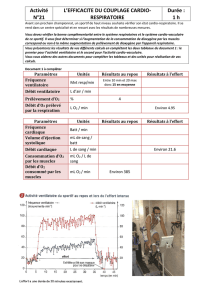

Q4 : Schéma de la double circulation avec les organes en dérivation et la vasomotricité.

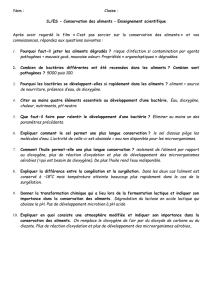

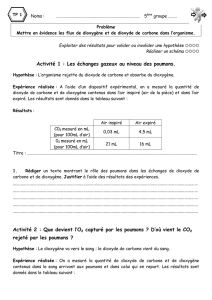

Q5 : Obs. La respiration nécessite la présence du dioxygène et du glucose.

Info : le muscle contient des réserves de glucose sous forme de glycogène

Obs. le muscle est le second réservoir de dioxygène grâce à la myoglobine

Int. La respiration peut être utilisée par le muscle qui contient avec ses réserves de dioxygène et de glucose sous

forme de glycogène tous les réactifs nécessaires à ce métabolisme.

Q6 :Obs. la fermentation lactique ne consomme pas de dioxygène et produit à partir du glucose de l’énergie

chimique et un déchet organique le lactate.

Obs. augmentation de la concentration d’acide lactique dans le sang particulièrement en fin de plongée

Int. L’apparition d’acide lactique dans le sang nous prouve que la fermentation lactique est présente.

L’augmentation brutale de cette concentration de lactate dans le sang en fin de plongée témoigne du fait que cet

acide lactique a été formé et s’est accumulé dans les organes dont la circulation avait été bloquée pendant la

plongée et parmi eux les muscles. Notre hypothèse est vérifiée : le tissu musculaire est aussi le siège d’une

fermentation lactique.

Q7 : Obs : pendant la plongée le taux de dioxyde de carbone augmente et celui du dioxygène diminue.(valeurs)

Int : Sachant que la fermentation lactique ne consomme pas de dioxygène et ne produit pas de dioxyde de

carbone la dette correspond donc aux conséquences du métabolisme respiratoire : manque de dioxygène et

excès de dioxyde de carbone.

Q8 : Définitions du débit cardiaque et du débit ventilatoire

Obs : le débit ventilatoire (nul en plongée) qui reprend à l’issue de la plongée reste supérieur à celui qui précède

la plongée pendant une durée équivalente à la plongée.

Int. Cette augmentation du débit ventilatoire permet d’augmenter le volume de dioxygène disponible au niveau

des poumons et d’éliminer une plus grande quantité de dioxyde de carbone.

Obs : la fréquence cardiaque (divisée par 7 pendant la plongée) à l’issue de la plongée reste supérieure à celle qui

précède la plongée pendant plusieurs minutes

Int : Cette tachycardie (qui s’accompagne probablement d’une augmentation du VES) permet une augmentation

du débit cardiaque. Cette augmentation de débit permet de transporter une plus grande quantité de gaz.

Conclusion : hyperventilation et tachycardie à la sortie de la plongée permettent en augmentant le débit

cardiaque et le débit ventilatoire de rembourser la dette en éliminant le surplus de dioxyde de carbone et en

rechargeant la réserve sanguine et musculaire de dioxygène

Q9 : Définition de mutation génique

Q10 : Obs : Dans cet arbre l’ancêtre commun de la vache et du dauphin est plus récent que ceux qui relient ces

deux espèces à toutes les autres.

Int : Le dauphin est donc plus proche de la vache que des autres espèces présentées.

Discussion : Mais cela ne signifie pas pour autant que la vache peut être l’ancêtre du dauphin. Ce que l’on peut

dire c’est que la vache et le dauphin dérivent d’un même ancêtre probablement tétrapode et terrestre qui a

évolué en deux branches, la première restée sur terre a donné la vache tandis que l’autre est allée mener une vie

aquatique qui a entraîné de profondes modifications anatomiques et physiologiques avant de donner le dauphin

et autres cétacés.

Conclusion : cette vision métaphorique des origines du dauphin n’est donc pas sans fondement scientifique.

TOTAL

1

/

1

100%