Régime de Vichy et la Résistance

II. Les combats de la résistance et la refondation républicaine

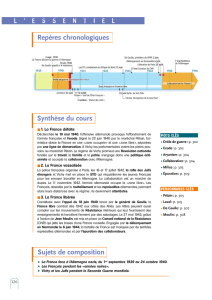

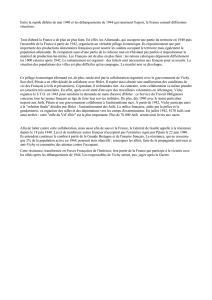

Lorsque la guerre est déclarée en septembre 1939 le gouvernement comme l'état-major font le

choix de l'attentisme. En mai 1940 Hitler déclenche la blitzkrieg et en quelques semaines

c'est la déroute d'une armée dont les chefs n'ont, le plus souvent, rien compris aux nouvelles

stratégies militaires à l'œuvre. Le 22 juin est ratifié l'armistice réclamé cinq jours plus tôt par

le nouveau chef du gouvernement, le Maréchal Pétain. qui obtient, légalement, les pleins

pouvoirs le 10 juillet 1940 par un vote du Parlement. C'est la fin de la III

e

République, le

nouveau régime mis en place est autoritaire et personnel articulé autour du nouveau chef

de l'Etat français, Pétain, qui entame une politique de collaboration active avec l'Allemagne

nazie avec l'appui notamment de personnages tels Pierre Laval.

Pétain prétend régénérer la France en instaurant ce que l'on nomme la Révolution nationale.

A. Vichy et la destruction du modèle républicain

Documents à utiliser : affiche de propagande de R. Vachet, document 1 p. 316 et documents 4

et 5 p. 317.

Document 1 : La Révolution nationale de R. Vachet, entre 1940 et 1942, Avignon

(affiche non officielle du régime).

Questions :

Le régime de Vichy est né de la défaite de 1940 :

1. A l’aide des documents, montrez que le régime de Vichy est né de la défaite de 1940 et

qu’il a mis en place des choix conscients et déterminés concernant la mort du régime

républicain et l’instauration d’un nouveau régime politique.

Dès les lendemains de l’entrée en vigueur de l’armistice, le maréchal Pétain, Pierre Laval et

leurs entourages mirent en œuvre trois choix qui marquaient autant de ruptures

fondamentales. L’historien Nicolas Beaupré explique que ces grandes orientations ne furent

pas le fruit d’une longue maturation ou d’un processus de radicalisation – même si elles

durent par la suite prises dans une spirale de durcissement. Elles procédaient de décisions

pleinement conscientes et déterminées par la conjoncture de l’été 1940.

A ce moment-là, après avoir opté pour l’armistice, les élites politiques placées à la tête du

pays firent le choix :

- de remplacer la République par un nouveau régime, animé d’une idéologie tenant la fois de

l’utopie réactionnaire, de la révolution conservatrice et de la dictature charismatique, avec

des emprunts au fascisme.

- de mettre en œuvre, par la violence, les politiques découlant de cette vision du monde et de

la France et débouchant sur l’exclusion hors de la communauté nationale de certaines

catégories de citoyens.

- délibéré d’une stratégie politique, celle de la collaboration avec celui qu’elles considéraient

comme le nouveau maître de l’Europe, le chancelier de l’Allemagne et Führer du III

ème

Reich, Adolf Hitler.

Le régime de Vichy s’oppose au système républicain : (étude des documents 1 p. 316 et 5 p.

317)

2. Montrez que cet acte constitutionnel concentre tous les pouvoirs entre les mains du chef

de l’Etat.

Le maréchal Pétain qui avait tous les pouvoirs depuis le 10 juillet 1940, y compris législatifs,

s’en sert dès le lendemain en outrepassant les prérogatives accordées par la loi du 10 juillet

1940 qui n’avait pas officiellement abrogée la forme républicaine de gouvernement. Il prie les

quatre premiers « actes constitutionnels » – ils furent ensuite au nombre de douze – qui

instauraient un nouveau régime appelé l’Etat français dans lequel tous les pouvoirs – exécutif,

législatif et judiciaire étaient entre les mains du chef de l’Etat. En effet, les chambres qui

étaient censées ratifier ce changement de régime étaient « ajournées » ce qui veut dire la fin

de la représentation nationale. Les ministres n’étaient responsables que devant Pétain. Enfin,

ce dernier pouvait même les faire traduire en justice ainsi que tous les hauts fonctionnaires ou

responsables politiques qu’il considérait ayant manqué à leur charge.

L’acte IV proclamé le 12 juillet prévoyait une forme de « dictature héréditaire » puisqu’il

autorisait le maréchal à désigner son successeur. Il choisit alors Pierre Laval qui accéda le

même jour au poste de Vice-président du conseil.

3. En quoi ce texte et les mesures qu’il prend est-il totalement contraire au régime

républicain ?

Ce texte et les mesure qu’il prend sont totalement contraires au régime républicain car :

- il nie le principe de la représentation nationale en supprimant les assemblées qui sont

issues du vote des citoyens

- il supprime la séparation des pouvoirs qui sont un des piliers de l’ordre républicain.

- il va jusqu’à mettre en place un système héréditaire.

Cela met donc en place comme le dit l’historien Nicolas Beaupré, « une dictature personnelle

et charismatique » qui repose sur la seule personne du maréchal Pétain.

4. Montrez (à l’aide du document 5 p. 317) que le régime de Vichy repose sur un régime

d’exclusion fondé sur la violence.

L’usage de la violence était tout autant un instrument destiné à faire appliquer les politiques

de l’Etat français et tout particulièrement les politiques d’exclusion. Cette violence s’exerça à

l’encontre de tous ceux qui étaient considérés comme les représentants de « l’Anti-France » -

terme inventé par Charles Maurras au XIX

ème

siècle.

Il s’agissait dès lors de poursuivre, de réprimer mais avant tout d’exclure, tous ceux qui, selon

les critères du régime, n’avaient pas leur place en France, aux besoins en inventant une

nouvelle législation, ou en prenant des mesures d’exception – notamment dans le cas des

Juifs. Les principales cibles de l’Etat français furent :

- Les ennemis politiques

- Les personnes considérées comme exogènes, c’est-à-dire extérieures, à la nation,

notamment les étrangers et les Juifs.

5. Cette législation a-t-elle été prise sous la contrainte de l’occupant nazi (aidez-vous de

votre livre et de vos souvenirs de la classe de troisième)

Longtemps considérées par les historiens comme une demande de l’occupant allemand –

Vichy n’agissant alors ainsi que pour protéger la France et les français comme le disait le

maréchal Pétain –, depuis l’ouvrage de Robert Paxton, La France de Vichy, les historiens,

notamment Henri Rousso, ont montré que le gouvernement de Vichy avait agi de son propre

chef, mettant en place une collaboration d’Etat répondant parfaitement à l’idée de la lutte

contre les hommes de « l’anti-France ».

C’est la police française qui se charge des rafles et de la traque des résistants et qui remet ces

hommes et femmes à la police allemande, au moins avant 1942. Les rafles restent presque

toujours à la charge de Vichy, comme le montre la rafle du Vel d’Hiv du 16 juillet 1942.

Le régime de Vichy met en place un régime d’exclusion fondé sur les thèses de l’extrême

droite française

6. Présentez l’affiche de R. Vachet (document 1 de votre feuille) – vous expliquerez

également comment est construite l’affiche.

Ce document est une affiche de R. Vachet produite par le centre de propagande de la

Révolution nationale d’Avignon. Datée d’entre 1940 et 1942, elle a été réalisée alors que le

maréchal Pétain dirige la France depuis juillet 1940 et que le pays est divisé en deux zones

distinctes. Si elle n’est pas un document officiel de l’Etat français, l’affiche apporte son

soutien au régime en place depuis la défaite de la France face aux nazis.

L’affiche, aux couleurs de la France, est construite sur une structure duale opposant deux

France désignant d’une part les responsables de la défaite du pays et résumant d’autre part les

valeurs du nouveau pouvoir.

L’affiche est un moyen de communication collé sur des murs et donc s’adresse à tous. Elle est

cependant limitée à la région d’Avignon dans laquelle elle a été publiée. Elle a donc une

portée limitée même si elle met bien en avant les principales idées du régime de Vichy et les

principaux fondements de celui-ci.

7. Analysez la partie gauche de l’affiche en montrant qui sont ceux qui sont, selon Vichy,

responsable de la défaite de la France et de sa décadence (théorie mise en œuvre dès la fin

du XIX

ème

siècle par des hommes d’extrême droite comme Maurras ou Barrès).

Cette affiche a pour but de désigner les coupables de la défaite par un amalgame permanent.

Tout ce qui est rejeté par Vichy, au nom de la "révolution nationale". La maison de droite est

présenté de manière anarchique et branlante car ses fondations reposent sur les erreurs de la

troisième république et sur les groupes responsables de la défaite et des errements de la

Troisième République :

- les ouvriers sont associés au pastis, à l'alcoolisme et la paresse,

- les juifs au capitalisme, à la spéculation et l'avarice, de même que la franc-maçonnerie.

On retrouve ainsi les clichés racistes, antisémites de l'extrême droite du côté gauche du

tableau.

8. Analysez la partie droite de l’affiche en montrant quels sont les éléments fondamentaux

sur lesquels se reposent le régime de Vichy.

A l'inverse les valeurs mises en avant par Vichy sont présentées à droite et de manière très

lisible : l'armée et l'Eglise doivent former les piliers de la révolution nationale, de même que

les paysans ("la terre, elle ne ment pas", un des fers de lance de Pétain), les artisans et les

familles nombreuses. La nouvelle devise de la nation française : travail, famille, patrie est

largement mise en valeur. Tout ceci repose sur la loi et l’ordre. La France nouvelle est alors

débarrassée de tous les groupes et habitudes qui la conduisait à la décadence et qui étaient

évoqués dans la partie gauche de l’affiche.

9. Quel est le message transmis par cette affiche concernant la vision du gouvernement de

Vichy ?

La défaite est présentée aux Français comme l'aboutissement de la décadence de la

France sous la III

e

République et au-delà depuis la Révolution française, dont Vichy

entend saper les fondements, cf. la substitution à la devise Liberté, Egalité, Fraternité, celle de

travail, famille, patrie. Il s'agit pour Vichy de remettre de l'ordre dans le pays par la révolution

nationale et de transformer la société en inculquant aux Français les "vraies valeurs" :

- Le travail : Les grèves et syndicats sont interdits et on insiste sur la notion de discipline

dans le travail : travail manuel ("artisanat") et travail de la terre ("paysannerie") sont

glorifiés.

- La famille : Elle tient une place importante et est placée au centre. Elle est considérée par

Pétain comme la cellule de base de la nouvelle France. Il faut favoriser les familles

nombreuses (avantages financiers). Le père y tient le rôle de chef et la femme est glorifiée

dans son rôle de mère au foyer. La jeunesse doit être éduquée dans une École libérée des

influences des instituteurs républicains (épuration dans l'enseignement) et est encadrée

dans des organisations de jeunesse (scoutisme, compagnons de France,...)

- La patrie : le patriotisme ne peut s'étendre sans les vertus que sont la discipline, l'ordre.

La Légion des Combattants (créée en août 1940 par Vallat et composée des Anciens

combattants) prétend diffuser ses valeurs.

B. La Résistance, de l’opposition au fascisme à la réaffirmation de l’idée

républicaine

Documents à utiliser : documents 2 et 5 p. 315, texte les «dissidents» de la France Libre de

Nicolas Beaupré, texte 1942-1944, la résistance se développe et s’organise de Nicolas

Beaupré, documents 3 et 4 p. 321.

Document 1 : Les « dissidents

3

» de la France Libre :

Malgré la reconnaissance le 28 juin de De Gaulle comme le « chef des Français libres » par

Churchill, les débuts furent toutefois bien difficiles pour les « gaullistes ». L’appel du 18 juin

fut peu entendu. Les maigres ralliements subirent encore un coup d’arrêt après le raid de Mers

el Kébir où la marine anglaise détruisit une escadre de la flotte française qui avait refusé de se

rallier ou d’être neutralisée. […] L’attaque de la Royal Navy, qui fit près de 1300 morts, eut

également des répercussions sur les ralliements territoriaux espérés par De Gaulle. Si, de

juillet à septembre, un certain nombre de territoire de l’Empire firent dissidence – AEF,

établissements français de l’Inde, terres australes –, les principaux joyaux de l’Empire – AFN

et AOF – demeurèrent toutefois fidèles à Vichy. L’ambition du général de rejoindre une terre

africaine pour y continuer la lutte […] dut être reportée sine die […]. A la fin de septembre

1940, la France libre ne disposait que de 35 000 combattants dont un bon nombre était isolé

en AEF. Nicolas Beaupré, Les grandes guerres, 1914-1945, Paris (2012), p. 870-871.

3

Ce nom est attribué aux hommes de la France libre par le gouvernement de Vichy.

Document 2 : 1942-1944, la résistance se développe et s’organise :

Aussi bien pour la résistance intérieure que pour la France libre, l’année 1942 peut être

considérée comme une année de transition. Le nombre de résistants augmenta sensiblement.

13 % des effectifs totaux des résistants entrèrent dans un mouvement de résistance ou un

réseau en 1942 alors qu’entre juillet 1940 et décembre 1941, ils n’avaient été que 8 % à

franchir le pas. 1942 est une année de cristallisation, d’enracinement et de structuration des

mouvements et réseaux plus encore qu’une inflation des effectifs. […] L’arrivée de Jean

Moulin en zone sud, en janvier 1942, avec le titre de « délégué général » est l’un des signes

tangibles de cette structuration qui, dans l’esprit du général De Gaulle, devait se faire sous

l’égide de la France libre.

Les grandes rafles de juifs, l’augmentation des déportations et des répressions et, surtout, la

création du STO nourrissaient une défiance toujours plus grande de l’opinion à l’égard du

régime [de Vichy] et de sa politique de collaboration. L’invasion de la zone Sud, conséquence

de l’opération Torch

4

, accéléra le basculement. Le premier trimestre 1943 est à la fois celui

qui, dans la guerre, voit le plus d’entrée en résistance et celui de la fusion politique des grands

mouvements de la zone Sud au sein des Mouvements Unis de la Résistance (MUR).

Nicolas Beaupré, Les grandes guerres, 1914-1945, Paris (2012), p. 944-945.

Questions :

Une résistance qui se construit progressivement

1. Montrez que l’appel du 18 juin 1940 et les entrées en résistances sont peu nombreuses au

cours de l’année 1940.

En 1940, les Français sont dans leur grande majorité totalement abasourdis par l'ampleur de la

défaite initiale et l'idée de continuer le combat contre l'Allemagne est extrêmement

minoritaire. L'appel à la continuation des combats par de Gaulle le 18 juin 1940 n'obtient

d'ailleurs qu'un écho très limité. Le général de Gaulle voit le nombre d’hommes prêts à

combattre pour la France libre être faible et surtout, tous les hommes ne sont pas présents à

Londres. A la fin de l’année 1941, les résistants de la France libre sont peu nombreux. Les

résistants intérieurs sont aussi peu nombreux. Ces hommes entrés tôt en résistance, 8 % des

effectifs engagés dans la résistance, sont généralement des réfractaires qui, dans un premier

temps, ont refusé la défaite, la collaboration – pour beaucoup le régime de Vichy – mais, dans

un deuxième temps, au cours de l’année 1941, ils passent à la résistance active en se

structurant en réseaux et en mouvements de résistance qui furent les principales formes

structures de la résistance. La première résistance d’avant 1941 était d’abord une addition

d’actes individuels de refus de la défaite et de ses conséquences, de l’armistice, de

l’occupation, motivés généralement par le patriotisme ou par un certain antigermanisme,

parfois hérité de la première guerre mondiale. Les premiers réseaux se constituent donc à la

fois sur le socle d’un sentiment commun de rejet patriotique et se cristallisent autour de

réseaux de sociabilité – amis, collègues de travail – ou un engagement politique préalable.

2. Quelles sont les raisons qui expliquent l’augmentation des effectifs de la résistance à partir

de 1942 ?

Pourtant devant le durcissement et l'échec de Vichy, l'entrée en guerre de l'URSS puis des

États-Unis en 1941, l’occupation de l’intégrité du territoire français à partir de la fin de

l’année 1942 et les premières victoires alliées en 1942-1943, une partie des Français s'engage

activement dans la Résistance. Dans la clandestinité des maquis ou à l'extérieur de la

métropole dans les FFL, un ensemble de mouvements extrêmement disparates (politiquement

et sociologiquement) tente de relever le pays au nom de valeurs communes : la défense de la

patrie et, le plus souvent, de la République.

4

Attaque de l’Afrique du Nord par des troupes américaines et anglaises. Cette opération vise notamment les

territoires français d’Afrique du Nord.

6

6

1

/

6

100%