l`acropole d`athènes - L`Histoire antique des pays et des hommes de

L'ACROPOLE D'ATHÈNES

PAR CHARLES ERNEST BEULÉ.

PARIS — LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie — 1862

CHAPITRE I. — L'Acropole avant les guerres médiques.

CHAPITRE II. — L'Acropole au siècle de Périclès.

CHAPITRE III. — L'Acropole jusqu'aux temps modernes.

CHAPITRE IV. — Fortifications de l'Acropole.

CHAPITRE V. — L'escalier des Propylées.

CHAPITRE VI. — Description des Propylées.

CHAPITRE VII. — Du caractère des Propylées.

CHAPITRE VIII. — Pinacothèque. - Piédestal d'Agrippa.

CHAPITRE IX. — Le temple de la Victoire sans ailes.

CHAPITRE X. — Intérieur de l'Acropole ; l'enceinte de Diane

Brauronia.

CHAPITRE XI. — Enceinte de Diane de Brauronia.

CHAPITRE XII. — Enceinte de Minerve Ergané.

CHAPITRE XIII. — Route des Propylées au Parthénon.

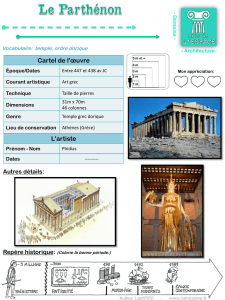

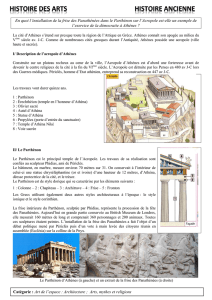

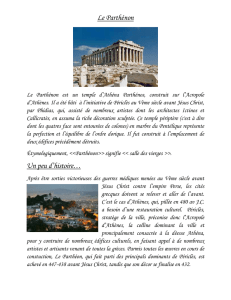

CHAPITRE XIV. — Le Parthénon.

CHAPITRE XV. — Les Frontons du Parthénon.

CHAPITRE XVI. — Les métopes du Parthénon.

CHAPITRE XVII. — La frise du Parthénon.

CHAPITRE XVIII. — La statue d'or et d'ivoire.

CHAPITRE XIX. — Extrémité orientale de l'Acropole.

CHAPITRE XX. — Plan de l'Érechthéion.

CHAPITRE XXI. — L'Érechthéion d'après les textes anciens.

CHAPITRE XXII. — Décoration de l'Érechthéion.

CHAPITRE XXIII. — Retour aux Propylées.

CHAPITRE I. — L'ACROPOLE AVANT LES GUERRES MÉDIQUES.

Sur la rive droite de l'Ilissus, à peu de distance du mont Hymette et à quarante

stades de la mer, s'élève le rocher qui fut le berceau d'Athènes et de sa religion.

C'est un plateau de forme ovale irrégulière, qui a neuf cents pieds dans sa plus

grande longueur ; il est large de quatre cents. Escarpé de toutes parts, il

présente à l'occident seulement une pente accessible, entrée naturelle que l'art

des différents âges aplanit et fortifia.

Les anciens disaient qu'avant le déluge de Deucalion un tremblement de terre

avait séparé l'Acropole du Pnyx et. du Lycabette, collines voisines, et

qu'auparavant, grâce à leur réunion, elle était plus près de l'Ilissus.

Vraisemblablement ils ne se trompaient qu'à demi : ces immenses rochers

semblent soulevés au milieu de la plaine par un même effort volcanique. La

tradition voulait que Cécrops, le premier, eût choisi l'Acropole pour demeure. Il

avait donné à la ville naissante non-seulement son nom, mais le nom d'Asty, que

seuls des Grecs les Athéniens adoptèrent, et qui semblait consacrer une parenté

avec l'Égypte. Cécrops, disait-on, était originaire de Saïs, capitale du Delta ; c'est

de là qu'il aurait apporté le culte de Neitha

(par inversion Athen)

, la vierge

victorieuse, qui, comme les femmes libyennes, couvrait sa poitrine d'une peau de

chèvre ornée de franges et teinte en rouge.

Les Athéniens essayèrent d'interpréter à leur honneur cette communauté de

mœurs et de croyances. Cécrops fut proclamé autochtone, et on le représenta

comme les fils de la Terre, moitié homme, moitié serpent. Platon, dans son

Timée, racontait que Solon, pendant son voyage en Égypte, avait fait avouer aux

prêtres mêmes de Saïs qu'Athènes était plus ancienne que leur ville de mille ans.

Callisthène et Apollonius de Tyane répétèrent à leur tour que Saïs était une

colonie grecque, et qu'elle tenait d'Athènes le culte de Minerve et son collège de

prêtres, réminiscence des Étéobutades. Lorsque l'on connaît l'orgueil national des

Grecs et particulièrement du peuple athénien, on ne s'étonne point de ces

flatteries inventées par les philosophes qui avaient adopté Minerve comme le

type le plus idéal parmi les divinités : ils préparaient ainsi un accueil favorable à

leurs théories.

Mais on voit combien le sentiment national chez les anciens mêlait à son ardeur

quelque chose d'étroit. Qu'importait après tout aux Athéniens que le culte de leur

grande divinité fût venu ou non d'Égypte ? N'était-elle pas devenue leur création

? En la parant d'une grâce céleste par leurs poétiques fictions, en lui donnant la

science, la sagesse, la valeur, la chasteté, toutes les vertus de la femme et tout

le génie de l'homme, n'avaient-ils pas effacé les traces de son origine étrangère

? Par leur piété ils avaient surpassé tous les peuples rivaux ; ils avaient quitté

leur nom pour prendre celui de leur protectrice ; le ciseau de leurs grands

artistes lui avait donné la vie et une beauté immortelle sur la terre ; ils l'avaient

fixée à jamais parmi eux en lui élevant les temples les plus magnifiques ; et

même dans l'imagination de la postérité la plus reculée, Minerve ne peut

apparaître que sur le rocher de l'Acropole et parmi les ruines du Parthénon.

Quant à l'interprétation du mythe de Minerve et des légendes qui s'y rattachent,

soit qu'on y veuille voir simplement un voile des faits historiques, ou bien la

personnification allégorique des progrès de l'agriculture et de la civilisation, ou

enfin un système astronomique et philosophique plus élevé encore, ces questions

ne peuvent trouver leur place au début de ce livre. Les arts sont ennemis des

abstractions. Ils vivent d'imagination et de poésie, mais de cette poésie qui leur

présente la forme plutôt que l'idée, la forme revêtue de fictions vivantes, de tous

ses attributs matériels. Dites à Phidias que la dispute de Neptune et de Minerve,

c'est la colonie phénicienne chassée par la colonie égyptienne ; — qu'Érechthée,

c'est le blé confié à la terre, et Pandrose la rosée qui le fait croître ; — que

Minerve, c'est l'esprit de lumière et de vie qui réside dans le soleil et la lune, et

osez lui demander ensuite des chefs-d'œuvre ! Qu'on me permette donc de

reproduire les fables qui entourent le berceau d'un peuple, d'autant plus

charmantes qu'elles sont plus naïves. Qui voudrait les dépouiller de leurs

mensonges, lorsque l'art qu'elles ont si admirablement inspiré les a en retour

consacrées et faites immortelles ?

Cécrops, par les bienfaits d'une civilisation inconnue, attira promptement autour

de lui les habitants de l'Attique, dispersés jusque-là, errants et misérables.

C'était le temps où les dieux parcouraient la terre, prenant possession des villes

où l'on devait leur rendre un culte particulier. Neptune vint le premier, et,

frappant le roc de son trident, fit paraître la mer au milieu de l'Acropole. Minerve

arriva à son tour, et, appelant Cécrops pour qu'il lui servit de témoin, planta un

olivier chargé de ses fruits. Cécrops réunit alors les hommes et les femmes

(car

alors les femmes assistaient aux assemblées)

, et recueillit les voix. Les hommes se

prononcèrent pour Neptune, les femmes pour Minerve, et, comme il s'en trouva

une de plus, la déesse l'emporta.

Neptune appela en vain de ce jugement devant les douze Dieux réunis sur

l'Aréopage. Le témoignage de Cécrops assura à Minerve une nouvelle victoire.

Dès lors elle devint la déesse protectrice de la ville, lui donna son nom et fut

honorée à Athènes plus qu'en aucun lieu de la terre. L'olivier qu'elle avait fait

naitre sur le rocher frappé par Neptune fut entouré d'une enceinte, et, auprès de

l'autel et de la statue consacrés à la déesse, on n'en éleva qu'aux dieux qui lui

étaient chers, à Jupiter Très-Haut, son père, à Vulcain son frère.

Plus tard cependant on commença à redouter le courroux de Neptune. Déjà il

avait voulu inonder l'Attique, et Mercure seul, envoyé par Jupiter, avait pu

l'arrêter. La forme de son trident empreinte sur le roc, et ce trou au fond duquel,

lorsque soufflait le vent d'Afrique, on entendait mugir la mer, semblaient une

continuelle menace. Érechthée, par le conseil de l'oracle, éleva d'abord dans

l'Acropole un autel à l'Oubli, monument de la réconciliation de Neptune et de

Minerve ; puis Neptune fut admis à partager les honneurs de la déesse.

Érechthée était né de l'amour déçu de Vulcain pour Minerve et de la Terre, qui

voulut être mère à sa place. Les Athéniens faisaient de cet événement des récits

différents, qui, s'ils blessaient fort sa pudeur, sauvaient au moins la virginité de

leur protectrice. Minerve, honteuse à la fois et touchée de compassion pour

l'enfant qui gisait à terre, résolut de l'élever en se cachant des autres dieux. Elle

le mit dans une corbeille et l'emporta dans son sanctuaire. Là vivaient les trois

filles de Cécrops, Pandrose, Aglaure et Hersé, qui s'étaient consacrées à son

culte. Un jour la déesse s'aperçut que sa ville était trop accessible du côté du

couchant. Elle alla chercher une montagne à Pellène, et confia la corbeille à

Pandrose en lui défendant de l'ouvrir. Pandrose fut fidèle ; mais ses deux sœurs,

poussées par la curiosité, découvrirent le mystère. Aussitôt une corneille alla

annoncer cette nouvelle à Minerve, qui revenait avec la montagne dans ses bras.

De surprise et de colère elle la laissa tomber : c'est ainsi que fut formé le mont

Lycabette. Hersé et Aglaure, égarées alors par une démence furieuse, se

précipitèrent du haut de l'Acropole. Pandrose, au contraire, devint plus chère

encore à Minerve, qui voulut après sa mort qu'on lui rendit les honneurs divins.

Cependant Érechthée, parvenu à l'âge d'homme, détrôna le roi Pandion. C'est

alors que, plein de reconnaissance pour sa mère adoptive, il lui éleva le temple

où elle aimait à habiter, investit Butés et sa postérité du sacerdoce, établit les

Panathénées et les courses de quadriges en l'honneur de Minerve ; enfin, il

donna à son culte l'éclat et la solennité qui se transmirent d'âge en âge. Aussi

fut-il après sa mort enseveli dans le temple même, auprès de Cécrops.

Pendant que la religion consacrait ainsi l'Acropole, la ville y grandissait peu à

peu, et, s'étendant au midi, commençait à descendre dans la plaine. Les artisans

et les laboureurs étaient établis à l'extérieur sur la pente même qui regarde

l'Ilissus. Seule, la caste des guerriers occupait le sommet, réunie par une

enceinte autour du temple de Minerve et de Vulcain. Ils s'étaient construit, du

côté du nord, des demeures communes, et y vivaient exposés à la violence du

vent, veillant sur les citoyens. Sur le plateau même de l'Acropole, il y avait une

source que plus tard les tremblements de terre firent presque complètement

disparaître, mais qui alors donnait une eau abondante, agréable à boire l'hiver

comme l'été.

C'est ainsi que Platon, dans son Critias, décrit la vie d'une cité primitive dans

toute sa simplicité. Une source, une enceinte fortifiée, les artisans qui travaillent

dans leurs demeures, les laboureurs dans les champs voisins, les guerriers sur la

hauteur qui observent la mer sillonnée par Ires pirates, ou les défilés du Parnès

franchis souvent par les belliqueux habitants d'Éleusis et de Thèbes. L'ennemi

parait-il, tous se réfugient dans l'enceinte avec leurs troupeaux et ce qu'ils ont de

plus précieux. Les fortifications n'étaient autre chose qu'une barrière de bois

entrelacée aux oliviers sauvages qui croissaient naturellement sur l'Acropole

comme sur tous les rochers de la Grèce.

Un temps vint cependant, lorsque Thésée réunit tous les habitants de l'Attique en

une seule cité, où l'Acropole fut abandonnée aux dieux et aux vieux souvenirs.

Mais elle fut toujours pour les Athéniens la Ville par excellence, l'Asty de Cécrops,

la véritable patrie. Les maisons nouvelles se groupèrent en cercle à ses pieds,

sous l'égide de Minerve ce qui faisait dire au rhéteur Aristide que l'Attique était le

centre de la Grèce, Athènes le centre de l'Attique, et l'Acropole le centre

d'Athènes. Au moment du danger, on était toujours prêt à s'y réfugier encore.

C'était une sûre forteresse, surtout depuis que les Pélasges Tyrrhéniens avaient

aplani le rocher et l'avaient entouré de ces murs célèbres dont ils couvrirent la

Grèce et l'Étrurie.

Soixante ans après la guerre de Troie, une colonie de Pélasges chassés de la

Béotie avait trouvé un asile en Attique. Pour payer l'hospitalité qu'ils recevaient,

les Pélasges fortifièrent l'Acropole, et protégèrent le côté accessible par une série

d'ouvrages qui communiquaient entre eux par neuf portes. De là le nom

d'Ennéapyle. Les Athéniens leur donnèrent en récompense des terres au pied de

l'Hymette, terres stériles, mais dont leur industrie sut tirer un excellent parti.

Deux âges d'homme ne s'étaient pas écoulés que les Athéniens, jaloux et déjà

ingrats, les chassèrent. Ils prétendirent plus tard que les Pélasges avaient fait

violence à leurs filles lorsqu'elles allaient chercher de l'eau aux Neuf-Fontaines,

et qu'on les avait surpris délibérant de s'emparer d'Athènes. Mais les dieux eux-

mêmes semblèrent punir leur mauvaise foi en rendant inutiles contre l'ennemi

ces murs, ouvrage de leurs victimes, et en les faisant servir aux projets formés

par les ambitieux contre leur liberté. Cylon, Pisistrate, Isagoras commencèrent

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

1

/

166

100%