La science à la barre L`utilisation de l`imagerie médicale par les

Lascienceàlabarre

L’utilisationdel’imageriemédicaleparlestribunauxmarqueledébutd’unenouvelleèreen

droitcriminel.Pourra‐t‐onmaintenants’appuyersurlesneurosciencespourdéterminerledegré

deresponsabilitéd’unaccusé?Est‐ceunecautionscientifiqueinfaillible?

ParMarineCorniou

Lajeunefemmequientredanslasalled’audiencedel’InstitutPhilippe‐Pinel,àMontréal,ne

portenimenottesniblousededétenue.Pourtant,enmai2009,cettepetitebruneausourire

timideacommisunmeurtred’uneviolenceinouïe.Enpleindélireparanoïaque,elleaassassiné

samère,lafrappantdedizainesdecoupsdecouteau.Lorsdesonprocès,enjanvierdernier,elle

aétédéclaréecoupable,maisnoncriminellementresponsable«pourcausedetroubles

mentaux».Enproieàdeshallucinationsauditivesetàdesdéliresmystiques,lajeunefemme,

quisouffredeschizophrénie,voyaitensamèrel’incarnationdudiable.Lejourducrime,des

«voix»luiontordonnédesedéfendre.

Depuisdeuxans,elleestdétenueetsoignéeentrelesmursdel’InstitutPinel,spécialiséen

psychiatrielégale,commeunecentained’autrespatientsquiontviolentéoutuéunparent,un

enfantouuninconnu.

LaCommissiond’examendestroublesmentaux(CETM),devantlaquellelajeunefemme

comparaîtaujourd’huipoursonévaluationannuelle,alatâchedélicatedemesurersa

«dangerosité».Peut‐onl’autoriseràfairequelquessorties?Àtravaillerdansuncentrede

réinsertion?C’estàcegenredequestionsquedoiventrépondreleprocureurdelaCouronne,

lesquatrepsychiatresetlepsychologueprésents.

Assiseàlatable,faceàeux,lajeunefemmealeregardhésitantetsesmainstremblentunpeu.

Maistoutporteàcroirequ’ellealedessussursamaladie.Sesmédecinsetsonpsychologuelui

ontfaitprendreconsciencedelaréalitédesestroublesetlesmédicamentsantipsychotiques

qu’elleabsorbereligieusementtouslesjoursontréussiàfairetairelesvoix.Épauléeparson

équipesoignante,elleapprendtoutdoucementàsereconstruire.

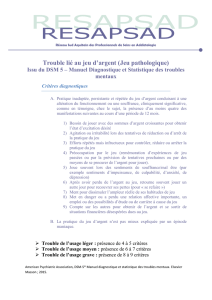

Laschizophrénien’estqu’undestroublesmentauxquipeuventunjourpousserquelqu’unà

commettrel’irréparable.Lalisteestlongue:dépression,troublesbipolaires,psychose,

psychopa‐thie;ouencore«troubledel’adaptation»avecanxiétéethumeurdépressive,le

diagnosticqu’areçulecardiologueGuyTurcotteaprèsavoirpoignardésesdeuxenfants,en

février2009.Le4novembre,ceserasontourd’êtrereçuparcetteCommission–intégréeau

tribunaladministratifdeQuébec–quidécideras’ildoitdemeureràl’InstitutPinelous’ilpeut

êtrelibéré.

Commentsavoirsiceshommesetcesfemmes,quionteuunjourunaccèsdefoliemeurtrière,

représententencoreunemenacepourlasociétéun,deux,troisoucinqansaprèslesfaits?Pour

lemoment,cesontessentiellementdesmédecinsquienjugent.Ilsévaluentlesréactionsdes

patientsensituationdestress,leursinteractionssociales,lamanièredontilscolla‐bo‐rentavec

lessoignants,l’effetdestraitements,etc.Desquestionnairesneu‐ro‐psy‐chologiqueslesaident

égalementàestimerlerisquedefuturesviolences.Lepluscourammentemployé,letest

HCR 20,prendencomptelagravitéetlanaturedesactesviolentspassés,lessymptômesactuels

dupatientetsoncontextedevie(toxicomanie,soutienfamilial,etc.).Mais,commelesouligne

ledocteurMichelFilion,undespsychiatresdel’InstitutPinelprésentsàl’audiencecejour‐là:

«Aucuneévaluationnenouspermettrajamaisd’êtresûrquelerisqueestnul.»D’ailleurs,il

n’estpasrarequedeuxexpertsarriventàdesconclusionsopposéespourunmêmemalade.

Vouspouvezlirelasuitedureportagedanslenumérodenovembre2011deQuébecScience.

1

/

2

100%