Etude de pratique de la chimiothérapie dans le cancer

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614

609

Etude de pratique de la chimiothérapie dans le cancer de vessie

Christine CLIPPE (1, *), Sébastien CLIPPE (2), Delphine YZEBE (3), Aude FLECHON (1), Jean-Pierre DROZ (1)

(1) Département d’Oncologie Médicale, Centre Léon Bérard, Lyon, France

(2) Département de Radiothérapie, Centre Léon Bérard, Lyon, France,

(3) Service de Pharmacologie Clinique, Faculté RTH Laënnec, Lyon, France,

(*) adresse actuelle : Unité fonctionnelle d’Oncologie Médicale, Centre Hospitalier Lyon Sud, Pierre Bénite, France

La prise en charge des tumeurs infiltrantes de vessie

demeure un problème urologique majeur. En France, plus

de 10000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 1995

(7815 hommes et 2290 femmes) [10]. Le traitement par

cystectomie radicale représente le traitement standard de

cette pathologie. La survie à 5 ans est d'environ 50%, tous

stades confondus, variant en fonction des stades T et N

(65 à 80% pour les T2 et 15 à 40% pour les T3-T4). Les

rechutes sont métastatiques (70 à 80% des cas) ou locoré-

gionales (20 à 30%). Le traitement des tumeurs avancées

repose essentiellement sur la chimiothérapie. La chimio-

thérapie adjuvante n'a pas encore trouvé sa place, la chi-

miothérapie néoadjuvante est l'objet de controverses. Le

développement de nouveaux traitements a amélioré la

qualité de vie des patients atteints, mais les résultats en

terme de survie globale ne sont que peu modifiés, la sur-

vie médiane se situant autour de 12 mois [13].

La majorité des séries publiées porte sur un grand

nombre de patients inclus dans des essais prospectifs.

Nous avons voulu étudier la pratique de la chimiothé-

rapie dans un seul centre. Ainsi, nous avons mené une

étude rétrospective de pratique sur l'ensemble des

patients traités par chimiothérapie soit de façon adju-

vante soit en première ligne de maladie avancée.

PATIENTS ET METHODES

Nous avons réalisé une étude descriptive sur une

cohorte rétrospective de malades enregistrés pour un

cancer de vessie au Centre Léon Bérard entre janvier

1994 et février 2000.

Les cancers de vessie ont été diagnostiqués par résec-

tion transurétrale et examen anatomopathologique. Un

examen clinique, une radiographie pulmonaire, un

scanner thoraco-abdomino-pelvien ont été réalisés

pour l’ensemble des patients. La scintigraphie osseuse

et le scanner cérébral n’étaient pratiqués qu’en cas de

point d’appel clinique. Ces examens ont permis de

déterminer le stade de ces tumeurs selon la classifica-

tion TNM de l’Union Internationale Contre le Cancer

de 1997. L’examen histologique des pièces opératoire a

permis la classification pTNM des tumeurs.

Manuscrit reçu : janvier 2002, accepté : juillet 2002.

Adresse pour correspondance : Dr. C. Clippe, Unité Fonctionnelle d’Oncologie

Médicale, Centre Hospitalier Lyon Sud, 165, Chemin du Grand-Revoyet, 69495

Pierre-Bénite Cedex.

e-mail : [email protected]

Ref : CLIPPE C., CLIPPE S., YZEBE D., FLECHON A., DROZ J.P., Prog.Urol.,

2002, 12, 609-614.

RESUME

But : Etudier la pratique de chimiothérapie dans le cancer infiltrant de vessie au sein

d'un Centre de Lutte contre le Cancer (Centre Léon Bérard).

Matériel et Méthodes : Cette étude rétrospective porte sur un ensemble de patients

traités entre 1994 et 2000 par chimiothérapie, soit adjuvante (38), soit en phase méta-

statique (66).

Résultats : Parmi les 38 patients ayant bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante, 24

ont été traités par MVAC, 21% ont eu une neutropénie fébrile et 60% ont rechuté. La

médiane de survie sans rechute est de 12 mois. En phase métastatique, le taux de

réponse objective a été de 36% et la médiane de survie en phase avancée après trai-

tement par chimiothérapie de 10 mois. Ces résultats sont de l’ordre de ceux des

grands essais randomisés. De plus, la toxicité de la chimiothérapie est assez impor-

tante (21% de neutropénies fébriles).

Conclusion : Les études prospectives nous permettent d'optimiser les protocoles de

chimiothérapie, la pratique montre des résultats modestes, une toxicité notable. Le

rapport bénéfice/inconvénients doit être mûrement pesé.

Mots clés : Cancer de vessie, chimiothérapie, étude de pratique.

610

Pour chaque patient, les données ont été recueillies

depuis le début de la prise en charge jusqu’au

01/09/2000 (date de fin de recueil des données).

Les critères de réponse à la chimiothérapie dans les

stades avancés sont les suivants :

- réponse complète : disparition de toute lésion pendant

au moins 4 semaines

- réponse partielle : réduction ≥ 50% de la somme des

produits des diamètres perpendiculaires de toute lésion

mesurable et absence d'apparition de nouvelle tumeur

pendant au moins 4 semaines

- maladie stable : diminution de moins de 50% ou aug-

mentation de moins de 25% de la somme des produits

des diamètres de toute lésion mesurable pour au moins

8 semaines

- maladie progressive : augmentation de 25% ou plus

de la somme des produits des diamètres de toute lésion

mesurable ou apparition de nouvelles lésions.

Chimiothérapie adjuvante

Soixante-sept patients ont eu une cystectomie totale,

qui était soit une cystoprostatectomie totale chez les

hommes, soit une cystectomie seule ou associée à une

hystérectomie chez les femmes, associée à un curage

lymphonodal bilatéral ilio-obturateur pouvant

s’étendre à la bifurcation aorto-iliaque. La dérivation a

été le plus souvent de type Bricker (29 cas), parfois de

type Mayence (7 cas) ou Kock (10 cas). Les 21 autres

patients ont eu d'autres types de dérivations. Une chi-

miothérapie adjuvante a été réalisée chez 38 patients

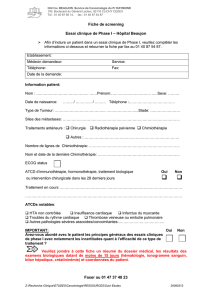

(Tableau I).

Chimiothérapie en phase avancée

Une chimiothérapie a été administrée à 66 patients en

phase métastatique. L'âge médian au diagnostic de

maladie avancée était de 62 ans (min. 35.8- max. 77.3).

Il s'agissait de 7 femmes et 59 hommes. Soixante

quatre patients ont eu un carcinome de type urothélial,

un patient a présenté un adénocarcinome et un autre

une tumeur de type neuro-endocrine. Pour 22 d'entre

eux, le diagnostic de cancer de vessie a été réalisé à un

stade de tumeur localement évoluée, ne permettant pas

un geste curatif (4 patients pT4N+ et 4 pT4Nx), ou

d'emblée métastatique chez 14 patients. Pour les 44

autres patients il s'agissait d'une rechute de la maladie

qui avait été initialement traitée de façon curative. Les

différentes localisations tumorales sont présentées dans

le Tableau II.

RESULTATS

Chimiothérapie adjuvante

Les protocoles de chimiothérapie adjuvante utilisés ont

été les suivants : MVAC (M:Méthotrexate, V :

Vinblastine, A : Adriamycine, C : Cisplatine) (24

patients), MVACarboplatine (4 patients) , MVC (4

patients), MVCarboplatine (5 patients) et cisplatine

seul (un patient).

Pour ce qui concerne le protocole MVAC, le nombre

médian de cycles administrés a été de 4, 12 patients

(50%) n’ont pas reçu la dose totale en raison d’une

numération sanguine insuffisante provoquant l’annula-

tion des jours intermédiaires. Quatre patients (17%) ont

présenté une neutropénie fébrile, un autre a été traité

pour une infection sévère et un patient a dû interrompre

totalement son traitement en raison d'une toxicité réna-

le de la chimiothérapie.

Avec les autres protocoles, 4 patients ont présenté une

neutropénie fébrile et 5 une annulation de jours intermé-

diaires. La médiane du nombre de cycles reçus a été de 4.

Un patient traité par MVACarboplatine est décédé par

toxicité du traitement (choc septique) après son deuxiè-

me cycle, un autre a été traité pour infection grave.

C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614

Tableau I. Caractéristiques des patients ayant reçu une chi -

miothérapie adjuvante.

Age médian en années 61,7 (min. 35,3-max. 75)

Sexe : Homme/Femme 37/1

Antécédents de tumeur superficielle 13

Histologie :

- Carcinome urothélial 36

- Carcinome indifférencié 2

Présence de carcinome in situ 8

pT2 7

pT3 18

pT4 13

pN0 3

pN1 14

pN2 19

pNx 2

Tableau II.Caractéristiques des patients ayant reçu une chimiothérapie en phase avancée.

Localisation tumorale Ganglions Os Foie Poumon Carcinose Cérébrale

péritonéale

Nombre de patients 37 21 18 13 5 1

Parmi ces 38 patients, 23 ont rechuté parmi lesquels 14

sont décédés d'évolution tumorale. Le délai médian de

rechute de ces patients a été de 12 mois.

CHIMIOTHERAPIE DES STADES AVANCES

Les protocoles administrés aux patients atteints de can-

cer de vessie à un stade avancé ont été les

suivants:MVAC (21 patients; 32%), carboplatine-pacli-

taxel (15; 23%), cisplatine-gemcitabine (6; 9%),

MVACarboplatine (8; 12%), CMV (4 ; 6%). Les autres

patients [12] ont reçu d’autres associations. Au total,

248 cycles de chimiothérapie ont été administrés. Le

nombre médian a été de 4 cycles par patient. Parmi les

66 patients, 19 avaient été traités par une chimiothéra-

pie lors de la prise en charge initiale de la maladie (15

chimiothérapies contenant du cisplatine, 3 contenant du

carboplatine et une inconnue).

Quatorze patients sur 66 (21%) ont présenté une neu-

tropénie fébrile au cours de leur chimiothérapie. Chez 7

patients nous avons observé une annulation des jours

intermédiaires de traitement. Deux patients ont présen-

té une septicémie. Un patient est décédé par toxicité

(insuffisance rénale) d’une chimiothérapie de type cis-

platine-ifosfamide.

La chimiothérapie a permis d’obtenir une réponse objec-

tive chez 24 patients (36%), soit 16 rémissions partielles

(24%) et 8 rémissions complètes (12%). Quatre patients

en rémission partielle et 5 patients en rémission complè-

te ont eu une radiothérapie complémentaire. Dix patients

(15%) ont eu une maladie stabilisée par la chimiothérapie

(dont 3 en association à la radiothérapie), 28 (42%) ont

progressé sous traitement (dont 4 malgré une radiothéra-

pie) et 4 patients (6%) sont non évaluables (dont 3 traités

par chimiothérapie seule).

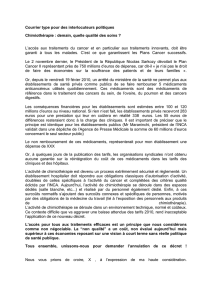

Parmi les 49 patients traités par chimiothérapie seule,

25% ont présenté une réponse partielle et 6% une

réponse complète. La médiane de survie de ce groupe

de patients en phase avancée a été de 10 mois (Figure

1). Parmi les trois patients qui ont répondu complète-

ment à la chimiothérapie seule, deux avaient une attein-

te lymphonodale métastatique et le troisième avait une

atteinte loco-régionale. Parmi les 12 patients en rémis-

sion partielle avec chimiothérapie seule, trois avaient

une atteinte osseuse et hépatique, et trois l'une ou

l'autre, trois avaient une atteinte ganglionnaire à distan-

ce associée à une atteinte loco-régionale, deux avaient

une atteinte loco-régionale seule et un autre une carci-

nose péritonéale.

Sur l'ensemble des patients ayant rechuté (7) ou n'ayant

pas répondu (13) après cette première ligne de chimio-

thérapie en phase métastatique, 20 ont reçu une nou-

velle chimiothérapie. Pour 7 d'entre eux il s'agissait de

MVAC (la majorité d'entre eux avait été traitée par car-

boplatine-paclitaxel en première ligne), les autres ont

reçu des protocoles de chimiothérapie très divers. Onze

d'entre eux ont progressé sous traitement, 2 ont eu une

maladie stable, deux une réponse partielle, deux une

réponse complète (en association à un traitement par

radiothérapie pour des atteintes loco-régionales), trois

n'étaient pas évaluables.

DISCUSSION

Les caractéristiques des patients inclus de cette étude

correspondent à celles habituellement rencontrées dans

les séries publiées dans la littérature : l'âge médian au

diagnostic est d'environ 60 ans, la population est essen-

tiellement masculine et l'histologie est majoritairement

de type urothélial.

Les protocoles de chimiothérapie adjuvante utilisés

sont semblables à ceux qui ont été administrés à nos

patients : MVAC et CMV le plus souvent. Ces proto-

coles semblent apporter un avantage en survie dans les

tumeurs pT2, pT3, pT4 ou pN+, mais aucun essai ran-

domisé n'a permis d'affirmer un avantage significatif en

survie globale pour ce qui est de la chimiothérapie

adjuvante. La survie sans rechute à 2 ans après cystec-

tomie et chimiothérapie adjuvante est comprise entre

60% à 80% dans les différents essais publiés compre-

nant de 39 à 72 % de patients pN+ [4, 15, 19]. Dans

notre étude, la survie sans rechute à 2 ans des patients

ayant bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante est de

23%. Il s'agit donc d'une population atteinte d'une

maladie certainement plus agressive pour laquelle le

clinicien souhaiterait optimiser le traitement afin d'évi-

ter une récidive. En effet, la population qui a été étu-

diée est à fort risque de rechute, 50% des patients étant

pN2.

Dans son étude randomisée SKINNER retrouve que les

patients avec deux ganglions envahis ou plus ont un

bénéfice moins important de la chimiothérapie adju-

vante en terme de survie globale et de survie sans réci-

dive [15]. Cependant, le bénéfice apporté par la chi-

miothérapie adjuvante en terme de survie sans récidive

peut la justifier [15].

611

Figure 1. Survie des 66 patients atteints de formes avancées et

traités par chimiothérapie.

C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614

La toxicité de la chimiothérapie adjuvante ne doit pas

être négligée. Dans la littérature des taux de neutropé-

nies fébriles de 7.6% à 20% sont observés ainsi que 0 à

4% de décès toxiques [4, 15, 18]. Nous avons retrouvé

des taux similaires dans notre étude. Cette toxicité des

protocoles actuels doit nous inciter à bien peser toute

indication de chimiothérapie adjuvante. A ce jour cette

prescription ne devrait se faire que dans le cadre d'es-

sais thérapeutiques. Un essai est d'ailleurs actuellement

en préparation devant inclure 1500 patients randomisés

après cystectomie entre surveillance et 4 cycles de chi-

miothérapie : MVAC ou CDDP-Gemcitabine.

La chimiothérapie néo-adjuvante n'a pas sa place

aujourd'hui bien que deux publications récentes sem-

blent la remettre en question. En effet, les études de

l'EORTC et de SHIPLEY employant du CMV en néo-

adjuvant ou celle du groupe nordique avec une associa-

tion de doxorubicine et cisplatine, n'ont pas trouvé de

bénéfice en terme de survie globale pour les patients

recevant ce traitement [1, 8, 14 ]. Or, l'essai du SWOG

présenté à l'ASCO 2001 a retrouvé un bénéfice sur la

médiane de survie globale de près de 2 ans avec trois

cycles de MVAC en néo-adjuvant pour des patients N0

à l'inclusion, mais dont 35% étaient finalement pN+

[12]. L'essai de MILIKAN n'a pas retrouvé de différence

selon le temps de la chimiothérapie de type MVAC, soit

en adjuvant soit en néo-adjuvant et adjuvant mais a

trouvé un taux de survie sans récidive de 58% avec un

suivi de 6.8 ans pour l'ensemble des patients traités

[11]. Il s'agissait de patients atteints de tumeurs locale-

ment avancées mais résécables. Ce taux, d'après les

auteurs, aurait été de 30% par chirurgie seule.

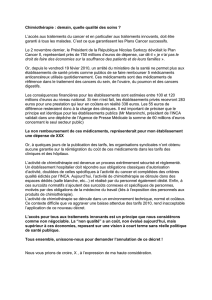

Divers protocoles de chimiothérapie en phase avancée

sont actuellement utilisés. De nombreux essais randomi-

sés les ont comparés entre eux (Tableau III). Nous avons

observé dans notre étude une durée médiane de survie de

10 mois après le diagnostic de maladie avancée pour les

malades traités par chimiothérapie. Cette durée est infé-

rieure à celle observée dans des séries rétrospectives [3]

(13 mois) ou prospectives (14.8 mois) [20] de patients

traités par MVAC ou de patients traités par cisplatine

–gemcitabine (13.8 mois, résultat observé dans une étude

prospective) [20]. Par contre, elle est équivalente aux

résultats obtenus pour des patients traités par des proto-

coles autres que le MVAC : cisplatine en monothérapie

8.2 mois [6], CISCA 9 mois [7], CMV 7 mois [9], M-

C AVI 9 mois [2]. Ces résultats prennent en compte l’hé-

térogénéité des protocoles de chimiothérapie utilisés dans

notre étude ; près de deux tiers des patients ont été traités

par des protocoles autres que le MVAC.

Le taux de réponses objectives de 36% que nous avons

obtenu par chimiothérapie est voisin de celui observé

dans les études publiées. L

OEHRER

a trouvé un taux de

612

Tableau III. Résultats des essais de phase III menés avec les protocoles M-VAC et MCV.

Bras de traitement Nombre de patients Taux de réponses objectives Médiane de survie (mois)

MVAC contre CDDP [6] 120 39% 12,5

p<0,0001 p=0,0002

126 12% 8,2

MVAC contre CISCA [7] 54 65% 12,1

p<0,05 p=0,0003

48 46% 9

MCV contre MV [9] 108 46% 7

p<0,05 p=0,0065

19% 4,5

MVAC contre MVAC modifié 129 58% 14,1

[17] p=0,006 NS

134 73% 14,5

MVAC contre M-CAVI [2] 24 52% 16

NS 9p=0,03

23 39%

MVAC contre CG [19] 202 46% 14,8

NS NS

203 49%

MVAC : méthotrexate, vinblastine, doxorubicine, cisplatine.

CDDP : cisplatine.

CISCA : cisplatine, cyclophosphamide, doxorubicine.

CG : cislatine, gemcitabine.

NS : différence non significative.

C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614

38% avec le MVAC dont 25% de réponses partielles et

13% de réponses complètes [6]. M

EAD

a obtenu un

taux de 46% de réponses objectives avec le CMV

contre 19% avec le MV [9] et B

ELLMUNT

un taux de 39

% avec le M-CAVI [2]. Notre taux reste cependant

inférieur à celui observé dans les grands essais rando-

misés et à celui d’études rétrospectives de patients

traités par le MVAC, où il varie de 46 à 65% [3,16,20].

Cette différence est certainement due à la diversité des

protocoles administrés aux patients de notre étude. En

effet, seuls 32% des patients ont bénéficié du MVAC

et 9% de l’association cisplatine-gemcitabine. Les

sites pour lesquels une réponse a été obtenue sont ceux

habituellement observés dans la littérature : adénopa-

thies, foie, poumon, os et localisations loco-régio-

nales.

La principale limite à l’administration de la chimiothé-

rapie dans le cancer de vessie avancé est sa toxicité. En

effet, le traitement optimal qui était préconisé jusqu’à

ces derniers mois était le MVAC. Or, de nombreuses

études en ont montré les effets secondaires importants

: neutropénies fébriles dans 10 à 18% des cas et décès

toxiques de 0 à 4% [2, 6, 7, 20]. Parmi les 66 patients

traités, nous avons observé des taux de neutropénies

fébriles de 21% (10% pour le MVAC à lui seul), et de

décès toxiques de 1,5%. Les éléments pouvant influen-

cer la myélosuppression sont le sexe féminin, un index

de performance (PS) bas et un traitement antérieur par

radiothérapie [5]. Parmi les patients ayant présenté une

neutropénie fébrile, nous avons compté 2 femmes, 6

personnes présentant un PS inférieur ou égal à 80% et

un patient antérieurement irradié sur le pelvis. Ces fac-

teurs de risque n’expliquent qu’en partie la toxicité du

traitement observée. Ainsi, jusqu'à la publication

récente des résultats concernant l'association cisplati-

ne-gemcitabine, une modification du protocole MVAC

était réalisée pour chaque patient pour lequel l’un des

produits était contre-indiqué. En cas d'insuffisance car-

diaque le protocole CMV était administré, en cas d'in-

s u ffisance rénale il s'agissait du protocole

MVACarboplatine et devant une certaine altération de

l'état générale il s'agissait du protocole

MVCarboplatine. Toutes ces alternatives thérapeu-

tiques étant toutes moins efficaces que le MVAC. Le

protocole cisplatine-gemcitabine a permis d’augmen-

ter le nombre de patients pouvant recevoir une chimio-

thérapie optimale. Il existe donc à présent deux proto-

coles de chimiothérapie dits standards, le MVAC et le

cisplatine-gemcitabine. Un protocole prospectif va

comparer la nouvelle référence cisplatine-gemcitabine

avec le triplet gemcitabine, paclitaxel et cisplatine.

CONCLUSION

Cette étude rétrospective permet d'analyser la pratique

courante des prescriptions de chimiothérapie d'un ser-

vice d'Oncologie Médicale et permet d'observer une

population non sélectionnée.

L'indication de chimiothérapie adjuvante doit être réa-

lisée de façon optimale dans le cadre d'un essai rando-

misé dans l'attente de résultats concluant à un avantage

en terme de survie globale. Pour les patients présentant

une atteinte lymphonodale (pN+), la décision d'un trai-

tement par chimiothérapie adjuvante devra être prise au

cas par cas.

Après analyse des résultats obtenus pour les patients en

phase avancée, ceux-ci ne sont finalement pas différents

de ceux observés dans la littérature en tenant compte de

l'hétérogénéité des traitements. Cette diversité des pro-

tocoles administrés tient compte de l'adaptation des

prescriptions du clinicien en fonction de chaque patient

et des toxicités éventuelles de chaque traitement. Les

études prospectives nous permettent d'optimiser les

protocoles de chimiothérapie, mais la réalité ne repro-

duit pas toujours les progrès observés. Cependant, la

nouvelle association cisplatine-gemcitabine permet

peut-être, grâce à sa toxicité moins importante, et à son

efficacité qui n'est pas différente de celle du MVAC

(traitement de référence) d'améliorer la qualité de vie

des patients dont l’objectif de traitement reste palliatif.

REFERENCES

1. Neoadjuvant cisplatin, methotrexate, and vinblastine chemotherapy

for muscle-invasive bladder cancer: a randomised controlled trial.

International collaboration of trialists. Lancet, 1999, 354, 533-40.

2. BELLMUNT J., RIBAS A., ERES N., ALBANELL J., ALMANZA

C., BERMEJO B., SOLE L.A., BASELGA J. Carboplatin-based

versus cisplatin-based chemotherapy in the treatment of surgically

incurable advanced bladder carcinoma. Cancer, 1997, 80, 1966-72.

3. BOUTAN-LAROZE A., MAHJOUBI M., DROZ J.P., CHARROT P.,

FARGEOT P., KERBRAT P., CATY A., VOISIN P. M . ,

SPIELMANN M., REY A., et al. M-VAC (methotrexate, vinblasti-

ne, doxorubicin and cisplatin) for advanced carcinoma of the blad-

der. The French Federation of Cancer Centers experience. Eur. J.

Cancer, 1991, 27, 1690-1694.

4. FREIHA F., REESE J., TORTI F.M. A randomized trial of radical

cystectomy versus radical cystectomy plus cisplatin, vinblastine and

methotrexate chemotherapy for muscle invasive bladder cancer. J.

Urol., 1996, 155, 495-499, discussion 499-500.

5. IGAWA M., KADENA H., UEDA M., USUI T. Association between

patient characteristics and treatment history, and toxicity associated

with methotrexate, vinblastine, adriamycin and cisplatin (M-VAC)

for advanced urothelial cancer. Br. J. Urol., 1994, 73, 263-267.

6. LOEHRER P.J., EINHORN L.H., ELSON P.J., CRAWFORD E.D.,

KUEBLER P., TANNOCK I., RAGHAVAN D., STUART-HARRIS

R., SAROSDY M.F., LOWE B.A., et al. A randomized comparison

of cisplatin alone or in combination with methotrexate, vinblastine,

and doxorubicin in patients with metastatic urothelial carcinoma: a

cooperative group study. J. Clin. Oncol., 1992, 10, 1066-1073.

7. LOGOTHETIS C.J., DEXEUS F.H., FINN L., SELLA A., AMATO

R.J., AYALA A.G., KILBOURN R.G. A prospective randomized

trial comparing MVAC and CISCA chemotherapy for patients with

metastatic urothelial tumors. J. Clin. Oncol., 1990, 8, 1050-1055.

613

C. Clippe et coll., Progrès en Urologie (2002), 12, 609-614

6

6

1

/

6

100%