revue générale Différentes approches de vaccination thérapeutique

revue générale

Différentes approches de vaccination

thérapeutique dans le traitement

de l’infection par le VIH-1

M. Lazrek

P.E. Lobert

A. Goffard

C. Schanen

A. Dewilde

L. Bocket

D. Hober

Service de virologie,

UPRES EA 3610, CHRU de Lille

Article reçu le 10 mai 2005,

accepté le 11 août 2005

Résumé.L’infection par le VIH-1 est une pandémie majeure. L’introduction

de multithérapies antirétrovirales a permis de réduire considérablement les

taux de morbidité et de mortalité liés au virus. Ces traitements ne permettent

néanmoins pas l’éradication du virus. Leur efficacité est notamment limitée par

leur complexité, leur toxicité à long terme et l’apparition de mutations de

résistance. La vaccination thérapeutique constitue une approche additionnelle

pour le traitement de l’infection par le VIH-1. Elle vise à amplifier et renforcer

les réponses immunitaires spécifiques anti-VIH. Différents immunogènes ont

été testés dans divers schémas thérapeutiques. Cet article propose une revue

des différentes stratégies adoptées pour la vaccination thérapeutique dans

l’infection par le VIH-1.

Mots clés :VIH, immunothérapie, vaccination

Abstract.HIV-1 infection is a major pandemic situation. With the advent of

highly active antiretroviral therapy (HAART), morbidity and mortality associa-

ted with HIV-1 infection have been dramatically reduced. However, HAART

does not enable eradication of the virus. The efficacy of these new regimens is

limited by problems over long-term use such as toxicity and resistance. Thera-

peutic vaccination is an alternative approach to HIV-1 infection. The main aim

is to boost and reinforce virus-specific host immune responses. Several immu-

nogens and schedules of immunization have been tested. In this review, various

strategies designed for therapeutic vaccines for HIV-1 infection are presented.

Key words:HIV, immunotherapy, vaccination

L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine

(VIH) est une pandémie majeure. En 2004, l’Organisation

mondiale de la santé a estimé que près de 40 millions de

personnes étaient contaminées à travers le monde ; 5 mil-

lions étaient nouvellement infectées et 3 millions décédées

suite à la maladie [1].

La multiplication continue du VIH dans les lymphocytes T

CD4+ induit un déficit immunitaire progressif. La maladie

aboutit inexorablement chez la majorité des patients au

syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et au décès

[2]. Un faible pourcentage de sujets infectés peut néan-

moins maintenir un contrôle immunitaire efficace du virus

pendant plus de 20 ans. Ces sujets sont qualifiés d’asymp-

tomatiques à long terme [3].

L’introduction en 1996 des multithérapies antirétrovirales

actives (HAART) a été responsable d’un bouleversement

du pronostic de l’infection. Ces traitements ont considéra-

blement réduit la morbidité et la mortalité liées au VIH. Ils

ne permettent néanmoins pas l’éradication du virus ni le

rétablissement d’un fonctionnement complètement normal

du système immunitaire [4]. Leur maintien à vie semble

donc nécessaire pour contrôler la réplication virale. Toute-

fois, leur utilisation à long terme se heurte à de nombreux

problèmes, liés notamment à leur toxicité, à l’apparition

de mutations de résistance et aux problèmes d’observance.

De plus, en raison de leur coût et de la complexité de leur

surveillance, ces médicaments restent inaccessibles à la

grande majorité des patients [5]. Ainsi, moins de 2 % des

patients infectés par le VIH à travers le monde ont accès

aux traitements anti-rétroviraux [3]. De nouvelles straté-

Tirés à part : D. Hober

abc

Ann Biol Clin 2005 ; 63 (6) : 581-8

Ann Biol Clin, vol. 63, n° 6, novembre-décembre 2005 581

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

gies thérapeutiques sont donc nécessaires. Parmi celles-ci,

l’immunothérapie spécifique ou vaccination thérapeutique

constitue une approche innovante et additionnelle pour le

traitement de l’infection par le VIH.

Structure et physiopathologie du VIH

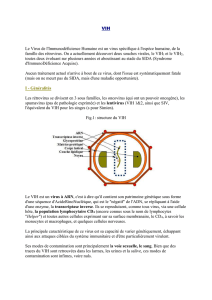

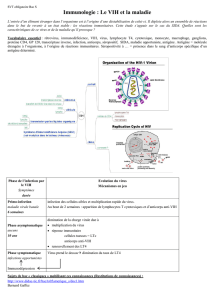

Structure du VIH (figure 1)

L’enveloppe virale formée d’une double couche lipidique

d’origine cellulaire, contient deux glycoprotéines asso-

ciées : la gp120 extra-membranaire et la gp41 transmem-

branaire. La face interne de l’enveloppe est tapissée d’une

couche protéique virale appelée matrice ou p17. La cap-

side contient deux copies identiques d’ARN monocaté-

naire, ainsi que les enzymes virales : la transcriptase

inverse, l’intégrase et la protéase. Elle contient également

deux protéines : la p24 protéine majeure de capside et la

p7 protéine de nucléocapside [6].

Organisation génomique du VIH

Le génome du VIH (figure 2) comporte trois gènes de

structure gag, pol et env — codant respectivement les

protéines internes, les trois enzymes virales et les glyco-

protéines d’enveloppe — et 6 gènes régulateurs de la

réplication virale : tat, rev, vif, nef, vpr et vpu [6].

Variabilité du VIH

La variabilité du virus est très grande. Elle résulte des

erreurs de copies effectuées par la transcriptase inverse

lors de la réplication. Le virus existe chez les patients sous

forme d’une multitude de variants (quasi-espèce). La

variabilité n’est pas la même tout le long du génome. La

région env qui code la gp120 et qui contient un épitope

majeur de neutralisation ainsi que des déterminants de

réponses immunes cytotoxiques est la plus variable. De

plus, il existe plusieurs sous-types du VIH-1 ainsi que des

formes recombinantes [7, 8].

Pathogenèse de l’infection

L’infection par le VIH est une infection virale chronique

avec une réplication continue au niveau du tissu lym-

phoïde. Le principal récepteur du VIH est la molécule

CD4 présente sur les lymphocytes T CD4+ mais égale-

ment à la surface d’autres cellules : monocytes sanguins,

macrophages tissulaires et cellules dendritiques. La

primo-infection s’accompagne d’une virémie massive et

d’une diminution du nombre de lymphocytes T CD4+. La

dissémination du virus dans les compartiments cellulaires

cibles, lymphatiques et neurologiques en particulier, est

très rapide. Dans plus de la moitié des cas, des manifesta-

tions cliniques accompagnent la primo-infection. Il peut

s’agir de manifestations graves, notamment neurologi-

ques : méningites et surtout encéphalites [9]. L’apparition

d’une forte réponse des lymphocytes cytotoxiques T

CD8+ permet de contrôler progressivement cette virémie

[10]. La primo-infection est suivie d’une phase dite de

latence clinique. Le virus persiste néanmoins à l’état

infectieux dans les organes lymphoïdes (réservoirs) où il

continue de se répliquer de manière chronique. Une dété-

rioration qualitative du système immunitaire s’installe et

évolue vers un déficit quantitatif sévère responsable des

manifestations cliniques du sida [10].

Mécanismes immunologiques

impliqués dans l’infection à VIH

Déficit immunitaire induit par le VIH

L’infection par le VIH est associée à des anomalies immu-

nologiques qui apparaissent précocement dans l’histoire

naturelle de l’infection [11]. Ainsi le déficit quantitatif des

lymphocytes T CD4+, lié à l’effet direct du virus et à la

destruction des cellules infectées par le système immuni-

taire, est précédé par l’existence d’anomalies fonctionnel-

les des lymphocytes T CD4+, T CD8+, des monocytes et

des macrophages. L’infection par le VIH s’accompagne

d’une dérégulation du réseau des cytokines et d’une modi-

fication de leur production. Cette dérégulation joue un rôle

dans l’activation chronique du système immunitaire obser-

vée pendant toute l’évolution de l’infection et favorise

l’apoptose (mort cellulaire programmée) et l’anergie des

lymphocytes T [4, 11].

Restauration partielle du système immunitaire

sous traitement antirétroviral

L’administration d’une trithérapie antirétrovirale efficace

est associée à une augmentation significative du taux des

P17 matrice

P24 capside

P7 nucléocapside

Intégrase

RT / TI

Transcriptase

inverse

Protéase

Gp120

Gp41

90 à 120 nm

ARN

Capside

Enveloppe

Figure 1. Structure du VIH.

revue générale

Ann Biol Clin, vol. 63, n° 6, novembre-décembre 2005582

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

lymphocytes T CD4+ mémoires et CD4+ naïfs et à une

restauration progressive et lente des fonctions lymphocy-

taires. La reconstitution immunitaire est marquée par une

diminution des signes d’hyperactivation des lymphocytes

T CD8+ et des lymphocytes T CD4+ ; la restauration de la

réponse proliférative des lymphocytes aux antigènes de

rappel et par une réduction de l’apoptose des lymphocytes

T [4, 11]. Toutefois, sous traitement antirétroviral, la

reconstitution immunitaire n’est jamais totale [11]. Le

traitement permet une restauration des réponses immunes

vis-à-vis des agents infectieux opportunistes mais les

réponses immunes spécifiques anti-VIH sont rarement res-

taurées lorsque l’infection est traitée au stade chronique.

Quand le traitement de l’infection par le VIH est instauré

durant la phase aiguë, les lymphocytes T CD4+ auxiliaires

spécifiques du VIH sont préservés de la destruction mais

le développement des réponses CD8+ est limité [3].

Vaccin thérapeutique

contre l’infection par le VIH

Définition

Le vaccin thérapeutique consiste à utiliser des prépara-

tions vaccinales pour induire ou amplifier les réponses

immunitaires anti-VIH chez des patients infectés par le

VIH. Il s’agit d’une immunothérapie spécifique. Il est

conceptuellement différent du vaccin préventif qui a

comme objectif d’empêcher l’infection [12].

Rationnel

Le concept d’immunisation thérapeutique comme traite-

ment du VIH a été proposé pour la première fois par Jonas

Salk [13]. Ce dernier a suggéré que la longue période

séparant la primo-infection VIH-1 et le développement du

sida était due à une réponse immunitaire spécifique qui, si

elle était renforcée réduirait la charge virale et ralentirait

la progression de la maladie.

En effet, un certain nombre d’observations cliniques et

expérimentales suggèrent que le système immunitaire est

capable de contrôler efficacement la réplication virale.

Durant la primo-infection, la baisse de la charge virale est

contemporaine de l’apparition d’une réponse immunitaire

spécifique liée aux lymphocytes T CD4+ et CD8+ anti-

VIH. Ultérieurement, en l’absence de traitement antirétro-

viral, la réactivité anti-VIH des lymphocytes T CD4+

n’est plus détectée chez la majorité des patients. Elle per-

siste cependant chez les patients asymptomatiques à long

terme où son rôle est évoqué dans le contrôle de la réplica-

tion virale. La persistance des lymphocytes T CD8+ anti-

VIH à réactivité polyépitopique est également associée à

l’absence d’évolution du déficit immunitaire chez les

patients non traités [3, 8]. L’intensité de la réponse T

cytotoxique est plus forte chez les sujets asymptomatiques

à long terme que chez les sujets qui progressent vers le

déficit immunitaire. Des facteurs génétiques semblent

également jouer un rôle dans ce phénomène de « non pro-

gression » [3, 14].

Chez les sujets non infectés malgré une exposition répétée

sur plusieurs années au VIH-1, des lymphocytes T cyto-

toxiques anti-VIH circulants ou muqueux ont été mis en

évidence [8, 11, 15]. Une délétion homozygote dans le

gène codant un corécepteur du VIH-1 (CCR5) a été

retrouvée chez des sujets exposés et non infectés d’origine

caucasienne [16]. Les défenses antivirales innées pour-

raient également être impliquées dans la résistance à

l’infection [17].

Au cours des essais d’interruptions thérapeutiques, l’appa-

rition de réponses cellulaires spécifiques du VIH est obser-

vée lors de la remontée de la réplication virale [18]. Enfin,

la déplétion des lymphocytes T CD8+ chez les macaques

infectés par le virus de l’immunodéficience simienne

aboutit à une réplication virale non contrôlée et une évolu-

tion rapide vers le déficit immunitaire [4].

Objectifs immunologiques

La vaccination thérapeutique a pour but d’amplifier ou de

renforcer les réponses immunitaires spécifiques anti-VIH

chez des personnes déjà infectées afin de contrôler la

réplication virale [18, 19]. Elle permettrait également

d’apporter des capacités immunitaires additionnelles pour

couvrir certains épitopes qui ont été négligés par l’hôte

infecté, ou qui sont apparus après mutation du virus [20].

LTR

Gag

Pol Vif Tat

Vpr Rev

Vpu Tat

Rev

Nef

LTR

Env

Figure 2. Organisation génomique du VIH. L’organisation du génome viral comporte des gènes de structure ainsi que différents gènes

de régulations. Le gène gag code les protéines internes : protéine de matrice, protéine de la capside et protéine associée à l’ARN. Le

gène pol code différentes enzymes virales : protéase, transcriptase inverse et intégrase. Le gène env code les glycoprotéines externes.

Aux extrémités du génome viral, se trouvent des séquences répétitives inversées (LTR ou long terminal repeats) contenant l’ensemble

des signaux nécessaires à la transcription et l’intégration du virus.

Vaccination thérapeutique et VIH-1

Ann Biol Clin, vol. 63, n° 6, novembre-décembre 2005 583

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Objectifs cliniques

Les objectifs cliniques de la vaccination thérapeutique

sont multiples. Ils visent à retarder la progression de

l’infection VIH ou l’initiation du traitement antirétroviral

(notamment dans les pays à faibles ressources économi-

ques) ; améliorer l’efficacité du traitement antirétroviral et

permettre une interruption thérapeutique. Le but ultime est

l’arrêt définitif du traitement antirétroviral. Ceci permet-

trait une réduction des coûts, de la toxicité et le repos des

patients [18-20].

Obstacles au développement d’un vaccin anti-VIH

De nombreux obstacles techniques et biologiques compli-

quent la mise au point du vaccin thérapeutique (tableau 1)

[7, 8]. Les épitopes cibles des anticorps neutralisants des

souches de virus sauvages sont des épitopes conforma-

tionnels qui sont très peu immunogènes et qui sont mas-

qués [21]. De plus, la boucle V3 de la glycoprotéine de

surface gp120, considérée comme contenant l’épitope

majeure de neutralisation, est d’une variabilité extrême.

Par ailleurs, il n’est pas exclu que la vaccination puisse

induire des anticorps pouvant exacerber l’infectiosité. Il a

été suggéré que des anticorps facilitants pouvaient favori-

ser la pénétration du virus dans une cellule cible ou même

permettre son accès à des cellules dépourvues de récep-

teurs spécifiques du virus [8, 22].

En ce qui concerne les réponses cellulaires, les lymphocy-

tes T ne reconnaissent l’antigène que sous la forme de

peptides apprêtés, présentés en association avec la molé-

cule du complexe d’histocompatibilité (CMH). Vu la

grande diversité des haplotypes des antigènes du CMH au

sein de la population humaine, le vaccin doit contenir un

large répertoire d’épitopes T pour induire une réponse

efficace chez tous les vaccinés [21].

Enfin, les quelques modèles animaux disponibles, très

onéreux et éloignés du modèle humain ne permettent de

réaliser des essais que sur un petit nombre d’animaux

avant de passer à des essais humains. Le meilleur modèle

est celui du macaque infecté par un virus hybride SHIV

(simian-human imunodeficiency virus) qui présente une

maladie proche du sida [7, 8].

Les antigènes vaccinaux

Les protéines d’enveloppe synthétisées par la région env

sont des inducteurs importants d’anticorps neutralisants

anti-VIH. L’hypervariabilité de la boucle V3 de la gp120

explique le faible pouvoir neutralisant des anticorps. Les

protéines Gag (p17, p24), relativement conservées, sont

une cible préférentielle de la réponse CTL

(cytotoxic T lymphocytes) mais l’échappement immuni-

taire est possible. Les protéines des gènes régulateurs (nef,

tat,rev essentiellement) semblent être d’excellents immu-

nogènes. Elles sont de plus en plus utilisées [5, 8, 20]. La

protéine Tat est essentielle pour le cycle viral du VIH-1.

Elle est exprimée très tôt après l’entrée du virus dans la

cellule. Une réponse humorale et cellulaire vis-à-vis de

Tat serait liée à une lente progression de la maladie chez

l’homme et le singe [7].

Le vaccin idéal

Le vaccin idéal doit permettre de déclencher une réponse à

la fois humorale et cellulaire (tableau 2) [8]. Les anticorps

sont actifs contre les virus libres et pourraient inhiber les

protéines toxiques secrétées durant la maladie (Nef, Tat)

[20, 23]. Les réponses des lymphocytes T CD8+ cytotoxi-

ques (CTL) sont très souhaitées car elles peuvent réduire

la production virale en éliminant les cellules infectées. Les

lymphocytes T CD8+ exercent ce contrôle de la réplica-

tion du VIH via une activité cytotoxique et/ou la produc-

tion de cytokines et chimiokines ayant un effet suppres-

seur de la réplication virale [11]. Les lymphocytes CD4+

T auxiliaires type 1 (Th1) sont essentiels pour une activité

CTL (voir illustration dans [24]). Actuellement, en raison

des difficultés à générer des anticorps capables de neutra-

liser les isolats primaires, l’accent a été mis sur les répon-

ses cellulaires [8, 19, 20]. Il n’est pas exclu que des anti-

corps, pouvant exacerber l’infectiosité, puissent

apparaître.

Méthodes d’évaluation

de l’immunogénicité des vaccins

L’immunogénicité vaccinale est mesurée par une variété

de paramètres immunologiques qui tentent d’évaluer les

réponses anticorps neutralisantes et cytotoxiques. On peut

citer le test de lyse des cellules infectées, la technique des

tétramères HLA, le test ELISpot interféron gamma (quan-

tification des lymphocytes T spécifiques d’un antigène par

la mesure de la production de l’interféron gamma), l’étude

de la prolifération des lymphocytes T CD4+ en présence

d’un antigène, la détection des anticorps neutralisants...

[3, 7, 18].

Ces différents tests ne donnent qu’une image partielle de

la réponse immune. Des tests complémentaires devront

être utilisés après validation et standardisation, notamment

Tableau 1. Obstacles au développement d’un vaccin anti-VIH.

- Atteinte précoce du système immunitaire

- Infection chronique latente échappant à la réponse immune

- Variabilité extrême du virus

- Médiocre immunogénicité des antigènes conservés

- Résistance à la séroneutralisation des isolats primaires

- Méconnaissance des marqueurs de protection

- Insuffisance des modèles animaux

revue générale

Ann Biol Clin, vol. 63, n° 6, novembre-décembre 2005584

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

la mesure de l’IL-2, la mesure de la sécrétion de la perfo-

rine et de la Granzyme B [7].

Les marqueurs d’efficacité clinique des vaccins

De nombreux vaccins sont actuellement testés. Leur effi-

cacité clinique est évaluée sur la durée de l’interruption

thérapeutique qu’ils permettent [2]. L’efficacité immuno-

virologique est évaluée par la charge virale et le dosage

des lymphocytes T CD4+ [3].

Les candidats vaccins

Virus entier inactivé (Remune

®

)

Il s’agit d’un vaccin constitué de particules entières du

VIH-1 délétées de leur gp120 de surface. Les essais de

phase I ont montré que Remune

®

induisait une réaction

d’hypersensibilité retardée anti-VIH et augmentait le titre

des anticorps anti-p24 mais un essai randomisé de phase

III fût interrompu car on n’a pas pu montrer de différences

entre les groupes traités et non traités en terme de progres-

sion clinique (maladies opportunistes) et de décès. L’ana-

lyse des objectifs secondaires montre néanmoins un taux

de lymphocytes T CD4+ et une réponse lympho-

proliférative plus élevés dans le groupe des sujets vaccinés

[5].

Protéines recombinantes

Il s’agit principalement des glycoprotéines d’enveloppe

recombinantes gp120, gp41 ou de leur précurseur gp160,

cibles de la plupart des anticorps neutralisants. Les résul-

tats obtenus dans un essai de phase I montrent que l’utili-

sation de ces protéines est bien tolérée et permet d’obtenir

des réponses immunitaires humorales ou lymphocytaires.

Néanmoins, l’évaluation de ces protéines dans des essais

randomisés et contrôlés de phase II n’a pas montré d’effi-

cacité de la vaccination en termes de bénéfices cliniques

[5, 7].

Les pseudo-virions

Les pseudo-virions ou pseudo-particules virales (virale

like particules ou VLP) contiennent tous les composants

protéiques du virus sauf le génome. Des particules recom-

binantes Ty-VLP fabriquées à partir d’un transposon de

levures et contenant une protéine de fusion gag p17/p24 a

permis d’obtenir une réponse immune humorale et cellu-

laire anti-p24 spécifiques chez les primates non humains.

Cependant, durant de multiples essais de phase II, ces

vaccins n’ont pas montré de bénéfice en termes clinique

ou de marqueurs biologiques [5].

Peptides ou lipopeptides

Ils reposent sur la synthèse chimique de peptides. Le but

est de susciter une réponse immune au niveau d’une

séquence virale polypeptidique d’intérêt immunologique

majeur comme par exemple un épitope CTL dominant. On

tend à utiliser un mélange de peptides contenant chacun

de multiples épitopes (gag, boucle V3...). La liaison cova-

lente de ces peptides à des lipides a permis d’augmenter

leur immunogénicité et en particulier d’améliorer considé-

rablement la réponse CTL [7, 20].

Vecteurs recombinants

Ils sont construits à partir de bactéries ou de virus inoffen-

sifs pour l’homme dans lesquels sont insérés des gènes du

VIH (généralement pol,gag et env). Ces vecteurs entrent

dans les cellules et expriment lors de leur réplication une

ou plusieurs protéines virales. Ces protéines virales sont

présentées sous leur forme native au système immunitaire.

Un certain nombre de vecteurs viraux sont actuellement

testés : Canarypox (Alvac), adénovirus type 5 (Ad5),

adeno-associated virus (AAV), modified vaccinia ankara

Tableau 2. Différentes approches pour le développement d’un vaccin anti-VIH. (D’après [8]).

Avantages Inconvénients et obstacles

Vaccin à

réponse CTL

Reconnaissance des cellules infectées

Épitopes linéaires multiples

Élimination de la production virale

Effet possible sur le réservoir latent

Nécessité de lymphocytes mémoires de

longue vie

Incapacité de reconnaissance du virus en

l’absence de la molécule CMH capable de

se lier au peptide viral

Régulation négative des molécules CMH par

le virus

Échappement immunitaire possible

Vaccin à

réponse

anticorps

Neutralisation du virus

Capacité d’empêcher une nouvelle infection

Activation de la réponse inflammatoire

(système du complèment, neutrophiles,

monocytes)

Incapacité à générer une réponse

neutralisante large

Hypervariabilité des épitopes de

neutralisation

Anticorps pouvant amplifier l’infectiosité

Épitopes conformationnels

Vaccination thérapeutique et VIH-1

Ann Biol Clin, vol. 63, n° 6, novembre-décembre 2005 585

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%