C entr e A ntipoisons Dr Bernadette Tissot

C e n t r e A n t i p o i s o n s

Dr Bernadette Tissot

Centre Antipoisons

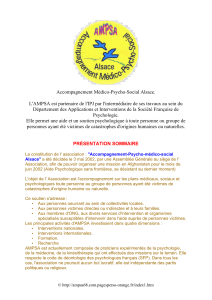

Incidence des Intoxications au CO

1995 : 1036 accidents 1678 victimes 61 décès

1996 : 948 accidents 1614 victimes 54 décès

1997 : 854 accidents 1578 victimes 42 décès

1998 : 774 accidents 1615 victimes 44 décès

1999 : 677 accidents 1229 victimes 49 décès

2000 : 665 accidents 1358 victimes 37 décès

2001 : 890 accidents 1715 victimes 36 décès

2002 : 613 accidents 1302 victimes 26 décès

2003 : 628 accidents 1228 victimes 28 décès

2004 : 675 accidents 1422 victimes 32 décès

2005 : 576 accidents 1224 victimes 29 décès

2006 : 640 accidents 1340 victimes 43 décès

Centre Antipoisons

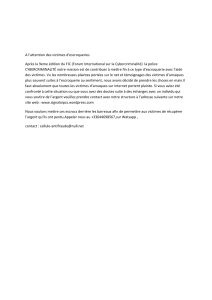

Répartition mensuelle

des intoxications au CO

106

114

87

44

43

20

8

22

9

54

56

78

232

240

144

70

105

39

16

54

20

121

125

170

0

50

100

150

200

250

300

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Accidents

Victimes

Centre Antipoisons

Incidence mensuelle

des intoxications au CO

100

19

111

95

212

142

115

187

105

11

174

181

96

164

55

55

11

19

16

52

92

145

72

46

27

50

22

15

34

122

87

94

53

31

54

24

60

111

52

30

35

21

14

95

38

43

94

90

0

50

100

150

200

250

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Mois

Accidents

1998

1997

1996

1995

Fig. 1 Répartition mensuelle du nombre d'accidents (95-98)

Centre Antipoisons

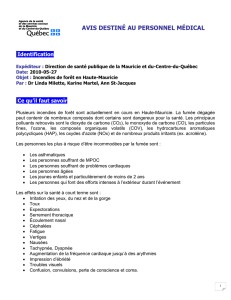

Répartition des victimes et

des accidents par cause présumée

294

73

0

62

5

15

11

21

24

104

150

050 100 150 200 250 300 350

Chauffe-eau/Chauffe-bain

Convecteur/ Chaudière à gaz

Radiateur à catalyse (butane)

Poêle à charbon

Poêle à pétrole (mobile)

Poêle à bois

Poêle/Chaudière à mazout

Problème cheminée

Gaz d'échappement

Incendie

Inconnu/non précisé

Nombre d'accidents

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

1

/

84

100%