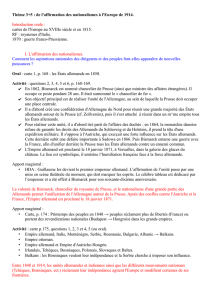

Guerre de 1870-1871

Ce diaporama sur la guerre de 1870-1871 s'inscrit dans le cadre du

programme de Première générale ; il constitue une étude de cas pour la

seconde partie d'Histoire en ES/L « La France du milieu du XIXème

siècle à 1914 », plus particulièrement pour la sous-partie « De la

Deuxième République à 1879 » .

Il peut également servir aux élèves de la série S pour le thème "La

France de 1900 à 1939".

Ce travail est à la disposition des collègues ; ils peuvent, s'ils le

souhaitent, ajouter des documents d'époque, des informations

supplémentaires voire des précisions

F.Tuaillon Septembre 2004

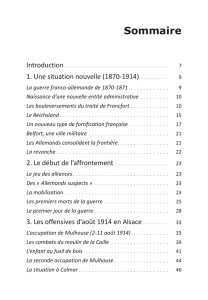

PRÉSENTATION

La guerre de 1870-1871 : un conflit entre deux nations.

La guerre de 1870-1871 : Un conflit entre deux nations.

- Une guerre inévitable.

- La défaite française : Défaites impériales

Tentatives républicaines.

- Les changements politiques en France et en Allemagne.

-Le refus de la défaite : La Commune et l’esprit de Revanche.

-Grandeur allemande et rancœur française.

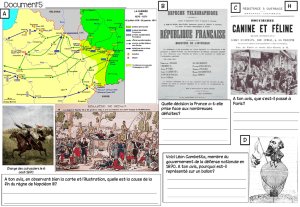

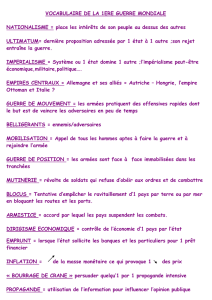

L’expression populaire « ça tombe comme à Gravelotte » s’entend encore parfois dans les

campagnes françaises pour qualifier une pluie drue ; elle provient du souvenir lointain d’une terrible bataille à

l’ouest de Metz du 16 au 18 août 1870, avec notamment de meurtriers combats de cavalerie, où des charges de

cuirassiers furent hachées par les balles et les tirs d’artillerie. Cette bataille est un des premiers engagements de

la guerre qui oppose, depuis juillet 1870, les Etats allemands coalisés autour de la Prusse, et bientôt fédérés dans

un second Reich, à la France impériale puis républicaine.

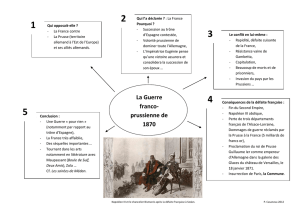

Les antagonismes sont anciens entre Français et Allemands et il suffit du prétexte de la dépèche

de Bad Ems, qui relate l’entretien d’un proche du roi de Prusse avec l’ambassadeur de France à propos de la

confirmation, mais sans engagement écrit du roi, du retrait de la candidature au trône d’Espagne du prince

Léopold de Hoenzollern-Sigmaringen, pour que Napoléon III déclare la guerre, poussé par son entourage et

soutenu par le Corps législatif. En effet, le chancelier du royaume de Prusse Otto von Bismack, qui veut un

ennemi commun pour rassembler tous les Allemands dans un Etat puissant dirigé par la Prusse, tronque la

version remise au journaux. Le sens en devient alors offensant pour l’honneur national français, ce qui pousse à

la réaction guerrière. 0r, la Prusse qui dirige la Confédération de l’Allemagne du Nord est liée militairement

aux Etats germaniques du sud.

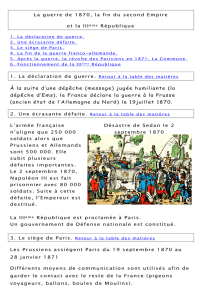

Le conflit éclate officiellement le 19 juillet 1870 et il dure jusqu’à l’armistice qui entre en vigueur

le 26 janvier 1871 ; mais en fait les combats continuent dans l’Est de la France au début de février 1871, et les

événements de la Commune de Paris se déroulent fin mai, donc bien après la signature le 10 mai du traité de

paix de Francfort. D’ailleurs tout le territoire n’est finalement libéré qu’en septembre 1873, mais sans le nord

de la Lorraine et l’Alsace.

Présenter dans son détail la guerre franco-prussienne de 1870-1871 a été tenté dans des ouvrages

de référence ; ici la grille de lecture du conflit est celle liée aux changements politiques et aux conséquences

nationales de la guerre. Trois parties peuvent permettre de comprendre l’essentiel de ce premier affrontement

entre les deux nations ; la première présente les faits militaires ; la seconde s’attache aux changements

politiques amenés par la guerre dans les deux camps ; enfin la troisième partie porte sur le refus de la défaite du

côté français, refus exprimé par la Commune de Paris, par l’idée de revanche et la volonté de récupérer les

provinces perdues.

Retour

Une guerre souhaitée par les deux adversaires.

Le niveau de préparation des belligérants penche largement en faveur des Prussiens et de leurs

alliés. Leurs effectifs, un demi-million d’hommes, sont deux fois plus nombreux que ceux des Français, et

l’armement est supérieur côté allemand, avec une artillerie fournie qui dispose de canons à chargement par la

culasse. Seuls les fusils « chassepot » qui équipent l’armée française l’emportent en portée et en précision sur les

« dreyse » prussiens.

A cette supériorité technologique de l’armement, s’ajoute un commandement allemand qui prend

des initiatives sur le terrain en fonction de la situation, alors que les chefs français, et en premier lieu l’empereur,

subissent les événements.

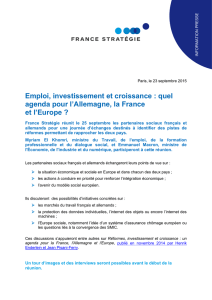

L’utilisation des moyens logistiques modernes assurent également la suprématie allemande dans la

guerre ; les chemins de fer facilitent les transports de troupes et le ravitaillement des armées, et le télégraphe

permet la transmission rapide des communications militaires.

Les combats débutent en août 1870 dans le nord de l’Alsace et de la Lorraine avec les batailles de

Woerth et Spicheren le 6 août, après une brève incursion française en Sarre ; les armées françaises cèdent du

terrain et retraitent malgré la bravoure des soldats. Les combats se poursuivent avec les batailles sous Metz, celles

de Borny, Saint-Privat et Mars-la-Tour à la mi-août, qui correspondent à l’encerclement progressif de la place

forte messine où se retrouvent bloquées les troupes du maréchal Bazaine. Toutes ces batailles sont très meurtrières

du fait de l’inadaptation des techniques de combat face au progrès de l’armement ; les charges de cavalerie ou les

attaques d’infanterie à découvert sont brisées par la puissance de feu adverse. La violence des combats s’explique

par l’utilisation massive d’une artillerie mobile, ce qui permet la concentration ponctuelle d’une forte puissance

de feu. De même les fusils sont bien plus efficaces, et des fantassins retranchés peuvent stopper les charges, à

condition de disposer de suffisamment de munitions.

Quant au gros de l’armée française, qui est commandé par le maréchal de Mac-Mahon et que suit

un Napoléon III usé, il marche depuis le camp de Châlons vers le nord ; mais ces troupes se retrouvent encerclées

à Sedan et sont contraintes de capituler le 2 septembre 1870.

La défaite militaire de la France impériale.

Retour

Paris

Metz

Strasbourg

Belfort

Châlons sur Marne

Sedan

Nancy

Les principaux mouvements

des armées allemandes.

Les déplacements

de Napoléon III.

Camps et places fortes.

Batailles principales.

Villes repères.

N

Les succès allemands d’août-septembre 1870.

Sarrebruck

Loire

Seine

Marne

Rhin

Saône

Doubs

Moselle

Meuse

Besançon Suisse

Etats allemands

Luxembourg

Belgique

Manche

0 100 km

Bitche

Retour

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%