Quand les plantes se parlent

Édition 2014

Quand les plantes se parlent

Colloque scientifique

23 mai 2014 • Paris

Colloques scientifiques

et journées de conférences et d’échanges

16e colloque scientifi que - Paris, 23 mai 2014

QUAND LES PLANTES SE PARLENT

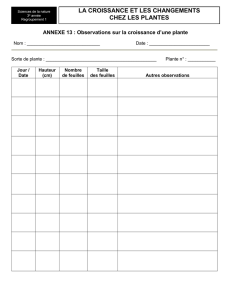

> Sommaire

Page 4 • La communication chez les plantes : un regard historique

Stéphane Tirard

Page 9 • Les outils de la communication végétale

Yvan Kraepiel

LA COMMUNICATION INTERNE

Page 14 • Les signaux d’un développement harmonieux

Arnould Savouré

Page 18 • Réactions aux stress environnementaux

Thierry Améglio

Page 25 • Le dialogue porte-greffe - greffon

Sarah Cookson

Page 30 • Impact de la nutrition azotée et de la variété du porte-greffe sur la

croissance végétative de la vigne.

Julien Lecourt

LA COMMUNICATION EXTERNE

Page 33 • L’exploitation des plantes par les plantes

Philippe Delavault

Page 38 • La symbiose, un échange gagnant-gagnant

Francis Martin

Page 41 • Les composés volatiles donnent l’alerte chez les plantes

Xavier Daire

Page 44 • Induction de résistances chez le blé lors d’une interaction com-

patible avec Blumeria graminis

Christine Tayeh

Page 51 • Insectes et plantes : je t’aime moi non plus

Frédéric Marion Poll

Page 54 • Conclusion

Yvan Kraepiel

Page 58 • Sélection de livres

4

La communication chez les plantes :

un regard historique

Stéphane Tirard, Centre François Viète d’Histoire des Sciences et de Techniques

Université de Nantes

Résumé

La communication chez les plantes renvoie à une

fonction évidente chez les animaux, mais beaucoup

plus problématique chez les végétaux. Le cadre de

notre réfl exion sera principalement celui de l’his-

toire des travaux sur la distinction entre les règnes

animal et végétal au XIXe siècle. L’idée de la «sen-

sibilité» des végétaux est en eff et à cette époque au

cœur de ce questionnement.

Nous analyserons donc les travaux d’un ensemble

de biologistes du XIXe siècle : Lamarck, Dutrochet,

Darwin, Bernard… afi n de révéler la complexité des

diff érences et analogies qu’ils établissent entres les

deux règnes, en mobilisant notamment la présence

ou l’absence de «sensibilité», tant par des constats

naturalistes que par des approches physiologiques.

Pour terminer, nous montrerons comment les

développements de la physiologie végétale durant

la deuxième partie du XIXe et le début du XXe siècle

ont révélé des spécifi cités fondamentales des végé-

taux sur lesquelles se fonde aujourd’hui la théma-

tique de ce colloque.

Introduction

Le présent colloque est intitulé : « Quand les plantes

se parlent ». Cette courte phrase révèle la relation

complexe qui nous lie aux végétaux. Mais elle nous

rappelle également la distinction établie de très longue

date entre ce que l’on appelait les deux règnes.

Cette phrase conduit à rouvrir le dictionnaire au mot

parler, si trivial que nous pourrions en oublier la signi-

fi cation. Il nous est confi rmé un sens premier corres-

pondant à l’usage de la voix chez l’homme : «Émettre

les sons articulés d’une langue maternelle ». Les plantes

semblent exclues de cette possibilité, tous les animaux

également d’ailleurs. C’est évidemment dans un sens

métaphorique que nous comprenons le titre de cette

journée. Il s’agirait d’étudier ici les mécanismes de

communication existant entre les plantes, en les assi-

milant à la parole. Ainsi, en se référant à cette fonction

de communication, ce titre compare les plantes aux

animaux, et notamment à l’homme.

Par vocation, le regard de l’historien des sciences se

porte sur le passé et donc nous reviendrons sur l’his-

toire de cette tension « diff érence / ressemblance »

entre les animaux et les végétaux, dans laquelle doit

être considérée cette métaphore sur « la parole » des

plantes. Nous commencerons par nous intéresser à

la limite végétal-animal telle qu’elle fut établie aux

XVIIIe et XIXe siècles. La présentation de quelques

étapes de la biologie, qui aux XIXe et XXe siècles, ont

montré l’unité du monde vivant à l’échelle cellulaire et

moléculaire, nous occupera dans un deuxième temps.

Enfi n, ceci nous permettra de saisir dans quelles

conditions il a été possible de montrer que la commu-

nication à l’intérieur de l’organisme végétal consiste

en des phénomènes moléculaires.

La limite végétal-animal

La distinction entre les règnes animal et végétal n’a

jamais manqué de poser un problème profond aux

observateurs, qu’ils soient naturalistes ou philo-

sophes. Je ne commencerai cette courte présentation

qu’au XVIIIe siècle, alors qu’il ne faudrait pas oublier

les auteurs qui, dès l’antiquité, ont souligné les diff é-

rences entre les deux règnes.

C’est Denis Diderot (1713-1784) lui-même qui signe

l’article intitulé Animal dans l’Encyclopédie. Il y étudie

notamment les diff érences avec le végétal :

« L’animal réunit toutes les puissances de

la nature ; les sources qui l’animent lui sont

propres et particulières ; il veut, il agit, il se

détermine, il opère, il communique avec ses

sens avec les objets les plus éloignés ; son indi-

vidu est un centre où tout se rapporte ; un point

où l’univers entier se réfl échit ; un monde en

raccourci.1»

C’est ainsi la relation aux autres êtres que Diderot

place au centre de sa défi nition. Le lecteur peut donc

s’attendre à la retrouver comme un critère de distinc-

tion entre les deux règnes dans la suite de son analyse.

Plus loin, Diderot s’appuie en eff et sur la propriété

d’irritabilité :

« Je ne crois pas que la fi bre végétale ait la faculté

d’être irritable. Si l’on observe dans beaucoup

de végétaux des phénomènes qui semblent

1 Denis Diderot, “Animal”, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences et des arts et des métiers, Paris, Flammarion, 1986, p. 242.

5

indiquer une véritable irritabilité, comme les

mouvements singuliers des sensitives (mimosa

pudica, oxalis sensitiva, etc.) dans les articula-

tions de leurs rameaux ou de leurs feuilles, et

celui des étamines de l’épine-vinette (berberis

vulgaris), etc. Lorsqu’on touche ces parties ou

qu’on les ébranle d’une manière quelconque ; je

suis persuadé que ces mouvements sont dus à

une cause mécanique, et non à l’irritabilité des

parties.2 »

Le philosophe attribue ainsi à l’irritabilité un rôle cru-

cial dans la distinction entre les deux règnes et elle est

donc éliminée chez les végétaux.

Pour les observateurs naturalistes, le problème de la

limite animal-végétal s’est posé à maintes reprises aux

XVIIe et XVIIIe siècles, notamment dans le cadre de

la classifi cation. C’est ainsi que les zoophytes, par leur

apparence, semblent de part et d’autre de cette fron-

tière et leur dénomination entretint longtemps l’ambi-

guïté. En 1801, Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)

rappelait ce débat, qui a perduré, par un commentaire

tranché :

« La connaissance de ces animalcules et la

considération des masses3 ordinairement

rameuses et dendroïdes qui leur servent de

réceptacle et d’habitation, fi rent ensuite don-

ner à ces mêmes masses le nom de zoophytes,

qui veut dire animaux-plantes, comme si les

objets dont il s’agit participaient de la nature

de l’animal et de celle de la plante. On a même

prétendu, dans des ouvrages très modernes,

que les polypiers rameux croissaient par

intussusception4 , en sorte que le tronc et les

branches étaient de véritables végétations et

leurs auteurs ont donné le nom de fl eur-animal

au polype même qui habite chaque cellule de

ces polypiers. Mais cette opinion est une erreur

évidente. Il n’y a dans le polypier le plus rami-

fi é rien qui tienne de la nature d’un végétal ; si

l’on en excepte l’apparence ou la confi guration

extérieure. Tout y est animal ou production

animale. Chaque polype est un être vivant,

doué du mouvement volontaire et muni d’un

canal intestinal, aucun végétal connu n’off re

rien de semblable. »5

Qu’en est-il de la parole ? Elle n’est présente que chez

l’homme au terme d’une échelle de la complexité des

façons de communiquer.

« S’étant ainsi répandu presque partout, et

ayant pu se multiplier considérablement, ses

besoins s’accrurent progressivement par suite

de ses relations avec ses semblables, et se

trouvèrent infi niment diversifi és. Or, ceux des

animaux qui jouissent comme lui des facultés

d’intelligence, mais dans des degrés fort infé-

rieurs, n’ayant qu’un petit nombre de besoins

comparativement aux siens, n’ont aussi qu’un

très petit nombre d’idées ; et, pour communi-

quer entre eux, quelques signes leur suffi sent

entièrement. Il en est bien autrement à l’égard

de l’homme ; car ses besoins s’étant infi niment

accrus et diversifi és, et le forçant à multiplier

et à varier proportionnellement ses idées, il fut

obligé d’employer des moyens plus compliqués

pour communiquer sa pensée à ses semblables.

De simples signes ne lui suffi rent plus. Il lui

fallut non seulement varier les sons de sa voix,

mais en outre les articuler ; et selon le déve-

loppement particulier de l’état intellectuel de

chaque peuple, les sons articulés, destinés à

transmettre les idées, reçurent une complica-

tion plus ou moins grande. La faculté de for-

mer des sons articulés, qui, par convention,

expriment des idées, constitue donc celle de la

parole que l’homme seul a pu se procurer ; et la

nature des conventions admises, pour attribuer

à ces sons articulés des idées usuelles, constitue

aussi les diverses langues dont il fait usage. »6

Retenons donc que les débats naturalistes et philo-

sophiques du XVIIIe et du début du XIXe siècles ont

délimité les deux règnes. La distinction établie pou-

vait porter sur un très large ensemble de caractères, la

communication apparaissant alors comme l’apanage

des animaux et la parole comme celui de l’homme.

2 J.B. Lamarck, Mémoires de physique et d’histoire naturelle, établis sur les bases de raisonnement indépendantes de toute théorie ; avec

l’explication de nouvelles considérations sur la cause générale des dissolutions ; sur la matière de feu ; sur la couleur des corps ; sur la

formation des composés ; sur l’origine des minéraux, et sur l’organisation des corps vivants, lus à la première classe de l’Institut national

dans ses séances ordinaires, suivis de Discours prononcé à la Société Philomatique le 23 fl oréal an V, 1797, p. 12.

3 Masse : Groupe d’organismes

4 Intussusception : Pour les auteurs de l’époque, mode d’accroissement par pénétration des éléments nutritifs au sein des êtres organisés.

5 J.B. Lamarck, Système des Animaux sans vertèbres, ou Tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux ; présentant

leurs caractères essentiels et leur distribution d’après les considérations de leurs rapports naturels et de leur organisation, et suivant

l’arrangement établi dans les galeries du Muséum d’Histoire naturelle, parmi leurs dépouilles conservées ; précédé du Discours d’ouver-

ture de l’an VIII de la République, Paris, Deterville, 1801, pp. 366-367.

6 J.-B. Lamarck, Système analytique des connaissances positives de l’homme, restreintes à celles qui proviennent directement ou indirec-

tement de l’observation, Paris, Chez l’Auteur et Belin 1820, pp. 151-152.

6

De la cellule à la molécule : une

nouvelle unité du vivant

Si nous venons de souligner que les végétaux sont défi -

nitivement distingués des animaux au début du XIXe

siècle, qu’en est-il de l’unité du monde vivant ? C’est

l’étude microscopique et moléculaire des organismes

qui la révèlera.

L’invention du microscope au XVII

e siècle n’a pas

entraîné automatiquement la découverte et la

conception d’une structure élémentaire microscopique

universelle du vivant. Les débats eff ectifs sur ce

problème ne datent en eff et que du premier tiers du

XIXe siècle. Ils concernent alors autant le végétal que

l’animal. Il est bien connu que la première théorie

cellulaire est due aux travaux complémentaires d’un

botaniste et d’un physiologiste. En eff et, le botaniste

allemand Mathias Schleiden (1804-1881) note que

les végétaux sont constitués de cellules structurées

autour d’un noyau, alors appelé le cytoblaste. Cette

idée est reprise par eodor Schwann (1810-1882) qui,

en 1839, l’étend aux animaux après de nombreuses

observations. Nous assistons donc ici à un phénomène

de généralisation d’un concept qui tend à montrer

l’unité du monde vivant.

La théorie cellulaire est révisée dans la première

moitié des années 1850, en ce qui concerne les

modalités de la formation des cellules. Il est alors établi

indépendamment par Robert Remak (1815-1865) et

Rudolf Virchow (1821-1902) que toute cellule se forme

par la division d’une cellule préexistante. Un peu

plus tard, au tournant des années 1870, l’observation

microscopique devenant plus précise, les divisions

cellulaires sont décrites chez les végétaux, puis chez

les animaux, le processus de partage des chromosomes

s’avérant remarquable de constance et d’universalité.

Au cours du XIXe siècle, la cellule s’est donc imposée

comme une structure universelle unifi ant la

compréhension du monde vivant.

Dans ce contexte, le protoplasme, la matière consti-

tuant les cellules, attire l’attention des physiologistes.

Il est ainsi au cœur des Leçons sur les phénomènes de

la vie communs aux végétaux et aux animaux données

par Claude Bernard (1813-1878) au Muséum d’His-

toire naturelle entre 1872 et 1874. Dès la deuxième

leçon, Bernard distingue trois formes de vie, mais il

ne sépare aucunement les animaux et les végétaux, au

contraire, car son but est de préciser ce qui est physio-

logiquement commun à l’ensemble du monde vivant.

Il propose donc de distinguer « trois formes de vie » :

« 1° la vie latente ; vie non manifestée.

2° La vie oscillante ; vie à manifestations

variables et dépendantes du milieu extérieur.

3° La vie constante ; vie à manifestations libres

et indépendantes du milieu extérieur. »7

La première forme de vie peut concerner aussi bien

les graines que certains invertébrés et la deuxième la

plupart des animaux, ainsi que les végétaux. La troi-

sième, en revanche, ne considère que les oiseaux et les

mammifères.

L’ensemble des leçons tend à délivrer une explication

du vivant à l’échelle du protoplasme, matière que

Bernard désigne comme le constituant fondamental

des cellules, dans lequel réside l’activité vitale.

« Le protoplasme seul vit ou végète, travaille,

fabrique des produits, se désorganise et se

régénère incessamment : il est actif en tant que

substance et non en tant que forme ou fi gure. »

« Le phénomène fondamental de la création

organique consiste dans la formation de cette

substance, dans la synthèse chimique par

laquelle cette matière se constitue au moyen

des matériaux du monde extérieur. »8

Ce sont des diff érences de constitution du protoplasme

qui permettront au physiologiste d’expliquer les diff é-

rences entre les phénomènes respectivement caracté-

ristiques des animaux et des végétaux. Bernard décrit

longuement un protoplasme vert ou chlorophyllien. Il

affi rme qu’il y a du protoplasme vert et du protoplasme

blanc, chez les animaux, comme chez les végétaux. Les

deux protoplasmes ont, selon lui, des comportements

chimiques distincts.

Les travaux de Bernard ne sont qu’un exemple parmi

les très nombreux et très signifi catifs eff orts d’une

physiologie qui tend vers une chimie biologique,

domaine qui évoluera en biochimie. Cette dernière

sera également une discipline unifi catrice du vivant,

tout en possédant les moyens de révéler et d’expliquer

des phénomènes spécifi ques.

Les développements de la génétique au début du XXe

siècle vont dans ce même sens de la construction d’une

unité des phénomènes fondamentaux du vivant. Les

travaux de Gregor Mendel (1822-1884) (publiés en

1865, ils passent inaperçus pendant 35 ans et seront

redécouverts en 1900) portaient, comme cela est bien

connu, sur le petit pois. De Vries, Correns et Tchermak

qui les révèlent travaillaient eux aussi sur des végétaux

et ce fut l’œuvre de biologistes tels que Bateson ou

7 C. Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et végétaux, Baillère, Paris, 1878, p. 67.

8 Ibid., pp.202-203.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

1

/

58

100%