Chroniques d`économie politique - Espace Culture

Pour le lecteur peu habitué aux « subtilités » de la science

économique, il est de coutume en économie de distinguer

la microéconomie de la macroéconomie. Cette distinction

repose, de prime abord, sur le niveau d’analyse retenu par

chacune des deux disciplines, la microéconomie se préoccu-

pant des phénomènes concernant des entités économiques

singulières (entreprise, ménage, marché) quand la macro-

économie s’intéresse à la dynamique du système économique

pris dans son ensemble.

Mais cette simple différence d’échelle de l’analyse a éga-

lement de profondes implications, trop souvent oubliées,

quant à la nature même de l’analyse. Dès lors que l’on se situe

au niveau microéconomique, il est normal de se concentrer

sur des dimensions comportementales, comme la rationalité d’un

acteur plongé dans un environnement donné (la fameuse

clause selon laquelle « toutes choses doivent rester égales

par ailleurs » tient), les décisions que cet acteur prendra...

Quand on se situe au niveau macroéconomique, il n’est plus

question de traiter du « comportement » à proprement parler,

ou des « décisions » d’un système. Ce qui importe, c’est la

confrontation des décisions des acteurs dans un environ-

nement où les choses ne sont plus égales par ailleurs. Trop

d’économistes, obnubilés par les questions d’optimalité

associées à l’univers microéconomique de la prise de décision

sous contrainte, oublient cette nécessaire suspension de

la clause ceteris paribus quand ils en viennent à parler de

macroéconomie. Or, ce qui confère à la macroéconomie son

autonomie, son existence propre, c’est bien le fait qu’elle ne

se réduise pas à une agrégation des différentes microécono-

mies. Celui qui a le mieux mis en évidence que le tout ne

se résumait pas à la somme des parties dès les années 1930,

à savoir John Maynard Keynes, est aussi celui qui a le plus

sûrement établi une macroéconomie pleinement ouverte à

des effets de composition, à des paradoxes spécifiquement

macroéconomiques. Ce qui est valable au niveau d’un acteur

isolé ne l’est plus nécessairement quand on passe au niveau

macroéconomique de l’ensemble des acteurs, et les choses

peuvent même tout bonnement s’inverser. L’oublier, c’est

se condamner à retourner dans un univers pré-keynésien

dont on sait qu’il était plutôt mal agencé pour traiter des

problèmes d’une économie en dépression. À l’heure où la

conjoncture économique sonne comme l’écho inquiétant de

la Grande Dépression des années 1930, il peut être oppor-

tun de se remémorer quelques recettes macroéconomiques

de bonne conduite en cas de crise, recettes basées sur une

solide distinction entre les conclusions valables au niveau

microéconomique et celles valables au niveau macroécono-

mique.

L’épargne, entre vertu privée et vice public

Le premier exemple de décalage entre les niveaux micro et

macro tient au caractère souhaitable de l’épargne. S’il est

souvent mis en avant que l’épargne est une vertu pour un

ménage particulier, parce que cela dénote une forme de pru-

dence dans la gestion des affaires du foyer, la recherche de

la frugalité, quand elle est généralisée au niveau du système

économique, engendre une dynamique macroéconomique

beaucoup plus questionnable. L’épargne n’est qu’un refus de

dépenser aujourd’hui, qui ne s’accompagne d’aucun enga-

gement à dépenser plus demain. En cela, une société dont

les membres seraient contaminés par un désir d’épargner

davantage verrait son activité économique ralentir, faute

de débouchés offerts aux productions nationales (avec, au

bout du compte, une épargne globale qui pourrait même

se mettre à baisser). Inversement, une société touchée par

une fièvre de « désépargne », c’est-à-dire d’endettement, se

verrait stimulée dans sa croissance économique.

Les États-Unis (mais aussi l’Espagne ou l’Irlande des années

2000) ont constitué un exemple extrême d’une croissance

économique tirée par la baisse du taux d’épargne et l’envolée

du crédit, avant que la bulle de l’endettement n’éclate, à

partir de 2007. Malgré sa condamnation morale dans la

sphère privée, le goût de la dépense est donc un puis-

sant levier de croissance au niveau macroéconomique, et

cela d’autant plus quand existent des effets d’imitation qui

déversent en cascade les normes de consommation, petit à

petit des ultra-riches aux aisés, puis aux classes moyennes et

populaires. En quelque sorte, sur la voie de la prospérité éco-

nomique, le chemin du paradis est pavé de mauvaises inten-

tions (la dépense), quand les bonnes intentions (l’épargne)

conduisent tout droit à l’enfer (la dépression économique).

En particulier en cas de crise économique, une vague de

désendettement désiré par les ménages pourra se traduire

par une dépression prolongée, surtout si personne n’accepte

de s’endetter en lieu et place des ménages... Or, c’est juste-

L’État n’est pas un « bon père de famille »

Maître de conférences en économie, Université

du Littoral Côte d’Opale, TVES

Par Thomas DALLERY

Si cette sentence fait oce de titre, c’est parce qu’elle résume ce qui pourrait être tenu comme le message essentiel

d’une bonne macroéconomie.

14

chroniques d'économie politique coordonnées par Richard Sobel / LNA#63 LNA#63 / chroniques d'économie politique coordonnées par Richard Sobel

ment l’une des fonctions essentielles de l’État que d’accepter

une dégradation de ses comptes lorsque l’économie privée

se grippe, et c’est même l’accroissement du déficit public qui

permettra le désendettement du secteur privé.

Vouloir réduire le décit public a toutes les chances

de l’aggraver

On en arrive ainsi au deuxième exemple de paradoxe micro/

macro. S’il est parfaitement normal d’attendre d’un ménage

qu’il exhibe une situation financière saine, un État n’est pas

un acteur microéconomique et, à ce titre, il n’est pas soumis

aux mêmes règles de bon sens. En particulier, un ménage

isolé a toutes les chances de réussir à se désendetter en se serrant

la ceinture, lorsque les autres maintiennent leur comporte-

ment inchangé. Il n’en va pas de même d’un État. De par

son poids économique, et surtout de par les effets multi-

plicateurs de ces actions, un État qui déciderait de couper

dans ses dépenses et d’augmenter les impôts pour essayer

de résorber son déficit public provoquerait une récession

économique potentiellement si marquée qu’elle aboutirait

à une dégradation des comptes publics, sous l’effet conju-

gué d’une remontée mécanique des dépenses liées à la

crise (indemnités chômage notamment) et d’une diminu-

tion tout aussi mécanique des recettes fiscales (ex : moins

de TVA rentre dans les caisses de l’État s’il y a moins de

consommation).

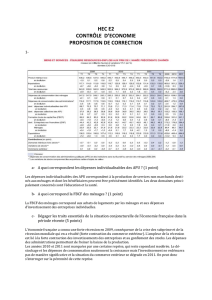

Après une période relativement courte durant laquelle les

gouvernements ont exhumé quelques vieilles recettes de

relance keynésiennes, ils ont presque unanimement fixé

comme nouvelle priorité le redressement des comptes

publics (depuis 2010). Les plans d’austérité, d’abord admi-

nistrés aux pays les plus fragiles de la zone euro (Grèce,

Irlande, Portugal, Espagne), se sont ensuite généralisés

aux États du cœur de l’Europe (France, Allemagne,

Italie, Royaume-Uni). Or, au-delà des degrés variés de baisse

de dépenses et d’augmentation d’impôts selon les pays,

le point commun de ces plans est qu’ils pêchent à chaque

fois par excès d’optimisme, ou par refoulement de la pensée

keynésienne. En effet, les prévisions de croissance qui sous-

tendent la réussite de ces politiques de rigueur sont à chaque

fois surestimées, puisque ces prévisions sont basées sur des

multiplicateurs keynésiens eux-mêmes sous-estimés, ce qui

génère une non-prise en compte des effets récessifs des plans

de rigueur. Devant les révisions successives (à la baisse) des

prévisions de croissance, et donc des déficits publics (à la

hausse), le Fonds Monétaire International a récemment fait

son mea culpa, en concédant qu’il avait mal pris en compte

les effets multiplicateurs des plans de rigueur sur la croissance

(et les déficits) dans ses études.

L’enjeu de cette concession du FMI (tournant historique

durable ou simple feu follet) est bien crucial, notamment en

Europe. Le FMI est en effet partie prenante de la Troïka

(avec la BCE et la Commission européenne) qui a poussé à

l’adoption des plans d’austérité dans les pays en difficulté,

et les plans ont été d’autant plus sévères que ces coupes dans

les dépenses publiques avaient été anticipées comme n’ayant

que peu d’effets sur la croissance et l’emploi. La redécouverte

qu’a permis la crise – l’État est un acteur macroéconomique,

et la réduction de son déficit public a des effets sur le sys-

tème économique, là où l’action d’un individu isolé n’aurait

guère d’impact – n’a pas été obtenue sans frais. Certes, le

FMI a fait amende honorable, mais les Grecs, les Espagnols,

les Italiens... ont eu à subir les ravages des politiques

d’austérité, sans que celles-ci aient atteint leur objectif (redres-

ser les comptes publics). L’oubli de la macroéconomie, et

notamment de la macroéconomie keynésienne, a mené à

adopter des politiques économiques aussi cruelles qu’inutiles,

ouvrant ainsi la voie à une décomposition sociale favorisée

par des États européens se comportant en bien piètres pères

de famille pour leurs citoyens...

chroniques d'économie politique coordonnées par Richard Sobel / LNA#63

15

1

/

2

100%