Projet d`intervention communautaire pour la lutte au cancer du sein

6

RÉGIE RÉGIONALE

DÉ LA SANTÉ ET DES

SERVICES SOCIAUX

DE QUÉBEC

DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Projet d'intervention communautaire

pour la lutte au cancer du sein

dans le territoire du CLSC Orléans

Rapport de l'évaluation de l'implantation

Louise Moreault

Claude Gagnon

Céline Lepage

Direction de la santé publique

Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec

Novembre 2000

e

INSPQ.Montréal

. .

, ,

\mm

SANTÉCOM

Vous pouvez vous procurer ce rapport au coût de 5,00 $ incluant la

TPS et les frais postaux en faisant parvenir votre chèque au :

Centre de documentation

Direction de la santé publique de Québec

2400, d'Estimauville

Beauport (Québec) G1E 7G9

Téléphone : (418) 666-7000 poste 217

Télécopieur : (418) 666-2776

Courrier électronique : sbelanqer@csDQ.qc.ca

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 2000

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 2000

ISBN : 2-89496-161-8

Citation suggérée :

Moreault, L., Gagnon, C., Lepage, C. (2000). Projet d'intervention

communautaire pour la lutte au cancer du sein dans le territoire du

CLSC Orléans : rapport de l'évaluation de l'implantation, Direction de

la santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux

de Québec, 34 p.

Cette publication a été versée dans la banque SANTÉCOM.

RÉGIE RÉGIONALE

DE LA SANTÉ ET DES

SERVICES SOCIAUX

DE QUEBEC

DIRECTION!

DE

LA

SANTÉ PUBLIQUE

Institut national

de

santé publique,

du

Québec

4835,

avenue Christophe-Colomb, bureau 200

Montréal

(Québec)

H2J3G8

Tél.:

(514)

597-0606

Projet d'intervention communautaire

pour la lutte au cancer du sein

dans le territoire du CLSC Orléans

Rapport de l'évaluation de l'implantation

Louise Moreault

Claude Gagnon

Céline Lepage

Direction de la santé publique

Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec

Novembre 2000

RÉSUMÉ

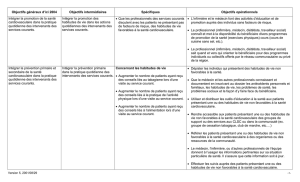

Le projet d'intervention communautaire pour la lutte au cancer du sein dans

le territoire du CLSC Orléans est un projet issu de la communauté qui

consiste à sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage du cancer du

sein. Plus spécifiquement, les objectifs du projet visent l'amélioration des

connaissances des femmes sur le cancer du sein et la mise en place

d'interventions les incitant à adhérer au Programme québécois DE DÉPISTAGE

DU CANCER DU SEIN.

Une évaluation a été réalisée afin d'analyser l'implantation de ce projet de

mobilisation communautaire. Cette évaluation comporte trois objectifs. Le

premier consiste à mesurer les écarts entre la clientèle visée et celle

rejointe. Le deuxième veut vérifier si les activités et les modalités de

fonctionnement réalisées correspondent à celles prévues. Le troisième tente

d'identifier les conditions facilitantes et les principales difficultés rencontrées.

Il ressort des résultats que la stratégie de mobilisation communautaire a été

appliquée avec succès. Elle a permis la mise en commun de ressources, la

coordination d'actions complémentaires sur le terrain et semble avoir

contribué à une prise de conscience plus intense du problème de santé que

représente le cancer du sein.

Les résultats concernant la clientèle montrent que plusieurs femmes ont été

rejointes, en particulier celles de 50 à 69 ans, groupe d'âge spécialement

visé par le projet et par le Programme québécois DE DÉPISTAGE DU CANCER DU

SEIN.

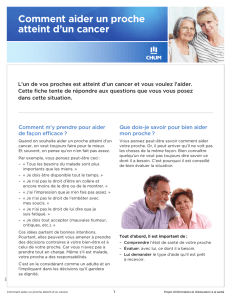

L'analyse des résultats portant sur les activités et les modalités de

fonctionnement met en lumière l'importance de réaliser différentes

interventions pour rejoindre le plus de femmes possibles. Ainsi, les

rencontres animées, les cafés-rencontres, les dîners-causeries, les kiosques

en grande surface et les « mini-kiosques » ont représenté des moyens variés

et complémentaires. Parallèlement, des activités promotionnelles ont servi à

annoncer la tenue de ces activités.

L'évaluation a finalement permis de distinguer quelques conditions

facilitantes et certaines difficultés rencontrées. Du côté des conditions de

succès, il convient de signaler, entre autres, l'intégration de cliniques de

sensibilisation existantes au CLSC, la souplesse dans la gestion et le mode

de fonctionnement et l'implication de gestionnaires dès le début du projet.

En revanche, la connotation négative du terme « cancer » au moment du

recrutement, le roulement des partenaires, plus particulièrement des

médecins du CLSC et les délais dans l'attribution du budget se sont avérés

des embûches dont il faudrait tenir compte advenant la reprise du projet

ailleurs ou dans d'autres contextes.

PROJET D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE POUR LA LUTTE AU CANCER DU SEIN DANS LE TERRITOIRE DU CLSC ORLÉANS - NOVEMBRE 2000 I

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement les partenaires du projet

de mobilisation qui ont participé activement au comité de gestion. Il s'agit de

mesdames Johanne Vézina et Claire Benjamin, infirmières au CLSC Orléans,

madame Pauline Bergeron, chef de programme en soins infirmiers au CLSC,

mesdames Simone Bérubé du Comité Beauport Ville en santé et

Marie-Thérèse Mercier des Filles d'Isabelle de la Côte de Beaupré,

animatrices ainsi que mesdames Louise Côté et France Dupont, médecins au

CLSC Orléans.

Nous sommes aussi reconnaissants envers les coordonnatrices du CLSC qui

se sont impliquées au moment du démarrage du projet : madame

Andrée Gauthier, madame Marielle Lavallée et madame Linda Gorman. De

plus, nous voulons souligner l'implication récente de deux nouvelles

collaboratrices du CLSC, mesdames Lisane Boisvert, organisatrice

communautaire et Odette Nicole, médecin.

Nous remercions enfin madame Dany Laverdière pour le traitement

informatique des données et madame Hélène Girard qui a réalisé

minutieusement le travail d'édition de ce rapport.

PROJET D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE POUR LA LUTTE AU CANCER DU SEIN DANS LE TERRITOIRE DU CLSC ORLÉANS - NOVEMBRE 2000 iii

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

1

/

43

100%