JTA 1998 : Malformations ORL et surdité neurosensorielles

Malformations ORL et surdité neurosensorielles

M. Garabedian , F Denoyelle et V. Roger

Introduction

L’incidence de la surdité congénitale profonde se situe entre 1/800 et 1/1000.Il existe des relations étroites

entre malformations de la face et du cou et surdités. Ces malformations peuvent concerner l’oreille

elle-même ou d’autres structures cervico-faciales qui seront envisagées successivement.

malformations concernant l’oreille

A la naissance seules peuvent être visibles les malformations concernant l’oreille externe. Leur incidence est

estimée à 1 sur environ 10 000 naissances. Les formes bilatérales représentent environ 20 % des cas. Ces

malformations sont appelées aplasies majeures. Les aplasies mineures (malformations ossiculaires) peuvent

parfois être associées à de petites déformations de l’oreille externe (défaut de plicature du pavillon, sténose

du conduit auditif externe).

Diagnostic : le diagnostic prénatal peut être possible sur une échographie tridimensionnelle mais n’est

pratiquement jamais possible sur une échographie bidimensionnelle.

A la naissance, le diagnostic est évident et l’examen clinique recherchera une atteinte contro-latérale et

comportera un examen cervico-facial complet portant notamment sur le développement de la mandibule et

sur la fonction du nerf facial.

La démarche initiale aura 3 buts essentiels :

. apprécier le niveau auditif global et l’éventuelle nécessité d’un appareillage auditif,

. recherche de malformations associées,

. recherche d’une étiologie

Niveau auditif : une aplasie majeure avec absence de conduit entraîne une surdité de transmission de 60 à

70dB qui peut être aggravée dans environ 5 % des cas par une atteinte associée de l’oreille interne.

Dans les formes unilatérales le bilan sera surtout orienté vers l’oreille contro-latérale apparemment saine. En

effet, il existe une aplasie mineure contro-latérale dans environ 5 % des cas. Ce bilan comportera donc la

pratique d’oto-émissions acoustiques sur l’oreille saine qui nécessiteront généralement une confirmation par

potentiels évoqués auditifs.

1/8

Dans les formes bilatérales, les oto-émissions acoustiques ne sont pas réalisables et les potentiels évoqués

auditifs seront pratiqués au cours des trois premiers mois.

Dans tous les cas des tests subjectifs en champ libre doivent être effectués et dès que possible une

audiométrie au casque et au vibrateurs à oreilles séparées devra être réalisée (en général à partir de l’âge de

4 à 5 ans).

Recherche de malformations associées

Cette recherche doit être systématique car certaines malformations peuvent être relativement inapparentes

et/ou nécessiter des interventions chirurgicales.

L’atteinte la plus fréquente est constituée par l’hypoplasie mandibulaire très fréquente mais à des degrés

variables s’intégrant éventuellement dans un syndrome oto-mandibulaire. Le syndrome de Franceschetti

associe une aplasie majeure bilatérale, une hypoplasie des branches montantes de la mandibule et une

hypoplasie des deux malaires avec colobome palpébral et fente vélopalatine. Une paralysie faciale isolée

peut être associée de même qu’une paralysie du voile du palais. On recherche également un syndrome de

Goldenhar (atteinte bilatérale également comportant une aplasie majeure, une hypoplasie de mandibule, une

macrostomie, des anomalies vertébrales et diverses malformations oculaires notamment des dermoïdes

bulbaires). On peut également parfois retrouver des malformations rénales.

Le bilan complémentaire comportera donc un examen ophtalmologique, des radios de rachis cervical, une

échographie cardiaque et rénale.

Étiologie

Le plus souvent il n’existe pas d’étiologie évidente. On retrouve cependant une origine génétique dans

environ 10 % des cas (antécédents familiaux ou atteinte polymalformative). Les plus fréquents sont les

syndromes de Franceschetti, les syndromes branchio-oto-rénaux et les craniosténoses.

Des aberrations chromosomiques (Trisomies 18, 21, 22) peuvent également entraîner, entre autres, des

malformations de l’oreille externe. L’âge parental et la consanguinité ne semblent pas influer sur la survenue

d’une aplasie d’oreille. Certains agents tératogènes (Thalidomide, Vitamine A) ou viraux (Rubéole) peuvent

parfois être incriminés.

Au terme de ce bilan initial, il est le plus souvent nécessaire de rassurer la famille. En effet, d’une part le

risque de récurrence (à la fois pour la famille et pour l’enfant concerné) n’est que de 0,5 % en dehors des

syndromes polymalformatifs. D’autre part, la surdité n’est qu’unilatérale dans 70 à 80 % des cas. En outre,

lorsqu’il existe une surdité bilatérale, il s’agit dans l’immense majorité des cas d’une surdité de transmission

bilatérale dont le pronostic est excellent. En effet, l’aplasie majeure entraîne une surdité de transmission de

l’ordre de 60 à 70dB.

L’éventuelle aplasie mineure contro-latérale peut entraîner un déficit variant entre 30 et 50-60dB.

Ces surdités de transmission ne comportent pas de modification qualitative du message et leur appareillage

est moins difficile que celui des surdités de perception. Il sera effectué en conduction osseuse en cas

d’aplasie majeure bilatérale ou en conduction aérienne si l’un des conduits auditifs externes existe, à partir

de l’âge de 5 à 6 mois.

Cet appareillage sera associé à une prise en charge orthophonique débutée dès les premiers mois de vie

afin d’assurer la guidance parentale puis poursuivie par une véritable rééducation orthophonique.

2/8

L’appareillage et l’orthophonie permettent dans l’immense majorité des cas une scolarité normale en milieu

normo-entendant.

Le suivi ORL doit être extrêmement régulier.

Il doit en effet s’assurer de l’évolution de l’oreille saine : bouchon de cérumen, otite aiguë à répétition ou otite

séro-muqueuse peuvent menacer l’audition contro-latérale et nécessiter une prise en charge spécifique

énergique.

Principes du traitement ultérieur

En cas d’aplasie majeure unilatérale isolée :

le geste fonctionnel sur l’oreille malformée n’est généralement pas proposé car les résultats sont plutôt

décevants (audition sub-normale dans seulement 30 à 40 % des cas) et il existe des risques d’atteinte du

nerf facial, d’otorrhée du néo-conduit pouvant perturber la qualité de la reconstruction esthétique. Cette

réparation du pavillon nécessite le plus souvent au moins deux temps opératoires avec confection d’un

néo-pavillon à partir de cartilage costal autologue.

En cas d’aplasie majeure bilatérale :

la chirurgie fonctionnelle peut-être proposée dans certains cas notamment si l’anatomie (vérifiée par

tomodensitométrie) est particulièrement favorable dans le but d’envisager la suppression des prothèses.

Cette chirurgie fonctionnelle peut être envisagée à partir de l’âge de 5 à 6 ans.

La chirurgie esthétique intervient à partir de l’âge de 7 à 8 ans.

En cas d’aplasie majeure associée à une aplasie mineure contro-latérale :

il faut parfois se contenter d’un geste sur le conduit auditif externe en cas de sténose permettant un

appareillage en voie aérienne de bonne qualité. La correction chirurgicale de la malformation ossiculaire peut

également comporter des risques vis-à-vis du nerf facial et des risques d’échec. Cette indication doit donc

être envisagée au cas par cas.

Enfin chez tous ces enfants, l’hypoplasie de la mandibule peut nécessiter une greffe costale d’allongement

ou plus récemment une distraction mandibulaire.

En conclusion

Les aplasies majeures de l’oreille nécessitent une prise en charge parfois multi-disciplinaire comportant en

général notamment plusieurs temps chirurgicaux. Il faut garder néanmoins à l’esprit et expliquer aux parents

dès la naissance que leur pronostic notamment en terme de communication est excellent.

Un bilan initial précis et une bonne planification des différentes étapes du traitement permettent à la famille et

à l’enfant de mieux accepter cette prise en charge.

3/8

Autres malformations d’oreille :

les enchondromes sont des appendices cutanéo-cartilagineuses situés dans la région pré-auriculaire. Ils

peuvent parfois d’intégrer dans le cadre des aplasies majeures mais sont le plus souvent isolés. Leur

présence doit faire vérifier au moins une fois l’audition pour éliminer une aplasie mineure bien rarement

retrouvée en fait.Il existe d’autres malformations du pavillon ne s’intégrant pas dans l’aplasie majeure citons

principalement l’oreille de faune et la malformation auriculaire retrouvée lors du syndrome de CHARGE avec

défaut de plicature de l’anthélix et absence de lobule.

L’oreille en cornet isolée sans anomalie des conduits auditifs externes représente en fait le premier stade de

l’aplasie majeure.

Enfin les oreilles décollées ne correspondent pas véritablement à une malformation mais à une particularité

anatomique ne correspondant pas aux standards de la beauté.

Les fistules pré-hélicéennes sont relativement fréquentes (environ 1/1000 naissances) et sont bilatérales

dans 35 % des cas. En l’absence d’autre malformation, elles sont exceptionnellement associées à une

aplasie mineure qu’il conviendra toutefois de rechercher. Elles peuvent cependant s’intégrer dans un

syndrome branchio-oto-rénal.

autres malformations cervico-faciales

Sans chercher à faire une liste très détaillée de toutes les malformations pouvant s’associer à une surdité, il

est important d’essayer de garder des grandes lignes directrices.

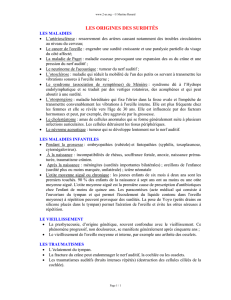

Aberrations chromosomiques

Rappelons pour les deux principales anomalies (Trisomie 21 et syndrome de Turner) l’association possible à

une surdité de perception mais également le risque accru de pathologie de l’oreille moyenne nécessitant un

suivi otologique régulier.

Craniosténose

Toutes les craniosténoses et notamment les syndromes de Crouzon et d’Apert peuvent être associées à une

surdité quelle soit de transmission, de perception ou mixte (le plus souvent).

Fentes faciales

Différents types de fente faciale de Tessier peuvent être accompagnés de surdité. Les fentes les plus

connues sont la numéro 6 (Franceschetti), la numéro 7 (syndrome oto-mandibulaire) et la numéro 8

(syndrome de Goldenhar).

Un bilan complémentaire à la recherche d’une surdité doit néanmoins être pratiqué dans les fentes médianes

et para-médianes.

Fentes vélopalatines

4/8

Les anomalies associées au cours des fentes labio-palatines sont présentes dans 10 à 35 % des cas.

Cependant 60 % des enfants porteurs d’une fente labio-vélopalatine sont porteurs d’une otite séro-muqueuse

d’évolution particulièrement rebelle nécessitant une prise en charge précoce (certains auteurs proposent la

mise en place d’aérateurs transtympaniques au même moment que la fermeture de la fente vélaire). Cette

prise en charge devra être longtemps poursuivie car le risque évolutif vers la rétraction tympanique et

éventuellement le cholestéatome est particulièrement élevé.

Les atteintes d’oreille interne sont plus rares et s’intègrent le plus souvent dans des syndromes

polymalformatifs.

Parmi ces syndromes, il faut citer le cas du Pierre Robin pouvant lui-même faire partie de syndromes

polymalformatifs plus importants où la surdité de perception n’est pas rare. On en rapproche le syndrome de

Di George.

Kystes et fistules cervico-faciaux

D’une manière générale les kystes et fistules de la ligne médiane ne s’accompagnent pas de surdité. Celle-ci

doit avant tout être recherchée en cas de kyste ou fistule de la deuxième fente branchiale (syndrome

branchio-oto-rénal).

6Imperforations choanales

On estime qu’environ 10 à 20 % des atrésies choanales s’intègrent dans un syndrome polymalformatif. Le

plus fréquent est le syndrome de CHARGE. Un bilan auditif doit être systématiquement effectué devant toute

atrésie choanale au même titre que la recherche d’autres anomalies malformatives associées.

Malformations intéressant les voies aériennes supérieures et/ou inférieures

Une surdité doit être essentiellement recherchée en cas d’atteinte de la ligne médiane dont les

manifestations ORL peuvent se traduire par un diastème, une sténose laryngée, une fistule oesotrachéale...

Ces anomalies peuvent s’intégrer dans une atteinte polymalformative de la ligne médiane (syndrome de

VACTERL, G syndrome). Dans ces cas un bilan auditif doit également être pratiqué.

surdites neurosensorielles

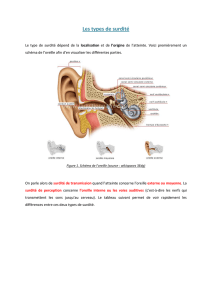

Les surdités neurosensorielles concernent deux enfants sur 1000 dans les pays industrialisés. Le déficit

auditif est congénital ou prélingual (1/1000) ou apparaît secondairement (1/1000). On estime qu’environ 40%

des surdités neuro-sensorielles sont d’origine génétique, alors que 25% sont de cause extrinsèque et 35% de

cause inconnue. La majorité (70%) des surdités de l’enfant est isolée (ou non syndromique), et une

malformation de l’oreille interne est rarement retrouvée. Environ 30% des surdités s’intègrent dans un

syndrome polymalformatif : plus de 300 syndromes avec surdité ont été décrits, et il parait particulièrement

important de demander un bilan audiophonologique devant tout syndrome polymalformatif.

Surdité non syndromiques associées a une malformation de l’oreille interne

20 à 25 % des surdités neurosensorielles isolées de l’enfant sont associées à une malformation de l’oreille

interne. La malformation ne peut pas être dépistée lors de l’échographie anténatale, et seul un scanner des

5/8

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%