L`Afrique subsaharienne face à la crise financière et

102 I Dounia N° 2

L’A

:

A N M

& H M M

L nancière internationale qui

s’e déclenchée sur le marché immo-

bilier américain s’e propagée à toutes

les régions du monde et les répercussions

en sont désareuses pour la croissance

économique, les inveissements et les

échanges extérieurs. Cette crise a ainsi

plongé l’économie mondiale dans une

phase de récession très prononcée.

Pour les pays africains, la crise -

nancière internationale, transformée en

crise économique par la suite, coni-

tue un sérieux coup de frein en ce sens

qu’elle s’e produite au moment où le

continent s’était engagé dans la voie de

l’amélioration de ses performances éco-

nomiques au regard des progrès signi-

catifs réalisés en matière de croissance

et de réduion des taux d’ination. À

titre illuratif, le taux de croissance

économique pour les pays de l’Afrique

subsaharienne situé à en s’e

établi à , en et les prévisions

nous informent que ce taux atteindra

en . Pour ces mêmes pays, le taux

d’ination e passé de , en

pour se situer à , en et il pour-

rait s’établir à , en . La surve-

nance de la crise a donc menacé toutes

ces performances et risque de réduire à

néant tous les progrès réalisés depuis le

début du millénaire et de compromettre

les perspeives d’atteinte des Objeifs

du millénaire pour le développement

(OMD) d’ici l’année .

Il s’e avéré que, dans la majorité des

pays africains, la crise nancière et éco-

nomique mondiale a sensiblement aec-

té le seeur réel en raison, entre autres,

FMI, erspeives de l’économie mondiale, septembre

.

Décembre 2009 l 103

de leur forte dépendance vis-à-vis des

recettes d’exportations conituées es-

sentiellement de produits de base à faible

valeur ajoutée et de la ruure déséqui-

librée de leurs échanges extérieurs. Le

seeur nancier africain, par contre, n’a

subi que de façon marginale les eets de

la crise en raison de la faible ouverture

du compte capital.

Le présent document se propose

d’analyser en premier lieu les éléments

à la base de la vulnérabilité du seeur

réel des économies africaines et essaie de

saisir les mécanismes de propagation de

la crise nancière internationale et mon-

diale sur ces économies. Une seion

mettra par la suite en lumière les dif-

férentes répercussions de la crise avant

qu’une autre propose un passage en re-

vue d’un certain nombre de mesures

prises par les pays africains pour faire

face à la crise. La conclusion propose

une comparaison de ces mesures avec

celles adoptées par les pays avancés.

I. PROTECTION DU SECTEUR FINANCIER

ET VULNÉRABILITÉ DU SECTEUR RÉEL

DES PAYS AFRICAINS

Dans la plupart des pays africains, le

seeur bancaire et celui des assurances

n’ont pas subi une contagion diree de

la crise. Les réglementations en vigueur

dans ces pays, en l’occurrence celles se

rapportant au contrôle des changes, au

dispositif prudentiel et au code des as-

surances, limitent le degré d’exposition

des initutions nancières aux risques

liés aux produits toxiques à l’origine de

Groupe Afrique francophone au FMI et à la Banque

mondiale, mpas de la crise nancière sur les pays du

groupe, Abidjan, décembre .

la crise. Les bilans des établissements de

crédit et des sociétés d’assurance indi-

quent qu’ils sont faiblement dépendants

de l’extérieur en termes d’emplois et de

ressources. Toutefois, ils entretiennent

des rapports avec des correspondants

étrangers, notamment européens et

américains dans le cadre des transac-

tions internationales (conrmation de

lettres de crédit et ouverture des lignes

de crédit, etc.). Ce n’e que la persis-

tance de la crise de liquidités et de solva-

bilité au Nord qui menacerait d’aeer

les opérations des banques africaines.

Aujourd’hui, cette menace semble plutôt

éloignée. Si la crise nancière mondiale

a relativement épargné les syèmes -

nanciers des pays africains, il n’en e

pas de même pour le seeur réel de ces

économies. Celui-ci présente un certain

nombre de fragilités.

I. . Struure et contenu

des échanges extérieurs

Les exportations des pays africains

reent globalement dominées par un

nombre limité de produits de base à

faible valeur ajoutée et, dans certains

cas, un seul produit intervient à plus de

dans l’ensemble des recettes d’ex-

portations. C’e le cas de la RDC dont

les produits miniers représentent plus

de des recettes d’exportations et la

part du seeur minier dans le pays se si-

tue à plus ou moins . Dans la Zone

CEMAC (Communauté Économique

et Monétaire de l’Afrique Centrale), le

pétrole brut et le bois représentent res-

peivement et , des ventes ex-

térieures en et dans la zone UE-

MOA (Union Économique Monétaire

de l’Afrique de l’Oue), plus de des

exportations se concentrent sur le pé-

L’Afrique subsaharienne face à la crise financière et économique mondiale

104 I Dounia N° 2

trole brut, l’or, le cacao et le coton. Les

seeurs minier et agricole représentent

plus de des recettes d’exportation à

Madagascar et aux Comores.

Ainsi, il e évident que les sec-

teurs tournés vers les exportations ou

en dépendant direement jouent un

rôle important dans la croissance des

économies africaines et procurent aux

États une part importante des recettes

budgétaires. À ce titre, une chute des

cours des produits de base associée

à une baisse draique de la demande

mondiale de ces produits e censée

avoir inévitablement des implications.

La contraion des exportations e de

nature à tarir les ressources publiques

de la majorité des pays africains domi-

nées par les droits sur le commerce ex-

térieur appliqués sur un certain nombre

de produits de base.

Groupe Afrique francophone au FMI et à la Banque

mondiale, op. cit.

ources : anques centrales, , .

André Nyembwe Musungaie & Honoré Mbantshi Mingashanga

I. . Importance de l’aide publique

au développement et faiblesse

des ressources publiques

L’analyse des comptes extérieurs de

la majorité des pays africains laisse appa-

raître l’importance des transferts publics

sous forme d’aide publique au développe-

ment en provenance des pays avancés. Ces

ux contribuent énormément à combler

les déséquilibres extérieurs et à renforcer

les réserves de change des banques cen-

trales. Ils viennent également en appui aux

nances publiques. Ainsi, les contraintes

de liquidités et les baisses de revenus qui

résulteraient de la crise nancière dans les

pays d’origine de ces ux nanciers pour-

raient se traduire par une contraion des

entrées de capitaux étrangers dans les pays

africains. Par ailleurs, les besoins en dé-

penses supplémentaires pour lutter contre

la crise auraient du mal à être rencontrés

avec des ressources internes.

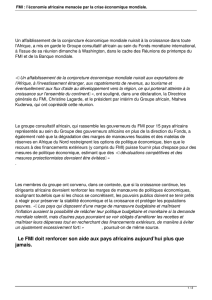

Au regard du tableau , ci-contre, il

e logique de penser qu’une éventuelle

Tableau 1

Structure des exportations de quelques pays africains

Décembre 2009 l 105

ource : , omité d’aide au développement, .

L’Afrique subsaharienne face à la crise financière et économique mondiale

diminution des ux d’APD aura un eet

négatif sur ces économies fragilisées qui

dépendent subantiellement de cette as-

siance. Il faut aussi noter que le solde

budgétaire dans les pays de l’Afrique

subsaharienne e sensiblement in-

uencé par les montants de ces aides.

À titre comparatif, le solde budgétaire

dons compris rapporté au PIB s’e si-

tué à , , , et , respeivement

en , et alors que le solde

budgétaire hors dons n’a représenté res-

peivement que , , - , et , au

cours de la même période (tableau ).

Il ressort du tableau que les dons en

provenance des pays avancés contribuent

largement aux nances publiques des

pays africains et déterminent la position

du solde budgétaire.

I. . Importance des transferts

des migrants

Les transferts de fonds des migrants

en direion de l’Afrique conituent un

véritable support pour la survie de nom-

breuses familles. Une grande partie de

ces fonds nance la consommation des

ménages et conitue par ailleurs l’un

des poes importants d’entrée de de-

vises pour certains pays. Une récession

dans les pays développés e de nature à

amenuiser le volume de ces fonds dans

la mesure où les pertes d’emploi dans les

Tableau 2

Montants nets versés aux pays de la CEEAC au titre de l’APD entre 2002 et 2007

(en millions de dollars américains)

Tableau 3

Évolution du solde budgétaire avec et hors dons dans les pays de l’Afrique subsaharienne

(en % du PIB)

ource : .

106 I Dounia N° 2

André Nyembwe Musungaie & Honoré Mbantshi Mingashanga

pays développés concerneraient en pre-

mier lieu les emplois non ou moins qua-

liés, traditionnellement occupés par les

immigrés. Rapportés au PIB, les envois

de fonds en se sont situés à

aux Comores, , au Cap-Vert, ,

à Maurice, , en Guinée-Bissau,

au Togo, au Sénégal et plus ou moins

, au Mali, au Bénin et à Djibouti.

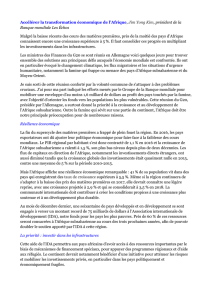

I. . Importance des inveissements

dires étrangers (IDE)

Comme l’attee le tableau , les éco-

nomies africaines ont connu au cours de

ces dernières années des aux considé-

rables de capitaux au titre des inveis-

sements dires étrangers et leurs éco-

nomies en dépendent largement. Ces

inveissements ont été principalement

orientés vers l’exploitation minière en

raison du niveau relativement élevé des

cours de ces produits durant ces dernières

années. Les pays exportateurs ont parti-

culièrement attiré ces IDE. Le seeur

des télécommunications a aussi bénécié

d’inveissements étrangers importants,

surtout dans la téléphonie mobile. Il en

va de même du seeur bancaire ainsi

Groupe Afrique francophone au FMI et à la Banque

mondiale.

que de l’immobilier (en particulier à

Maurice). Il s’ensuit que l’eondrement

des cours des matières premières et de

l’énergie fossile e synonyme de baisse

de rentabilité des inveissements dans

le seeur minier. De même, un éventuel

assèchement de la liquidité et le resser-

rement des conditions de crédit résultant

d’une crise nancière internationale sont

de nature à exposer les inveisseurs à des

dicultés de mobilisation de ressources

pour le nancement de leurs projets.

II. INCIDENCES DE LA CRISE

SUR LES ÉCONOMIES AFRICAINES

Quand la crise nancière a éclaté, on

a pensé que les pays africains ne seraient

guère concernés en raison de leur inser-

tion limitée dans l’économie mondiale

et du faible niveau de développement de

leurs syèmes nanciers. On admettait

par contre qu’une récession pouvait avoir

des incidences ; elle n’e donc qu’une

simple éventualité. Depuis, on s’e

aperçu que la récession a gagné l’Afrique.

II.. Eets sur la croissance économique

La crise nancière mondiale a eu des

répercussions signicatives sur les sec-

Tableau 4

Flux d’investissements directs étrangers en Afrique

ources : , , .

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%