Le rapport de l`UNESCO sur

1

UNESCO

Anne Marie CHARTIER

Nicole GENEIX

LES PEDAGOGIES DE LA PETITE ENFANCE

Rapport pour l’UNESCO

Juin 2006

2

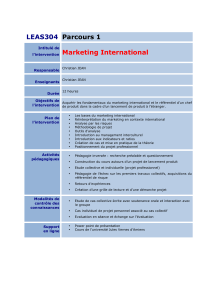

LES PÉDAGOGIES DE LA PETITE ENFANCE

1. CONSIDERATIONS LIMINAIRES : DEFINITIONS CONCEPTUELLES, LIMITES DU

CHAMP, METHODOLOGIE, SOURCES

1.1. Qu’entendre par « petite enfance » ?

1.2. À quelles conditions peut-on parler de pédagogie de la petite enfance ?

1.3. Les sources d’information et les questions de terminologie

2. ÉMERGENCE HISTORIQUE DES PÉDAGOGIES DE LA PETITE ENFANCE

2.1. Histoire de la famille et du sentiment de l’enfance avant le XXe siècle

2.2. Naissance des institutions d’accueil de la petite enfance en Europe

2.3. Les trois grandes modalités de prise en charge au cours du XIXe siècle et leur diffusion

2.4. Les questionnements des recherches historiques actuelles

3. LES PÉDAGOGIES DE LA PETITE ENFANCE AU XXe SIECLE

3.1. Les nouvelles théories de référence : psychanalyse, psychologie différentielle, psychologie

génétique.

3.2. Le modèle du Kindergarten en Allemagne et son évolution (RFA et RDA)

3.3. Le modèle de l’école maternelle et ses variantes : Italie, France, Belgique

3.4. Modes de garde, santé publique et encadrement des familles dans la France depuis 1945

4. QUESTIONS EN DÉBAT ET INNOVATIONS POUR LE XXIe SIÈCLE

4.1. L'implication des parents dans les structures de prise en charge de la petite enfance

4.2. Les modèles intégrés et l’invention de nouvelles professions. L’exemple de la Suède et du

Danemark

4.3. L’impact des différents modes de garde sur les 2-3 ans

4.4. Les pédagogies de la petite enfance face aux enfants à « besoins éducatifs particuliers »

4.5. La question des langues maternelles et cultures locales : l’exemple du Mexique et des

langues indigènes

4.6. Langues et cultures religieuses : pédagogie de la petite enfance et enseignement coranique,

l’exemple du Maroc

4.7. Les pédagogies de la petite enfance et la question des genres

Bibliographie indicative

3

1. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES : DÉFINITIONS CONCEPTUELLES,

LIMITES DU CHAMP, MÉTHODOLOGIE, SOURCES

1.1. Qu’entendre par « petite enfance » ?

L’expression « petite enfance » (Early Childhood) désigne dans les publications internationales la

période précédant l’âge de l’obligation scolaire, fixée selon les pays à 5 ans (Royaume Uni), 6 ans

(États-Unis, France, Italie, Allemagne) ou 7 ans (Suède, Pays-Bas). Selon les auteurs, ce qui est

désigné par « petite enfance » recouvre donc des acceptions variables, puisque les premiers

apprentissages scolaires (5-6-7 ans) sont tantôt inclus, tantôt exclus. S’agissant de caractériser des

pédagogies et non des politiques de la petite enfance, la différence est importante. Dans le premier

cas, les apprentissages cognitifs (lire, écrire, compter) sont au cœur des discussions, alors que dans

l’autre cas, ce sont plutôt des acquisitions qui les précèdent, liées à un développement social,

cognitif et affectif conçu de façon globale, ou « holiste », qui sont au centre des préoccupations

éducatives (UNESCO Petite Enfance, n°1, mars 2002).

Si la scolarisation indique la fin de la « petite enfance », quelle est la borne inférieure ? Le nouveau-

né, le bébé, le nourrisson sont-ils des « jeunes enfants » ? La « petite enfance » commence-t-elle à

la naissance ?avec le sevrage ou le passage à une alimentation mixte (entre 6 et 12 mois selon les

coutumes) ?avec la marche vers 12-14 mois ?l’acquisition de la propreté, entre 2 et 3 ans

(longtemps exigée pour entrer à l’école maternelle dans des pays comme la France et la Belgique) ?

Faut-il prendre en compte la maîtrise du langage (3 ans, s’il s’agit de communiquer avec un adulte

étranger à la famille, bien plus tôt s’il s’agit de comprendre un message parlé) ? La réponse donnée

par chaque pays dépend, d’une part des savoirs cumulés par les pratiques empiriques, les

connaissances médicales et les recherches des psychologues de l’enfance ; d’autre part des

règlements délimitant les âges d’admission et de fin de prise en charge dans les institutions

accueillant la petite enfance avant la scolarisation formelle. Ces deux séries de données ne se

recouvrent que partiellement. Les limites d’âge réglementaires ne sont d’ailleurs que des

indicateurs, car des enfants peuvent entrer à l’école élémentaire de façon anticipée ou tardive par

rapport à l’âge légal. Dans les pays musulmans, l’âge d’entrée dans l’école coranique était fixé au

plus tôt à quatre ans, âge qui continue de marquer l’entrée dans les structures préscolaires de ces

pays. Dans certains pays émergents, l’âge légal, aligné sur celui des pays développés, ne correspond

pas à l’âge réel de nombreux enfants, scolarisés plus tardivement pour de multiples raisons.

4

Cependant, comme les crèches, garderies, jardins d’enfants, hôpitaux, écoles, administrations des

pays de l’OCDE fonctionnent avec des âges frontières (Hurtig, 1980), les relations entre parents et

institutions sont liées à l’âge des enfants. Ce sont les institutions qui fixent les limites d’âge. À

l’intérieur de la « petite enfance », on peut distinguer selon le mode de garde existant en dehors de

la famille, deux ou trois étapes qui se recouvrent partiellement : 1. âge de la crèche ou des

nourrices, 2. âge du jardin d’enfant ou des garderies ou de l’école maternelle, 3. âge des premiers

apprentissages préscolaires (maternelle, Kindergarten) ou en début de scolarité. Dans certains pays,

les orientations politiques en cours visent une « éducation intégrée », cherchant à ne pas segmenter

entre plusieurs institutions la prise en charge des 0-7ans, qui relevaient traditionnellement de

spécialistes divers. Les uns sont centrés sur les soins et l’éveil psychologique des bébés (modèle de

la puéricultrice) ; d’autres sur le développement affectif et la socialisation des 2-5ans (modèle de la

jardinière d’enfant ou de l’éducatrice de jeunes enfants) ; d’autres enfin sur les acquisitions

cognitives préscolaires ou scolaires (modèle de l’institutrice d’école maternelle ou des classes

enfantines). Le curriculum de formation préconisé ou imposé permet de mieux connaître les

référents culturels et les différentes pratiques pédagogiques des professionnels de la petite enfance

dans les différents pays, selon qu’il relève d’écoles professionnelles sous la tutelle du ministère

employeur (Affaires sociales, Santé, Éducation) ou sous l’autorité de l’Université.

1.2 A quelle condition peut-on parler de « pédagogie » de la petite enfance ?

On peut parler de « pédagogie » dès qu’il y a un corps de savoirs et de valeurs, collectivement

assumé et transmis, concernant les soins et la prise en charge éducative des jeunes enfants, comme

c’est le cas dans toutes les sociétés traditionnelles (Malinowski 1927, Mead 1928, 1966).

Cependant, dans le cadre d’une étude internationale, constituée sur la base de publications, on

considérera qu’on peut parler de « pédagogie de la petite enfance», si - et seulement si - on trouve

une mise en forme discursive de pratiques collectives et instituées. Actuellement, du fait

d’organismes référents internationaux comme l’UNESCO, l’OCDE, l’OMS, mais aussi la Banque

Mondiale, qui appuient des programmes particuliers, cette formalisation est en quelque sorte

imposée de l’extérieur. La difficulté est de saisir quelles pratiques correspondent aux

recommandations, aux objectifs affichés, aux programmes publiés, aux institutions créées. Il existe

en effet des législations sans effet, sauf à satisfaire formellement aux injonctions des Nations Unies,

et d’autres encore trop récentes pour avoir produit des effets sensibles.

5

Deux exemples : Congo-Kinshasa, Sénégal

Le rapport UNESCO PEPE, Protection et éducation de la petite enfance en République du Congo

(Youdi, 2005) fait état de dispositifs législatifs généraux (Projet de code de protection de l’enfant,

organisation d’un Conseil national de l’enfant (2003), d’une législation sur la préscolarité

(circulaire sur règlement scolaire modèle des écoles maternelles en 1976 ; programme national de

l’enseignement maternel de 1997, inspection obligatoire 1997, etc.). Les statistiques

officielles montrent que ces dispositions réglementaires sont pour l’heure inopérantes : 1, 29% des

enfants de 3 à 5 ans sont inscrits en école maternelle, 87% de ces écoles sont privées à but lucratif et

plus de 60% sont situées à Kinshasa. Elles relèvent d’initiatives particulières, répondent à la

demande des milieux privilégiés urbains, ont pour modèle les écoles gardiennes belges ou

françaises. En revanche, sur les 306 zones de santé créées par le Ministère de la Santé Publique,

30% sont opérationnelles, avec un programme de vaccination des moins de 5 ans (12 millions

d’enfants) que le passé récent de guerres et de conflits armés rend d’autant plus urgente. On peut

dans ce cas parler d’une politique de la petite enfance ciblée sur la protection sanitaire, cherchant à

mobiliser les familles, mais pas d’une pédagogie de la petite enfance.

Au Sénégal, a été créé en 2001 un Ministère de la famille et de la petite enfance (Reyna, 2003, p.

64-64), qui a imaginé une institution nouvelle, « la case des tout-petits », intégrant des fonctions

ailleurs disjointes (sanitaire, nutritionnelle et éducative). Autour de chaque « case des tout-petits »,

d’âges mélangés, une équipe formée d’animateurs polyvalents doit assumer les prises en charge,

partagée avec la communauté (grands-mères, aides), grâce à une pédagogie fondée sur le jeu et des

ressources traditionnelles et modernes, incluant la religion, l’usage de la langue locale et une

initiation progressive au français (les écoles maternelles formelles, urbaines et payantes, ne

concernent que 2,7% des enfants). Le coût des cases (non financées par la Banque Mondiale qui

apporte par ailleurs son appui au programme), l’équipement en matériel didactique, la question des

salaires et de la formation des polyvalents, font que cette « pédagogie », explicitement décrite, n’a

pas - ou pas encore - produit des effets visibles. La « pédagogie de la petite enfance » de l’État

sénégalais n’est donc que potentielle.

On parlera de pédagogie de la petite enfance, dans ce rapport, quand on trouve à la fois :

- une politique de la petite enfance (législation ou réglementation pour cette classe d’âge,

budgétisation, contrôle des actions et des structures de prise en charge),

- un discours sur les fins et les moyens de cette politique, avec l’exposé de principes et de priorités

d’action, la mention de modèles référents (qu’ils soient théorico-scientifiques, sociaux, culturels,

religieux, ou référés à des fondateurs « grands pédagogues »),

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

1

/

78

100%