Sciences économiques et sociales, 1re ES, livre du professeur

Sous la direction de

Jean-Paul Lebel et Adeline Richet

Laurence Bénaïm

Carole Bernier

Céline Cravatte

Sarah Daubin

Daniel Didier

Stany Grelet

Laurent Le Guen

Alain Nabat

Françoise Rault

Philippe Watrelot

Professeurs de sciences

économiques et sociales

sciences

économiques

sociales

&

1

Sous la direction de

J.-P. LEBEL et A. RICHET

COLLECTION

re

ES

2

SOMMAIRE

Les grandes questions des économistes 3

La production dans l’entreprise 13

Marché et concurrence 24

Les limites du marché 35

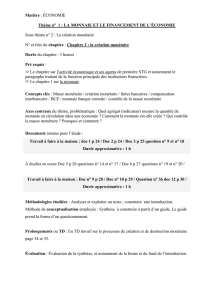

La monnaie et le financement 42

Le rôle économique des pouvoirs publics 54

Les politiques conjonctuelles 65

Introduction à la sociologie 77

Socialisation(s) et identités sociales 81

Groupes et réseaux sociaux 90

Contrôle et déviance 98

Ordre politique et légitimation 106

Entreprise, institution et organisation 119

Action publique et régulation sociale 127

Fiches Outils 142

1. Calculs de proportions et de pourcentages de répartition 142

2. Moyenne, moyenne pondérée, médiane 143

3. Lecture et analyse de graphiques 144

4. Le calcul des variations 145

5. Les tableaux à double entrée 145

6. Déflater (distinguer valeur/volume) 146

7. Les élasticités 146

3

CHAPITRE 1 • Les grandes questions des économistes

CHAPITRE

La première partie du programme invite à présenter quelques

grandes interrogations centrales en économie. Les cinq grandes

questions posées par le programme portent sur la rareté, la spé-

cialisation des activités, la production des richesses, la répar-

tition des richesses et sur les grands équilibres macroécono-

miques. Elles sont regroupées ici en trois grandes parties.

Comment les économistes

répondent-ils aux grandes questions

qu’ils se posent? (p. 12-13)

La rareté se fait-elle sentir par tout le monde

de la même façon?

La rareté est une question centrale en économie. Elle peut être

dénie comme l’utilité d’une chose qui vient à manquer. Sont

dits économiques des biens rares qui n’existent donc pas en

quantité illimitée et qui répondent à un besoin.

Les deux images permettent de sensibiliser les élèves avec la

notion de rareté, à partir d’un phénomène qu’ils connaissent:

celui de la rareté de l’eau (programme de 2nde de géographie).

L’eau est une ressource limitée dont la rareté ne se fait pas

sentir par tous de la même façon. Au gâchis dans les sociétés

modernes, on peut opposer la très grande insusance (ou l’in-

salubrité) dans nombre de pays en développement. Cette res-

source naturelle est longtemps apparue comme « illimitée »,

d’où son gaspillage. Mais on sait aujourd’hui que c’est un bien

rare donc précieux (à l’origine, d’ailleurs, de nombreuses guerres

et conits dans le monde pour son contrôle).

Pourquoi les boulangeries existent-elles alors qu’il est

assez aisé de faire du pain soi-même?

Une question très ancienne des sciences économiques est celle

de la division des tâches et de la spécialisation des individus, qui

peut se résumer de la façon suivante: «Faut-il mieux faire soi-

même ou faire faire par des individus spécialisés?» On retrouve

dans ce questionnement, cher à Adam Smith, le principe de la

division sociale du travail. Il est, en eet, aisé de faire son pain,

mais la division sociale des tâches nous enseigne qu’il est encore

plus ecace et se spécialiser dans une seule activité et de faire

appel aux autres pour satisfaire ses besoins. Les deux images

permettent de sensibiliser les élèves à cette notion de spécialisa-

tion des individus. Elles permettent aussi de s’interroger sur la

façon dont les individus font des arbitrages. Faut-il mieux être

femme au foyer et faire soi-même son pain, ou être une femme

active et avoir recours au service du boulanger pour se nourrir?

D’où viennent les richesses produites?

Les deux images doivent permettre aux élèves de rappeler que

pour produire des richesses, il faut des facteurs de produc-

tion (du travail et du capital) et que c’est la combinaison de

ces facteurs, dans la sphère réelle, qui va être à l’origine de la

création de biens et services nouveaux, et donc de richesses

supplémentaires. Les richesses sont donc le résultat de l’activité

de production.

1. Comment faire des choix

lorsque les ressources

sont limitées? (p. 14-17)

Il s’agit ici de s’interroger sur la façon dont les individus font des

choix, alors qu’ils sont contraints par la rareté des ressources.

Dans la première sous-partie (A), on s’interrogera donc sur ce

qu’est l’utilité pour les économistes et sur la façon de satisfaire

les besoins. La subjectivité des goûts des individus n’empêche

pas les économistes de les étudier. On présentera également la

notion d’utilité marginale, qui permet de comprendre comment

se xe la valeur des biens. Dans la seconde sous-partie (B), il

s’agit de montrer aux élèves que le consommateur est contraint

dans ses choix, en particulier par le prix des biens et par ses

revenus. Il doit donc, en permanence, eectuer des arbitrages

pour consommer (contrainte budgétaire, temps…).

Pour commencer

Il s’agit ici de sensibiliser les élèves à la question de la rareté et

à la subjectivité des goûts. Plusieurs paniers sont proposés aux

élèves. Il s’agit ensuite de voir dans quelle proportion chaque

panier a été choisi, à l’aide du tableau ci-dessous, ce qui permet

ensuite de lancer une discussion sur la façon de faire des choix

(en fonction des goûts, par exemple) et les contraintes exis-

tantes (en fonction des prix, par exemple).

2. Paniers 1 2 2 4

Répartition % % % %

3. Les choix dièrent en fonction des goûts, des besoins des

élèves, du prix des biens et services…

A. Les goûts et les couleurs, ça se discute? (p. 14-15)

Doc. 1 • Manger bio ou pas?

1. Les fruits et légumes achetés sur les marchés ou en magasins

sont 68% plus chers en moyenne, selon l’association Famille

rurales. Et selon Que Choisir, un panier bio acheté en grande sur-

face est, en moyenne, plus cher de 22% qu’un panier équivalent

non bio.

2. Le prix plus élevé du bio n’empêche pas la croissance de la

lière bio. En eet, les achats de produits bio ont progressé de

19% en volume, entre 2008 et 2009, et de nouvelles fermes se

lancent sans cesse dans le bio (3000 en 2010).

3. Les prix des produits bio sont sensiblement plus élevés que

les produits non bio, mais il est également possible de réaliser

des repas bio à des prix raisonnables. Certains menus de cantine

100% bio reviennent à 2,9€ par personne. Il s’agit ici d’arbi-

trer entre diérents types de protéines, puisque les protéines

carnées sont beaucoup plus chères que des protéines d’origine

végétale.

Les grandes questions

des économistes

1

4

CHAPITRE 1 • Les grandes questions des économistes

4. Plusieurs explications peuvent être évoquées. Manger bio est

considéré comme meilleur pour la santé. Cela permet de pré-

server l’environnement. C’est bien souvent également un acte

militant. Le texte explique ainsi que certains consommateurs

sont attirés par le bio dans un «souci éthique et écologique».

Enn manger bio peut être un signe de distinction sociale; les

produits bio peuvent être considérés comme «un luxe réservé

aux “bobos”».

Doc. 2 • Qu’est-ce que l’utilité en économie?

1. Pour les économistes, est utile ce qui est capable de satisfaire

un besoin.

2. Vous pouvez considérer qu’un scooter serait très utile pour

vos déplacements, contrairement à vos parents qui le jugent

inutile, onéreux, voire dangereux.

3. Les économistes ne distinguent pas les diérents types de

besoins. Il existe donc des limites à la notion d’utilité, puisque

même les produits néfastes à la santé de l’homme peuvent ainsi

être considérés comme «utiles» par les économistes, s’il s’agit

de satisfaire un besoin. Par exemple, l’alcool, la drogue et les

cigarettes.

Doc. 3 • Qu’est-ce que la rareté?

1. Le maïs est une denrée alimentaire de base pour de nom-

breuses personnes, mais il est également le composant essen-

tiel d’une nouvelle forme de carburant, l’éthanol. Le maïs est

une ressource rare, ce qui fait dire au conducteur (cynique) de

la voiture que des arbitrages sont désormais nécessaires entre

«nourrir la population» (en particulier les plus pauvres, dont

les céréales constituent la nourriture de base) et «faire rouler les

voitures» (essentiellement dans les pays riches).

2. Les ressources, comme les produits céréaliers, ne sont pas

illimitées. Leur consommation par les uns peut en diminuer la

consommation pour les autres.

3. Les risques sont que désormais les céréales ne soient pro-

duites que dans le but de produire des énergies renouvelables,

principalement utilisées dans les pays riches, au détriment de la

survie des populations des pays en développement. Par ailleurs,

la forte demande de produits céréaliers par les pays riches, asso-

ciée à des phénomènes de spéculation, entraîne une hausse

considérable des cours empêchant les plus pauvres de se nourrir.

4. Il existe d’autres ressources rares, telles que l’eau (pour les

consommateurs et les producteurs), le pétrole (la production de

produits plastiques), l’étain et l’or (la production de téléphones

portables)…

Doc. 4 • Une satisfaction inépuisable?

1. L’utilité marginale est la satisfaction individuelle procurée par

la dernière unité consommée d’un bien ou d’un service. En eet,

la satisfaction n’est pas la même selon les quantités de biens

consommées. Il peut exister une forme de «lassitude», voire

d’insatisfaction lorsque les quantités consommées augmentent.

2. Le premier verre d’eau permet d’étancher en grande partie la

soif et procure une satisfaction directe très importante. Le deu-

xième verre procurera certainement un supplément de satisfac-

tion, si la soif est très importante. Mais rapidement la soif dis-

paraît, et un troisième ou un quatrième verre n’apporteront pas

de satisfaction supplémentaire. Le quatrième verre aura donc

moins de valeur que le premier. On dit alors que l’utilité margi-

nale est décroissante avec la quantité consommée.

3. La paradoxe de l’eau et du diamant peut s’énoncer de la façon

suivante. Le diamant n’est pas très utile en soi (voire inutile)

mais il est très rare, ce qui lui donne une grande valeur. Son uti-

lité marginale est très élevée. À l’inverse, l’eau est très utile pour

la survie des individus, mais sa relative abondance fait que son

utilité marginale est quasi nulle. Un verre d’eau supplémentaire

n’apporte pas de satisfaction supplémentaire; il ne vaut donc

rien alors que le diamant lui coûte très cher.

4. C’est l’utilité marginale qui détermine les valeurs mar-

chandes; ainsi le diamant est très cher et l’eau peu chère.

Faire le point

1. 6 bouteilles de lait à 1,25€ coûtent 7,5€. Il reste donc 42,5€

pour acheter d’autres biens.

Le prix du lait augmente de 0,6€, c’est-à-dire qu’une bouteille

coûte 1,85€. Les 6bouteilles utiles pour la consommation heb-

domadaire coûtent désormais 11,1€; il reste donc 38,9€ pour

acheter d’autres biens.

Si on souhaite maintenir constante la consommation des autres

biens, c’est-à-dire acheter des biens pour un montant équiva-

lent à 42,5€, il faut diminuer la consommation de lait et n’ache-

ter que 4,05 bouteilles (7,5€ divisés par le prix d’une bouteille

1,85€).

Le consommateur dispose d’un budget limité pour sa consom-

mation; il est donc contraint de faire des choix. Un des éléments

déterminants à prendre en compte est le prix des biens. Lorsque

le prix d’un bien augmente, le consommateur doit faire des arbi-

trages. Soit il maintient constante la consommation du bien

dont le prix augmente et diminue la consommation des autres

biens, soit il baisse la consommation du bien qui vient de voir

son prix augmenter pour maintenir constante la consommation

des autres biens.

2. L’intérêt de mesurer l’utilité marginale est de donner une

valeur marchande, c’est-à-dire un prix, aux biens et services. En

eet, certains biens ont une très faible utilité, comme le dia-

mant, mais leur rareté leur donne une grande valeur. L’utilité

marginale correspond à l’utilité de la dernière unité consommée,

celle du diamant est alors très élevée. À l’inverse, l’eau, qui est

d’une grande utilité, a peu de valeur quand elle existe en abon-

dance. Les besoins en eau sont vite satisfaits et une unité d’eau

supplémentaire n’apporte pas de satisfaction supplémentaire.

B. Comment le consommateur arme-t-il

ses préférences fait-il ses choix? (p. 16-17)

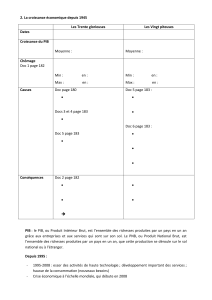

Doc. 1 • Évolution annuelle de l’indice des prix

à la consommation et du salaire mensuel

de base (en %)

1. En 2009, le salaire mensuel de base a augmenté de 3%, alors

que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,75%.

2. Le salaire mensuel n’a pas baissé entre décembre 2007 et

décembre 2010. Il s’agit ici d’une variation en pourcentage

(mesurée avec un taux de variation). La hausse du salaire men-

suel a été de moins en moins forte, mais elle reste positive sur

l’ensemble de la période (taux de variation toujours positif).

3. Le pouvoir d’achat, qui mesure la quantité de biens et services

qu’un revenu permet d’acquérir, a progressé entre début 2008

et n 2010. Cela s’explique par une progression plus rapide du

salaire mensuel de base que celle des prix à la consommation.

Les prix ont même connu une légère baisse pendant quelques

mois (taux de variation négatif) en 2009.

Doc. 2 • Consommation et prix relatif du tabac

1. En 2009, la consommation de tabac en France s’élevait à

3grammes par jour et par adulte de 15ans ou plus. L’indice de

prix relatif du tabac était quant à lui égal à 225, base 100 en

1970, soit une augmentation du prix relatif du tabac de 115%

depuis 1970.

2. Depuis 1971, la consommation de tabac (en grammes par

adulte de 15ans ou plus) a été divisée par 2,23, alors que dans le

même temps son prix relatif a été multiplié par 2,44.

3. Ce graphique met en évidence une corrélation de sens inverse

entre la consommation de tabac et son prix relatif. En eet,

on constate que plus le prix relatif du tabac augmente, plus sa

5

CHAPITRE 1 • Les grandes questions des économistes

consommation diminue. On peut dire que la consommation de

tabac est sensible au prix (bien élastique). Il s’agit d’un argu-

ment essentiel pour tous ceux qui luttent contre la consomma-

tion de tabac.

4. Les eets néfastes sur la santé, les conséquences d’une mau-

vaise hygiène de vie, des campagnes de prévention… peuvent

inuencer la consommation de tabac.

Doc. 3 • Qu’est-ce que la contrainte budgétaire?

1. Le consommateur dispose d’un budget de 3 000 € et doit

faire des arbitrages. Il doit choisir entre une certaine quantité

d’aliments et de biens d’équipement. Sachant qu’une unité d’ali-

ments coûte 40 €, il peut en acheter 75 ; il ne lui reste alors

plus de budget disponible pour acheter des biens d’équipement

(biens d’équipement = 0). Il peut aussi décider de ne pas ache-

ter de nourriture du tout et dépenser tout son budget dans les

biens d’équipement; il pourra alors acheter 15unités de biens

d’équipement à 200€.

2. Sur la droite de budget, chaque point correspond à des asso-

ciations diérentes d’unités d’aliments et d’unités de biens

d’équipement. Il s’agit de l’ensemble des paniers de consom-

mation possibles avec un budget égal à 3000€. Le point A par

exemple correspond à un panier composé de 50 unités d’ali-

ments (à 40€) et 5unités de biens d’équipement (à 200€).

3. Lorsqu’une unité d’aliments passe à 45€, 15unités coûtent

désormais 675€. Il ne reste plus que 2325€ pour acheter des

biens d’équipement. Sachant que le prix des biens d’équipement

est inchangé (200€), le consommateur ne peut désormais plus

qu’en acheter 11,6. On assiste à un «pivotement» de la droite de

budget autour du point correspondant aux aliments.

4. Si le budget du consommateur passe à 3520€, la droite de

budget se déplace «vers le haut». Soit parallèlement si le rap-

port aliments/biens d’équipement reste le même, soit de façon

non parallèle si ce rapport se modie. Exemple: avec un bud-

get de 3520€, on peut obtenir 18unités d’aliments à 40€ et

14unités de biens d’équipement à 200€.

Doc. 4 • Comment les économistes raisonnent-ils?

1. Les éléments observables et mesurables permettant d’expli-

quer la baisse de la consommation de tomates de M. Dupont

sont, par exemple, la hausse du prix des tomates, la détériora-

tion de la qualité ou du rapport qualité/prix.

2. Les économistes raisonnent à partir d’hypothèses vériables

et réfutables. Ils ne peuvent pas prendre en compte des déci-

sions subjectives dictées par les goûts des consommateurs,

comme par exemple ne plus aimer le goût des tomates (cette

hypothèse ne peut pas être réfutée). Si la consommation de

tomates baisse, les économistes vont chercher à l’expliquer en

considérant que M. Dupont aime toujours autant les tomates.

Ils n’ont pas d’autres choix. Ils raisonnent «toutes choses égales

par ailleurs».

3. La démarche des économistes est une démarche scientique

qui s’appuie sur des variables «extérieures» à l’individu, mesu-

rables et observables. L’économiste met en avant des hypo-

thèses pour expliquer les comportements des consommateurs,

et il vérie la validité de ses hypothèses. Les hypothèses sont

forcément réfutables, c’est-à-dire qu’elles peuvent faire l’objet

d’une vérication.

Faire le point

1. Les déterminants économiques du choix des consommateurs

sont principalement les revenus et les prix des biens, ce que per-

met de prendre en compte la contrainte budgétaire. Le consom-

mateur est contraint de faire des arbitrages, car ses revenus

sont limités. Il a plusieurs façons de composer son panier de

consommation en fonction de son revenu.

Un autre déterminant qui peut être pris en compte est le temps

dont dispose le consommateur. Possibilité d’évoquer avec les

élèves le «prix du temps». Exemple: le cadre supérieur a-t-il

intérêt à moins travailler pour s’occuper de sa maison, ou bien

à embaucher une femme de ménage pour faire le travail à sa

place?

2. Les économistes ne font que des hypothèses qui peuvent faire

l’objet de vérications pour expliquer les comportements des

consommateurs. Si les hypothèses sont réfutées, il faut alors en

trouver d’autres pour expliquer les comportements.

2. Pourquoi acheter à d’autres

ce que l’on peut faire soi-même? (p. 18-21)

Le programme propose dans cette partie de s’intéresser à la

spécialisation des individus et des nations, ainsi qu’à l’échange

qui en résulte. Il convient de montrer que l’échange permet de

mettre à prot les diérences entre individus et nations. On

montrera alors que les individus font des arbitrages permanents

entre «faire» soi-même ou «faire faire». On montrera égale-

ment que la division du travail entre les pays permet une spécia-

lisation, en fonction de divers avantages, et que les pays échan-

gent ensuite. Le développement des échanges s’explique par les

avantages qui en découlent, comme une diversité des produits

proposés, une amélioration de la compétitivité…

Pour commencer

1. L’industrie française est fortement spécialisée dans l’agroali-

mentaire et l’aéronautique. On constate aussi une spécialisation

dans les domaines comme la chimie, les produits pharmaceu-

tiques, le textile, le travail des métaux, les trains… Par contre,

l’industrie française est absente de certains secteurs, comme

l’énergie et l’informatique.

2. La France possède un savoir-faire et de la main-d’œuvre

qualiée dans ce domaine. C’est aussi le résultat de politiques

publiques mises en œuvre pour développer la recherche-déve-

loppement, l’innovation dans ce secteur.

3. La provenance probable, parmi les pays proposés dans ce

tableau, est le Japon qui est spécialisé dans ce domaine.

A. «Faire » ou « faire faire»? (p. 00)

Doc. 1 • Comment choisir entre «préparation maison»

et «plats tout prêts»?

1. Une soupe préparée à la maison coûte 0,85€, alors que dans le

commerce la même soupe coûtera 1,87€, soit un surcoût de 120%.

Un sandwich fait maison coûte 2€ à fabriquer. Si le consomma-

teur décide d’en acheter un tout prêt dans le commerce, il paiera

un surcoût de 50%, c’est-à-dire que le sandwich lui reviendra à 3€.

2. Quel que soit le plat, il revient toujours moins cher de la

préparer soi-même à la maison que de l’acheter tout prêt dans

le commerce. Le surcoût peut aller de 15 %, pour un hachis

Parmentier, à 180%, pour un rôti de dinde avec des légumes. Il

apparaît alors plus rationnel pour le consommateur de «faire»

que de «faire faire».

3. Le surcoût des plats préparés s’explique en grande partie par

la marge qui revient aux producteurs de ces plats tout prêts. En

eet, si les producteurs ne réalisent aucune marge (prot), il y a

peu de chance qu’ils fabriquent ces plats tout prêts. Il s’explique

aussi par les coûts de fabrication, de distribution, de commer-

cialisation de ces produits.

Doc. 2 • Faire ou «faire faire»pour les femmes?

1. « […] travail et famille sont deux activités en concurrence

l’une avec l’autre». «Le temps domestique est, en quantité, très

lourd, puisqu’il constitue pour la moyenne des femmes le deu-

xième temps, devant le temps de travail et de formation.»

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

1

/

146

100%