Djibouti - Perspectives économiques en Afrique

www.africaneconomicoutlook.org

Djibouti

2012

Djibouti

Bien que la croissance économique du pays ait été affectée au cours de l’année par une série de trois chocs

successifs qui ont pesé sur sa performance, une accélération est attendue en 2012 et 2013 sur la base d’une

reprise des deux principaux moteurs de l’économie djiboutienne que sont les activités portuaires et l’afflux

d’investissements directs étrangers (IDE).

Conformément au programme de la facilité élargie de crédit (FEC) du Fonds monétaire international (FMI)

dans lequel le pays est engagé, Djibouti a privilégié en 2011 une gestion macroéconomique prudente et la

poursuite des réformes structurelles figurant dans le programme.

La pauvreté reste une question préoccupante dans le pays où plus de 70 % de la population est pauvre et

plus de 50 % des actifs sont au chômage.

Vue d'ensemble

En 2011, Djibouti a été affecté par une série de trois chocs successifs qui ont pesé sur sa croissance économique.

Le pays a continué d’accuser un ralentissement de sa croissance causé par la poursuite des répercussions de la

crise financière sur les deux principaux moteurs de son économie que sont, les investissements directs étrangers

(IDE) et les activités portuaires. De plus, l’économie du pays a été affectée par une sévère sécheresse et

l’élection présidentielle qui a conduit à une période d’attentisme de la part des acteurs du secteur privé. Les IDE

e t l’activité portuaire devraient enregistrer en 2012 et 2013 une croissance liée à la mise en place

d’investissements reportés depuis le début de la crise financière mais aussi à l’extension du terminal à

conteneurs de Doraleh et à l’exploitation des ressources géothermiques du pays. Le pays a en outre signé en

février 2012 un accord historique de coopération tripartite avec l’Éthiopie et le Sud-Soudan visant la

construction d’infrastructures de télécommunication, routières, ferroviaires et de transport pétrolier dans les

trois pays afin de relier, en passant par l’Éthiopie, le Sud-Soudan à Djibouti qui dispose d’un accès à la mer. Cet

accord est porteur de nouveaux investissements pour Djibouti et d’un regain d’activités notamment portuaires

pour le pays qui permettrait de découpler les performances économiques de Djibouti des activités commerciales

de l’Éthiopie.

Malgré les difficultés liées aux trois chocs successifs subis au cours de l’année, les autorités ont veillé à respecter

les engagements pris dans le cadre de leur programme de facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fonds

monétaire international (FMI).

Les autorités poursuivent le développement du pays avec comme objectif de mettre en place une plateforme

régionale de services commerciaux, logistiques et financiers. A cette fin, la mise en service de l’interconnexion

électrique entre l’Éthiopie et Djibouti constitue un développement majeur pour le pays, grâce à l’amélioration

de l’environnement des affaires du fait d’une meilleure disponibilité de l’énergie et à la réduction du déficit de

sa balance commerciale résultant de la diminution des importations de pétrole du pays. L’économie du pays

continue d’être dominée par le secteur tertiaire au travers des activités portuaires et des services logistiques

connexes, de l’activité bancaire ou des télécommunications dont le secteur connait une forte croissance.

Cependant, l’amélioration des conditions de vie de la population et notamment la réduction du niveau de

pauvreté continue de constituer des défis majeurs pour le pays qui compte une population à près de 75 %

pauvre dont 42 % vivent dans une situation d’extrême pauvreté.

Les jeunes sont sévèrement touchés par le chômage qui est endémique dans le pays. Les autorités ont mis en

place des initiatives visant à favoriser l’entreprenariat des jeunes afin de résorber leur chômage et de stimuler

le secteur privé. Ce dernier n’est pas encore assez développé pour créer suffisamment d’emplois. De plus, le

rôle de principal pourvoyeur d’emplois, aujourd’hui révolu, qu’a tenu historiquement l’Etat, est encore ancré

dans les mentalités. Cela explique la déconnexion qui existe actuellement entre les compétences des jeunes et

les besoins du marché du travail. Les autorités cherchent à y remédier par l’intermédiaire de plusieurs projets

visant à identifier les secteurs porteurs d’emplois afin d’offrir des formations adéquates en phase avec les

besoins du marché du travail et à insuffler aux jeunes l’esprit d’entreprenariat.

Perspectives économiques en Afrique 2012

2 | © BAfD, OCDE, PNUD, CEA

http://dx.doi.org/10.1787/888932623706

http://dx.doi.org/10.1787/888932605124

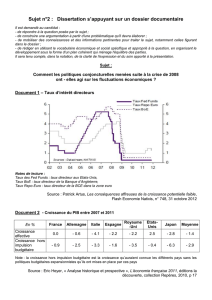

Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Orientale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

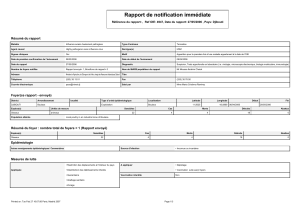

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 3.5 3.5 4.8 6.7

Taux de croissance du PIB réel par habitant 1.6 1.6 2.9 4.8

Inflation IPC 4 5.1 2.1 2.1

Balance budgétaire % PIB -0.6 -0.5 2.1 2.9

Balance courante % PIB -5.5 -6.9 -6.6 -8.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Taux de croissance du PIB réel (%) Afrique de l'Es t - Taux de croissance du PIB réel (%) Afrique - Taux de croissance du PIB réel (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Croissance réelle du PIB (%)

Perspectives économiques en Afrique 2012

3 | © BAfD, OCDE, PNUD, CEA

http://dx.doi.org/10.1787/888932625682

Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

2006 2011

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3.6 3.6

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 0.2 0.2

dont pétrole - -

Industries manufacturières 2.6 2.5

Electricité, gaz et eau 5.8 5.3

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 8.2 14.3

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 19 18.5

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 26.6 26.6

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 13.3 14.7

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques 18.8 12.7

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé - -

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 1.9 1.6

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

La croissance économique du pays devrait rester stable en 2011 autour de 3.5%, taux enregistré en 2010. Au

cours de l’année, l’économie du pays a subi une série de trois chocs qui a pesé sur son dynamisme.

Premièrement, le pays a continué de subir les conséquences de la crise financière internationale comme en

témoigne la poursuite du ralentissement de son activité portuaire et de l’afflux d’IDE dans le pays. Le reflux

attendu pour 2011, des IDE reportés en 2009 et 2010 à cause de la crise financière, n’a pas eu lieu.

Deuxièmement, la sévère sécheresse qui a sévi dans la Corne de l’Afrique en 2011 a, par une ampleur sans

commune mesure depuis 60 ans, affecté le pays, en aggravant considérablement sa situation, déjà structurelle,

d’insécurité alimentaire. Troisièmement, les élections présidentielles en avril 2011, ont conduit à une période

d’observation et d’attentisme de la part des acteurs du secteur privé qui a alimenté la contre-performance de

l’économie. La croissance de l’économie devrait repartir à la hausse en 2012 et 2013 portée par la reprise des

Perspectives économiques en Afrique 2012

4 | © BAfD, OCDE, PNUD, CEA

activités portuaires et le retour des IDE qui avaient été reportés depuis l’avènement de la crise financière en

2008, l’afflux de ceux liés à l’extension du terminal à conteneurs de Doraleh et à l’exploitation des ressources

géothermiques du pays.

La croissance de l’économie a continué d’être tirée par le secteur des services qui domine l’économie avec une

contribution de près de 77 % au produit intérieur brut (PIB) en 2011. L’activité portuaire est le principal moteur

du secteur tertiaire. Elle se concentre pratiquement sur l’activité de transit avec l’Éthiopie suite à la

marginalisation de l’activité de transbordement en 2010. Le volume de l’activité de transit avec l’Éthiopie s’est

maintenu en 2011 au niveau de 2010 qui était déjà en net recul par rapport aux années précédentes. Les

activités de télécommunications et les services financiers prennent une place de plus en plus importante au sein

du secteur tertiaire. Cependant, leur ampleur n’est pas encore en mesure de compenser la perte d’activité du

port et de ses services logistiques et la réduction de l’afflux d’IDE.

Le développement du secteur secondaire est resté jusqu’à présent en retrait avec près de 19.5 % du PIB du fait

de la contrainte qu’imposent sur son développement la disponibilité et le coût des facteurs de production dans le

pays. A côté des deux entreprises nationales de production d’eau et d’électricité, le secteur comprend quelques

firmes concentrées dans le secteur agro-alimentaire sur la production de boissons gazeuses, d’eaux minérales ou

minéralisées et des entreprises du bâtiment et de travaux publics (BTP). Le secteur a néanmoins connu un

développement majeur au cours de l’année avec l’opérationnalisation de l’interconnexion électrique entre

Djibouti et l’Éthiopie. L’interconnexion a permis partiellement au pays de lever sa contrainte énergétique, grâce

à l’importation à moindre coût d’électricité d’origine hydraulique en provenant de l’Éthiopie. Le prix de

l’énergie facturé aux ménages pauvres a été réduit de 30 % en janvier 2012. Une généralisation de la réduction

des coûts de facturation pour l’ensemble des acteurs du secteur privé stimule le développement économique et

social.

Le secteur primaire reste marginal et ne contribue avec 3.5 % q u e très faiblement au PIB. Le sous-

développement du secteur résulte de conditions climatiques arides, de la faiblesse des disponibilités et d e la

mobilisation des ressources en eau ainsi que de l’absence de mise e n valeur des quelques terres arables du

pays, du développement des activités piscicoles et de la non-maîtrise des techniques d’irrigation. La situation

d’insécurité alimentaire structurelle du pays a été accentuée en 2011 par la sévère sécheresse qui a sévi dans la

Corne de l’Afrique et a frappé tout le pays. Les régions pastorales du nord-ouest près de la frontière

éthiopienne et du sud-est près la Somalie ont été les plus touchées ainsi que les zones urbaines. Les populations

nomades de ces régions, pour qui le bétail est l’unique source de revenus au travers de la vente des animaux et

du lait, ont été particulièrement affectées. Les populations des zones urbaines ont dû faire face à une

augmentation des prix des produits alimentaires. Le nombre de personnes touchées a été estimé à 120 000, ce

qui représente près de 15 % de la population soit une part importante des habitants du pays. Pour faire face à

cette crise alimentaire aigue, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a lancé un appel de fonds à hauteur de 33

millions de dollars américains pour fournir une aide humanitaire aux 120 000 personnes en situation de grande

vulnérabilité. La mobilisation de la communauté internationale a permis de rassembler 19 millions de dollars

américains. Le pays a néanmoins poursuivi au cours de l’année sa politique de long terme, initiée en 2008,

visant à limiter la dépendance du pays envers l’extérieur pour son approvisionnement alimentaire, en exploitant

des fermes agricoles en Éthiopie et au Soudan. Les produits issus de ces exploitations ont permis de limiter

l’impact de la sécheresse sur les prix des produits alimentaires de base dans le pays.

Du côté de la demande, les investissements continuent de soutenir la croissance économique du pays. Ils ont

représenté en 2011 près de 24 % du PIB et provenaient pratiquement autant du secteur public que du secteur

privé. Il s’agit d’un changement notable résultant de la crise financière car durant les années 2000 les

investissements du secteur privé ont été largement supérieurs à ceux du public. Du fait de la structure de

l’économie djiboutienne, la balance commerciale continue d’être déficitaire.

Le développement futur du pays passe par la transformation de Djibouti en une plaque tournante des échanges

commerciaux, de logistique et de services connexes ainsi que de services financiers. Les autorités travaillent sur

la mise en œuvre de l’exploitation de l’énergie géothermique du pays afin de parachever la levée de la

contrainte énergétique. Le pays dispose de perspectives significatives pour élargir ses activités portuaires grâce

à la récente accession à l’indépendance du Sud-Soudan qui constitue un nouveau marché potentiel important. Le

pays vise aussi le marché des échanges commerciaux des pays enclavés de la région des Grands Lacs.

Les risques qui pourraient compromettre les perspectives de développement du pays sont liés à la concurrence

exercée par les ports des pays de la région notamment Salalah à Oman et Aden au Yémen, de la poursuite du

ralentissement des IDE principalement en provenance de l’Émirat de Dubaï et des fluctuations défavorables des

activités commerciales en Éthiopie.

Perspectives économiques en Afrique 2012

5 | © BAfD, OCDE, PNUD, CEA

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%