ce texte

Alfred Schnittke (1934-1998), compositeur russe.

Source :

http://www.physinfo.org/chroniques/schnittke.html

Alfred Schnittke

Alfred Schnittke (1934-1998) est le dernier représentant de la suprématie russe au 20ème

siècle. Schostakovitch décédé en 1975, la place libérée au sommet de la hiérarchie lui

revenait de droit pour les 23 années qu'il lui restait à vivre. Tous les musicologues n'adhèrent

pas à ce point de vue mais ils ont tort. Capable de se mouler dans tous les styles existants et

de définir le sien, tour à tour sarcastique ou mystique, entre boulevard et cimetière comme il

aimait le préciser, ce musicien savait tout faire : il l'a prouvé dans un catalogue d'œuvres d'une

incroyable diversité. Sa maîtrise de l'orchestre, en particulier, était stupéfiante.

Schnittke a commencé ses études à Vienne et les a poursuivies à Moscou, suite au

déménagement de ses parents. Il a pleinement bénéficié du niveau d'excellence de

l'enseignement musical en URSS. Qu'on songe à la qualité des oeuvres que des élèves d'à

peine vingt ans étaient capables d'écrire : Prokofiev (Concerto pour piano n°1),

Schostakovitch (Symphonie n°1) ou précisément Schnittke (Symphonie n°0 (1957)).

Ce numéro bizarre vient de ce qu'il s'agit d'une œuvre jamais reprise au catalogue officiel, son

auteur l'ayant trouvée trop scolaire. D'un réel intérêt, elle mériterait cependant de reparaître

au répertoire. Pour la petite histoire, son dernier mouvement est parcouru par un motif

caractéristique de 4 notes qui n'a pas échappé à l'oreille de son professeur, Dimitri

Schostakovitch (1906-1975) : celui-ci n'a pas hésité à le réutiliser pour ouvrir son premier

concerto pour violoncelle. Voici le modèle de l'élève (plage 4) et la copie du professeur

(plage 1).

C'est à la faveur d'une rencontre avec Luigi Nono (1924-1990), en 1964, que Schnittke s'est

essayé à la technique des 12 sons, interdite par les instances du Parti. Il a cependant

rapidement pris ses distances avec ce système, préférant se forger, dès 1967, un (poly)style

inimitable où tous les procédés d'écriture coexistent de façon constructive. Même les

collages de fragments empruntés à d'autres musiciens, passés ou contemporains, s'insèrent

naturellement dans le discours, rapidement distordus et refondus dans la masse sonore.

Schnittke s'est affirmé en écrivant la Symphonie n°1, une partition riche en trouvailles, qui

distille avec fracas nombre d'extravagances sonores destinées à bousculer le public. Sans

surprise, elle a été interdite d'exécution publique et son auteur frappé des tracasseries en tous

genres dont l'appareil du Parti avait le secret.

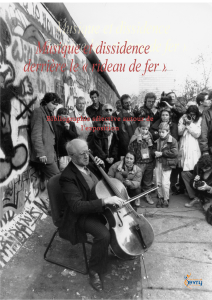

Poursuivi par la bureaucratie soviétique, Schnittke n'en resta pas moins actif, fermement

soutenu par la communauté intellectuelle et singulièrement par les membres de la Faculté des

Sciences de l'Université de Moscou. Ce fut le temps héroïque où des groupes clandestins de

passionnés se réunirent pour faire entendre sa musique de chambre. Le microfilm permit

d'exporter les partitions à l'étranger, une tactique déjà pratiquée par Schostakovitch durant la

seconde guerre mondiale.

Schnittke enseigna au conservatoire de Moscou jusqu'en 1971. Il arrondit ses fins de mois en

écrivant des musiques de films, une trentaine au total (The Ascent, Clowns und Kinder,

Agony, Die Glasharmonika, Der Aufstieg), qu'il considéra comme un laboratoire

expérimental destiné à préparer des œuvres plus ambitieuses. La musique d'Agonie (plages

10 à 13) a, par exemple, servi de matériau à l'immense Passacaille qui couronne le Deuxième

Concerto pour violoncelle. Au bilan, ces partitions sont loin d'être banales (réécoutez cette

plage 13 et comparez avec les sirops insipides qui accompagnent maints films actuels) et la

firme Capriccio les édite : 4 volumes sont parus, à ce jour (Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4).

Vers 1970, le régime soviétique relâcha la pression sur les artistes et les voyages des uns et

des autres devinrent possibles. Une poignée d'amis et interprètes fidèles se mirent en devoir

de diffuser la musique de Schnittke un peu partout dans le monde : le violoniste Gidon

Kremer, l'altiste Yury Bashmet, les violoncellistes Natalia Gutman et Mstislav Rostropovich

et le chef Gennady Rozhdestvensky. En 1988, Schnittke se rendit, pour la première fois, aux

Etats-Unis pour la création américaine de la Première Symphonie et en 1990, il quitta

définitivement l'URSS pour s'installer à Hambourg.

A partir de 1985, une santé chancelante l'exposa à des accidents cardiaques particulièrement

sévères. Déclaré cliniquement mort à plusieurs reprises, il sortit chaque fois du coma sans

rien perdre de son activité créatrice ! Cela dura 13 ans, jusqu'au coup fatal.

Le catalogue des œuvres de Schnittke est immense et pratiquement exempt de déchets. Les

œuvres symphoniques couvrent tous les genres :

- Six concerti grossi, dont les trois premiers (re)(dé)construisent le modèle du concerto à

l'ancienne, façon Corelli et Vivaldi (Concerto Grosso n°1) ou Bach (Concerti Grossi n°2 et

n°3). N'espérez pas y entendre un pastiche de concerto baroque, ce serait trop simple et

d'ailleurs parfaitement inintéressant : tout y est prévu, au contraire, pour déstabiliser

l'auditeur. Les concertos suivants (Concerti grossi n°4, n°5, n°6) sont nettement moins

explicites bien que le n°4 se réfère à Mahler. Ces œuvres construisent un univers en soi où, à

condition de persévérer, on est assuré de trouver son bonheur.

- Dix symphonies en comptant de zéro à neuf (Symphonies n°0, n°1, n°2, n°3, n°4, n°6, n°7,

n°8, n°9). La Neuvième est en fait inachevée et c'est Alexander Raskatov qui en a reconstruit

3 mouvements sur base des esquisses existantes. Il eut bien du mérite à déchiffer l'écriture de

Schnittke, devenue illisible à la fin de sa vie. J'ai personnellement un faible pour l'originale

Troisième - une commande du Gewandhaus de Leipzig - en dépit des réserves que Schnittke

formulait à son sujet. Comme chez Beethoven, les symphonies impaires sont conquérantes et

les symphonies paires sont plus méditatives, voire d'inspiration religieuse.

Au total, cela fait 15 œuvres symphoniques, eu égard à cette subtilité que le 4ème Concerto

grosso tient lieu de 5ème Symphonie.

- Tout musicien russe qui se respecte se doit de composer quelques actes de ballets, un genre

toujours prisé en URSS depuis les tubes de Tchaïkovski et de Prokofiev. Le premier essai,

Labyrinth, ne fut pas concluant, le compositeur ayant apparemment oublié que la musique

devait être dansée. Il s'est bien vite rattrapé avec Gogol - peut-être l'oeuvre par laquelle votre

exploration pourrait commencer dans de bonnes conditions - et son extension, "Esquisses"

aussitôt composée, aussitôt interdite, enfin avec le très orthodoxe ballet, Peer Gynt, un modèle

du genre.

- Quatre concertos pour violon illustrent la trajectoire stylistique du compositeur : le premier

(1957) est encore dans la veine romantique de ses 23 ans, le deuxième (1966) est en style

dodécaphonique libre, tandis que le troisième (1978) et le Quatrième (1984) (dédié au fidèle

compagnon, Gidon Kremer) sont deux chefs-d'oeuvre absolus, complètement affranchis de

tout dogmatisme. Signalons encore deux merveilleux Concertos pour violoncelle (n°1, n°2),

se terminant chacun par une longue ascension vers la lumière. Ne manquez pas la passacaille

finale (16 minutes !) du Deuxième concerto !

Viennent compléter l'ensemble, un Concerto pour alto (il en existerait un deuxième mais je

n'en trouve trace nulle part), trois concertos pour piano et Grand orchestre (1960), Orchestre

de chambre (1964) et Orchestre à cordes (1979), un Concerto pour piano à 4 mains, un

Concerto pour hautbois et harpe et un Triple Concerto, enregistré par ses trois fidèles

mousquetaires.

- Schnittke a peu écrit pour le piano solo et cependant ses 3 Sonates sont d'excellente facture

(Sonate n°1 ), comme vous en jugerez sur ce très beau CD de la pianiste Ragna Schirmer.

- De belles pièces de musique de chambre complètent ce catalogue, allant de la Sonate pour

deux instruments au quintette à clavier. Les 4 Quatuors à cordes ont été gravés par le célèbre

Quatuor Kronos (Quatuors n°1 , n°2 , n°3 - attention, chef-d'oeuvre ! -, n°4 ). Un CD

exceptionnel que vous emporterez sur l'île déserte propose des interprétations transcendantes

du Quatuor Borodin, accompagné par la pianiste Ludmilla Berlinsky, dans le Troisième

Quatuor à cordes, le Quatuor à clavier (en fait une mise au net d'esquisses de Mahler) et le

Quintette à clavier inspiré par la disparition de sa mère.

Un autre CD remarquable, primé en son temps, marie avec bonheur des Trios de Schnittke et

de Schostakovitch.

- L'oeuvre vocale est peu abondante mais de qualité : Nagasaki, est une (superbe) oeuvre de

jeunesse; la Cantate Faust est une préparation - que je préfère ! - à l'opéra du même nom. Les

autres partitions sont d'inspiration religieuse : un Requiem, des Psaumes de repentance, un

Concerto pour Choeur, une spécialité russe qui n'a de concerto que le nom, etc.

- L'opéra fut, sans doute, le domaine où Schnittke fut le moins convaincant : Une vie avec un

Idiot, Faust et Gesualdo sont à réserver aux initiés (Veuillez noter cependant que le tango qui

sert d'intermède au premier cité a été récupéré en patinage artistique, une performance à ne

pas manquer !).

6

6

1

/

6

100%