Soignants et musulmans PDF

Copyright 2005 El Kalima

Soignants et musulmans

duel ou duo ?

Marie-Jeanne Guillaume

Marie Jeanne Guillaume Soignants et musulmans : duel ou duo ?

Copyright 2005 El Kalima 2

Soignants et musulmans

duel ou duo ?

Cultures musulmanes des soignants

et pluralisme des soignés :

un défi pour les équipes soignantes

Avertissement au lecteur

Le terme de « soignants » est utilisé au sens large, il désigne les différents

intervenants qui « prennent soin » d’autres personnes : enfants, adultes,

collectivités… Il peut s’agir d’éducation, d’enseignement, de soins de santé

individuels ou communautaires aussi bien que du « vivre ensemble » dans un

quartier ou une association.

Tenant compte de la difficulté de nombreux soignants à prendre le temps

d’une lecture continue pour prévenir ou résoudre des problèmes sporadiques, il a

paru nécessaire de rendre commode la consultation du présent ouvrage.

C’est pourquoi chaque chapitre peut être lu indépendamment l’un de l’autre

malgré les interactions constantes entre pratique et théorie.

Pour faciliter encore le travail et la compréhension du lecteur, un

avertissement précédera chaque approche pratique. Il consistera en un encart

préliminaire où seront indiqués les concepts ou notions plus théoriques qui

orientent l’analyse et la réflexion. De cette manière, il sera possible de rattacher

aisément les matières connexes et d’identifier les endroits de l’exposé auxquels se

référer.

Ma gratitude s’adresse surtout à l’équipe du centre El Kalima et particulièrement à

Emilio Platti car cet ouvrage n’aurait pu voir le jour sans leur collaboration. Je

remercie également chacune et chacun des « soignants » qui y ont collaboré par

leurs questions, expériences et réflexions critiques ainsi que toutes celles et tous

ceux qui, de multiples manières, m’ont aidée tout au long de ce travail.

Centre El Kalima, Centre chrétien pour les relations avec l’islam, a.s.b.l.

Rue du Midi, 69, 1000 Bruxelles

Tél : 02 511 82 17 – Fax : 02 511 22 45 Dépôt légal : D/2005/10.620/1

e-mail : contact@elkalima.be Site : www.elkalima.be

Marie Jeanne Guillaume Soignants et musulmans : duel ou duo ?

Copyright 2005 El Kalima 3

Table des Matières

Soignants et musulmans duel ou duo ? Cultures musulmanes des soignants et pluralisme des soignés :

un défi pour les équipes soignantes ................................................................................................................. 2

INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 6

Chapitre 1 CULTURES SOIGNANTES OCCIDENTALES ............................................................................... 9

A. Des âmes à sauver aux techniques scientifiques .............................................................................. 10

B. Le sujet, acteur de sa santé .............................................................................................................. 12

1. Participation des usagers ............................................................................................................ 12

2. Droits de la personne .................................................................................................................. 13

3. Thérapies alternatives ................................................................................................................ 13

4. Attitudes passives ....................................................................................................................... 14

C. Le soignant : acteur social de santé et sujet ..................................................................................... 15

1. Loyauté envers le client .............................................................................................................. 15

2. Approche interdisciplinaire......................................................................................................... 15

3. Coordination ............................................................................................................................... 16

4. Soignants musulmans ................................................................................................................. 16

Chapitre 2 QUELQUES RENCONTRES DELICATES ENTRE SOINS ET TRADITIONS .................................... 19

A. Distance juste et relations ................................................................................................................ 19

1. Premier contact .......................................................................................................................... 19

2. Examens et traitements corporels .............................................................................................. 20

3. Soins quotidiens .......................................................................................................................... 21

4. Notion du temps ......................................................................................................................... 22

5. Fonction d’autorité ..................................................................................................................... 22

B. Prières rituelles et purification ......................................................................................................... 23

1. Ablutions et ablution sèche ........................................................................................................ 23

2. Mourant ...................................................................................................................................... 24

3. Décès et toilette mortuaire ........................................................................................................ 25

C. Croyances magiques : contrôle mythique ........................................................................................ 26

1. Traditions .................................................................................................................................... 26

2. Djinns .......................................................................................................................................... 26

3. Amulettes et talismans ............................................................................................................... 27

4. Recettes magiques ...................................................................................................................... 28

5. Saints .......................................................................................................................................... 28

6. Main et l’œil de Fatima ............................................................................................................... 29

7. Handicaps ................................................................................................................................... 29

D. Prescriptions alimentaires et collectivités ........................................................................................ 30

1. Versets coraniques ..................................................................................................................... 31

2. Traditions .................................................................................................................................... 32

2.1 Abattage rituel .................................................................................................................... 32

2.2 Viande halal ......................................................................................................................... 33

2.3 Pureté des aliments............................................................................................................. 33

2.4 Vin et alcool ......................................................................................................................... 34

3. Collectivités ................................................................................................................................. 35

E. Soins et Ramadân ............................................................................................................................. 35

1. Evénement social ........................................................................................................................ 36

2. Syndromes psychosomatiques ................................................................................................... 36

3. Eviter le péché ............................................................................................................................ 37

Marie Jeanne Guillaume Soignants et musulmans : duel ou duo ?

Copyright 2005 El Kalima 4

4. Enfants ........................................................................................................................................ 38

5. Dispenses, liberté de choix et négociations ................................................................................ 38

6. Ruptures de jeûne....................................................................................................................... 39

7. Problèmes d’adaptation et travaux lourds ................................................................................. 39

8. Empêchement par impureté rituelle .......................................................................................... 40

F. Des soins traditionnels aux soins interculturels ................................................................................ 40

1. Influence d’Avicenne .................................................................................................................. 40

2. Hospitalisation : visites et place de la famille ............................................................................. 41

3. Soins traditionnels ...................................................................................................................... 42

3.1 Période périnatale ............................................................................................................... 42

3.2 Enveloppe des femmes ....................................................................................................... 43

3.3 Nourritures .......................................................................................................................... 44

4. Soins interculturels ..................................................................................................................... 45

G. Prévention : entre soumissions et efficacité ..................................................................................... 46

1. Prévention .................................................................................................................................. 46

2. Soumissions ................................................................................................................................ 47

2.1 Situation de précarité .......................................................................................................... 47

2.2 Contexte de migration ........................................................................................................ 47

2.3 Pratiques magiques ............................................................................................................. 47

2.4 Question de l’honneur ........................................................................................................ 48

2.5 Toxicomanie ........................................................................................................................ 49

2.6 Sida ...................................................................................................................................... 50

2.7 Soumission à Dieu ............................................................................................................... 52

3. Efficacité ..................................................................................................................................... 53

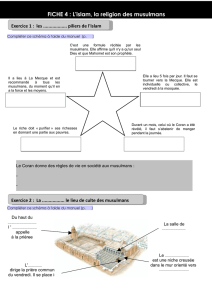

Chapitre 3 REPERES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ISLAM ........................................................ 54

A. Pratique musulmane : vécu et agir des croyants ............................................................................. 55

1. Les cinq piliers : ensemble du culte musulman .......................................................................... 55

1.1 La profession de foi ou Shahâda* ....................................................................................... 56

1.2 La prière rituelle ou Salât* .................................................................................................. 56

1.3 La dîme ou cotisation de solidarité, la Zakât* ..................................................................... 57

1.4. Le mois de jeûne du Ramadân* ......................................................................................... 57

1.5 Le pèlerinage à La Mecque ou hadj* ................................................................................... 59

2. Pudeur : vertu essentielle ........................................................................................................... 62

2.1 Islam et pudeur ................................................................................................................... 62

2.2 Questions du voile ............................................................................................................... 63

2.3 Comportement et façon de parler ...................................................................................... 66

2.4 Violences possibles.............................................................................................................. 66

3. Principes : source des actes quotidiens ...................................................................................... 66

3.1 Licite et illicite : des interdits à la vertu de probité ............................................................. 67

3.2 Pur et impur : fondement du rituels des ablutions ............................................................. 69

4. Relations hommes – femmes ..................................................................................................... 70

4.1 Egalité devant Dieu ............................................................................................................. 70

4.2 Conception coranique des rôles sociaux ............................................................................. 71

4.3 Education des enfants ......................................................................................................... 73

4.4 Mariage : seul lieu de la sexualité ....................................................................................... 74

4.5 En Belgique .......................................................................................................................... 74

5. Pratiques visibles du mode de vie musulman ............................................................................. 75

5.1 Lieux de culte ...................................................................................................................... 75

5.2 Les fêtes religieuses ............................................................................................................ 76

5.3 Coutumes aux étapes de la vie ............................................................................................ 77

6. Question de la violence .............................................................................................................. 84

6.1 Violence objective et subjective .......................................................................................... 84

6.2 Eléments culturels ............................................................................................................... 85

6.3 Violence et djihâd ................................................................................................................ 85

Marie Jeanne Guillaume Soignants et musulmans : duel ou duo ?

Copyright 2005 El Kalima 5

6.4 Islam et Occident ................................................................................................................. 87

B. Foi musulmane ................................................................................................................................. 88

1. Coran : Parole de Dieu ................................................................................................................ 88

1.1 Prophète Muhammad ......................................................................................................... 89

1.2 Révélation coranique .......................................................................................................... 90

1.3 Texte écrit du Coran ............................................................................................................ 90

2. Islam ............................................................................................................................................ 91

2.1 Islam = Acte existentiel ....................................................................................................... 91

2.2 Islam = Religion globale ....................................................................................................... 92

2.3 Droit musulman et écoles juridiques .................................................................................. 94

2.4 Evolution ............................................................................................................................. 96

C. Tradition islamique ........................................................................................................................... 97

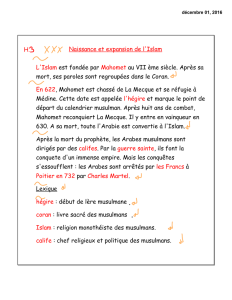

1. Histoire et évolution ................................................................................................................... 97

1.1 Les premiers siècles ............................................................................................................. 97

1.2. Le 20e siècle ........................................................................................................................ 98

Chapitre 4 DIVERSITE DES CULTURES D’ORIGINE DITES MUSULMANES ............................................. 102

A. Origine et histoire des immigrations musulmanes en Belgique ..................................................... 102

B. Cultures maghrébines .................................................................................................................... 105

1. Culture et histoire arabes ......................................................................................................... 105

2. Culture berbère ........................................................................................................................ 108

3. Situation actuelle ...................................................................................................................... 108

C. Cultures turques ............................................................................................................................. 110

1. Histoire et culture turques........................................................................................................ 111

2. Histoire et culture kurdes ......................................................................................................... 113

3. Situation actuelle ...................................................................................................................... 115

3.1 Révolution et laïcisation .................................................................................................... 115

3.2 Emigration ......................................................................................................................... 116

Chapitre 5 PISTES DE REFLEXION ...................................................................................................... 119

A. Monothéisme pluriel : différence chrétienne ................................................................................. 119

B. Convergences et différences éthiques des monothéismes ............................................................. 122

1. Liberté de conscience ............................................................................................................... 122

2. Respect et protection de la vie ................................................................................................. 123

2.1 Procréation et début de vie............................................................................................... 123

2.2 Méthodes thérapeutiques ................................................................................................ 127

2.3 Fin de vie ........................................................................................................................... 129

2.4 Recherche et développement ........................................................................................... 130

C. A la rencontre de musulmans ......................................................................................................... 130

GLOSSAIRE ........................................................................................................................................ 135

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................. 139

FILMOGRAPHIE .................................................................................................................................. 142

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

1

/

142

100%