2 DEUXIEME PARTIE : ANALYSE SECTORIELLE ET

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 42

2 DEUXIEME PARTIE : ANALYSE SECTORIELLE ET LOCALISEE

Dans cette partie, l’analyse détaillera les 140 activités qui ont été retenues pour

l’approfondissement de l’étude. Le parti pris a été de les regrouper par secteur d’activité de

façon à constituer des ensembles et sous-ensembles présentant a priori une homogénéité

favorable à l’analyse. Ainsi, ils n’obéissent pas toujours aux regroupements habituels des

nomenclatures d’activité. Par exemple, on a constitué un ensemble des services rendus à

l’agriculture qui regroupe des activités relevant de l’artisanat, du commerce de gros et des

services aux entreprises ; ou bien des services de santé, des services liés à l’automobile,

etc. En outre, ces regroupements ont été organisés de façon à pouvoir appuyer l’analyse sur

des éléments d’explication issus de la littérature que nous avons pu exploiter. Ainsi de

l’artisanat, du commerce de détail, des services de santé.

Les regroupements d’activité étudiés sont les suivants :

- Artisanat alimentaire

- Artisanat du Bâtiment

- Artisanat de fabrication

- Artisanat de services et de réparation

- Services de Santé

- Activités liées à l’automobile

- Tabacs et débits de boisson

- Autres services aux particuliers

- Commerce de détail

- Commerce de gros

- Commerces et services à l’agriculture

- Services aux entreprises

La base systématique des analyses est constituée par la démographie départementalisée

des entreprises. On a vu que c’est l’indicateur qui marque le plus fortement la variation de

densité des TPE. Sa modulation par la taille des entreprises (indicateur de la valeur ajoutée)

est exploitée lorsqu’elle est apparue la plus significative, par exemple pour l’artisanat du

bâtiment et le commerce de détail.

La représentation cartographique des densités s’appuie sur la mise en exergue des déciles

supérieurs des départements présentant les plus fortes densités, souvent aussi du décile

inférieur, de façon à arrêter l’analyse sur les faits les plus saillants. Elle est précédée de la

présentation d’un certain nombre d’indicateurs concernant la démographie des entreprises

constituant l’ensemble étudié : les stocks, les flux et leur évolution ; la densité calculée par

écart inter-décile à la médiane, et son évolution.

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 43

2.1 Chapitre 1 : Artisanat

L’artisanat est, le seul secteur des TPE qui ait fait l’objet d’une étude antérieure sur sa

répartition géographique nationale. L’étude de Paul Bachelard20, réalisée essentiellement à

partir des données du répertoire des métiers de 1980 et du recensement de la population de

1975 offre un point de comparaison précieux à partir d’une période où l’artisanat présente

encore des traits accusés de son ancrage dans des modes de production et des modes de

vie fortement ancrés dans la ruralité. Nous utiliserons donc ponctuellement ses observations,

tout en réservant ses hypothèses les plus globales pour la troisième partie de l’étude.

20 « L’artisanat dans l’espace rural », P. Bachelard, Masson, 1982.

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 44

2.1.1 Artisanat alimentaire

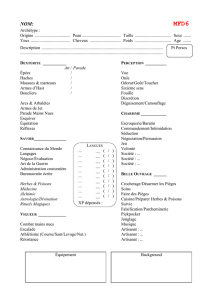

Le % de croissance concerne l’évolution du nombre de TPE entre 1994 et 2002

L’artisanat alimentaire regroupe des activités dont la densité sur le territoire obéit à des

logiques distinctes. Malgré leur diminution, l’observation de Paul Bachelard reste largement

vraie : « le boucher forme avec le boulanger le noyau de base des services quotidiens », ces

activités présentant les plus faibles écarts de densité. Les charcutiers et poissonniers sont

traditionnellement inscrits dans une géographie plus étroite, les uns dans un axe qui va de la

Normandie au nord du Massif Central, les autres sur les côtés à proximité de la ressource.

Les terminaux de cuisson sont une activité nouvelle née dans le contexte particulier des

espaces les plus touristiques et très faiblement présents sur le reste du territoire.

Sur densités des TPEde l'artisanat alimentaire en 2002

Surdensités :

Boulangeries

et terminaux de cuisson

Charcuteries

Poissonneries

Boucheries

Surdensités :

Artisanat alimentaire

Boulangeries

et terminaux de cuisson

Charcuteries

Poissonneries

Boucheries

Départements classés dans le décile des plus fortes densités.

Données INSEE Sirene – DCASPL A1

Artisanat Alimentaire APEN Nb TPE

2002 % croissance

1994-2002 Cumul création

1994-2001 Cumul reprise

1994-2001

Densité TPE 2002

Ecart interdécile à la

médiane

Commerce de détail de poissons, 522E 2 554 -29,3% 1 069 953 3,3

Cuisson de produits de boulangerie 158B 4 787 294,6% 5 216 1 543 2,6

Pâtisserie 158D 5 007 -29,3% 747 1 926 1,4

Charcuterie 151F 7 876 -40,6% 1 338 2 126 1,2

Commerce de détail de viandes 522C 17 388 -19,6% 3 207 6 954 0,9

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 158C 31 967 -6,0% 2 845 16 695 0,7

Moyenne 1,7

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 45

Il est intéressant d’observer les dynamiques d’évolution de ces densités qui sont révélatrices

du jeu entre démographie des entreprises et territoires.

Evolution du nombre de TPE entre 1994 et 2002

Dans le 1er décile Dans le dernier décile

Boulangerie

Pâtisserie

Boucherie

Charcuterie

Poissonnerie

Terminaux

- 43

- 21

- 76

- 63

- 7

+ 20

- 8

- 24

- 11

- 37

- 26

+ 223

La boulangerie, la boucherie et la charcuterie connaissent des baisses de densité nettement

plus importantes dans les départements de plus forte densité du 1er décile. La baisse est

équivalente en pâtisserie. A l’inverse, les poissonneries se maintiennent mieux dans leurs

zones côtières de prédilection. Les terminaux de cuisson augmentent peu en densité dans

les départements qui les ont vu naître, mais leur taux de croissance est élevé là où ils

n’étaient que peu présents.

On peut en tirer quelques hypothèses généralisables : une tendance à l’homogénéisation

des densités pour des activités au départ très dispersées sur le territoire dont la baisse

affecte prioritairement les zones de plus forte densité ; une meilleure résistance des activités

« à places fortes » ; une tendance à l’essaimage de nouvelles activités en fort

développement à partir de leur territoire de naissance. La tendance dominante de ces

mouvements contradictoires confirme l’analyse du premier chapitre sur la résorption des

différentiels de densité.

Chiffre d’affaires moyen

des Boulangeries en 1967

210 et plus

190-210

160-190

130-160

moyenne 126

C

hiffre d'affaires des boulangeries

e

t pâtisseries par établissemen

t

(en milliers de F) en 1967

Source : Michel Coquery

* « Mutations et structure du commerce de détail en France, étude géographique », Michel Coquery, 1978

L’effet d’homogénéisation est confirmé

p

ar l’étude réalisée sur la base du

recensement de la distribution de 1967

p

ar Michel Coquery*. Elle montrait que,

au nord d’une ligne allant de la Haute-

N

ormandie au Jura, les chiffres d’affaires

de la boulangerie étaient sensiblement

p

lus élevés que dans le sud et ceci de

manière très homogène. On ne retrouve

p

lus cette opposition en 2002. Les

valeurs les plus importantes

n’apparaissent qu’à l’état de traces dans

l’Est et à Paris, mais se distribuent aussi

bien dans le Massif Central qu’en

Bretagne ou dans les Alpes. Les

p

olitiques professionnelles et meunières

ont déployé des modèles de plus en plus

nationaux qui tendent à calibrer les

boulangeries à la manière de la franchise.

Rapport Final – Etude sur la densité régionale des TPE–- DCASPL – GATE –ESiloe 2006 46

La monographie sur la boulangerie/pâtisserie/terminaux de cuisson21 permet d’approfondir

l’analyse. Elle invite notamment à quelques hypothèses pour mieux comprendre comment

joue le processus territorialisé de concurrence/complémentarité entre les terminaux de

cuisson et les activités de l’artisanat alimentaire traditionnel.

La surdensité des terminaux de cuisson dans les départements de la façade

méditerranéenne est nette. Elle va jusqu’à 3,21 entre terminaux de cuisson pour 10.000

habitants dans les Pyrénées Orientales. Dans l’ensemble des départements du Languedoc-

Roussillon, on compte en 2002 en moyenne un terminal de cuisson pour deux boulangeries.

Les départements de la Bretagne maritime se distinguent aussi. A l’inverse, les plus faibles

densités s’observent en Alsace, dans des départements ruraux du Centre et du Nord (les

Ardennes ont la plus faible densité avec 0,10) et à Paris. L’écart de densité s’accroît avec

des taux multipliés par 3 ou 4 dans certains départements de Languedoc-Roussillon. Mais il

faut noter aussi l’émergence de départements où les terminaux étaient presque absents en

1994 comme la Corrèze, l’Eure, l’Allier, le Jura où leur taux est multiplié par 10.

La géographie de la boulangerie artisanale présente de son côté des traits fortement

enracinés dans un passé qui sait se renouveler. Sa place forte est certes le Massif Central

où l’on se rapproche souvent d’une boulangerie pour 1.000 habitants. Dans ces

départements ruraux, elle s’est souvent diversifiée dans le multiservices, ce qui fait qu’un

département comme la Lozère, le plus dense en boulangeries, en perd très peu entre 1994

et 2002. En même temps, on constate un maillage fort de l’ensemble du territoire : à part la

Région parisienne, certains départements de l’Est et les grandes villes, on descend peu au

dessous d’une boulangerie pour 2.000 habitants.

L’autre trait à relever est le relatif déplacement des fortes densités d’emplois salariés au

bénéfice des régions frontalières de l’Est, d’Alsace-Moselle jusqu’aux Savoies. On retrouve

là l’influence du modèle germanique et suisse d’un artisanat fortement structuré proche de la

PME. L’analyse de la valeur ajoutée va naturellement dans le même sens, et fait apparaître

en plus Paris comme l’un des départements où la boulangerie présente la plus forte valeur

ajoutée par habitant (de même la boucherie).

Le très fort développement des terminaux de cuisson sur la façade méditerranéenne est

évidemment lié à l’activité touristique. Cependant, il est intéressant de noter qu’un

département très touristique comme la Vendée conserve un taux modeste de terminaux de

cuisson (0,85). Il faut sans doute rechercher une part d’explication dans une identité de

métier plus forte dans sa boulangerie artisanale, connue pour ses innovations commerciales

et industrielles22. En PACA et Languedoc-Roussillon, les taux de syndicalisation sont bas ; la

résistance au développement des terminaux de cuisson plus faible. C’est un trait assez

commun à l’ensemble des métiers artisanaux et qui peut donc expliquer plus généralement à

la fois l’instabilité du tissu des TPE (beaucoup de créations/disparitions) et l’ouverture de cet

espace aux nouvelles activités (cf. informatique).

21 CF Deuxième rapport intermédiaire

22 Voir à ce sujet l’ouvrage de S. Kaplan « le retour du bon pain », Perrin 2002, et ses développements sur « la

révolution du pain blanc ourdie dans les fournils de Vendée ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%