La construction médiatique de la crise « des subprimes »

UNIVERSITE LUMIERE LYON II

Institut d'Etudes Politiques de Lyon

La construction médiatique de la crise

« des subprimes »

ou le rôle des médias dans l’émergence d’une crise

Soutenu le 03 septembre 2008

Morgane Remy

Directeur de mémoire : Jean-Michel Rampon

Table des matières

Introduction . . 4

Problématique . . 4

Hypothèse . . 5

Choix du corpus et sa catégorisation . . 5

Méthode d’analyse . . 6

I/ Explications de la crise des subprimes . . 8

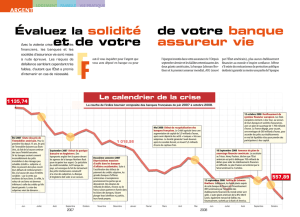

1.1 Qu’est ce que la crise des ‘subprimes’? . . 8

1.2 Rétrospective . . 9

1.3 Lexique . . 9

1.4 La titrisation et la crise des « subprimes » comme crise financière 6 . . 10

1.5 D’une crise financière à une crise économique globale 10 . . 13

II/ La construction de l’événement « crise des subprimes » par la presse écrite. . . 15

2.1 Corpus . . 15

2.2. Revue linéaire . . 17

2.3 Evolution de la crise : analyse quantitative . . 26

2.4. Analyse par rapport aux déclarations publique de la BCE et de la Fed . . 30

III/ Analyse du traitement médiatique par la télévision . . 33

3.1 Corpus . . 33

3.2 Analyse linéaire . . 34

3.3 Analyse comparée. . . 42

IV/ Mise en perspective des analyses . . 44

4.1 Analyse du discours inspiré de la méthode de S. Moirand 14 . . 44

4.2 Méthodologie inspirée de l’essai : Construire l’événement. Les médias et l’accident de

Three mile island 17 . . . 46

4.3 Etudes des discours d’experts relayés par la presse. . . 47

4.4 Comparaison avec les crises environnementales, la crise de la « vache folle » et celle

de l’ « e-krach » en bourse . . 54

V/ La presse et l’événement subprime. . . 58

5.1 Historique de la relation de la presse à l’événement . . 58

5.2 Les subprimes ou un « Grand événement » 30 . . 59

5.3 Les logiques journalistiques et lectures événementielles des faits d’actualité . . 60

5.4 Typologie de l’événement des subprimes . . 62

5.5 L’événement subprime est une crise . . 63

5.6 Du sensationnalisme . . 64

5.7 Le temps de l’événement . . 65

5.8 La crise des subprimes, un objet politique de rapport de force . . 67

Conclusion . . 68

Annexes . . 70

Bibliographie . . 71

La construction médiatique de la crise « des subprimes »

4 REMY Morgane_2008

Introduction

« Dans un cours d’économie financière à l’université Paris I, un enseignant

donnait comme seul conseil à ses étudiants tentés de « jouer » en bourse de

ne jamais croire les journaliste. Le mouvement des cours boursiers ne pouvait

aller, selon lui, que dans la direction contraire à celle prévue par les médias. Le

défaut d’information réellement fiable expliquait l’impuissance médiatique dans le

domaine prédictif. La législation boursière interdit en effet tout scoop authentique

qu’elle qualifie de délit d’initié »1.

Pourtant, des institutions comme la Banque de France ont un service dédié entièrement

à la presse. Lorsque, lors d’un stage en août dernier, j’y ai travaillé, j’ai vu l’importance

accordée au médias. Les publications étaient étudiées quantitativement et qualitativement

afin de fournir une analyse de l’actualité aux dirigeants. Ces derniers suivaient d’ores et

déjà l’actualité au quotidien grâce à une revue de presse mais aussi grâce à un relais en

flux tendu des informations jugées comme primordiales. Un tel décalage entre les propos

du professeur d’économie et la réalité au sein de la banque des banques pose clairement

la question de l’influence qu’ont les médias sur la sphère économique. Mon étude portera

sur la crise dite des « subprimes » (que j’ai vu émerger en étant au service presse de la

BdF) et sur le traitement médiatique de celle-ci. L’intérêt du sujet est de s’interroger sur deux

domaines très différents qui sont liés de façon temporaire dans la création d’un événement.

Pour la crise des « subprimes », il est intéressant d’analyser le surgissement du moment

discursif2 que l’on étudiera plus tard dans ce mémoire. Si le surgissement est parfois brutal

et intense comme lors des attentats du 11 septembre, le moment discursif peut être plus

discret. Ce moment discursif ne devient ‘événement’ que s’il donne lieu à une abondante

production médiatique et qu’il en reste également quelques traces à plus ou moins long

terme dans les discours produits ultérieurement à propos d’autres événements.

Le lien entre la crise financière et les médias, c’est-à-dire entre les faits et les récits, est

donc la coproduction d’un événement. L’objet d’analyse résulte de cette interaction entre le

domaine économique et la presse. Même si la notion reste à définir, on peut simplifier en

disant que l’« événement subprime » est l’objet d’analyse.

Problématique

L’événement « subprime » est souvent présenté comme étant purement un fait, une réalité

économique. Pourtant, l’existence d’une crise ne saurait se faire sans médias. Ceux-ci en

1 Elsa Poudrardin, ‘La crise boursière d’avril 2000 dans les articles autour de la « nouvelle économie »’ in Michèle Gabay,

Communiquer dans un monde en crise : images, représentations et médias.

2 Sophie Moirand explique que e moment discursif est constitué quand « un événement donne lieu à une abondante production

médiatique et qu’il en reste également quelques traces à plus ou moins long terme dans les discours produits à propos d’autres

événements ».

Introduction

REMY Morgane_2008 5

font un récit, la rendent intelligible et, ainsi, lui donnent corps voire, parfois, l’amplifient par

les réactions « en chaîne » qu’ils provoquent. À l’instar d’un documentaire, il y a un préjugé

de non-fiction.

Pourtant, le récit médiatique est scénarisé avec des acteurs, une narration dramatique

des faits et des scenarii prévisionnels sont développés. La médiation serait alors une sorte

de fiction basée sur des événements réels qui auraient eux-mêmes une rétroaction sur

l’économie. En effet, le domaine financier, par son côté irrationnel et émotionnel, est un

lieu très réceptif à la fiction. Les places financières sont très sensibles à la confiance

des investisseurs qui sont bercés par tout un imaginaire. On peut donner alors le célèbre

exemple de Nathan Rothschild qui a fondé sa fortune sur un mensonge :

Le 20 juin 1815, au lendemain de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild accomplit

un « coup de bourse » remarquable. Informé de la défaite napoléonienne bien avant les

autorités, il se rend à la Bourse de Londres et pleure la perte de son fils, mort lors de la

déroute anglaise de Waterloo. Beaucoup croient alors que Napoléon est sorti victorieux du

combat et, gagnés par la panique, vendent leurs titres. Les actions chutent à une vitesse

folle. Rothschild attend la dernière minute puis les rachète et assoit ainsi la fortune familiale.

Dans ce cas-là, la réalité a découlé d’une fiction.

Hypothèse

Mon hypothèse contient donc deux volets :

Le premier volet de mon hypothèse est de prouver que la scénarisation d’un événement

cadre la crise. Il ne s’agit plus du discours d’économie mais d’un discours bien plus large

sur l’économie et autour de la finance. Ce nouveau discours est plus que la traduction par

les médias des dires des économistes. Le discours est construit par une grande diversité de

communautés (économistes, politiques, associations de petits porteurs, les industriels, les

médiateurs) selon un rapport de pouvoir. Selon la même logique que l’écriture de l’Histoire,

le discours dominant est imposé comme une réalité alors que ce n’est que celui qui a pu

s’imposer au détriment des autres.

Le deuxième volet de l’hypothèse est que le discours dominant qui s’impose est d’autant

plus important qu’il influe sur l’événement. Il le cadre. Il a, dans le cas d’espèce, un effet

déterminant sur les places financières où la confiance joue un rôle clef. Une spirale vicieuse

s’est créée sur la base rationnelle d’indicateurs économiques d’une part et sur la base

émotionnelle de croyances et mythes d’autre part.

Le but de ce mémoire est de faire une analyse de discours, de confronter les opinions

de membres des communautés économiques, politique et médiatique pour confirmer ou

infirmer cette hypothèse.

Choix du corpus et sa catégorisation

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

1

/

72

100%